Александр Александрович Кузнецов

Муравьёвы

Родоначальником всех Муравьевых считается Василий Олуповский (Алаповский). В 1488 году его сыновья Иван Муравей и Есип Пуща, получившие поместья в Новгороде, дали два рода: от Ивана Муравья пошли Муравьевы, от Есипа Пущи - Пущины. «Тое-же зимы (то есть зимой 1488 года. - А. К.), - говорит летопись, - князь великий Иван Васильевич переведе из Новогорода из Великого многих бояр и жить их людей, гостей, всех голов более тысячи, и жаловал их на Москве, давал поместья, и во Владимире, и в Муроме, и в Новгороде Нижнем, и в Переяславле, и в Юрьеве, и в Ростове, и на Костроме; а в Новгород Великий на их поместья послал Московских лучших гостей и детей боярских <...> и жаловал их в Новгороде Великом».

Через несколько поколений род Муравьевых разделился. От Пимена Федоровича взяла начало ветвь, давшая впоследствии России выдающегося государственного деятеля - графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского (1809-1881). В четвертом поколении от Федора Максимовича пошла третья ветвь - Муравьевых-Апостолов. О декабристах Муравьевых-Апостолах в годы советской власти написано несоразмерно много - явно в ущерб другим ветвям рода, который в десятом поколении от Василия Олуповского приводит к Николаю Николаевичу Муравьеву-старшему (1768-1840) - отцу пятерых братьев Муравьевых-«Николаевичей». Все пятеро жили в Москве. Эта семья и станет предметом нашего рассмотрения (попутно заметим, что существуют и другие дворянские фамилии Муравьевых - например, происшедшие от Игната Муравьева, которому императрица Елизавета в 1741 году пожаловала потомственное дворянство).

Будучи потомком «Николаевичей», я уже давно собираю информацию о них в различных источниках. Кроме того, в нашем семейном архиве хранятся несколько писем, фотографий и акварельных портретов Муравьевых, относящихся к 1850-1880 годам. Публикуемое ниже, конечно же, не является в достаточной мере обстоятельным историко-биографическим исследованием - тут потребовался бы не один объемистый том. Это, скорее, «пунктирный» рассказ-напоминание, позволяющий, на мой взгляд, яснее представить масштаб государственной, военной, общественной деятельности Муравьевых-«Николаевичей». И еще это - дань памяти моим предкам...

Помещаемые в начале каждой главки биографические сведения приводятся по изданию: «Муравьевы. 1488-1996. Краткая роспись Муравьевых, Муравьевых-Апостолов-Коробьиных, графов Муравьевых-Амурских и графов Муравьевых-Виленских от его основания Иваном Муравьем Олуповским и до наших дней. С приложением росписей и сведений о других родах дворян Муравьевых и полными указателями имен, прозваний и фамилий» (Париж-Москва, 1997). Список других источников (разумеется, далеко не исчерпывающий) приводится в конце. Итак...

«Николай Николаевич (1768-1840) - генерал-майор; военный педагог, основатель Училища колонновожатых; исследователь в областисельскохозяйственных наук.

[Жена]: Александра Михайловна Мордвинова (1769-1809)».

Н. Н. Муравьев-старший родился в семье генерала Николая Ерофеевича Муравьева - Рижского губернатора, генерал-поручика и сенатора, автора книги «Начальные основания математики» (1752). Отец умер довольно рано; воспитанием и образованием Николая занимался отчим - генерал-майор князь Александр Васильевич Урусов. Интерес к математике Николай Ерофеевич, как увидим, передал своему сыну и внукам.

Николай Николаевич окончил Страсбургский университет, поступив туда в 16 лет. Вернувшись в 1788 году в Россию, служил на флоте, участвовал в сражениях. В 1811 году он вместе с сыном Михаилом Николаевичем организовал при Московском университете Математическое общество, призванное «непреложным правилом всемерно стараться о распространении познания математических наук и устремившее все труды к приготовлению молодых людей в военную службу». Николай Николаевич вошел в историю и как основатель офицерской школы - Московского учебного заведения для колонновожатых. Создана школа была в 1815 году после Отечественной войны, во время которой Николай Николаевич занимал должность начальника штаба ополчения 3-го округа.

Будучи не слишком богатым человеком, генерал Н. Н. Муравьев отдал училищу собственный дом и библиотеку, на свои деньги покупал инструменты и учебные пособия. Весной весь состав училища переселялся в родовое имение Муравьевых Долголядье (оно же Осташево), что в Можайском уезде. Обучение генерал поставил серьезно, занятия шли с раннего утра, и спуску воспитанникам не давалось. В училище преподавали сыновья Николая Николаевича - Николай и Михаил. Штабс-капитан Михаил Николаевич Муравьев отличался едва ли не большей строгостью, чем отец, так что генералу порой приходилось заступаться перед ним за своих питомцев.

В 1823 году Н. Н. Муравьев ушел в отставку, и его учебное заведение перестало существовать, выпустив 138 офицеров, из коих 127 были приняты в Свиту Его Императорского Величества. В «Списке выпущенных по экзаменам офицеров из Московского учебного заведения колонновожатых в 1816-1823 годы» находим представителей самых известных в России фамилий. Впоследствии училище перевели в Петербург и в 1832 году преобразовали в Академию Генерального штаба.

Женился Н. Н. Муравьев-старший на Александре Михайловне Мордвиновой - женщине весьма образованной и религиозной. Кроме пятерых сыновей, о которых пойдет речь ниже, у них была еще дочь Софья, но она умерла девицей (1804-1826).

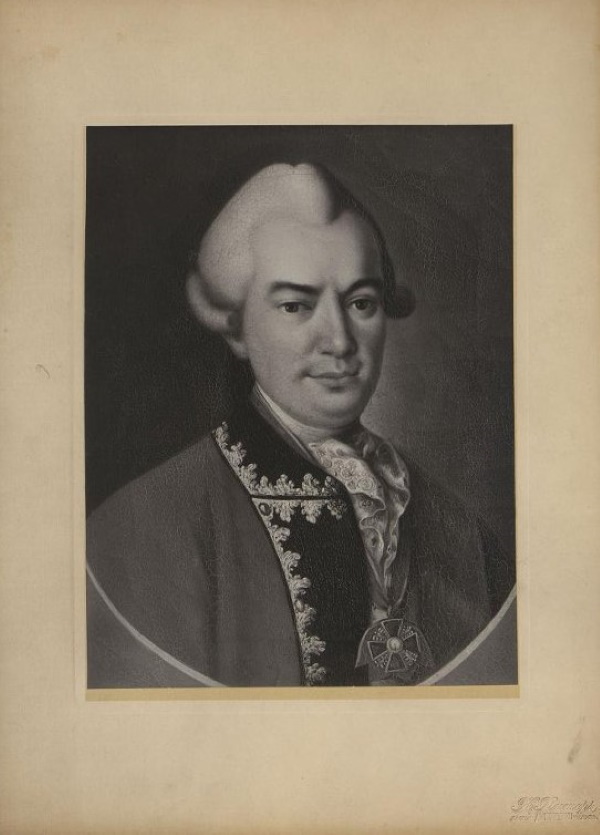

Тропинин В.А.

Портрет Николая Николаевича Муравьева-старшего (1768 - 1840) генерал-майора, создатель московского училища колонновожатых, владелец усадьбы Осташёво (Долголядье). 1836 г.

Завершая наш краткий рассказ о Н. Н. Муравьеве-старшем, скажем, что почти всех представителей этого рода хоронили на кладбище Новодевичьего монастыря, где у Муравьевых был семейный склеп с часовней. После революции от могил ничего не осталось, здесь лишь поставили небольшую вертикальную плиту Александру Николаевичу Муравьеву - декабристу.

Сыновей Н. Н. и А. М. Муравьевых звали Александр, Николай, Михаил, Андрей и Сергей.

«Александр Николаевич (1792-1863).

[Первый брак]: княжна Прасковья Михайловна Шаховская (1788-1835).

[Второй брак]: княжна Марфа Михайловна Шаховская (1799-1886 ), родная сестра предыдущей».

Окончив в 1810 году Московский университет, он вместе с братом Николаем входит в первое тайное общество «Чока» - совсем еще детское, организованное с целью «удалиться <...> на какой-нибудь остров, населенный дикарями, <...> образовать жителей острова и составить новую республику» на началах всеобщего равенства и справедливости.

В 1812 году началась Отечественная война. А. Н. Муравьев принимает участие в Бородинском сражении в качестве штабного офицера. Затем следуют контузия, болезнь, возвращение в армию (1813), заграничный поход. Осенью 1814 года возникает новое общество - «Священная артель», составившееся из гвардейских офицеров. Советским авторам книг об Александре Муравьеве хотелось считать «Священную артель» «важным этапом на пути развития революционного мировоззрения в среде передового офицерства», но, судя по письмам и дневникам «революционеров», они на своих собраниях лишь абстрактно клеймили «тиранию» и прославляли «свободу» по Тациту, Плутарху и Ювеналу.

В феврале 1816 года А. Н. Муравьев основал первое политическое тайное общество - «Союз спасения», куда вошли С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы, И. Д. Якушкин, М. Н. Новиков и П. И. Пестель. К этому времени Александр Муравьев (как и Пестель) занимал высокое положение в масонской ложе «Избранный Михаил». В 1818 году он возводится в члены капитула ложи «Феникс». «Союз спасения» создавался в недрах масонской ложи «Трех добродетелей». Его устав до нас не дошел - в 1818 году он был сожжен при преобразовании общества в новое - «Союз благоденствия». Дальнейшее известно... Нас же здесь интересует следующее: в том же 1818 году Александр Николаевич получил отставку, женился, поселился в деревне, вышел из «Союза благоденствия» и обратился к бывшим соратникам с призывом последовать его примеру, что вызвало в среде декабристов взрыв негодования.

Первая жена Александра Николаевича - Прасковья Михайловна, урожденная княжна Шаховская, - была умной женщиной с сильным характером. Муравьев боготворил ее, но жизнь семьи складывалась трагически. Из пятерых детей четверо умерли в раннем возрасте. В 1835 году Александр Николаевич лишился и супруги. Через несколько лет он женился на ее сестре Марфе Михайловне Шаховской, принесшей ему в качестве приданого имение Скорняково на Дону.

После подавления декабрьского бунта 1825 года Александра Николаевича 5 января 1826 года арестовали и поместили в Петропавловскую крепость. На допросах он чистосердечно раскаялся. Его приговорили к шести годам каторжных работ, но Николай I смягчил наказание, заменив каторгу ссылкой в Сибирь без лишения чинов и дворянства.

Сначала Якутск, потом Верхнеудинск, а в 1828 году Муравьев назначен уже городничим в Иркутск. И последующие почти четверть века Александр Николаевич добросовестно служил и исполнял целый ряд порученных ему должностей. С 1832 по 1834 год он - председатель Тобольского губернского правления, затем председатель Вятской уголовной палаты, до 1837 года - на такой же должности в Симферополе, а в ноябре становится губернатором Архангельска. Здесь, впрочем, он долго не задержался - уволили в результате неравной борьбы с чиновничьим произволом, взяточничеством и воровством.

После увольнения Муравьев поселяется в принадлежавшем ему имении Ботово под Волоколамском и пытается поправить свое материальное положение хозяйствованием. От отца он унаследовал и Осташево, настолько обремененное долгами, что пришлось хлопотать о возвращении на военную службу.

Вернувшись в армию, Александр Николаевич стал свидетелем последнего этапа Крымской обороны. В 1855 году его произвели в генерал-майоры. К этому времени он почти ослеп, но после операции катаракты 64-летнего генерала в 1856 году назначили губернатором Нижнего Новгорода. Старый и больной человек продолжал удивлять окружающих своей неутомимой деятельностью.

Последние годы жизни Александр Николаевич посвятил разработке проекта отмены в России крепостного права. Сражаясь с помещиками и чиновниками, он отстаивал несколько утопические идеалы своей далекой молодости и был очень разочарован манифестом 19 февраля 1861 года.

В числе других сочинений А. Н. Муравьев оставил после себя интереснейшие «Записки». Опубликованные только в 1955 году, они представляют собой ценный источник о деятелях и событиях 1810-1812 годов. В них автор поведал о том, что «знал, видел, чувствовал и слышал, что сделалось известно из рассказов основательных людей». Кстати, в четвертом томе биографического словаря «Русские писатели. 1800-1917» (М., 1999) мы найдем всех Муравьевых-«Николаевичей», за исключением Сергея, и даже Николая Николаевича-старшего, который кроме специальных военных и математических, публиковал работы по национальной трудовой психологии, сравнительному анализу русского и иностранного хозяйствования.

А. И. Герцен писал об Александре Николаевиче Муравьеве, что тот «до конца своей длинной жизни сохранял безукоризненную чистоту и благородство».

«Николай Николаевич «Карский» (1794-1866).

[Первый брак]: София Федоровна Ахвердова (1810-1830).

[Второй брак]: графиня Наталия Григорьевна Чернышева (1806-1884)».

Генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, наместник на Кавказе.

Николай Николаевич, в отличие от своего старшего брата Александра, не играл в масонские игры. Как-то он сказал Александру: «Все это пустое ребячество, ничего больше». Брат очень обиделся. Николай с юных лет вел дневник; на первых его страницах записано: «Воспитывался и учился в родительском доме. В феврале месяце 1811 года отец привез меня в Петербург для определения на военную службу. Я не имел опытности в общении с людьми, обладал порядочными сведениями в математике, не имел понятия о службе и желал вступить в нее».

В Отечественную войну 1812 года Николай служил при штабах, в основном по квартирмейстерской части. Состоя при Главной квартире, был участником Бородинского сражения. Участвовал и в других боях - при Тарутине, Березине, под Кульмом, а также в «битве народов» под Лейпцигом. После Парижа Николай Николаевич попадает служить на Кавказ к А. П. Ермолову. Быстро овладевает восточными языками и предпринимает ряд рискованных разведок в Персии и Турции, высоко оцененных Ермоловым. Алексей Петрович поручает штабс-капитану Муравьеву пробраться через Каспийское море в Хивинское ханство с военно-дипломатической миссией. О своих невероятных приключениях в Хиве Николай Николаевич поведал в книге «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардейского Генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров» (М., 1822).

Николай Николаевич Муравьев прошел практически все войны своего времени - Отечественную 1812 года, русско-персидскую (1826-1828), русско-турецкую (1828-1829), Крымскую (1853-1856) и принимал участие в подавлении польского восстания (1830-1831). Не участвовал только в усмирении Венгрии и Трансильвании (1849) - в этом, по его словам, «постыдном вмешательстве в чужие дела», был только направлен в Венгрию для переговоров. Главными же победами Н. Н. Муравьева-полководца, давшими приставку к его имени - «Карский», стали взятия турецкой крепости Карс в 1828 и в 1855 годах.

После Хивы, где в полной мере проявился дипломатический талант Муравьева, Николаю Николаевичу довелось блеснуть им еще раз. В конце 1831 года взбунтовался вассал Турции - правитель Египта Мухаммед-Али, захватил Сирию, запер турецкую эскадру в заливе Мармарице и двинулся на Константинополь. Черноморские проливы должны были перейти под контроль покровительствующих ему Англии и Франции. Николай I отрядил в Босфор флот под командованием адмирала М. П. Лазарева, но разрешение конфликта требовало прежде всего дипломатических усилий. И тогда император, лично переговорив с Н. Н. Муравьевым, посылает его в Египет. Муравьеву удается умиротворить египетского правителя, после чего 26 июня 1833 года был заключен Ункяр-Искелесийский договор между Россией и Турцией об оборонительном союзе. В великосветских салонах и при дворе дипломатический маневр Муравьева вызвал восхищение. Царь ласково его принял, обнял, расхвалил и пожаловал в генерал-адъютанты.

Немало сделал для России Н. Н. Муравьев, став наместником Кавказа (1854). Он сменил на этом посту графа М. С. Воронцова. Нрав Николай Николаевич имел крутой, характер независимый и самолюбивый. Прибыв на Кавказ в качестве наместника и главнокомандующего уже полным генералом, он крепкой рукой начал наводить порядок в войсках, увольнять нерадивых офицеров и бездельничающих чиновников. Собрав их, прямо заявил: «Я не Воронцов, любезностей говорить не собираюсь, я службу с вас потребую». По его плану начались мирные сношения с Шамилем. С помощью сына имама, офицера русской армии Джемал-Эддина, Муравьев старался убедить Шамиля в преимуществах русского протектората. Он разработал широкую программу мирной жизни русских и горцев на Кавказе. Шамиль военные действия прекратил и не оказал военной помощи Омер-паше, готовящемуся захватить Мингрелию. Затем последовала война с Турцией и второе взятие Карса (1855). Однако вскоре интриги недоброжелателей и пошатнувшееся здоровье вынудили Муравьева подать в отставку (1856). Он так и написал жене: «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти».

Николай Николаевич был знаком с приезжавшим на Кавказ А. С. Пушкиным, а также с А. С. Грибоедовым, вместе с которым часто посещал дом Ахвердовых в Тифлисе. Флигель этого дома занимала семья князя А. Г. Чавчавадзе. Гостей привлекали устраивавшиеся здесь музыкальные вечера, а также девушки - Сонюшка Ахвердова и Нина Чавчавадзе. Причем Грибоедову сначала больше нравилась Соня, а женился он на Нине, Муравьеву же - Нина, а женился он на Сонюшке. Н. Н. Муравьев и А. С. Грибоедов знали друг друга десять лет (1818-1828), но друзьями так и не стали. Более того, в дуэли между А. С. Грибоедовым и А. И. Якубовичем секундантом последнего выступал Н. Н. Муравьев.

Последние годы Николай Николаевич жил в Скорняково, где и скончался от воспаления легких. Листая 24-й том Полного собрания законов Российской империи, я прочитал:

«СПб. 1850. Января 21. <...> О оставлении по смерти генерал-лейтенантши Муравьевой имения ее в пожизненное владение супруга ее.

Снисходя на всеподданнейшее прошение жены генерал-лейтенанта Наталии Муравьевой, урожденной Графини Чернышевой, Всемилостивейше дозволяем оставить по смерти ее в пожизненном владении ее супруга генерал-лейтенанта Николая Муравьева доставшееся ей от родителя по разделу, утвержденному в июле 1837 года первым Департаментом Московской гражданской палаты, имение Воронежской губернии Задонского уезда в селах Архангельском, Ивановском, Скорняково тож, Тростянском и в прилегающих к ним выселках, по последней ревизии мужска пола 863 души».

Усадьба Скорняково была великолепна. Вот отзыв о ней одного из гостей: «Построенный им (Н. Н. Муравьевым. - А. К.) из тесаного камня новый двухэтажный дом стоял на взгорье, с и балкона открывался чудесный вид на не широкую в этих местах, но быструю и чистую речку с золотыми отмелями и на полевые просторы Придонья, а с другой стороны терраса, обвитая густым диким виноградом, выходила из дома прямо в сад, за которым начинался сосновый лес. Библиотека помещалась в особом каменном флигеле. Там Муравьев устроил и свой кабинет, где отовсюду со стен смотрели лица близких его сердцу людей, и среди них видное место занимали писанные масляной краской портреты Никиты Муравьева и А. С. Пушкина. А в углу, у стены, стояла самая драгоценная реликвия - старинное бюро красного дерева, некогда принадлежавшее сочинителю и поэту Михаилу Никитовичу Муравьеву, а затем его сыну Никите. <...> Никита скончался в сибирском изгнании. И мать его, Екатерина Федоровна, подарила бюро Николаю Николаевичу как лучшему и верному другу сына».

В Скорняково Николай Николаевич дополнил и закончил свои «Записки». Здесь же из-под его пера появились две большие книги - «Русские на Босфоре» и «Война за Кавказом». «Записки», опубликованные дочерью героя Карса А. Н. Соколовой в «Русском архиве» (1885-1894), охватывают события 1811-1865 годов и дают богатейший материал для изучения общественно-политической, социально-экономической, историко-этнографической и военной истории России того времени, представляя собой, по выражению самого Н. Н. Муравьева, «самое беспристрастное, спокойное изложение автора-очевидца».