И. В. Кирѣевскій.

1806-1856.

I.

Ивану Васильевичу Кирѣевскому одновременно со старцемъ Макаріемъ принадлежитъ иниціатива великаго предпріятія — изданія Святоотеческихъ писаній. Благодаря этому начинанію, и смогло произойти снабженіе этими книгами академій, семинарій, правящихъ епископовъ, ректоровъ и инспекторовъ и чтеніе этой доселѣ недоступной аскетической литературы могло стать доступнымъ монашествующимъ и всѣмъ духовнонастроеннымъ русскимъ людямъ. Истина Православія возсіяла, утвердилась и укрѣпилась въ противовѣсъ западнымъ книгамъ ложнаго направленія. Явленіе міру этихъ рукописей — событіе не поддающееся оцѣнкѣ простыми словами.

Другая заслуга Кирѣевскаго, какъ признано въ исторіи русской философіи — это положенное имъ начало независимой мысли въ русской философіи и, какъ утверждаетъ проф. Н. О. Лосскій, Кирѣевскій и Хомяковъ «хотя не выработали системы въ философіи, но они установили духовное философское движеніе, которое составляетъ самое оригинальное и цѣнное достиженіе въ русской мысли» *{{ Н. О. Лосскій. Лондонъ, 1952 г., стр. 13 (по англійски).}}.

Основное положеніе философіи Кирѣевскаго было слѣдующее: «Ученіе о Святой Троицѣ не потому только привлекаетъ умъ, что является ему, какъ высшее средоточіе всѣхъ святыхъ истинъ, намъ откровеніемъ сообщенныхъ, но и потому еще, что, занимаясь сочиненіемъ о философіи, я дошелъ до того убѣжденія, что направленіе философіи зависитъ въ первомъ началѣ своемъ отъ того понятія, которое мы имѣемъ о Пресвятой Троицѣ»*{{Пол. собр. соч. И. В. Кирѣевскаго, томъ I, стр. 100, Москва 1861.}}.

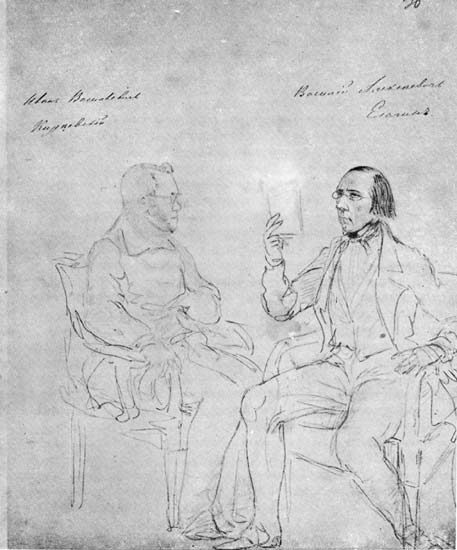

Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій.

Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій былъ сыномъ прекрасныхъ русскихъ людей. Его отецъ, Василій Ивановичъ, секундъ-маіоръ гвардіи, былъ крупнымъ помѣщикомъ, владѣльцемъ села Долбино, въ 40 верстахъ отъ Оптиной Пустыни. Онъ отличался необыкновенной добротой. То была истинная, горячая любовь къ людямъ, готовая всегда дѣлить чужое горе, помогать чужой нуждѣ. Всю свою недолгую жизнь В. И. положилъ на дѣла милосердія. Въ 1812 г. онъ пріѣхалъ въ Орелъ, близъ котораго у него была деревня, и оба свои дома — городской и деревенскій, отдалъ подъ больницы для раненыхъ, пріютивъ, кромѣ того, многія семейства, бѣжавшія отъ непріятеля со Смоленской дороги. Онъ самъ ходилъ за больными, заразился тифомъ и умеръ въ Орлѣ 1-го ноября 1812 г. въ день безсребренниковъ Косьмы и Даміана, исполнивъ до конца заповѣдь Христову.

При всей своей добродѣтели В. И. былъ большой оригиналъ: онъ былъ англофилъ, занимался химіей и медициной, сочиненія Вольтера онъ покупалъ и сжигалъ. Любилъ читать лежа на полу и мало заботился о своей внѣшности. Когда они жили въ Москвѣ изъ за родовъ его молоденькой жены, онъ цѣлыми днями пропадалъ въ книжныхъ лавкахъ, оставляя по разсѣянности жену безъ денегъ, не знавшую какъ накормить многочисленную дворню.

Своихъ крѣпостныхъ крестьянъ онъ наказывалъ не иначе, какъ ставилъ ихъ на поклоны. То же онъ дѣлалъ по отношенію городскихъ чиновниковъ, когда исправлялъ должность судьи по выборамъ. «Нерадѣніе въ должности — вина передъ Богомъ», говорилъ онъ.

Его жена, Авдотья Петровна, рожденная Юшкова, была родовитой дворянкой, культурной и образованной. Если онъ представлялъ типъ моральный, то она — типъ эстетическій. Одаренная литературнымъ дарованіемъ, она писала, переводила. Любила цвѣты, поэзію, живопись и сама рисовала. Она помогала Жуковскому въ переводахъ. Съ нимъ ее соединяло родство: она была дочерью его старшей сводной сестры — крестной его матери и отчасти его воспитательницы и была подругой дѣтства Жуковскаго. Овдовѣвъ и выйдя за Елагина, она создала въ своемъ московскомъ домѣ знаменитый салонъ, гдѣ объединялись для обмѣна мыслей всѣ выдающіяся и замѣчательныя лица. Это продолжалось многія десятки лѣтъ, вплоть до ея смерти.

Послѣ смерти Василія Ивановича Кирѣевскаго, Жуковскій прожилъ болѣе года у своей племянницы. Его личность оставила глубокій слѣдъ въ душѣ осиротѣвшаго отрока — Вани. Близость между ними сохранилась на всю жизнь.

Отчимъ — Елагинъ, далъ прекрасное образованіе своимъ пасынкамъ. Они основательно изучили математику, языки — французскій и нѣмецкій и перечитали множество книгъ по словесности, исторіи, философіи изъ библіотеки, собранной ихъ отцомъ. Въ 1822 г. вся семья для окончанія ихъ ученія переѣхала въ Москву, гдѣ профессора университета давали имъ частные уроки. Кромѣ того, Иванъ слушалъ публичныя лекціи по природовѣденію, читанныя М. Г. Павловымъ, послѣдователемъ Шеллинга. Товарищемъ его по ученію былъ А. И. Кошелевъ. Въ это время братья Кирѣевскіе выучились англійскому языку и древнимъ языкамъ. Но знаніе таковыхъ было не столь велико, такъ что Иванъ Васильевичъ доучивался впослѣдствіи, когда начались въ Оптиной Пустыни переводы св. Отцовъ, въ чемъ онъ принималъ дѣятельное участіе. Вскорѣ Кирѣевскій сдалъ государственный экзаменъ, какъ тогда говорилось, «при комитетѣ» и поступилъ на службу въ Архивъ Иностранной Коллегіи.

Первое литературное выступленіе Кирѣевскаго началось съ статьи о Пушкинѣ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» въ 1828 г. подъ заглавіемъ «Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина». Статья его была едва ли не первою въ Россіи попыткою критики серьезной и строго художественной, вызвавшей одобреніе Жуковскаго. Въ слѣдующемъ 1829 г. онъ напечаталъ въ альманахѣ Максимовича «Денница» «Обозрѣніе Русской Словесности за 1829 годъ».

Въ томъ же году, сдѣлавъ предложеніе Н. П. Арбениной и получивъ отказъ, онъ заболѣлъ и поѣхалъ доучиваться заграницу, гдѣ слушалъ лекціи въ Берлинѣ и Мюнхенѣ по богословію, философіи и исторіи. Въ числѣ профессоровъ были Гегель и Шеллингъ, съ которыми онъ лично познакомился. Вернувшись черезъ годъ на родину, онъ издаетъ журналъ «Европеецъ». Вышло два номера. Журналъ былъ самый благонамѣренный, но былъ заподозрѣнъ правительствомъ въ скрытой революціонной пропагандѣ. Жуковскій едва спасъ И. В. отъ административной высылки. Съ тѣхъ поръ на Кирѣевскаго легла черная тѣнь подозрѣнія въ неблагонадежности, которая въ теченіе всей его жизни не дала ему возможности проявлять свои таланты и силы. Въ 1834 г. онъ женится, наконецъ, на любимой имъ дѣвушкѣ.

Послѣ женитьбы Кирѣевскій въ теченіе 12 лѣтъ своей жизни въ Долбинѣ ограничилъ свою общественную дѣятельность исполненіемъ обязанности почетнаго смотрителя Бѣлевскаго народнаго училища, добросовѣстно относясь къ этому дѣлу. Эта жизнь въ деревенской тиши казалась одному недоброжелательному «біографу» какимъ то сномъ и бездѣйствіемъ. Но эти годы для него не были потерянными, они прошли въ духовномъ и умственномъ самоуглубленіи. Если въ юные годы онъ вѣрилъ въ европейскій прогрессъ и былъ западникомъ (журналъ «Европеецъ»), то теперь его міровоззрѣніе круто измѣнилось. Иванъ Васильевичъ сталъ самимъ собой, тѣмъ «Кирѣевскимъ», образъ котораго запечатлѣнъ въ исторіи нашей духовной культуры. Годы, проведенные въ чтеніи научныхъ книгъ расширили его познанія. Въ сороковыхъ годахъ онъ дѣлаетъ попытку вновь выступить на арену общественной дѣятельности, но опять неудачно. Онъ ищетъ каѳедры при Московскомъ Университетѣ и получаетъ отказъ. Желаніе высказать вполнѣ созрѣвшія и глубоко продуманныя въ деревенской тиши философскія убѣжденія въ немъ было, однако, настолько настойчиво, что онъ рѣшается взяться за редактированіе журнала «Москвитянинъ», издаваемаго Погодинымъ (1844 г.). Цензура и тяжелый характеръ издателя, впрочемъ, заставляютъ И. В. К. отказаться отъ этого дѣла послѣ трехъ первыхъ книжекъ журнала.

Здѣсь надо сказать нѣсколько словъ по поводу тѣхъ воздѣйствій, которыя способствовали и помогли окончательному образованію міровоззрѣнія Ивана Васильевича. Съ одной стороны то былъ братъ его Петръ Васильевичъ, съ которымъ его соединяла самая тѣсная дружба, а съ другой — его жена Наталья Петровна.

Петръ Васильевичъ былъ борцомъ за сохраненіе чертъ русскости въ русскихъ людяхъ. Въ этомъ былъ весь смыслъ его существованія — личной жизни у него не было. Онъ былъ собирателемъ древнихъ духовныхъ стиховъ и народныхъ пѣсенъ. Поэтъ Языковъ называлъ его: «Великій печальникъ древней Руси» и «Своенародности подвижникъ просвѣщенный».

«Полнота національной жизни можетъ быть только тамъ», говоритъ Петръ Кирѣевскій, «гдѣ уважено преданіе и гдѣ просторъ преданію, слѣдовательно и просторъ жизни»... Всякое «подражаніе уже средоточитъ безжизненность. Что живо, то самобытно. Чѣмъ полнѣе существо человѣка, тѣмъ лицо его выразительнѣе, не похоже на другихъ. То, что называется общечеловѣческой физіономіей, значитъ не что иное, какъ одно лицо со всѣми, т. е. физіономія пошлая». Изъ этого видно, какъ глубоко сознавалъ П. В. К. важность сохраненія русскими людьми своего своеобразія, свояхъ отличительныхъ чертъ, чтобы не быть «на одно лицо со всѣми» и не утратить своего національнаго характера. Онъ глубоко сознавалъ, какая тяжелая травма была нанесена полтора вѣка передъ этимъ всему русскому народу въ внезапной и насильственной европеизаціи всего его быта.

Мысли Петра Васильевича не прошли даромъ для его старшаго брата. Что касается религіознаго отношенія, здѣсь было вліяніе Наталіи Петровны. Иванъ Кирѣевскій никогда не былъ невѣрующимъ. Еще въ бытность въ Германіи въ 1830 г. онъ совѣтуетъ въ письмѣ своей сестрѣ, чтобы она ежедневно читала Евангеліе. Но, будучи христіаниномъ, Иванъ Васильевичъ не былъ православнымъ церковникомъ. Онъ былъ далекъ отъ Церкви, какъ почти и вся среда тогдашняго передового образованнаго общества. Другое дѣло была его супруга — духовная дочь о. Филарета Новоспасскаго. Она въ юности ѣздила въ Саровскую Пустынь и имѣла общеніе съ преп. Серафимомъ. Поэтому Намѣстникъ Троицкой Лавры, архимандритъ Антоній, въ своемъ письмѣ къ ней именуетъ ее «сестрой». Встрѣча съ о. Филаретомъ Новоспасскимъ была рѣшающимъ моментомъ въ жизни Кирѣевскаго: онъ сталъ его преданнымъ духовнымъ сыномъ. Но дни жизни старца были уже сочтены. Послѣ его кончины, старцемъ четы Кирѣевскихъ сталъ о. Макарій Оптинскій. Кирѣевскій пишетъ своему другу Кошелеву: «Существеннѣе всякихъ книгъ и всякаго мышленія, найти святаго православнаго старца, который бы могъ быть твоимъ руководителемъ, которому ты бы могъ сообщать каждую мысль свою и услышать о ней не его мнѣніе, болѣе или менѣе умное, но сужденіе св. Отцовъ». Такое исключительное счастье онъ имѣлъ въ лицѣ о. Макарія!

Изъ всѣхъ мірскихъ лицъ, перебывавшихъ въ Оптиной Пустыни, Кирѣевскій ближе всѣхъ другихъ подошелъ къ ея духу и понялъ, какъ никто иной, ея значеніе, какъ духовной вершины, гдѣ сошлись и высшій духовный подвигъ внутренняго дѣланія, вѣнчаемой изобиліемъ благодати даровъ стяжанія Святаго Духа и одновременно служеніе міру во всей полнотѣ, какъ въ его духовныхъ, такъ и житейскихъ нуждахъ. Онъ видѣлъ въ Оптиной претвореніе въ жизнь мудрости святоотеческой. Будучи философомъ, онъ почувствовалъ, что и высшее познаніе истины связано съ цѣльностью духа, съ возстановленной гармоніей всѣхъ духовныхъ силъ человѣка. Но это возстановленіе достигается внутреннимъ подвигомъ, духовнымъ дѣланіемъ. И Кирѣевскій въ своихъ философскихъ изслѣдованіяхъ, а именно въ ученіи о познаніи (гносеологія) указалъ на внутреннюю зависимость (функціональную связь) познавательныхъ способностей человѣка отъ духовнаго подвига, претворяющаго естественное, низшее состояніе силъ человѣка въ духовный высшій разумъ (связалъ философію съ аскетикой)...

При своемъ служеніи дѣлу оптинскаго издательства Иванъ Васильевичъ имѣлъ возможность въ совершенствѣ изучить святоотеческую литературу, а ранѣе, получивъ прекрасное домашнее философское образованіе и еще дополнивъ его во время пребыванія въ Германіи, онъ такимъ образомъ былъ также въсовершенствѣ знакомъ и съ западной культурой. Въ его лицѣ встрѣтились западная философская традиція съ традиціей Восточной Церкви. Чѣмъ же разрѣшилась эта встрѣча двухъ враждебныхъ началъ?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ статья «О характерѣ просвѣщенія Европы по его отношенію къ просвѣщенію Россіи», напечатанная въ 1852 г. въ «Московскомъ Сборникѣ», издаваемомъ славянофильскимъ кружкомъ. Эта статья навлекла цензурное запрещеніе на сборникъ; но ничего антиправительственнаго въ ней не было. Смыслъ статьи таковъ:

Будучи выученникомъ Запада, зная его въ совершенствѣ, онъ сурово критикуетъ его культуру. Западъ зашелъ въ духовный тупикъ. Духовная болѣзнь западной культуры — это «торжество раціонализма». Въ этомъ ея сущность, какъ свидѣтельствуетъ проф. В. Зѣньковскій: «Обвиненіе въ раціонализмѣ всего Запада возникло еще въ XVIII в. на Западѣ же, какъ во Франціи, такъ и въ Германіи»*{{Прот. В. В. Зѣньковскій. Ист. Русск. Философіи. Томъ II, стр. 200. Парижъ}}. Кирѣевскій объ этой болѣзни Запада говоритъ подробно: «Европейское просвѣщеніе достигло нынѣ полнаго развитія, но результатомъ этой полноты было почти всеобщее чувство недовольства и обманутой надежды. Самое торжество европейскаго ума обнаружило односторонность коренныхъ его стремленій. Жизнь была лишена своего существеннаго смысла»*{{Кирѣевскій. Т. II. Москва 1861, стр. 231.}}. «Многовѣковой холодный анализъ разрушилъ всѣ тѣ основы, на которыхъ стояло европейское просвѣщеніе отъ самаго начала своего развитія, такъ что его собственныя коренныя начала, изъ которыхъ оно выросло (т. е. христіанство), сдѣлалось для него посторонними и чужими, а прямой его собственностью оказался этотъ самый, разрушившій его, анализъ, этотъ самодвижущійся ножъ разума, этотъ силлогизмъ, не признающій ничего, кромѣ себя и личнаго опыта, этотъ самовластный разсудокъ, эта логическая дѣятельность, отрѣшенная отъ всѣхъ познавательныхъ силъ человѣка» (II, 232). Но «Западъ, какъ и Востокъ, изначала жилъ вѣрой, но произошло поврежденіе въ самой вѣрѣ, когда Римъ поставилъ силлогизмы выше сознанія всего христіанства» (II, 285). Кирѣевскій показалъ, что изъ этого поврежденія «развилась сперва схоластическая философія внѣ вѣры, потомъ реформація въ вѣрѣ и, наконецъ, философія внѣ вѣры» (II, 284). Западная Церковь подмѣнила внутренній авторитетъ истины внѣшнимъ авторитетомъ іерархіи (когда самовольно, безъ согласія съ Востокомъ измѣнила символъ вѣры), что «привело къ ... раціонализму, т. е. торжеству автономнаго разума»*{{Прот. В. В. Зѣньковскій, томъ I, стр. 230.}}, «повлекшему неизбѣжно распадъ духовной цѣльности. Раздвоеніе и разсудочность — послѣднее выраженіе западной культуры»*{{Тамъ же, стр. 232.}}.

Западъ просмотрѣлъ восточную мудрость. Его ученые до тонкости изучили всѣ философіи съ древнѣйшихъ временъ: египетскую, персидскую, китайскую, индусскую и т. д. Но мистика православнаго Востока для нихъ была закрыта. Мы же унаслѣдовали отъ Византіи сокровища этой духовной мудрости, заключенной въ твореніяхъ св. отцовъ. И наша историческая задача была построить на богатомъ византійскомъ наслѣдіи новую духовную культуру, которая бы оплодотворила весь міръ. Кирѣевскій поставилъ проблему во всей ея полнотѣ. Онъ указываетъ, что русская философія должна строиться на «глубокомъ, живомъ и чистомъ любомудріи святыхъ отцовъ, представляющихъ зародыши высшаго философскаго начала» (II, 332). «Путь русской философіи лежитъ не въ отрицаніи западной мысли, а въ воспитаніи ея тѣмъ, что раскрывается въ высшемъ знаніи, гдѣ достигается вновь цѣлостность духа, утерянная въ грѣхопаденіи, но возстановленная въ христіанствѣ, а затѣмъ ущербленная въ западномъ христіанствѣ торжествомъ логическаго мышленія» *{{Тамъ же, стр. 230.}}.

Статья Кирѣевскаго, какъ сказано, была напечатана въ славянофильскомъ «Московскомъ Сборникѣ» и, хотя самъ Иванъ Васильевичъ, отойдя отъ западниковъ, очутился въ окруженіи славянофиловъ, изъ которыхъ Хомяковъ и особенно Кошелевъ, были его близкими друзьями, но тѣмъ не менѣе на нашъ взглядъ, причисленіе Кирѣевскаго къ «раннимъ славянофиламъ» является ошибкой. Во всемъ собраніи его сочиненій нѣтъ ни единаго слова, дающаго право на такое наименованіе. Онъ боролся, какъ и его братъ, за сохраненіе чертъ русской самобытности. Ему, подобно К. Н. Леонтьеву, дороги византійскіе наши корни, на которыхъ основано Православіе. Въ той же статьѣ имъ сказано: «Ученія Св. Отцевъ Православной Церкви перешли въ Россію, можно сказать, вмѣстѣ съ первымъ благовѣстомъ христіанскаго колокола, подъ ихъ руководствомъ сложился и воспитался коренной русскій умъ, лежащій въ основѣ русскаго быта»*{{О харак. просв. Европы. Полн. Собр. Соч. т. II, стр. 259. Москва 1861 г.}}. А въ болѣе ранней статьѣ («Отвѣтъ Хомякову», 1838), онъ пишетъ: «Эти отшельники, изъ роскошной жизни уходившіе въ лѣса, въ недоступныхъ ущеліяхъ, изучившіе писанія глубочайшихъ мудрецовъ христіанской Греціи, и выходившіе оттуда учить народъ, ихъ понимавшій». Это созвучно словамъ К. Н. Леонтьева: «Византійскій духъ, византійскія начала и вліянія, какъ сложная ткань нервной системы, проникаетъ насквозь великорусскій общественный организмъ. Имъ обязана Русь своимъ прошлымъ»... (Византизмъ и славянство). Неудивительно, что западники считали Кирѣевскаго славянофиломъ по недоразумѣнію. «Я отъ всей души уважаю Кирѣевскаго», пишетъ Грановскій, «несмотря на совершенную противоположность нашихъ убѣжденій. Въ нихъ такъ много святости, прямоты, вѣры, какъ я не видѣлъ ни въ комъ». Герценъ съ грустью выразился по поводу Кирѣевскаго: «Между нами были церковныя стѣны»... Братья Кирѣевскіе не примыкали всецѣло ни къ одному изъ существовавшихъ тогда идеологическихъ теченій. Объ этомъ свидѣтельствуетъ тотъ же Герценъ: «Совершенной близости у него (И. В. К.) не было ни съ его друзьями, ни съ нами. Возлѣ него стоятъ его братъ и другъ Петръ. Грустно, какъ будто слеза еще не обсохла, будто вчера посѣтило несчастіе, появлялись оба брата на бесѣды и сходки». Печаль эта понятна: ни тогда, ни послѣ Кирѣевскаго не были должнымъ образомъ понятны и оцѣнены. Они до сихъ поръ ждутъ своего безпристрастнаго изслѣдователя... Оба они желали обновленія національной жизни. «Что такое національная жизнь?» спрашиваетъ Петръ Кирѣевскій — «она, какъ и все живое, неуловима ни въ какія формулы. Преданіе нужно». Это преданіе понималось ими, какъ закрѣпленіе подлинной русской культуры и преображеніе ея духомъ Православія.

Въ 1856 г. въ славянофильскомъ сборникѣ «Русская Бесѣда» вышла въ свѣтъ послѣдняя статья Кирѣевскаго: «О возможности и необходимости новыхъ началъ для философіи». Это и была та статья, которая положила начало независимой мысли въ русской философіи. Поэтъ Хомяковъ посвятилъ И. В. К. еще въ 1848 г. слѣдующіе стихи:

"Ты сказалъ намъ: “За волною

Вашихъ мысленныхъ морей

Есть земля — надъ той землею

Блещетъ дивной красотою

Новой мысли эмпирей.

Распустижъ твой парусъ бѣлый

Лебединое крыло,

Гдѣ тебѣ, нашъ путникъ смѣлый,

Солнце новое взошло.

И съ богатствомъ многоцѣннымъ

Возвратися снова къ намъ,

Дай покой душамъ смятеннымъ.

Крѣпость волямъ утомленнымъ

Пищу алчущимъ сердцамъ".

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ выхода въ свѣтъ этой статьи послѣдовала неожиданная кончина (11-го іюня 1856 г.) ея автора. Иванъ Васильевичъ умеръ отъ холеры въ Петербургѣ, куда онъ поѣхалъ навѣстить своего сына, окончившаго лицей. Смерть его сильно потрясла всѣхъ его близко знавшихъ. Петръ Васильевичъ умеръ въ томъ же году.

Французскій писатель Грасье, біографъ Хомякова, заканчиваетъ свою книгу такими словами: «Онъ, также, какъ Иванъ Кирѣевскій, скончался внезапно отъ холеры, также, какъ и онъ оставилъ неоконченнымъ трудъ имъ унаслѣдованный, и эта двойная судьба, прерванная тѣмъ же случаемъ, въ преслѣдованіи той же цѣли,—должна была бы показать, что истинное величіе человѣка состоитъ скорѣе въ исканіи, чѣмъ въ нахожденіи, болѣе въ попыткахъ, чѣмъ въ завершеніи, болѣе въ начинаніи, чѣмъ въ окончаніи. Забота о дальнѣйшемъ — дѣло самаго Хозяина. И это должно служить утѣшеніемъ доброму труженику, который отходитъ, чтобы заснуть въ мирѣ»*{{A. Gratieux. A. S. Khomiakov et le movement Slavophile des Hommes. Paris, 1939, p. 194.}}.

Тѣло Ивана Васильевича Кирѣевскаго было погребено въ Оптиной Пустыни въ скиту у ногъ могилы старца Льва. Узнавъ объ этомъ, митрополитъ Филаретъ оцѣнилъ ту великую честь, какая была оказана Оптиной Пустынью ея преданному сыну.

На могильномъ памятникѣ И. В. К. выгравировано: «Узрятъ кончину премудраго и не разумѣютъ, что усовѣти о немъ Господь. Премудрость возлюбихъ и поискахъ отъ юности моея. Познавъ же яко не инако одержу, аще не Господь дастъ, пріидохъ ко Господу» (Прем. 8. 2, 21).