Братья Киреевские. Жизнь и труды их

Валерий Лясковский

Ниже ко дню памяти великого русского мыслителя Ивана Васильевича Киреевского (22 марта/ 4 апреля 1806 - 12/25 июня 1856) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938).

«Почти мальчиком» В.Н. Лясковский познакомился с И.С. Аксаковым, посещал аксаковские «пятницы», сотрудничал в газете И.С. Аксакова «Русь».

С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое орловское имение «Дмитровское-Истомино». По соседству находилось имение Киреевка (Киреевская слободка), братьев И.В. и П.В. Киреевских (умерших в 1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича - Наталья Петровна (рожд. Арбенева). В 1898 г. В.Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофильства.

После революции имение его было конфисковано, а библиотека Киреевских разорена и уничтожена. В 1937 В.Н. Лясковский был арестован, погиб в заключении.

Публикацию (в сокращении) специально для Русской Народной Линии (по первому изданию: Братья Киреевские. Жизнь и труды их. - СПб.: Изд. Об-ва ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III, 1899.- 99 с.) подготовил профессор А. Д. Каплин. Постраничные сноски автора и составителя заменены концевыми.

*****

V.

Весною 1834 года тоска, овладевшая Иваном Васильевичем, была развеяна радостным событием: Наталья Петровна Арбенева, которой он вторично предложил руку, согласилась сделаться его женой. Жуковский был заочно посаженым отцом Киреевского. Любя жениха и невесту, одинаково родных ему по крови, он очень радовался этому браку. Быть может, к этой радости в его душе примешивалось воспоминание о своем собственном, не сужденном ему и уже давно погибшем счастье... В самый день свадьбы он писал молодым в Москву: «Теперь утро 29 апреля: переношусь мысленно к вам, провожаю вас в церковь, занимая данное мне место отца, и от всего сердца прошу вам от Бога мирного, постоянного, долголетнего счастья...»

Начало семейной жизни было для Киреевского началом новой поры в жизни духовной. Наталья Петровна была воспитана в строго церковном духе.

Духовником ее был старец московского Новоспасского монастыря Филарет, теперь узнал его и Иван Васильевич. Нравственная высота, горячая любовь к ближнему, знание человеческого сердца в соединении с обширной начитанностью - все эти качества, привлекшие к отцу Филарету тысячи людей всех сословий, не могли не поразить сразу Ивана Васильевича, чуткого, восприимчивого и уже давно искавшего разрешения своих сомнений. Немудрено, что беседы с отцом Филаретом скоро преобразили его внутренний мир. Недавний колеблющийся философ сделался твердо верующим православным христианином.

Отец Филарет и его друг старец Александр[i] принадлежали к небольшому числу русских монахов, примкнувших к тому новому в православном монашестве течению, почин которому положен был старцем Паисием.

Деятельность этого необыкновенного человека так широко отозвалась в нашем отечестве и, в частности, имела такое значение в жизни И.В. Киреевского, что мы позволим себе вкратце напомнить здесь хотя бы главнейшие ее черты.

Паисий (1722 - 1794), в миру Петр Иванович Величковский, сын полтавского протоиерея, которому он по тогдашнему обычаю должен был наследовать, вместо того шестнадцати лет ушел из Киевской академии в Любецкий монастырь, потом в Валахию и, наконец, на Афон, где в 1750 году и постригся. Через несколько времени, уже окруженный многочисленными учениками, Паисий переселился в Молдавию, где и был настоятелем монастырей Драгомирны, Секула и Нямца, меняя не место служения, а место жительства, то есть по обстоятельствам политическим и по желанию светских властей переселяясь со своими учениками из одной обители в другую. Прославленный строгостью жизни и вдохновенным учительством, владея в высшей степени даром объединить вокруг себя людей, стремящихся к одной высокой духовной цели, - Паисий был для современного ему монашества тем, чем для своего времени были великие подвижники XIV в., - с тою лишь разницей, что суетливая жизнь нового времени и оскудение веры в светском обществе ограничивали круг его действия более тесной средой. Но, действуя примером жизни и учением слова, Паисий от юности поставил себе еще и иную задачу: изучить и распространить среди русского монашества творения великих подвижников древности, справедливо полагая, что чтение их неминуемо должно поднять и оживить заметно упавший в его время дух иночества.

Но как исполнить это? Огромное большинство русских монахов не имело понятия о греческом языке, да и самые рукописные подлинники позднейших святоотеческих писаний сделались к концу XVIII века величайшей редкостью, а немногие существовавшие русские их переводы, следуя общей судьбе рукописных книг, с течением времени наполнились самыми безобразными ошибками. Сначала Паисий попытался было исправлять их, но скоро убедился в бесполезности такой работы, ибо исправлять было не по чему. И вот у него явилась смелая мысль: переводить эти книги самому. Легко сказать - переводить, не имея ни греческих подлинников, ни основательного знания греческого языка, весьма поверхностно изученного им в молодости!.. Но несокрушимая воля и пламенная жажда истины преодолели все эти препятствия.

С неимоверным трудом после долгих напрасных розысков Паисию удалось приобрести на Афоне списки важнейших нужных ему книг, и вот он засел за работу, зараз и учась по-гречески, и переводя... Плодом многолетних трудов его явились переводы множества писаний древних Отцов. Долго не решался Паисий не только печатать, но даже рассылать свои переводы. Только за год до его смерти была напечатана в Москве важнейшая из переведенных им книг, «Добротолюбие» - сборник писаний 24 подвижников, большинство же переводов еще много лет оставалось в рукописях.

Проведя всю свою иноческую жизнь вне России, Паисий не переставал лелеять мечту о подъеме русского монашества. Он переписывался со многими выдающимися русскими подвижниками, в том числе с упомянутым выше отцом Александром и со своим сверстником архимандритом курской Софрониевой пустыни Феодосием, которого вместе с его учениками вызвал из Валахии князь Потемкин. К Феодосию написано длинное послание Паисия, в котором он подробно рассказывает всю историю приобретения и перевода им греческих книг. Послание это дышит трогательной простотой и искренностью и живо рисует величавый образ неутомимого труженика[ii].

Через восемь лет после издания «Добротолюбия» на русском языке, в 1801 году, в первый год XIX столетия, пришли в Россию два ближайших ученика Паисия, старцы Клеопа (+1816) и Феодор (+1822). Большую часть остальной своей иноческой жизни они провели в монастырях Орловской епархии - Белобережской пустыни и Челнском. Их ученик отец Леонид (+1841) был первым по времени знаменитым старцем козельской Введенской Оптиной пустыни. К нему, как к отцу Филарету в Москве, стекалось множество народа. Умирая, он передал руководство своей паствы ученику и другу Макарию (+1860)[iii]. Наследником отца Макария был недавно скончавшийся старец Амвросий (+ 1891).

Отличительною чертою всех этих людей было их самоотверженное учительство. Не жалея сил, с утра до ночи и изо дня в день в течение десятков лет отдавались они поучению теснившегося вокруг них народного множества, жертвуя ему своим единственным сокровищем - уединением. Только необычайною силою духа, питаемого молитвою, и можно объяснить, как их хватало на эту изумительную деятельность. Кто испытал, по охоте или по должности, что значит проговорить три дня подряд с разношерстной толпой хотя бы только просителей по делам житейским, тот поймет, какая несокрушимая энергия и любовь к ближнему нужна была для того, чтобы провести так тридцать лет, как иные из оптинских старцев, да еще каждого понять и каждого наставить.

Таким образом, дело Паисия шло одновременно двумя путями: через личный пример и преемство и через распространение переведенных им святоотеческих писаний. Обе эти области нашли сочувствие в сердце И.В. Киреевского.

После смерти отца Филарета, скончавшегося в 1842 году на его руках, Иван Васильевич отдал себя в руководство оптинскому старцу Макарию. С этого времени начинается теснейшая связь его с Оптиной пустынью. Чтобы не прерывать рассказа об этой отныне важнейшей стороне его жизни и деятельности, мы несколько опередим рассказ хронологический.

Оптина пустынь находится под Козельском, в замечательно живописной лесистой местности на берегу Жиздры. Обитель эта, мало известная в течение трех веков существования, в начале XIX столетия быстро достигла цветущего состояния благодаря целому ряду усердных настоятелей. Первым из них был Авраамий, ученик строителя Пешношского (Московской губернии) монастыря Макария, находившегося в сношениях и переписке с отцом Паисием. Но особенно потрудился над устроением монастыря игумен Моисей. Славой же своею, широко распространившейся по русской земле, обитель обязана тем старцам, которые, живя в недалеком от нее скиту, в продолжение более чем полувека были наставниками и руководителями тысяч из самых разнообразных слоев общества - от безграмотного крестьянина до людей с самым широким и многосторонним образованием. Один из них, Лев Александрович Кавелин, впоследствии наместник Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Леонид, составил и издал подробную историю обители.

От Оптиной пустыни до Долбина - сорок верст. Иван Васильевич со времени женитьбы всегда почти проводил зиму в Москве, а лето в деревне, и потому сношения его с пустынью и с отцом Макарием были правильны и часты. Летом они видались, зимой переписывались. Дошедшие до нас письма отца Макария к Киреевскому и его жене касаются самых разнообразных предметов: тут и наставления по поводу разных мелких житейских дел, и соображения об издании творений Отцов Церкви.

Мы уже сказали, что деятельность Паисия и его многочисленных учеников носила характер двоякий: наставнический и просветительный. В первом отношении деятельность эта способствовала установлению теснейшей духовной связи между старцем и его учеником - будь то инок или мирянин - связь, через которую ученик, проникаясь духом наставника, старался достичь полного подчинения своей воли воле избранного им руководителя, этим путем победить в себе гордость и дать своим поступкам лучшее в христианском смысле направление. Такой подвиг смирения, нелегкий для всякого, особенно труден для человека с широким светским образованием. Двадцать лет шел по этому пути И.В. Киреевский и доказал, что на пути этом не только не сузился его умственный кругозор, а напротив, его мысль и слово получили новую, небывалую дотоле силу. В этом сказалась другая сторона обновленного монашества. Мы упомянули, что только часть переводов Паисия была напечатана при его жизни и вскоре после его смерти, остальное издавалось впоследствии, а многие другие писания древних Отцов Церкви были переведены и изданы Оптиной пустынью, которая сделалась средоточием этих трудов. В них-то и принял горячее участие Иван Васильевич. Изучив для этого вновь и основательно греческий язык, он и сам много переводил, и исправлял переведенное другими, и хлопотал по печатанию книг, и помогал этому делу своими денежными средствами. Но он не удовольствовался и этим. Усердное чтение и добросовестное изучение святоотеческих писаний открыло перед ним новый мир, дало ему то содержание для философии, которого он тщетно искал в системах Германии. Здесь он был уже не учеником только, но продолжателем дела Паисия, который, в смирении сердца трудясь над переводом книг на пользу и назидание монашества, быть может, и не предвидел всего широкого захвата начатого им дела. Житие Паисия издано также трудами Киреевского.

Всенародное выражение новых взглядов Ивана Васильевича относится ко времени позднейшему, и мы вернемся к нему в своем месте. Лишь перед самым концом пришлось ему приступить к изложению «новых начал для философии», но уже в 1848 году Хомяков писал ему:

Ты сказал нам:

«За волною

Ваших мысленных морей

Есть земля: над той землею

Блещет дивной красотою

Новой мысли эмпирей».

Распусти ж твой парус белый,

Лебединое крыло,

И стремися в те пределы,

Где тебе, наш путник смелый,

Солнце новое взошло;

И с богатством многоценным

Возвратившись снова к нам,

Дай покой душам смятенным,

Крепость волям утомленным,

Пищу алчущим сердцам!

Киреевский действительно мог дать эту пищу, ибо он на себе испытал это сердечное алкание. Поэтому-то совершившийся в нем переворот следует назвать не обращением неверующего, а скорее удовлетворением ищущего.

Рядом с изменением настроения религиозного совершалось в нем и изменение взглядов исторических. Надобно думать, что здесь вместе с Хомяковым и, вероятно, еще сильнее, чем он, действовал на И.В. Киреевского брат Петр Васильевич, с которым они постоянно и горячо спорили. Таким образом, если старец Филарет оживил в нем несознаваемую им самим веру, то Петру Васильевичу принадлежит честь научного переубеждения брата, которому он сам отдавал преимущество перед собой в силе ума и дарований, и это дело - одна из крупных заслуг этого скромного труженика. К нему - и вместе к нити нашего прерванного рассказа - возвращаемся мы теперь.

VI.

Весною 1835 года Авдотья Петровна с младшими детьми отправилась за границу лечиться, с ними поехал и Петр Васильевич. Перед отъездом он вышел в отставку - 1 мая, как сказано в данном ему из Архива аттестате, прослужив там более трех лет.

11 мая приехали они в Петербург, но здесь Петра Васильевича задержала проволочка с объявлением в газетах о его выезде, которое четыре лишних дня продержали в типографии, а без объявления выехать было нельзя. Поэтому Авдотья Петровна уехала раньше, а он должен был догнать ее уже в Карлсбаде. Петербургские друзья Ивана Васильевича - товарищи, Жуковский и Пушкин - приняли брата его так ласково, что Петр Васильевич был до глубины души тронут. Выше мы привели отзыв его о Титове по этому поводу. В письме от 31 мая он просит брата и жену его писать к нему чаще, прибавляя: «Ваши письма - камертон всего моего душевного строя, без которого фортепьяны расстраиваются и мучат диссонансами». Об Иване Васильевиче, который зажился в Москве, он прибавляет: «Ах, если бы тебе можно было поскорее в Долбино, чтобы освежиться и отдохнуть ото всей этой мелочной дряни, к которой ты никак не умеешь оравнодушиться».

Наконец 12 июня Петр Васильевич выехал из Петербурга морем и 18 был в Любеке.<...>

Авдотья Петровна ехала в Карлсбад через Дрезден, куда потом и вернулась на зиму. Догнав своих, Петр Васильевич остался с ними. К сожалению, не сохранилось его писем к брату за это время, а потому и нельзя ничего сказать о его занятиях за границей, где он пробыл год. По возвращении весной 1836 г. в Россию ему пришлось приняться за хлопотливое и неприятное дело.

Семье предстоял раздел, нелегкий при сложности ее состава. Большая часть состояния принадлежала старшим братьям, отношения которых с вотчимом с некоторых пор изменились. Старшему из Елагиных, Василию Алексеевичу, было уже 18 лет, остальные были еще подростками и детьми.

Иван Васильевич не мог уехать из Москвы и поручил все дело брату. Трудно пришлось Петру Васильевичу <...>

Сестра Марья Васильевна приписывает в одном из писем: «Каков Петрик? Совсем деловой человек сделался». И действительно, ему удалось все уладить и все устроить. При этом он, кажется, почти не думал о себе, а только о брате и его семье. Поздравляя Ивана Васильевича с рождением дочери, он пишет 18 июля: «Слава Богу! Нам на судьбу грешно жаловаться: нам жить и действовать есть для кого, а если тяжелые узлы жизни и затемнили годы нашей молодости, то, может быть, и это благодеяние, потому что научило нас многому». Через полгода, спрашивая о здоровье племянника Васи, Петр Васильевич пишет: «Он мне сын не меньше твоего. Ты знаешь, что других детей, кроме твоих, я не хочу, и у меня не будет».

Наконец раздел был покончен. Иван Васильевич, как женатый, получил Долбино, а Петру Васильевичу досталась деревня Киреевская Слободка под Орлом. 22 января 1837 года он в первый раз приехал сюда в качестве хозяина, чтобы ввестись во владение, и 26-го пишет брату:

«Здесь у меня очень порядочная и просторная комната, в которой я завел диван, вольтеровские кресла, стол, шесть стульев и гитару; и вообще было бы очень комфортно, если бы не тараканы, которых я, однако, вымариваю. В хозяйство надеюсь вникнуть, хоть на первый случай очень трудно сообразить при совершенном недостатке прежних бумаг и счетов».

Пробыв в Слободке три недели и устроив по возможности свои будущие дела, Петр Васильевич вернулся в Петрищево, где жила Авдотья Петровна. Осенью он снова приехал в Слободку в новый, только что отстроенный дом. Здесь прожил он, с недолгими отлучками, девятнадцать лет, до самой смерти.

Местность, в которой пришлось поселиться Петру Васильевичу, лежит вблизи черты, отделяющий черноземную полосу от Полесья. Та же приблизительно граница разделяет старые великорусские сельбища от степей, заселенных сравнительно недавно после Смутного времени. По этой границе московские великие князья верстали поместьями служилых людей, потомки которых, вместе с немногими сохранившимися дворянскими родами, и поныне живут в однодворческих деревнях северных уездов Орловской губернии, нося старые служилые имена Писаревых, Алымовых, Юшковых.

В названиях здешних урочищ оживает многовековая история борьбы Руси с соседями: на востоке пограничную черту пересекает Муравский шлях, по которому шел путь из Москвы в Крым, на западе - Царев Брод, Расстригин Верх напоминают о походе первого Самозванца. Древний, доваряжский Мценск и другие города земли непокорных вятичей, «сквозе» которых едва проехал сам отважный Мономах с дружиной, наконец, под Карачевым, напоминающим своим именем Карачарово, родину Ильи Муромца, - урочище Девять Дубов и близ него Соловьев перевоз - таковы предания этого края, уходящие в седую древность...

Ближайшие окрестности сельца Киреевской Слободки скромнее воспоминаниями. Здесь уже сплошной чернозем и старина, не превышающая трех веков, здесь рукой подать до Орла - города нового, не прославленного ничем в старых летописях, зато здесь - уголок, как нарочно созданный для уединения... Киреевская Слободка лежит на речке Сухой Орлице в трех верстах от впадения ее в Орлик. На левом ее берегу, по южному склону, стоит небольшой деревянный дом, со всех сторон укрытый густой теныо деревьев. К востоку, в сторону города, сначала вниз по реке, потом по впадающему в нее лесистому логу тянется грань до большой Наугорской дороги - идущей на реку Угру, или на угорье, или на Угры - кто знает? Вверх по речке, к западу, в двух верстах - село Дмитровское-Истомино, с небольшою, при переселении Петра Васильевича, деревянною церковью[iv]... Таковы окрестности, не поражающие взора широкими видами, но полные прелести настоящей черноземной русской деревни...

И Петр Васильевич всей душой полюбил свою Слободку. С первых же лет своей одинокой деревенской жизни принялся он за разведение сада и леса. И теперь еще приносят плод его яблони, и мелькают в березовых перелесках с любовью посаженные им купы елок, вблизи дома еще качает длинными ветвями один из двух выращенных им грецких орехов - другой уже отжил свой век, и цветут его любимые персидские сирени... Но не одному саду посвящал свои заботы внимательный хозяин. Сохранилась небольшая его записочка, на которой отмечен счет всех растущих в имении деревьев, дубов и берез - более двадцати тысяч - с подробным указанием, в каком логу сколько чего растет. А о хозяйственной порядливости Петра Васильевича говорят приходно-расходные книги, которые он сам вел до копейки и до пуда хлеба в течение двадцати лет.

Но в те времена, еще более, чем теперь, вся сила и весь смысл хозяйства заключались не в счетоводстве и не в полеводстве, а в живой связи с крестьянином, в умении разумно пользоваться его трудом и в искреннем желании отдавать свой труд на пользу ему. И тогда, как и теперь, немногие понимали эту задачу во всей ее широте, в числе этих немногих был Петр Васильевич Киреевский. Близкий к народу с детства, он знал его, любил и привык входить в мелкие нужды крестьян.

Еще раньше, устраивая раздел, он пишет брату подробно о многих дворовых, заботясь о том, чтобы кого-нибудь не обидеть. Теперь, непосредственно распоряжаясь судьбой крестьян, он еще более вглядывался в их быт. Задолго до освобождения он уже совершенно просто говорил: «Сколько государь скажет отдать им земли моей, столько и отдам». В страшный 1840 год он роздал все, что у него было в амбарах - не только своим, но и чужим...

Знание русского народа и любовь к его изучению определили две важнейшие специальности научных занятий Петра Васильевича: историю и народную словесность. Исторические его работы были очень своеобразны. Всю жизнь возился он с летописями, со всевозможными грамотами и актами, читая, сличая, делая выписки, и написал, и то случайно, всего одну небольшую историческую статью.

Трудно даже сказать, имел ли он в виду писать русскую историю. Сам он считал себя малоспособным к письменному изложению своих мыслей и на приглашение участвовать в «Московском сборнике» писал Кошелеву:

«Несмотря на все мое желание писать как можно больше и скорее, до сих пор, кажется, как будто сама природа привязала к моему перу камень, и это, поверьте, совсем не от смирения и не от излишней совестливости, а частью же и от самого свойства моих занятий, то есть раскапывания старины, при котором нельзя ни шагу двинуться без тысячи справок и поверок и без ежеминутной борьбы с целой фалангой предшественников, изувечивших и загрязнивших ее донельзя. Естественно, что такого рода занятие не даст литературного навыка».

Таково приблизительно было мнение о нем и Хомякова, писавшего к тому же Кошелеву незадолго до смерти Петра Васильевича: «Грустно будет, если он умрет, хотя собственно плодов от его письменной деятельности ждать нельзя, но он имеет на свой округ замечательное влияние. Чудная и чистая душа».

Тот же Хомяков (или Языков) прозвал его «великим печальником Древней Руси», а Погодин мечтал поделить с ним разработку русской истории. Воздействие Петра Васильевича на друзей и прежде всего на старшего брата, о котором мы уже говорили, несомненно; для себя же выработал он ясный и цельный взгляд, руководивший им в главном деле его жизни - собирании былин и песен. Этот огромный труд начат был в 1831 году и продолжался до последних дней жизни Киреевского.

Сначала Петр Васильевич собирал песни сам, разъезжая по России и ходя по деревням, потом получал их отовсюду, не щадя хлопот и денег. Двумя главными его помощниками были Павел Иванович Якушкин и Михаил Александрович Стахович. Каждую песню Петр Васильевич сличал во всех имеющихся у него разноречиях, старательно обдумывая каждый стих и выбирая тот, который ему казался достовернее и древнее. К изданию этого сборника, сделанному уже после его смерти, мы вернемся ниже.

Ни на чем так не отпечатлелся характер Петра Васильевича, как на его библиотеке, которую он старательно собирал в течение всей жизни. Это огромное количество книг, более всего исторических, тщательно подобранных, заботливо переплетенных, с надписью почти на каждой его бисерным почерком «П. Киреевский», со множеством вложенных в них листочков, исписанных замечаниями (и нигде не исписанных по полям), - все это свидетельствует о щепетильной точности, о любви к порядку и изяществу, о неимоверной усидчивости и трудолюбии.

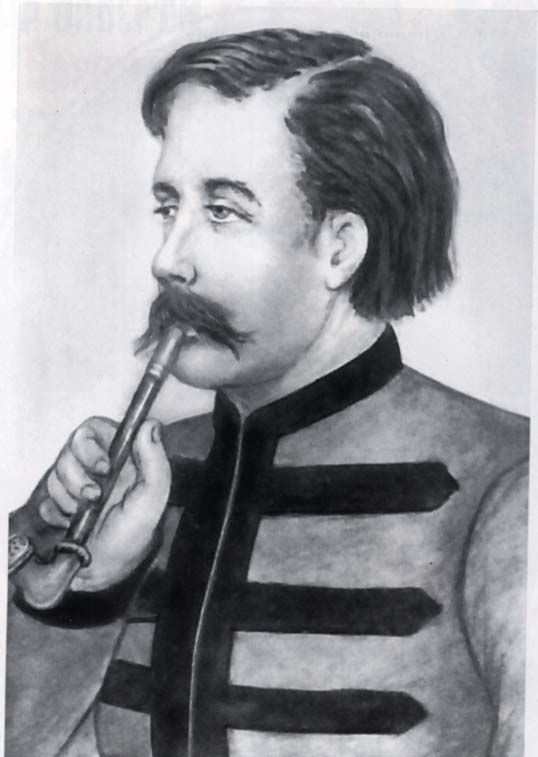

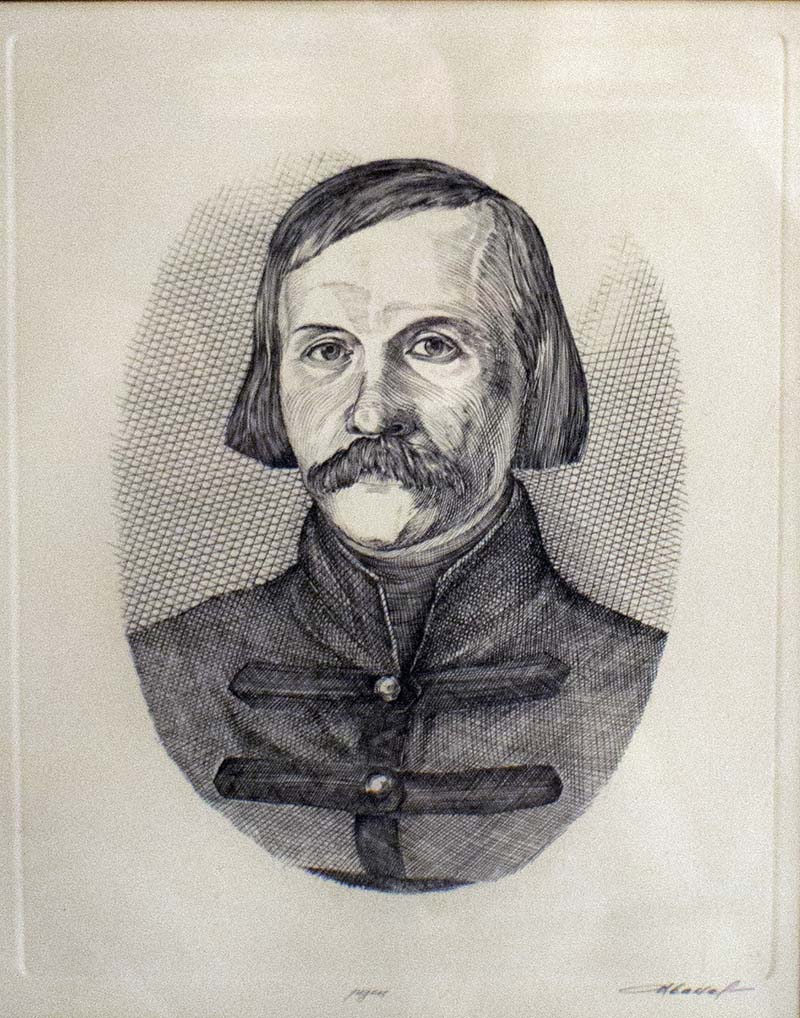

С внешней стороны Петр Васильевич был простой помещик - с усами, в венгерке, с трубкой в зубах и с неотступно следовавшим за ним всюду водолазом Кипером, которого крестьяне называли «ктитором». Он любил охоту, и к нему часто приезжали московские друзья поохотиться. Надобно было поговорить с ним, чтобы угадать ту громаду знаний, которая скрывалась за этой обыденной внешностью. Петр Васильевич говорил и писал на семи языках, а если считать славянские наречия, то в библиотеке его заключается шестнадцать языков...

Кроме поездки в 1838 году за границу с больным Языковым, за которым он ходил, как самая преданная нянька[v], Петр Васильевич большую часть года жил в Слободке, приезжая только ненадолго зимой в Москву.

VII.

Дом Авдотьи Петровны Елагиной у Красных ворот в продолжение нескольких десятков лет был одним из умственных центров Москвы и, быть может, самым значительным по числу и разнообразию посетителей, по совокупности умов и талантов. До обособления двух сторон - славянофильской и западнической - и некоторое время после него здесь можно было видеть всех наиболее выдающихся представителей обоих направлений. Хомяков и Киреевские, Аксаков и Самарин встречались здесь с Герценом и Грановским, Гоголь и Языков - со стариком Чаадаевым. Около них теснилась многообещающая молодежь - Валуев, Стахович, Попов, Елагины.

Если бы начать выписывать все имена, промелькнувшие за тридцать лет в елагинской гостиной, то пришлось бы назвать все, что было в Москве даровитого и просвещенного - весь цвет поэзии и науки. В этом - незабвенная заслуга Авдотьи Петровны, умевшей собрать этот блестящий круг[vi].

Время движется своим неудержимым ходом: умирают люди, бледнеют воспоминания. Немногие страницы, написанные живым пером очевидца, сохраняют нам очерки и краски минувшего. Рассказы о елагинских вечерах разбросаны в записках современников, а один из них сохранил нам и облики ее гостей. В числе их бывал талантливый портретист Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонов. В его рисунках, составляющих так называемый «Елагинский альбом», оживают перед нами этот достопамятный век, эти достопамятные люди.

Вот один из этих рисунков, на котором изображены почти все славянофилы и кое-кто из близких к ним по убеждениям людей[vii]. В просторной комнате, у круглого стола, перед диваном сидит Хомяков - еще молодой и бритый - и, наклонившись, что-то читает вслух. Влево от него спокойный и сосредоточенный Иван Васильевич Киреевский слушает, положив руку на стол. Еще дальше виден затылок Павлова и характерный профиль Валуева. У самого края слева, отделенный перегородкой дивана, полный Д.Н. Свербеев, в жабо и в очках, засунув руки в карманы, тоже внимательно слушает, сочувствуя, но, очевидно, не вполне соглашаясь. Вправо от Хомякова - старик А.А. Елагин, с трубкой, в большом кресле, К.С. Аксаков с поднятым кулаком и несколько закинутой головой, Шевырев в беседе с молодым Елагиным; А.Н. Попов - с видом некоторой нерешительности и рядом с ним, у правого края, Петр Васильевич Киреевский - спокойно набивающий трубку, и около него огромный бульдог Болвашка. Картинка эта, как большинство мамоновских рисунков, немного карикатурна, но чрезвычайно выразительна и живописна.

Мы видели, как совершилась перемена во взглядах Ивана Васильевича Киреевского и как он через то окончательно сошелся со своим братом и с Хомяковым. Появление К.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина и последовавшее за тем отделение их от западников около 1840 года может считаться началом закрепления направления московского православно-славянского, или славянофильского.

Различие во взглядах, коренное и непримиримое, повело к спорам - не к тем плодотворным спорам людей, расходящихся в частностях при согласии основных начал, которые только укрепляют единомыслие, а к спорам безнадежным и раздраженным, все более отдаляющим совопросников друг от друга и не кончающимся враждой только тогда, когда спорящие - очень хорошие люди. Так это было: большинство славянофилов и западников, переживая одни других, поминали своих противников добрым словом, но при жизни раздражение было велико...

Замечательно, что из всех славянофилов Киреевские, и особенно Иван Васильевич, пользовались сравнительным сочувствием западников. Долговременная ли принадлежность Ивана Васильевича к западным воззрениям до присоединения его к взглядам Хомякова и брата, мягкость ли и какое-то врожденное рыцарство его характера, некоторая ли отрешенность его ото всего житейского были тому причиной, но только большинство западников готовы были иногда думать, что он славянофил по недоразумению, и как будто жалели его за это. «Я желал бы вас нынче у себя видеть, любезный Иван Васильевич, - пишет ему Чаадаев, - чтобы с вами прочесть речи Пиля и Росселя в парламенте, но так как вы, вероятно, ко мне не будете, то я посылаю вам лист Дебатов с этим западным коммеражем. Не знаю почему, мне что-то очень хочется, чтобы вы прочли. Может статься, вы спокойно заметите, что в этом явлении европейской образованности находится одностороннего, и передадите впечатление ваше без ненависти и пристрастия». «Я от всей души уважаю Киреевских, - пишет Грановский, - несмотря на совершенную противоположность наших убеждений. В них так много святости, прямоты, веры, как я еще не видал ни в ком».

И это тот же Грановский, который за два дня до смерти писал о всех вообще славянофилах: «Эти люди противны мне, как гробы». Грановский, как специалист- историк, в своих отзывах о славянофилах подчеркивает, главным образом, исторические их воззрения, яснее и глубже ставит вопрос Герцен, говоря без вражды, но с грустным сожалением об И. В. Киреевском: «Между им и нами была церковная стена».

Отрицательно относился к славянофилам и университет с попечителем графом Строгановым во главе. Не говоря об отдельных, весьма личных исключениях, Московский университет в целом, как выразитель известного общего мнения, со времени разделения двух направлений определенно стал на сторону западников и стоит на ней и до сих пор. Мы только указываем на этот факт по отношению к судьбе старого славянофильства, о значении его в истории развития самого университета здесь говорить не место, хотя в нем несомненно заключается объяснение многих черт этого развития. В частности, Ивану Васильевичу не удалось получить профессуры по философии, о которой он одно время мечтал, но, конечно, с внешней стороны отказ был вполне основателен, так как Киреевский не имел ученой степени. Единственной связью его с Министерством народного просвещения была должность почетного смотрителя Белевского уездного училища, которую он исполнял очень старательно, вникая в преподавание и успехи учеников. Он подал попечителю учебного округа две записки: в 1840 году «О направлении и методах первоначального образования народа» и в 1854 году «О преподавании славянского языка совместно с русским».

В 1844 году Ивану Васильевичу неожиданно представилась возможность принять издание «Москвитянина», от которого отказывался Погодин. Киреевский решился на это, хотя официального позволения на свое имя и не получил. Он издал три книжки 1845 года, но, чувствуя себя связанным в этом деле, не имел сил продолжать издание и летом 1845 года уехал в деревню, где прожил до осени 1846 года. За это время он потерял дочь и схоронил многих друзей, в том числе Валуева и Языкова. Трогательны его письма к матери по поводу смерти последнего: сдерживая собственное горе, он думает только о том, как облегчить этот удар для своих близких.

Прежде чем перейти к трудам последних лет жизни Ивана Васильевича, взглянем на то, что было им написано за двадцать почти лет печатного молчания, включая сюда и короткое время издания «Москвитянина», то есть с 1832 по 1852 год.

Еще раньше статеек о Языкове и о русских писательницах, то есть еще во время издания «Европейца» и, кажется, для него, Киреевский начал писать роман «Две жизни», но остановился на второй главе. После этого в продолжение шести лет нам достоверно не известно ни одного его писанного труда. В это время, как мы знаем, совершался в нем перелом в старом воззрении и выработка нового. И вот от 1838 года мы имеем два небольших его произведения: в первом из них это новое воззрение выражено в художественной, во втором - в научной форме. Это - неоконченная повесть «Остров» и статья «В ответ А.С. Хомякову».

Замысел «Острова» был, по-видимому, широк, и нам остается пожалеть о том, что он не осуществился. В этой повести Киреевский задумал изобразить вступление в жизнь юноши, воспитанного в полном отчуждении от мира, в идеальной семейной обстановке. Юноша этот - Александр Палеолог, потомок греческих императоров - вырос на уединенном, известном лишь немногим острове св. Георгия. Он уезжает оттуда, влекомый жаждой узнать мир и жизнь, перед самой войной за освобождение Греции. В небольшом написанном начале этой повести любопытна не самая нить рассказа, дальнейшее направление которой не совсем ясно, любопытно то глубокое, теплое сочувствие с религиозной жизнью православного Востока, которым проникнут рассказ, и те немногие картины недавней истории, которые беглыми очерками мелькают среди бесхитростной передачи немногосложных событий повести. Впечатление живой веры в непоколебимость православия и ясности религиозно-философского взгляда на историю и жизнь, производимое чтением этих немногих страниц, очень сильно.

Зимой 1838 - 1839 года Иван Васильевич, живя в Москве, устраивал у себя еженедельные собрания, участники которых читали свои произведения, научные и литературные.

На одном из них Хомяков прочел свою статью «О старом и новом», написанную, как думают, нарочно с целью вызвать возражение со стороны И.В. Киреевского, еще не высказавшего до тех пор в связном изложении своих изменившихся воззрений. Если сравним статью Киреевского «В ответ Хомякову» с написанной им за семь лет статьею «Девятнадцатый век», то увидим его теперь на следующей ступени развития, но еще не дошедшим до полного выражения своих убеждений, быть может, даже и не вполне уяснившим их себе самому.

В руководящей статье «Европейца» заключается только неясный намек на существование самобытного начала русской образованности, теперь Киреевский утвердительно говорит, что начало это существует и что искать его следует в православии, но подробного развития этой мысли мы и здесь еще не находим, хотя все основные черты последующих построений автора намечены уже здесь. Поэтому статья эта имеет значение не столько сама по себе, сколько как отметка в ходе умственного развития мыслителя.

Прошло еще шесть лет. В изданных Иваном Васильевичем трех книжках «Москвитянина» напечатан был целый ряд его статей. Часть их - об издании сочинений Паскаля, о лекциях Шевырева, о сельском хозяйстве и большинство статей библиографических - суть лишь небольшие редакционные заметки. Изложение речи Шеллинга напоминает о заграничной поездке Ивана Васильевича, к пространному извлечению из автобиографии немецкого философа Стеффенса прибавлено несколько слов предисловия и послесловия.

В ряду всех этих статей выдается отзыв о повести Ф. Глинки «Лука да Марья», по поводу которой Киреевский высказывает в высшей степени верный взгляд на назначение и задачи книги для народного чтения. Он требует от этих книг серьезности, содержательности и предостерегает от распространения в народе произведений легких и ничтожных.

И теперь, через полвека, трудно сказать что-нибудь более веское и разумное, чем эти немногие строки, тогда же они должны были показаться чем-то неслыханным и вряд ли даже нашли сочувствие во многих читателях.

Но наибольшее значение изо всего помещенного Иваном Васильевичем в «Москвитянине» имеет его «Обозрение современного состояния литературы», состоящее из трех последовательных статей - по одной в каждой из трех изданных им книг журнала. Рассматривая это «Обозрение» в связи с указанной выше статьей в ответ Хомякову, мы видим в нем уже не вопрос, поставленный еще колеблющимся умом, и даже не краткий ответ на вопрос, а последовательный вывод целого ряда положений, в которых раскрывается взгляд и убеждение автора.

В первой статье, определив современное состояние умов и литературы в различных странах Европы, Киреевский приходит к убеждению, что «начало европейской образованности, развившееся во всей истории Запада, в наше время оказывается уже неудовлетворительным для высших требований просвещения» и что «современный характер европейского просвещения по своему историческому, философскому и жизненному смыслу совершенно однозначителен с характером той эпохи римско-греческой образованности, когда, развившись до противоречия самой себе, она по естественной необходимости должна была принять в себя другое, новое начало, хранившееся у других племен, не имевших до того времени всемирно-исторической значительности».

Во второй статье Киреевский опровергает два крайних мнения: одно, видящее исход из несовершенства русской образованности в полном восприятии Россией образованности западной, и другое - что России необходимо вернуться во всем к прошедшим формам своей старины. В противоположность им обоим он указывал на необходимость, пользуясь плодами образованности европейской, проницать ее новым смыслом, почерпнутым из начал древней русской образованности. Третья статья посвящена разбору текущих явлений русской словесности, или собственно русских журналов.

Таким образом в «Москвитянине» Киреевский уже довольно подробно выразил свой новый взгляд на задачи русского просвещения. Ему оставалось сделать еще один шаг, чтобы высказаться вполне. Через семь лет появилась его статья «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Но прежде чем говорить о ней, докончим немногосложный уже рассказ о последних годах жизни обоих братьев.

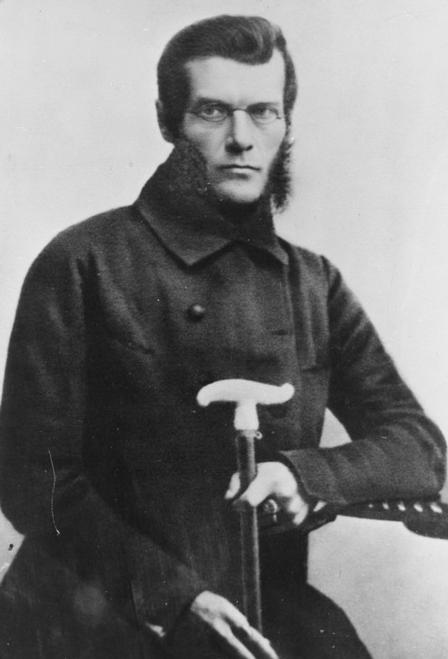

С тех пор как Иван Васильевич, отказавшись от издания «Москвитянина», прожил полтора года в деревне, он продолжал проводить там лето, приезжая на зимние месяцы в Москву. Приезды сюда Петра Васильевича были гораздо короче: он, с небольшими отлучками, жил почти безвыездно в Слободке. В начале пятидесятых годов здоровье его заметно пошатнулось, хотя он вел самый умеренный образ жизни, Иван же Васильевич, напротив, пользовался хорошим здоровьем, хотя и казался старше своих лет. Во внешности братьев было мало общего: Петр Васильевич носил усы и длинные волосы, Иван Васильевич брил бороду, оставляя бакенбарды, и носил очки. В лице его был оттенок грусти, происходивший, быть может, от привычки к постоянному самоуглублению, связанной с его философскими занятиями.

Мы уже заметили выше, что Иван Васильевич был в своих сочинениях по призванию деятелем общественным, и хотя вопросы житейские и практические мало занимали его, но и в занимающих его вопросах, как бы ни были они духовны и отвлеченны, он всегда имел в виду поучение ближних, воздействие на общественную мысль. Поэтому он писал не для того, чтобы излагать назревшие в его уме выводы, но и для того, чтобы его читали теперь же: изо всех старших славянофилов он по преимуществу, может быть, назван публицистом. Но время, в которое он жил, было в высшей степени неблагоприятно для публицистической деятельности, а писать, как Хомяков, не думая о том, когда будет напечатано написанное им, у него не было охоты.

Отсюда неразрывная связь появления его произведений с короткими промежутками, в которые он мог высказываться в печати. «Европеец» - «Москвитянин» - «Московский сборник» - «Русская беседа» - этими четырьмя приступами исчерпывается вся литературная деятельность Киреевского. После запрещения «Европейца» он (кроме нескольких страниц в ответ Хомякову) молчит до «Москвитянина», оставив последний журнал - молчит опять. Но появляется «Московский сборник» - и Иван Васильевич пишет и помещает в нем статью «О характере просвещения Европы...», замечательную по цельности и широте захвата мысли. Запрещают «Московский сборник» - Киреевский замолкает, по-видимому, окончательно, но в 1856 году нарождается «Русская беседа» - и во второй же книге ее мы видим его статью «О необходимости и возможности новых начал для философии». Это только начало задуманного им труда, долженствовавшего вместить сущность выработанного им религиозно-философского направления. Продолжению статьи суждено было остаться в отрывочных набросках...

Весной 1856 года Иван Васильевич поехал в Петербург к старшему сыну, кончавшему курс в лицее. Здесь, 10 июня, он захворал холерой. При нем, кроме сына, были верные друзья его, А.В. и граф Е.Е. Комаровский. Но их самоотверженный уход не мог спасти больного, и 12 июня его не стало...

Как гром из ясного неба поразила друзей смерть Киреевского. Чтобы дать понятие о произведенном ею впечатлении, приведем несколько слов из писем Хомякова к Попову и Кошелеву.

«Какой жестокий удар для нас всех, любезный Александр Николаевич, в смерти Ивана Васильевича! Какая невознаградимая потеря для нашей бедной науки! Его специальность была философия, которой другие отдают только короткие досуги, и эта специальность строилась у него так своеобразно, что мы могли надеяться видеть когда-нибудь у себя начало новой философской эры, которой позавидовали бы другие народы. Судьбы Божьи в отношении к нашему просвещению имеют какой-то характер особенной строгости: как будто бы в наказание за долгую нашу ложь падают удары на немногих, стремящихся возвратиться к истине, испытывая их терпение. Авось Бог же даст, что поле не опустеет и что новые будут возникать деятели, как ветви на священном дереве: uno avulso, non deficit alter[viii]. Но для друзей, для семьи (то есть матери и братьев) замены, конечно, нет. Вынесет ли слабое здоровье Авдотьи Петровны? Да и Петр Васильевич не очень-то надежен. Вот два года все хворает. На другой день после Петрова я хочу к ним съездить дня на два. И как Киреевский было славно пошел! Теперь у меня корректурные листы его статьи. Нужно об нем сказать несколько слов и указать на его значение и на путь, который он отчасти продолжил. Говорят, он вам рассказал весь план и содержание второй половины. Если так, пожалуйста, передайте мне, что вы помните, чтоб я на днях мог составить для «Русской беседы» нечто вроде примечания с объяснениями его мысли. Не откажитесь от этого доброго труда...»

«Я к тебе не писал, любезный Кошелев, после нашей общей потери. Какая тяжелая, какая неожиданная! Киреевский не только нам был дорогой друг: он был для «Беседы» (в этом я разумею не один печатный журнал) необходимым делателем. Его специальность не имеет другого представителя, да если бы и имела, то не найдется такого, который бы имел его особенные, свойственные только ему одному достоинства. Знаешь ли, когда мне сказали об его смерти (это сказано мне было при входе в дом, на возврате из Смоленской губернии), после первого потрясения мне тотчас же пришел в голову ты, его старейший друг. Как вынес ты этот удар? Он тем более должен был тебя поразить, что, судя по твоему письму к Самарину, ты как будто был особенно бодр и весел. Я долго не мог опомниться. Как-то вынесет Авдотья Петровна и бедный Петр Васильевич, который так давно хворает? Нынче в ночь я еду к ним: раньше не мог, потому что говел. Какая-то особенная судьба Ивана Васильевича Киреевского! То цензура и власть царская останавливали его, то теперь смерть, и всякий раз на половине труда».

Опасения друзей, к сожалению, оправдались: 25 октября скончался Петр Васильевич, пережив своего друга и брата лишь несколькими месяцами. В Оптиной пустыни покоится прах обоих...

Ближайшею заботою всех, кто дорожил духовным наследием Киреевских, было издание всего ими написанного. В 1860 году Общество любителей российской словесности приступило к печатанию собранных Петром Васильевичем песен, в следующем году А.И. Кошелев издал в двух томах сочинения Ивана Васильевича и при них краткий биографический очерк с выдержками из его писем. Некоторые небольшие статьи и заметки его остаются неизданными.

VIII.

Труды Киреевских - по крайней мере почти все писанные труды их - перед нами.

Песни, собранные Петром Васильевичем, изданы Обществом Любителей российской словесности в десяти выпусках. Из трех с лишком тысяч страниц этого издания большую часть составляют самые песни, то есть собственно песни былевые, остальную - замечания П.А. Бессонова, которому издание было поручено Обществом. Замечания эти местами разрастаются в обширные статьи, оценка которых не входит в число задач настоящего изложения. Трудно, почти невозможно сказать, насколько взгляды издателя и выводы его согласны со взглядами собирателя и с теми выводами, которые он сделал бы, если бы издавал собранные им песни сам. Мы знаем из приведенных выше слов самого Петра Васильевича, что он не признавал за собой способности к труду собственно литературному. Его многолетние исторические занятия доставили ему самому широкий и ясный взгляд на русскую историю, о глубине и самобытности которого мы можем судить по немногим отзывам его друзей и по его единственной небольшой статье «О древней русской истории», напечатанной в третьей книжке «Москвитянина» 1845 года, но для потомства тридцатилетние исторические труды его погибли.

Статья «О древней русской истории» есть собственно критика на статью Погодина «Параллель русской истории с историей западных европейских государств» - критика очень живая и острая. Киреевский цитатами из статьи Погодина доказывает противоречие во взглядах последнего. Положительная часть статьи посвящена доказательству того, что в древней до-варяжской Руси внутренняя связь сельских миров, городских общин, племен и, наконец, всей земли хотя и слабела по мере расширения указанных общественных границ, но все же несомненно существовала. Статья не кончена, и трудно сказать, каково было бы ее продолжение, но и из того, что написано и напечатано, видна обширная ученость автора, основательное знакомство его с историей всех славянских племен, с коими он сравнивает Русь, и тонкое понимание духа древности.

Весьма возможно, что если бы Петр Васильевич прожил дольше и сам издал свои песни (если бы собрался это сделать, что также не достоверно), - то никакого связного изложения его взгляда на них при сборнике бы не появилось. Поэтому почти нет смысла доискиваться до того, насколько П.А. Бессонов угадал мнения Киреевского; следует только при чтении помнить, что замечания издателя - нечто совсем особое, и не принимать их за мысли Киреевского. Ему лично принадлежит лишь предисловие к духовным стихам, в котором он рассказывает историю своего собрания, да небольшое вступление к песням былевым, или, как он называл их, - историческим. Достаточно прочесть это вступление, чтобы составить себе понятие о том, насколько Петр Васильевич владел предметом: на двух страницах мы встречаем несколько живых и своеобразных мыслей и приступаем к чтению песен с твердо и ясно установленным взглядом на русское былевое творчество.

Таким образом, главная заслуга П.В. Киреевского перед потомством состоит в том, что он собирал, разобрал и приготовил к изданию произведения русского былевого творчества в таком объеме и с таким вниманием, как никто до него. Все собиравшие после него - Рыбников, Гильфердинг и другие - шли по его следам. В частностях, быть может, труды их представляют шаг вперед против труда Киреевского, но ему принадлежит честь почина и полнота...

Весь характер собрания и все, что мы знаем о Петре Васильевиче, заставляет нас думать, что народное песнетворчество занимало его по отношению к духу, содержанию и тексту песен и что он не задавался целью отыскать самые законы древнего русского стиха, хотя, вероятно, чуял и, быть может, даже сознавал их[ix]. На то, что Петр Васильевич имел определенный взгляд на гармонизацию русских песен, есть неясный намек в одном из писем М.А. Стаховича к А.Н. Попову[x].

Другая заслуга Петра Васильевича - его воздействие на окружающих и прежде всего на брата - не подлежит оценке. Такое воздействие можно признавать или отвергать, но нельзя относиться к нему как к событию, как к книге. Не подлежит сомнению, что Петр Киреевский был одним из тех немногих людей, которых нравственная чистота, высота духовного строя, твердость убеждений и живая их самобытность бывают зиждительной силой лучших эпох и поколений, но тайна их силы умирает вместе с ними, а, таким образом, что живет после них - так неуловимо, что ускользает от определения и оценки. Такими людьми жив народ, они - исторические деятели не менее тех, чья деятельность заметна и видима. Мы благословляем их память, но не можем облечь рассказ о них в определенные формы.

Иное значение имеет деятельность Ивана Васильевича. Его дело закреплено, написано, напечатано, и судить о нем нам легче. Переходя к изложению сущности его учения, напомним, что главнейшим выражением его служат две статьи: «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» и «О необходимости и возможности новых начал для философии». Первая, наиболее цельная и законченная изо всего написанного Киреевским, вызвала статью Хомякова - «По поводу статьи Киреевского», это - отчасти пояснение, отчасти - возражение. Вторая, оставшаяся без продолжения, была дополнена Хомяковым «По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского».

Таким образом, Хомяков явился истолкователем учения Киреевского. Но уже самые заглавия, приданные им своим статьям - по поводу высказанного Киреевским, - указывают на то, что он даже и во второй статье имел в виду не столько передачу мыслей своего друга, сколько вообще разработку поставленных им вопросов. Поэтому нам кажется, что и на последнюю статью Хомякова следует смотреть как на самостоятельное рассуждение, вызванное чтением заметок Киреевского.

В книге о Хомякове составитель настоящего очерка пользовался обеими упомянутыми его статьями наравне с остальными сочинениями Алексея Степановича. Оставляя их на этот раз в стороне, постараемся только на основании слов самого Киреевского представить в сжатом виде таким образом, что им сказано самостоятельного и нового. Содержание статьи «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» очень точно определяется ее заглавием.<...>

Изложенная нами в значительной мере собственными словами Киреевского статья его естественно требовала продолжения - более точного изображения той христианской философии, которую он признавал за корень, а дальнейшее ее развитие - за ближайшую цель русского просвещения. Для этого нужно было прежде всего определить исходную точку западной философии, только указанную в первой статье, сопоставить с ней начало философии христианской и указать путь его развития. Через четыре года Киреевский приступил к этой задаче в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии», к изложению которой мы и переходим. <...>

Статья «О необходимости и возможности новых начал для философии» была помещена во второй книге «Русской беседы», разрешенной к печатанию 8 июня 1856 года, то есть за четыре дня до кончины Ивана Васильевича. Таким образом, статья эта явилась как бы его завещанием. В конце той же книги «Беседы» напечатан некролог его, написанный Хомяковым, к которому мы еще вернемся. В первой книге «Беседы» 1857 года напечатаны были отрывки, найденные в бумагах Киреевского и представляющие собой наброски для второй, положительной части его труда и статья по поводу их Хомякова. К сожалению, Иван Васильевич успел записать только свои мысли о содержании христианской философии.

«Любомудрие Св. Отцев, - читаем в одном из его отрывков, - представляет только зародыш этой будущей философии, которая требуется всей совокупностью современной русской образованности, - зародыш живой и ясный, но нуждающийся еще в развитии и не составляющий еще самой науки философии. Ибо философия не есть основное убеждение, но мысленное развитие того отношения, которое существует между этим основным убеждением и современной образованностью. Только из такого развития своего получает она силу сообщать свое направление всем другим наукам, будучи вместе их первым основанием и последним результатом. Думать же, что у нас уже есть философия готовая, заключающаяся в Св. Отцах, было бы крайне ошибочно. Философия наша должна еще создаться, и создаться, как я сказал, не одним человеком, но вырастать на виду сочувственным содействием общего единомыслия»[xi]. <...>

В другом отрывке мы находим определение веры:

«<...> Потому главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточение бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство, и таким образом восстановляется существенная личность человека в ее первозданной неделимости. Не форма мысли, предстоящей уму, производит в нем это сосредоточение сил, но из умственной цельности исходит тот смысл, который дает настоящее разумные мысли».

Еще далее читаем:

«Не для всех возможны, не для всех необходимы занятия богословские, не для всех доступно занятие любомудрием, не для всех возможно постоянное и особое упражнение в том внутреннем внимании, которое очищает и собирает ум к высшему единству, но для всякого возможно и необходимо связать направление своей жизни с своим коренным убеждением веры, согласить с ним главное занятие и каждое особое дело, чтоб всякое действие было выражением одного стремления, каждая мысль искала одного основания, каждый шаг вел к одной цели. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной машинкой, сердце - собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер, никакое действие не будет иметь нравственного характера, и человека собственно не будет. Ибо человек - это его вера.

Последние два отрывка дают нам возможность судить о том, чем была бы вторая часть статьи, если бы Киреевский успел ее написать. Оставь он нам, вместо двух томов сочинений, только эти небольшие заметки - и тогда велика была бы его заслуга...

IX.

Можно сказать, наверно, что смерть Ивана Васильевича Киреевского была встречена с единодушным чувством сожаления всеми русскими людьми, имевшими понятие о нем, без различия направлений. Вспомним отзывы о нем Грановского, умершего меньше чем за год до него, и пережившего его Герцена. Чтобы определить отношение к нему этих его литературных противников, мы не умеем подыскать более подходящего слова, как грустное удивление.

Эти люди, зная хорошо и универсальное образование Киреевского, и его исключительную искренность, не понимали, как мог он, уже в зрелом возрасте, сознательно обратиться к вере и к народности в науке. Хомякова, хотя и неосновательно, обвиняли в диалектической изворотливости, Аксаковых - в увлечении страсти, Самарина - в суровости политической программы, Киреевского ни в чем подобном обвинить нельзя. Его кротость обезоруживала всех, его прямодушие, сдержанность и сердечная теплота исключали всякую возможность подозрения в каком бы то ни было темном побуждении даже со стороны врагов - да у него их и не было. Оставалось предположить ослепление, увлечение мистицизмом - благо это неопределенное слово так легко поддается любому толкованию.

Итак, было признано, что церковное направление Киреевского было ослеплением, слабостью утомленного жизнью ума... Говоря это, мы не думаем порицать за такой взгляд людей противного направления: они не могли думать иначе, но взгляд этот служит, между прочим, к уяснению положительного значения Киреевского в истории развития русской мысли. Мнение об Иване Васильевиче людей одного с ним направления выразилось в словах о нем Хомякова, написавшего его некролог в «Русской беседе»[xii] <...>

Таково суждение человека, стоявшего во главе того умственного движения, к которому принадлежал Киреевский, - человека, бывшего и одним из ближайших его друзей. К словам этим, сказанным над свежей могилой, - теперь, через сорок с лишком лет, мы должны прибавить то, чего не мог сказать тогда Хомяков.

Дело Киреевского в науке всего ближе соприкасается с делом самого Хомякова. Наиболее сильные после них и младшие по годам представители славянофильского учения трудились в иных сферах мысли.

Будучи согласны в основных воззрениях, Киреевский и Хомяков должны были встречаться в решении и разработке отдельных вопросов. И действительно, в двух главных статьях Киреевского мы находим многое, представляющее, по-видимому, повторение мыслей Хомякова или наоборот. Но из этого совпадения, хотя не случайного, а обусловленного сходством и даже тождеством основных положений, не следует, что бы один из них заимствовал что-либо у другого. Хотя Хомяков оказал несомненное воздействие на изменение образа мыслей Киреевского, но знаем также, что самое это изменение не было полным переворотом, отречением от всех прежних убеждений, а подготовлялось постепенно. Вместе с тем религиозные убеждения Киреевского изменились не столько в силу умозрительной работы, сколько под непосредственным воздействием сильной личности подвижника-духовника, тогда как Хомяков вырос в православном образе мыслей. Поэтому, быть может, вера Хомякова была более спокойная, вера Киреевского - более восторженная.

Что касается до области занятий обоих, то круг изысканий Киреевского входит, как часть, в более широкий круг Хомякова, захватывавший собой, кроме богословских, историко-философских и художественных вопросов, еще собственно историю, лингвистику и множество других отраслей человеческого знания. Но зато нет сомнения, что только смерть не допустила Киреевского до самостоятельной и подробной разработки учения о вере как познавательной способности - учения, которое, конечно, мы находим и у Хомякова, но которому он не посвятил - быть может, впрочем, также лишь не успел посвятить - особого труда; ибо мы не знаем, каково было продолжение его последнего письма к Самарину.

Итак, первая попытка построения философии на христианских началах - вот важнейшая заслуга Киреевского.

Он не успел осуществить этой попытки, не успел создать новой философии, но почин принадлежит ему бесспорно и нераздельно.

Живя весь в вере философии, Киреевский мало принимал участия в волнениях дня и века. Будучи человеком редкой доброты и образцовым помещиком, он даже, к великому огорчению своего друга Кошелева, был равнодушен к начавшейся еще при его жизни подготовке освобождения крестьян, полагая, что все силы русских людей должны быть прежде всего направлены на разрешение вопросов веры и нравственности. На этом, быть может, отразилась его близость к созерцательному монашеству.

В самой этой близости - другая сторона исторического значения Киреевского. Все славянофилы по своей вере и сознательно православным убеждениям были людьми церковными, и недаром про Хомякова сказано, что он жил в Церкви, но ни один из них не был так тесно связан с лучшими представителями церковного клира и с самой живой и действенной его частью - просвещенным монашеством - как И.В. Киреевский. Своим многолетним единением с оптинскими старцами он показал на деле, что не один темный люд может искать духовного просвещения у этого древнего источника, что и много учившиеся люди напрасно думают - в лучшем случае, когда думают без вражды - снисходить до этой области, а что им приходится возвышаться до нее. В этом смысле если по многим важнейшим вопросам человеческого знания Иван Васильевич Киреевский останется для многих поколений русских людей добрым учителем, то самая жизнь его - поучительный урок.

[i] С 1810 г. архимандрит Арзамасского Спасского монастыря.

[ii] Приведенные подробности заимствованы из книги: «Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского», издание второе. Москва, 1847.

[iii] Иванову, которого не следует смешивать с Макарием Глухаревым, алтайским миссионером и переводчиком священного Писания, скончавшимся в Болхове в 1847 году.

[iv] Нынешняя каменная церковь Казанской Божией Матери и св. Димитрия Солунского заложена была в последние годы жизни Петра Васильевича и вероятно не без его щедрой помощи стараниями священника Федора Петровича Смирнова, недавно умершего протоиереем в Орле.

[v] Об этой поездке см. в статье В.И. Шенрока «Николай Михайлович Языков» - Вестник Европы. 1897. Декабрь.

[vi] Составитель настоящего очерка позволяет себе не повторять здесь характеристики славянофилов, сделанной им в книге «Алексей Степанович Хомяков, его жизнь и сочинения». Москва, 1897. (Первоначально в «Русском Архиве», 1896, книга 11).

[vii] Рисунок этот воспроизведен в «Русском Архиве», 1884, кн.4.

[viii] Если отломишь одну (ветвь), сразу появляется другая (лат.). - Сост.

[ix] Этот вопрос поднят был уже после него и, по отношению к стиху былевому, в значительной мере решен покойным П.Д. Голохвастовым.

[x] Русский архив, 1886, кн. 3, стр. 324.

[xi] Любопытно сопоставить с этими печатными словами Киреевского мнение, приписываемое ему Грановским: «Вся мудрость человеческая истощена в творениях св. Отцев греческой Церкви, писавших после отделения от Западной. Их только нужно изучать: дополнять нечего, все сказано» (Т.Н. Грановский, А. Станкевича, стр. 112). Так понимались и в таком виде распространялись мнения славянофилов их литературными противниками.

[xii] См. выше в наст. сб.

Источник