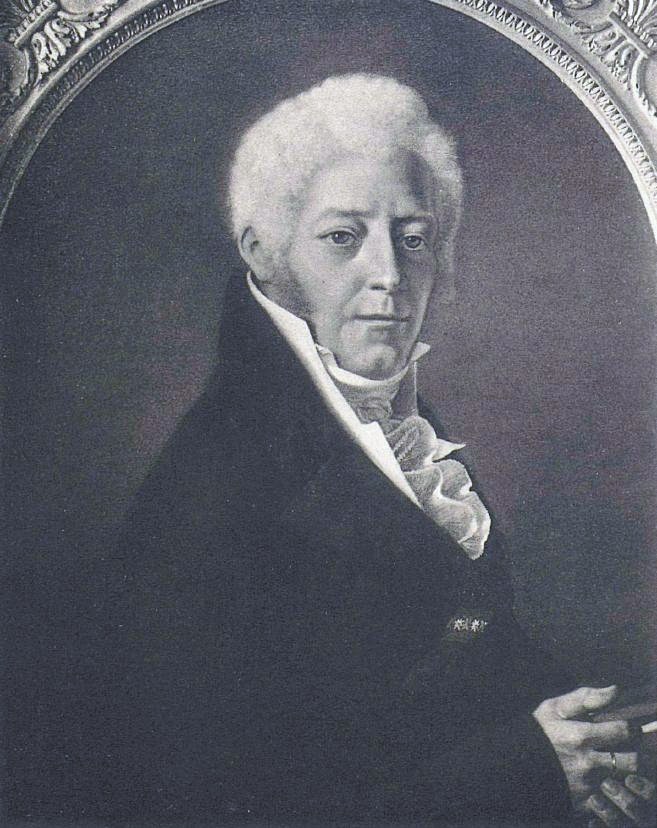

Белосельский-Белозерский Александр Михайлович, князь.

Опубл.: Пьеро Кацццола, "Русский Пьемонт" / Сост., научная ред., перевод: М.Г. Талалай, М.: Старая Басманная, 2013.

От редактора-составителя.

Бог знает, когда в Турине возникла легенда о призраке молодой княгини Варвары — сказались то ли ее ранняя смерть, то ли (и скорей всего) прекрасный надгробный монумент. Однако и поныне многие туринцы полагают, что прекрасная русская дама с вуалью — Донна Велата — каждой ночью методично обходит заброшенное кладбище Сан-Пьетро-ин-Винколи, где прежде стояла как изваяние. О самой скульптуре, как и о княгине, рассказывается ниже. Добавим, что долгое время она пребывала, подвергаясь агрессии вандалов, на старом кладбище, пока в 1975 г. ее не перенесли в музейное хранилище. Опустевшее место заполнилось легендой.

М.Т.

Дипломатическая деятельность в Турине князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского (1752-1809), чрезвычайного посланника и полномочного министра Российской империи при Савойском королевстве в 1792-1793 гг., пока еще не стала предметом специального исследования, несмотря на то, что его депеши в Петербург были давно изданы (сначала на русском в 1877 г., затем в переводе на французский в 1901 г., хотя ряд текстов изначально существовал на французском)[1]. Эти послания, сохраненные в семейном архиве, были переданы для публикации Елизаветой Эсперовной Трубецкой (урожденной Белосельской-Белозерской), внучкой дипломата[2].

Естественно, что незаурядная личность князя привлекала ученых. Эксперт по франко-русским отношениям славист А. Мазон посвятил ему специальную монографию[3]. В ней он пишет, в частности, и о депешах князя, что «вне сомнения, его депеши, посланные с 7 (18) апреля 1792 г. по 1 (12) марта 1793 г., – четкие, откровенные, с твердыми, иногда суровыми, но справедливыми суждениями, широким кругозором; они достойны полной публикации в России и во Франции ради выявления фигуры не только дипломата и государственного мужа, но и писателя, а также историка и моралиста»[4].

Патриарх итальянской русистики Этторе Ло Гатто, представив публике сведения о русских путешественниках в Италии, коснулся и фигуры Белосельского-Белозерского, сосредоточившись, впрочем (как и А. Мазон), более на литературной и философской работе князя, нежели на дипломатической[5].

Следует напомнить, что официальные отношения между двумя Дворами тогда только лишь учредились. Им предшествовал визит в столицу Сардинского королевства «графов Северных», т.е. великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны[6], посетивших короля Виктора-Амадея III и его семейство[7].

Первым чрезвычайным посланником в Турин стал князь Николай Борисович Юсупов (1750-1831)[8], человек высокой культуры, меценат, поклонник искусств и театра[9]. Однако его пребывание в савойской столице было недолгим – с 1787 по 1789 г., когда он был отозван в Россию ради блестящей государственной карьеры, а на его пост заступил преемник – князь Белосельский-Белозерский. Начальным же местом служения Белосельского являлся Дрезден, столица Саксонии: он был назначен туда посланником после смерти брата Андрея, занимавшего тот пост ранее[10].

Вот что писал в Турин относительно назначения нового посланника Екатерины II посол в России граф Заппата де Понши (Ponchy), в депеше к министру иностранных дел Джузеппе Перре д’Отвилю (Perret d’Hauteville) 22 декабря 1789 г.:

Четыре дня тому назад царица назначила князя Белосельского [Bielozelsky], сейчас пребывающего в Дрездене, чрезвычайным посланником в Турин. Он маленького роста, 35-ти лет. Согласно собранным мною сведениям, у него мягкий характер, он любитель наук и искусств, автор очерка о музыке. Имея собственное состояние, женился на Татищевой, которая участвует в его делах, и наследница 3 тыс. крестьян, дающих 15 тыс. рублей годового дохода. Любит роскошь, расточителен, из хорошей семьи – в родстве со Строгановыми и Салтыковыми, но немного желчен. Вот портрет, который имею честь представить на основе мне сообщенного. Добавлю, что из всех русских он представляется наименее диким[11].

Последнее замечание графа де Понши следует считать данью установившемуся «клише»: Белосельский-Белозерский, в самом деле, был человеком высокой культуры, о чем свидетельствуют как его позднейшие депеши из Турина, так и его признание современниками – он являлся членом Российской Академии, Академии художеств, почетным членом Петербургской Академии наук, членом Академии древностей в Касселе, Академии словесности в Нанси, Болонского института наук. В том же послании де Понши передавал «слух» о том, что князя выбрали вместо А.А. Безбородко, что якобы указывало на вновь усилившееся влияние на императрицу министра иностранных дел графа И.А. Остермана.

Есть прямые свидетельства о том, что и сама императрица оценила молодого князя, который быстро выдвинулся на литературном поприще[12]. К моменту назначения в Турин он уже являлся автором музыковедческой монографии «De la musique en Italie» [«О музыке в Италии»] (Гаага, 1778), ставшей плодом его визитов в разные «музыкальные» города Италии, куда он впервые приехал в 1774 г. (или 76?)[13] Известность получило поэтическое сочинение молодого князя: «Trois épîtres aux François, aux Anglois et aux Républicains de Saint-Marin» [«Три послания к Французам, к Англичанам и к республиканцам Сан-Марино»] (Кассель, 1782 или 84?; переиздание c дополнениями: Париж, 1789[14]). В 1790 г. в Дрездене вышло его главное философское произведение «Dianyologie ou Tableau philosophique de l’entendement» [«Дианиология, или философская схема познания»][15]. На нее откликнулся сам Кант[16]; в то время как поэтические опыты Белосельского-Белозерского заметили Вольтер, Руссо и другие светила европейской культуры.

В Турин молодой дипломат прибыл с некоторой задержкой, объяснив это императрице проблемами со здоровьем, хотя, возможно, от новой миссии его отвлекли и литературные дела: именно на рубеже 1780-90-х гг. выходят его основные трактаты. В итоге князь прибыл в Савойское королевство только в начале 1792 г., по пути задержавшись в Вене. Двухлетнюю лакуну в Турине, до приезда князя, покрывал поверенный в делах Петр Иванович Карпов.

К тому времени Александр Михайлович был уже отцом двух дочерей – Марии (1787-1857) и Зинаиды (1789-1862). Первенец, княжна Мария, вышла замуж за страстного коллекционера А.С. Власова и ничем особым себя позднее не проявила, в то время как княжна Зинаида, в замужестве княгиня Волконская, стала одной из самых известных меценаток XIX столетия, прожив большую часть в Риме, где держала знаменитый салон и покровительствовала многим литераторам и художникам, а также вела широкую благотворительность.

В Турине князь стал поджидать свою горячо любимую супругу – Варвару Яковлевну, урожденную Татищеву, которая приехала к нему только осенью (из Женевы, через перевал Монченизио).

В королевской столице он первоначально поселился при особняке португальского посла, стоявшего, по всей видимости, на т.н. Посольской улице, нынешней улице Боджино, близ По. Вне сомнения, у представителя империи имелась отличная возможность познакомиться с городом, а также с савойскими резиденциями в Монкальери, Риволи и Венаске. Позднее он выступает и в роли культурного посредника: известно, что в Турине он заказывал, издавал и распространял гравированные портреты известных российских деятелей: Петра I, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, митрополита Платона и др.

Уже в самом первом послании, от 7 (18) апреля[17] 1792 г., князь Александр передает ряд оригинальных суждений о савойском короле Викторе-Амадее III, которому его представил уже упомянутый пьемонтский министр граф д’Отвиль. Представительское письмо к королю – его копию посол приложил к депеше – было составлено в присутствующих моменту выражениях: говорилось об «укреплении старинных уз дружбы между двумя дворами» и о «самом искреннем уважении»[18].

Далее Белосельский-Белозерский описал обстановку Высочайшего приема, протекавшего «весьма сердечно». Беседа с королем шла более часа, и, обсудив разные темы, король и посланник обратились к самому трудному вопросу – к «французским делам». Русский князь, желая выяснить позицию Савойского двора, получил откровенные разъяснения:

Преступные интриги французов вызывают у меня чувство глубокой ненависти. Очевидно, что я в пасти у волка. <…> О, если бы Ваша Императрица царствовала поближе к нам! Вот уже два года, как я занимаюсь отражением ядовитых стрел их политики; каждый день мы задерживаем эмиссаров, сеющих деньги и зажигательные письма, чтобы взбунтовать народ и даже армию[19].

Король обрисовал также ситуацию, возникшую в Пьемонте в связи с прибытием из Франции многих политэмигрантов-роялистов.

В конфиденциальной беседе Виктора-Амадея III выражена квинтэссенция этого трудного момента для королевства. Следует признать, что его выражения и наблюдения такого рода почти не встречаются в дипломатическом обиходе той поры: очевидно, что монарх следовал тут чувству признательности к России и кабинету Екатерины II за политику дружбы и поддержки по отношению к Сардинскому государству. Что касается эмигрантов, среди которых было два зятя короля, граф Прованский и граф д’Артуа (женатых на дочерях Виктора-Амадея III – Марии-Жозефине и Марии-Терезе), они же будущие короли Франции Луи XVIII и Карл Х, то он выразил свое явное неодобрение действиями своих французских родственников, желавших втянуть Савойский двор в безрассудные прожекты – в частности, в военную экспедицию в Лион, который взбунтовался против парижского Конвента. С тоном доброго «отца семейства» он покритиковал и систему воспитания своих внуков:

Я вынудил д’Артуа признать, что так как у них во Франции верят в определенные права короны, то поэтому там ничему не научаются, будучи лишенными какого-либо уважения к религии, хорошему тону, законам государства. Согласно их льстецам, государство принадлежит королю и его семейству. Хотя в действительности это король принадлежит государству[20].

Молодой дипломат получил урок политической ответственности и сознания обязанностей монарха, который он, вне сомнения, не ожидал услышать, но скрупулезно записал и передал в Петербург. Дотошный характер послания показывает, с какой ревностью он стал трудиться на новом поприще в Турине, желая дать как можно больше сведений.

В серии бесед и встреч Белосельский обретал новую достоверную информацию и анализировал ее. Относительно савоярдов, разочаровавших их короля, когда после осеннего вторжения французов, они провозгласили «Аллоброгскую республику»[21], князь в послании от 17 (28) апреля 1792 г. писал, что французы «тайком делают ужасные вещи», и что в «Шамбери есть ряд людей, включая адвокатов, которые пишут о природном праве и вбили себе в голову эту химеру»; при этом «много эмиссаров нелегально пересекают гранитцы, сея ложь о том, что всё доброе якобы идет из Франции, однако можно полагаться на верность армии, которую король держит под ружьем, и на верность жителей графства Ниццы, которые ненавидят французов»[22].

Депеша продолжается сообщением о переговорах сардинского короля о ссудах с генуэзскими банкирами (безрезультатными) и с голландским резидентом, пообещавшим 8 миллионов лир взаймы, а также о найме швейцарских солдат, доведших контингент королевского войска до 50 тыс. человек. Еще информировал он, в депеше от 21 апреля (2 мая) 1792 г., и о якобинских эмиссарах из Франции, плетших интриги вокруг Пьемонта: так, в Геную прибыл некий Семонвиль, посланник Конвента, склонявший лигурийцев к союзу республиканского толка.

Также сообщалось, что французский министр Шарль-Франсуа Дюмурье интересовался, будет ли признан Савойским двором официальный характер миссии Семонвиля – в противном случае французский посланник Лаланд должен быть отозван обратно в Париж. Однако, если Турин находил достаточные основания для объявления Семонвиля «персоной нон грата», то Лаланд оставался на своем месте, ограничиваясь контактами с Семонвилем. Отсюда следует, что в тот момент парижское якобинское правительство еще не решилось окончательно «сжечь мосты» с Сардинским королевством.

В следующем донесении, от 24 апреля (5 мая) 1792 г., князь сообщал, что король решился действовать против якобинской Франции после того, как она решила официальным образом назначить радикального республиканца Семонвиля посланником в Турин. Король был также возмущен агрессивным объявлением войны «против короля Богемии», то есть против номинального императора Священной Римской империи, в ее последние годы[23].

Туринский двор был обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Генуэзской республики, и этому было посвящено послание от 1 (12 мая) 1792 г., где говорилось, что это государство, будучи безоружным, желало бы сохранить нейтралитет, однако пресловутый «Семонвиль, находясь в Генуе, плетет интриги, желая увлечь ее на сторону Франции»[24].

В другом послании, от 5 (16) мая 1792 г., возвращаясь к этой же теме, дипломат писал, что «Генуэзская республика более склонна к Франции, нежели к иным державам»; «в самом деле та оставляет им свободу порта, позволяя всю коммерцию», в то время как «Венский и Туринский дворы настаивают на ее вступлении в общую войну, с перерывом коммерции, закрытием портов при угрозе бомбардировки со стороны французов»; это значит, что «итальянские державы должны предпринять всё возможное, дабы предотвратить влияние Франции на Геную»[25].

Эти чаяния посланника никогда не воплотились в действительность – в первую очередь, из-за безразличия и инертности других итальянских государств (Венецианской республики, Папской области, Неаполитанского королевства), к которым настойчиво, но безрезультатно обращался Пьемонт с предложениями создания общей антифранцузской Лиги. Вместе с тем на бесславный исход 4-летней «Альпийской войны», которую вело до 1796 г. Сардинское королевство с помощью – часто неэффективной – Австрии, повлияли и интриги якобинцев, сумевших в итоге увлечь в свои сети генуэзское правительство.

22 мая (2 июня) 1792 г., в период нерешительности и колебаний Турина, Белосельский-Белозерский писал в Россию:

Несмотря на то, что король Сардинии желать поразить оружием фанатический и заразный дух французского народа, который уже давно желает нарушить мир в его королевстве, он явным образом ждет увидеть, с какой стороны образуется первый успех текущей войны, с тем, чтобы принять решение. До сего момента он предпримет все уловки, все дипломатические формальности, дабы оправдать свою нейтральность и скрыть скромность своих средств – ведь благоразумие есть сила слабых[26].

Лучшего резюме о ситуации в Пьемонте правительство России получить не могло. В целом же две страны, несмотря на большое расстояние, связывала тогда взаимная симпатия и доверие.

Князь выражал и свое личное отношение к «феномену якобинства» – «сумасшедшей борзости французского народа», согласно его словам, размышляя о причинах, приведших к такому прискорбному положению вещей. Он пишет из Турина 2 (13) июня 1792 г.:

Якобинское скопище сильнее час от часу становится и издевается самым язвительным образом слабости Людовика XVI. <…> Надобно ожидать крайних изуверств против короля, а наипаче королевы. В самом деле, когда чернь однажды напала на обманчивое начало, то уж и должно выводить оттуда все последствия, рождающиеся от неукротимых страстей и поползновенности. Такие поступки натурально плодятся от системы ее независимого господства, так как из отвлеченного метафизического равенства людей, признанного политическим правилом[27].

Белосельский-Белозерский сожалеет, что публичное безумие представлено как итог «дивно-утонченной философии», хотя в действительности, это есть «атеизм, материализм и олигархия, прикрытые личиною красноглагольствия сумасшедших»[28].

Князь полагал, что при принятии «метафизического равенства» граждане готовы встать на защиту политической системы под лозунгом «свободы», однако с народами, ее не принимающими, обращаются как с рабами и воюют с ними, что укоренено в самой их идеологии:

Каждый француз, ранее или позднее, станет якобинцем. Пусть согласно мерам, принятым в Вене, якобинцев изгонят из Парижа, да и изо всей Франции, их дух, уже укоренившийся в стране, возродится у новых адептов; пока есть причина, будет и действие[29].

Революционная ярость взорвалась во время набега на Тюильри 20 июня, о котором посланник узнал явно из разных источников, так как не раз об этом упоминал. В донесении от 23 июня ст. ст. (4 июля) 1792 г., к примеру, он пересказывал о достоинстве, с которым держался французский король при нападении санкюлотов:

Он отнюдь не испугался, а взяв руку одного из них, положил себе на сердце и сказал: «Видишь, как оно бьется? Тому, у кого совесть чиста, как у меня, нечего боятся». Когда же его заставили надеть фригийский колпак, он сказал: «Карл V заставлял меня надеть круглую шляпу» и воскликнул: «Да здравствует нация!»[30].

Вернемся, однако, к Пьемонту и проследим за беседами сардинского короля и российского посланника. В письме от 14 (25) августа, когда уже подтвердились известия о кровавых событиях в Париже 10 августа, когда чернь взяла Тюильрийский дворец, и о заключении Людовика XVI и его семьи в Тампле, князь рассказывал о частной аудиенции, данной савойским монархом. В ней тот, поблагодарив русскую царицу за поддержку, разъяснил, что в настоящий момент чувствует себя «изолированным», «без достаточных сил»:

Протяженность моих границ от Женевы до Ниццы огромна. <…> Савойя и графство Ниццы – это открытые страны. <…> К тому же и нас тоже множество голов попорчены идеями, засеянными французами. <…> Что касается моих войск, то они в приличном состоянии, я стараюсь делать для них всё возможное. Однако посланный мне австрийский корпус весьма слаб. <…> Я постоянно ожидаю новостей о какой-либо важной победе герцога Бруншвейгского, и в этом ожидании подобен пауку, висящему на нитке своей паутины[31].

Неожиданное – для монарха – сравнение самого себя с пауком, вероятно, произвело тягостное впечатление на посланника. Обращаясь к императрице, непосредственно к которой адресовалось послание, Белосельский-Белозерский дает Ее Величеству «самостоятельно сделать выводы».

Проходит примерно месяц, и в следующей депеше от 25 сентября (6 октября) 1792 г., после вторжения Франции в регион Ниццы и Савойю, мы слышим отголоски унижения короля, пусть пока еще не потерявшего самообладания. Одновременно Туринский двор объявил о 3-недельном трауре по поводу ужасной гибели Марии-Терезы-Луизы де Савойя-Кариньян, принцессы де Ламбаль[32].

Во время аудиенции с посланниками разных стран Виктор-Амадей, вернувшись со своей летней резиденции «Вилла королевы» (Villa della Regina), заявил, что его «войска не смогут выдержать атаки и должны ретироваться каким-то иным образом», что «средства иссякают, однако, к счастью, он не видит необходимость повышать налоги», и что он ждет действий союзных держав согласно принятым договорным обязательствам[33], и что «да, в Турине есть злой народ, но есть и добрые граждане, а в Пьемонте – воинственные крестьяне», верные своему законному королю и ненавидящие французов[34].

Перед нами – трогательный «портрет с натуры» короля Виктора-Амадея, подавленного недавней неудачей своих войск: сардинская армия была вынуждена отступить ради устройства заслонов в Альпах, на перевалах Мончензио, на Малом Сен-Бернаре, на приморских горах (отсюда весной 1793 г. началось контрнаступление, с переменным успехом). Эхо драматического отступления достигло Туринского двора, найдя свой отклик и в текстах российского дипломата.

Вслед за «портретом» короля Белосельский-Белозерский начинает создавать целую «галерею» видных персонажей королевства, как правительственного аппарата, так и армии. Он как будто дает Петербургу пищу для размышлений о причинах военно-политического кризиса в Пьемонте. Так, про министра д’Отвиля он пишет, что тот – человек образованный, необыкновенно работоспособный, но несмелый, мелкий и крайне нерешительный в важных делах. Сей врожденный дефект при нынешних обстоятельствах обращается почти в порок, происходящий преимущественно от отсутствия общения с высшим светом, от мелочности и боязни лишиться своей должности[35].

Вероятно, подобная оценка могла появиться у князя в результате определенного его сближения с пьемонтским министром. Это подтверждает и письмо от 23 июня (4 июля) 1792 г., где излагаются ответы д’Отвиля на «авансы» екатерининского кабинета, переданные через Белосельского, относительно общих мер по пресечению беспорядков, вызванных агрессивной французской политикой. Министр, в самом деле, упомянув о поддержке Вене, выставившей в поддержку Турину 10 тыс. солдат (Савойский двор просил вдвое больше), разъяснил общую ситуацию по обороне королевства – 12 тыс. солдат в Савойе, 6-7 тыс. в графстве Ниццы и остальные в гарнизонах на границе с Генуэзской республикой, и добавил, что «король превосходно отдает себе отчет, что сего недостаточно для защиты трех-четырех мест, где французы могут атаковать Савойю»[36]. По мнению министра, в случае войны Сардинское королевство будет разорено как вражескими набегами, так и революционными идеями. На предложение, высказанное посланником, по поводу превентивной войны, перенеся ее по другую сторону Альп, в первую очередь, в Лион и Гренобль, д’Отвиль ответил призывом к благоразумию, пояснив, что высокие Альпы, отделяющие Пьемонт от Савойи, покрыты снегом уже в конце сентября – начале октября, что практически не дает возможности двигаться войскам и их обозам; и это хорошо известно французам по опыту прошлых войн, когда им пришлось, просчитавшись во времени года, оставить в Альпах свои пушки[37].

Также и на настойчивое давление ради принятия решительных действий министр осторожно реагировал:

Даже малое движение войска в 10 тыс. австрийцев в сей момент будет интерпретировано во Франции как враждебное действие с нашей стороны, и французы тут смогут выступить с большой для себя пользой; нам следует быть очень сдержанными вплоть до благоприятного момента[38].

Таков выступающий из переписки с русским князем профиль савойского сановника, с его «светотенями». В итоге из-за чрезмерной осторожности д’Отвиля Сардинское королевство потеряло хороший шанс предотвратить грядущие драматические события.

Свидетельства Белосельского, сопоставленные с реконструкциями «Альпийской войны», сделанные серьезными историками Сардинского королевства, приобретают особую значимость[39]. Интересны наблюдения князя, высказанные о самом короле: он считал Виктор-Амадея III (письмо от 19/30/ сентября 1792 г.) персоной «с прекрасной душой», обладающей добротой, «даже вредной для короля», так как тот «не умеет наказывать виновных» и «позволяет себя в заблуждение относительно якобы героизма своих офицеров, учености и доблести своих генералов»[40].

В том же письме, не жалея своих «стрел», князь дает беглый портрет министра внутренних дел (с 1789 г.) Пьетро-Джузеппе Гранери, у которого находил более «наружности, нежели существа» и более «импровизаций, нежели идей»; у него наличествовал «ум, но ум подобный свету сломанного светильника»[41].

Посланник остро критикует министра войны Джованни-Баттиста Фонтана маркиза де Граванца, как «неспособного, нерешительного и склонного к лакейству и лжи»[42], а также старого губернатора Турина графа де Салмура, который «в прошлом», может, и был «добрым генералом», но в настоящее время «выжил из ума и сил»[43].

Не менее язвителен князь и по отношению к кардиналу-архиепископу Туринскому, которого он не называет (это был монсеньор Коста д’Ариньяно делла Тринитá). Он пишет о нем как о «заурядном» человеке, «иногда принимающем советы короля», но не ради их разумения, а ради «обессмысливания»[44].

Что касается членов Савойского Дома, то Белосельский отмечает принца Пьемонтского (будущего короля Карла-Эммануила IV) как человека «умного, способного давать благородные и полезные советы, но в присутствии короля делает это «редко»[45].

Герцог д’Аоста, по мнению посланника, имел влияние, в особенности в «военных делах», однако после событий в Савойе заметно к ним охладел; и «если солдаты кажутся достаточно хорошо обученными, то офицеры по большей части или слишком молоды, или безвольны, или невежды, а генералы в большинстве, или лучше сказать, все поголовно никуда не годны»[46].

Напротив, Белосельский высоко оценил достоинства народа, особенно монтаньяров (жителей гор): вовлеченные в военные события, они сохранили верность савойскому престолу и выказали отличные боевые способности. В частности, в регионе Ниццы они, используя приемы партизанской войны, нанесли якобинцам ряд смелых ударов – под Соспелем и Саордже.

В корреспонденциях посланника присутствуют описания драматического бегства из региона Ниццы, как местных жителей, так и французских эмигрантов, которые при приближении якобинской угрозы пытались уплыть или уйти пешком на территории Сардинского королевства ради политического приюта. Эти пассажи, не без пафоса, открывают нам Белосельского не только как наблюдательного хрониста, но и как отзывчивого человека, чуткого к страданиям беженцев и простых людей.

После сентябрьских погромов в Париже, о которых посланник неоднократно сообщал, в письме от 29 сентября (10 октября) 1792 г., он пишет о помощи, оказанной дочерями короля, графинями Прованской и д’Артуа, французским эмигрантам и священникам, не давшим присягу Конвенту. Также и папскому нунцию в Турине было поручено помочь беженцам из Авиньона, некогда папской территории, теперь оккупированной французами.

Эпистолярий Белосельского дает много сведений о савойской столице той поры. Он пишет и о культурной жизни (театры, карнавалы), и о торговле, понесшей ущерб от войны, уделяя, естественно, большое внимание событиям при Дворе: в послание от 16 (27) ноября 1792 г. он сообщает, к примеру, о приближавшихся родах у герцогини д’Аоста, поддержать которую прибыла ее мать эрцгерцогиня Австрийская. В числе «профилактических» антиреволюционных мер была отсрочка открытия Туринского университета: «Ученики, которые теперь на вакациях, оказали тому год назад дух своевольства очень для настоящего времени опасный», докладывал Белосельский.

На первом плане, однако – военные события. 30 октября (10 ноября) 1792 г. князь пишет о захвате французами Генуи, нейтрального города («есть одна тревожная новость»). Ясно, что Пьемонт тут же принял меры к обороне, в первую очередь, в соседних с Лигурией городах – в Тортоне и Алессандрии. Наступала грустная зима 1792 г.: в том же письме, где извещалось о прибавлении в Савойском Доме, внешне сдержано Белосельский рассказывал о поражениях сардинской армии и о том, что генералу Ладзари грозил военный трибунал за его «поведение в Савойе», а «генерала Пинто, ответственного за фортификации на реке Варо», лишили королевским декретом всех воинских знаков отличия[47].

Одновременно и в пьемонтской провинции стали прорастать горькие злаки бунта. 11 (22) декабря Белосельский сообщает о бунте жителей городке Кьери, «установивших было у себя республику»; пришлось послать для усмирения батальон морской пехоты, а также о бандитах, появившихся на дорогах и в селах – результат, по его мнению, «малодушия правительства и неподчинения подданных»[48]. Беспорядки случились в Казале и Асти, – сами по себе незначительные, они имели серьезные последствия для поставок хлеба, которым пытались воспрепятствовать местные жители. Извещая об этом, князь заключал, что там, где народ думает исключительно о своих интересах, а не о интересах общества, которому принадлежит, таковое общество распадается; правление заходит в тупик и рушится; можно сказать, что Пьемонт и сам Турин пожрала глухая война[49].

Миссия дипломата в Турине, сотрясаемом толчками от Французской революции, продолжалась недолго. Его пребывание тут было омрачено и потерей горячо любимой жены – в конце того же бурного 1792 года. Отбывая из Пьемонта, в последнем своем донесении от 1 (12) марта 1793 г. он подводил резюме военно-политической ситуации и состоянию королевской армии:

Продолжительное спокойствие и иллюзия прочного мира в Италии привели Пьемонт к полнейшему отсутствию заботы о нем, к его глубокому сну и к забвению военного дела, коим правительство, беспечное относительно своего конца и вообще причин своего существования, никак не занималось. Армия, пребывавшая в постоянном бездействии, так изнежилась, что была способна лишь на парады, без порядка, без силы, без дисциплины. При проверках выявлялось множество штабов, офицеров, полков и батальонов, но малое число настоящих солдат – по большей части знать и придворные, нежели воины. Нашелся ревностный человек маркиз Сильва, который указал на риск сего беспорядка и который согласно королевскому указу составил военный регламент: он, однако не дал никакого плода, так как не был применен[50].

Таким образом, согласно мнению посланника, не осталось ничего иного, как прибегнуть к помощи «короля Римлян» (roi des Romains) – подобным курьезным образом он именовал австрийского императора, «Священная Римская империя» которого доживала последние дни. Пьемонту был нужен опытный полководец – именно тогда в Турин прибыл австрийский генерал де Винц: его твердый характер помог справиться с многими препятствиями разного характера.

Последние сведения, представленные Белосельским в Петербург, касались сардинского войска, насчитывавшего тогда 36 тыс. пехотинцев, в том числе новый швейцарский полк Сан-Галло, а также 3804 кавалериста и персонал Главного штаба. К ним следовало прибавить и народное ополчение, защищавшее свои села и горы, и имевшее ряд преимуществ благодаря знанию родных мест. Посланник, прибавляя к этому числу 25 тыс. австрийцев, на пополнение которых надеялись в Турине, полагал, что Пьемонт не только сумеет достойно оборониться, но и предпринять наступление, к чему его подталкивали в предыдущем году – в первую очередь, эмигранты-роялисты с их вождем графом д’Артуа (позднее он вступил в так называемую «Армию принцев», во главе с принцем Конде, стоявшую на Рейне под Кобленцем). Он полагал также, что французам, которым надо было оборонять вновь занятые территории в Савойе и регионе Ниццы, не смогли бы выставить 60 тыс. солдат.

Белосельский составил также экскурс в топографию Пьемонта, обрисовав естественные затруднения на пути иноземных воинских контингентов; кроме того, в западной части королевства существовал ряд превосходных цитаделей, готовых к долгой осаде – взять их без должного войска и артиллерии представлялось труднейшей задачей. Князь даже предложил возможные пути контрнаступления – из Савойи или от Ниццы, при поддержке флота. В случае успеха «Армии принцев» на Рейне одновременные усилия Сардинского королевства могли бы принести решительную победу над французами-республиканцами.

Если в заключении сделать общую оценку донесений князя Александра Михайловича, то не может не впечатлить его тщательность и скрупулезность. Дипломат, с завидной опытностью, в течении года своей миссии собирал и анализировал обстоятельства самого разного уровня. Это драматические военные события и революционные беспорядки, раскаты грядущей междоусобицы, большие и малые события светской хроники, пересказанные под светом объективных и точных суждений. Галерея персонажей савойского двора вполне соответствует историческим данным, за исключением ряда передержек, вызванных «шоком» сентябрьского отступления королевских войск.

Весной 1793 г. дипломат неожиданно был отозван в Россию по распоряжению Екатерины[51].

От пребывания Белосельского в Турине осталась одна интересная достопримечательность, меланхолический свидетель постигшего его тут личного несчастья – смерти молодой жены Варвары Яковлевны (†25 ноября ст. ст. 1792 г.). Тогда он поставил для нее небольшой склеп на берегу реки По. Спустя десять лет, находясь уже в России, князь решил узнать судьбу дорогой гробницы. В тот момент Пьемонт уже перешел под власть Франции, и он решил обратиться к Наполеону, бывшему тогда первым консулом республики. Через посланника Франции в Петербурге Жозефа д’Эдувиля письмо попало к министру Талейрану. В сопроводительной записке д’Эдувиль сообщал:

Санкт-Петербург, 2-й дополнительный день Х года.

Гражданин министр! Имею честь донести до Вашего сведения письмо князя Белосельского [Bélosselsky], адресованное Первому Консулу. Князь Белосельский в 1792 г. был посланником России в Турине. Там он потерял свою первую супругу, и так как его религия была препятствием для погребения супруги на кладбище римо-католиков, король Сардинии подарил ему капеллу, построенную на берегу По, а князь устроил там кенотаф с поручением за ним ухода. Склеп капеллы он отвел для погребений греко-католиков. Он ходатайствует о возвращении ему этого монумента, и я прошу Вас показать его письмо Первому Консулу, если Вы сочтете это удобным и передать через генерала Журдена решение, принятое относительно просьбы князя Белосельского.

Салют и уважение.

Д’Эдувиль[52]

Наполеон, составляя ответ князю, решил придать ему форму некоего рескрипта, отлично понимая, что текст должен попасть в петербургское общество, и желая произвести там положительное впечатление:

Париж, конец Х года.

Князь Белозерский! Я прочитал Ваше письмо. Оно дышит чувствами благочестия и нежности, которые меня тронули.

Я дал приказ сообщить мне о состоянии монумента, о котором Вы ходатайствуете. Желал бы, чтобы он всё еще находился там, где был воздвигнут, и чтобы храм, который Вы посвятили Богу в память женщины, которая Вам всегда дорога, мог бы быть возвращен для задуманного использования. Честь, воздаваемая праху мертвых, нужна тем, кто продолжает жить в ожидании счастья нежной любви за пределами всяческого существования, а когда такое чувство освящено верою, я не знаю иного, что может быть предложено в качестве образца и одобрено всеми правлениями.

Бонапарт[53]

Неизвестно, впрочем, было ли исполнено повеление Наполеона. Позднее усыпальница княгини была упразднена, а ее останки вместе с надгробной статуей перенесены на кладбище Сан Пьетро ин Винколи («Апостола Петра в веригах»). Красивую аллегорическую статую Веры, в неоклассическом стиле, вдовец заказал у флорентийского скульптора Инноченцо Спинацци[54]. На могиле в медальоне была помещена эпитафия, составленная князем на французском:

О чувство, чувство! / Милая жизнь души / есть ли сердце, / что ты не тронула? / Есть ли несчастное создание, / которому ты никогда не дала / сладость проливать слезы. / И есть ли черствая душа, / которая перед сим монументом, / таким простым и благоговейным, / не проникнется меланхолией / и не простит щедро / несовершенства несчастного / мужа, его воздвигнувшего?

Эпитафия не сохранилась. Когда в конце XIX в. капеллу увидел один посетитель, он сумел прочитать лишь несколько слов.

Примечания

[1] Сардиния в эпоху первой Французской революции. Письма князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского Российского посланника при Сардинском дворе к вице-канцлеру графу Ивану Андреевичу Остерману // Русский архив, 1877. XV. Кн 2. С. 369-402; Кн. 3. С. 5-48. Франц. изд.: Un ambassadeur russe à Turin (1792-93). Dépêches de S.E. le prince Alexandre Bélosselsky de Bélozersk. Paris, 1901.

[2] Почти все письма князя написаны по-русски, в соответствии с указом Екатерины II от 3 декабря 1787 г. предписывавшего всем «природным» российским представителям за границей писать донесения на ее имя и в Коллегию иностранных дел, а также использовать в переписке между собой только русский язык, «исключая только тот случай, где существо дела, предстоящего к их донесению, взыскивать будет точного сохранения слов, употребленных при трактовании оного» (Турилова С.Л. Коллегия иностранных дел в XVIII веке. ??). – Прим. ред.

[3] Mazon A. Deux russes écrivains français. Paris, 1964. О миссии в Турине см. IV главу «Turin», p. 86-103.

[4] Там же. P. 92.

[5] Lo Gatto E. Russi in Italia. Dal secolo XVII ad oggi. Roma, 1971. P. 43-46.

Укажем последний труд: Артемьева Т.В., Златопольская А.А., Микешин М.И., Тоси А. А.М. Белосельский-Белозерский и его философское наследие. СПб.: Санкт-Петербургский центр истории идей, 2008 (как следует названия, основное внимание уделено философском творчеству князя). – Прим. ред.

[6] Путешествие по Западной Европе графа и графини «Северных», сопровождаемых небольшой свитой из 12 человек, проходило с 17 сентября 1781 по 20 ноября 1782 года по маршруту: из Петербурга через Польшу и Австрию до Вены, с длительным пребыванием в Италии и Франции, затем через Бельгию и Голландию в герцогство Вюртембергское, к тестям цесаревича. – Прим. ред.

[7] Виктор-Амедей III (1726-1796), король Сардинского королевства и герцог Савойский с 1773 г. В 1796 г., после военных успехов Бонапарта, был вынужден подписать Парижский договор, нанесший большой ущерб державе. – Прим. ред.

[8] Номинально первым посланником в Сардинское королевство в 1770 г. был назначен Алексей Васильевич Нарышкин (позднее известный литератор и государственный деятель), затем в 1782 г. – князь Дмитрий Алексеевич Голицын, выдающийся естествоиспытатель. Однако ни тот, ни другой до Турина не добрались.

[9] См. о нем и отдельную нашу статью: Cazzola P. Un principe diplomatico e collezionista d’arte: N.B. Jusùpov // Idem. L’Italia dei Russi tra Settecento e Novecento. Vol. 1: Nel Settecento dei Lumi e della diplomazia. Moncalieri: CIRVI, 2004. Р. 103-113.

[10] Одинаковые инициалы братьев-посланников приводили иногда к путанице, см.: Артемьева Т.В. и др. Указ. соч. С. 43.

[11] Archivio di Stato di Torino. Corte. Materie politiche relative all’estero. Lettere Ministri, Russia, 2. Fasc. 3, «Memoria dell’Inviato a S.A.».

[12] В книге Е.Г. Алексеевой «Зеленый альбом» говорится о том, что одно из ранних писем Белосельского-Белозерского из Италии попало в руки царицы, заявившей: «Вот письмо, прекрасно написанное и еще лучше придуманное. Если не использовать услуг автора, то где же искать людей. Я приказала принести список свободных мест за границей и назначу его к одному из иностранных дворов»; см. Алексеева Е.Г. «Зеленый альбом». Жизнь и деятельность князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского. Нью-Йорк, 1958. С. 31. «Зеленый альбом», собрание документов, касающихся А.М. Белосельского-Белозерского, а также его дочери Зинаиды, с автографами Екатерины II, великого князя Павла Петровича, Лагарпа, Мельхиора Гримма, митрополита Платона и др., находится в Houghton Library, Гарвардский университет, Кеймбридж, США (Beloselskii-Belozerskii Alexandr. Album 67M-169. MSRussian 47), будучи увезенным после революции 1917 г. потомками князя. Первые публикации из «Зеленого альбома» см.: Верещагин В.А. Московский Аполлон. Пг., 1916. – Прим. ред.

[13] В 1969 г. болонское издательство «Forni» выпустило репринт этой книги. См. о ней также Cazzola P. Coi Russi a Bologna: cinque secoli di viaggi, soggiorni, incontri, rapporti culturali e scientifici // Idem. L’Italia dei Russi tra Settecento e Novecento. Vol. 1… cit. P. 57.

[14] В парижском издании князь дает экскурс и в русскую историю, в частности довольно подробно говорит о дочери Ярослава Анне, супруге короля Генриха I. – Прим. ред.

[15] Перевод на русск. опубликован в: Гулыга А.В. А.М. Белосельский и его трактат «Дианиология» // Историко-философский ежегодник. 1988. М., 1988. С. 266-288. – Прим. ред.

[16] Из письма Канта: «Вашему сиятельству суждено было разработать то, над чем я трудился в течении ряда лет – метафизическое определение границ познавательных способностей человека, но только с другой, а именно, с антропологической стороны»; см. Гулыга А. Из забытого // Наука и жизнь. 1977. № 3. С.104.

[17] Дипломат всегда указывал обе даты – по-старому (российскому) и по-новому (европейскому) календарям, имевшим в XVIII в. разницу в 11 дней.

[18] Un ambassadeur russе… сit. P. 2; здесь и далее из этого источника – перевод с франц. яз.

[19] Un ambassadeur russe à Turin… cit. P. 2-3.

[20] Op. cit. P. 4.

[21] Аллоброги – кельтское племя, жившее на территории Савойи.

[22] Op. cit. P. 11.

[23] Op. cit. P. 15.

[24] Op. cit. P. 23.

[25] Op. cit. P. 25.

[26] Op. cit. P. 31.

[27] Op. cit. P. 37-38.

[28] Op. cit. P. 44.

[29] Там же.

[30] Op. cit. P. 49.

[31] Op. cit. P. 75.

[32] Дочь Луи-Виктора Савойского де Кариньян (ди Кариньяно), вышедшая замуж за члена французского королевского дома принца Луи де Ламбаля, подруга королевы Марии-Антуанетты, в августе 1792 г. была заключена в тюрьму Лафорс, а 3 сентября зверски убита; ее отрубленную голову, напудренную и накрашенную, пронесли на пике по Парижу для устрашения Марии-Антуанетты.

[33] 22 сентября 1792 г. король Сардинский подписал договор с Австрией.

[34] Op. cit. P. 113.

[35] Министр прослужил на своем посту до 1796 г., когда вышел в отставку; после включения Пьемонта в наполеоновскую империю, в 1806 г., был выслан из Турина во французскую глубинку как представитель «старого режима».

[36] Op. cit. P. 52.

[37] Ор. cit. P. 54.

[38] Там же.

[39] Это Анри-Жозеф Коста-де-Борегар [Costa de Beauregard], одно из главных действующих лиц «альпийской» войны 1792-1796 гг. против французов-республиканцев, и другой «очевидец-историк» маркиз Шарль-Франсуа Таон де Ревель [Thaon di Revel]. К ним следует добавить историков Пинелли и Карутти.

[40] Un ambassadeur russe… Р. 104.

[41] Op. cit. P. 105.

[42] Op. cit. P. 104.

[43] Там же.

[44] Op. cit. P. 105.

[45] Там же.

[46] Там же.

[47] Оp. cit. P. 144-145; в то время как генерала Пинто был сурово наказан, его начальник генерал де Куртен, имевший сильную протекцию при дворе, отделался легким взысканием.

[48] Op. cit. P. 146.

[49] Там же.

[50] Op. cit. P. 149.

[51] Причина подобной немилости неясна. В официальных кругах указывалось на якобы чересчур идиллические суждения о Французской революции, что вовсе не соответствует духу и букве опубликованных позднее посланий. Сам князь полагал, что всё было наоборот – императрице не понравился слишком тревожный характер его рассказа о европейских событиях, на которые она предпочитала закрывать глаза. Нельзя исключить, что отзывом представителя империи царица показывала свое неудовольствие ходом дел в Сардинском королевстве. На место Белосельского заступил Густав Оттонович Штакельберг. В 1797 г. Павел I, приближавший к себе «обиженных» матерью людей, призвал Белосельского в Сенат, но тот уклонился от государственной службы. – Прим. ред.

[52] Archives Ministère Affaires Etrangères, Paris. Russie, 141, foll. 233 et 234; перевод с франц. яз.

[53] Наполеон I и князь А.М. Белосельский-Белозерский // Русский архив, XXVI (1888). Кн. 1. С. 211-214; перевод с франц. яз.

[54] Innocenzo Spinazzi (1726-1798); придворный скульптор Великого герцога Тосканского Пьетро-Леопольдо, специализировался в мемориальном жанре, автор надгробий во флорентийской базилике Санта Кроче для Джованни Лами, Анджело Таванти, Никколó Макиавелли. В действительности, надгробие княгини является повторением его ранней работы, 1771 года – аллегории Веры под вуалью, исполненной для флорентийской базилики Санта Мария Маддалена дей Пацци. Подобные вуалированные статуи, особенно удачные у неаполитанской школы, получили широкое признание: возможно, что статую Веры во Флоренции князь увидел и оценил во время своих ранних путешествий по Италии. – Прим. ред.