ЛЕРМОНТОВ И ДЕКАБРИСТ М. А. НАЗИМОВ

Ленина Иванова

«Однажды мы завтракали у генерала Засса1, — писал Н. М. Сатин о своей первой встрече с декабристами в Ставрополе в 1837 г. — Завтрак уже кончился, и мы сидели за стаканом кахетинского в веселой, дружеской болтовне. Взошел адъютант и, подавши Зассу пакет, объявил, что привезли из Сибири шестерых разжалованных в солдаты. „Это декабристы! — сказал Засс. — Просите их сюда“. Через несколько минут в палатку вошли шесть человек средних лет, в полудорожных костюмах и несколько сконфуженные. Но Засс тотчас ободрил их; он принял их не как подчиненных, а как товарищей. Эти декабристы были: Нарышкин, Лорер, барон Розен, Лихарев и поэт князь Одоевский. Фамилию шестого теперь не помню...»2

Шестой декабрист, имя которого забыл Н. М. Сатин, был Михаил Александрович Назимов.

В июне 1837 г. группа ссыльных декабристов была переведена из Сибири в действующую армию на Кавказ. Они еще находились в пути, когда приказом от 28 июля 1837 г. были распределены по разным полкам. В. Н. Лихарев был назначен в Куринский пехотный полк, Н. И. Лорер — в Тенгинский, М. М. Нарышкин — в Навагинский, А. И. Одоевский — в Нижегородский драгунский, А. И. Черкасов и М. А. Назимов — в Кабардинский егерский полк. В Ставрополь декабристы прибыли в первой половине сентября.

Лермонтов, высланный из Петербурга на Кавказ за стихи на смерть Пушкина, приехал в Ставрополь в начале мая 1837 г.3

Нижегородский драгунский полк, к которому Лермонтов был прикомандирован, стоял в Грузии, в местечке Караагач. Но Лермонтов в дороге заболел, в полк не попал и провел все лето на водах в Пятигорске.

В Ставрополь Лермонтов приехал еще раз в первой половине сентября 1837 г., направляясь из Ольгинского укрепления к месту стоянки своего полка. В это время — через Н. М. Сатина и доктора Н. В. Майера — поэт познакомился с несколькими из ссыльных декабристов. С кем именно, сказать точно пока нельзя. Очевидно только, что среди них не было Лорера (с ним Лермонтов познакомился позднее, в 1840 г.). В бумагах поэта имена декабристов не упомянуты. И это естественно: упоминание о близости с тем или иным ссыльным могло навлечь на Лермонтова новые преследования.

Декабристы же — Н. И. Лорер и А. Е. Розен — вспоминают о Лермонтове в своих «Записках», но ни Лорер, ни Розен не были близки Лермонтову, и потому их суждения о нем не имеют большого значения.

Основным материалом, проливающим свет на взаимоотношения Лермонтова с декабристами, на содержание их бесед, на общность или различие их взглядов, являются немногочисленные, но весьма содержательные высказывания М. А. Назимова4. Назимов сошелся с Лермонтовым ближе других (разумеется, если не считать рано погибшего Одоевского, встреча с которым, как видно хотя бы из стихов «На смерть А. И. Одоевского», произвела на поэта неизгладимое впечатление).

В специальных исследованиях, выясняющих характер отношений Лермонтова и декабристов, высказывания Назимова не приводятся полностью: цитируется только то, что записал П. А. Висковатов, и при этом слова, приводимые Висковатовым, лишь регистрируются, а не осмысляются конкретно. Следствием такого уклонения от анализа мемуарного материала являются жалобы на «исключительную неполноту» наших сведений о связях Лермонтова с декабристами, а также ограничение этих связей лишь дружбой Лермонтова с А. И. Одоевским. Сущность отношений Лермонтова с декабристами на Кавказе исследователи пытаются обычно раскрыть на примере его знакомства с Н. И. Лорером и иллюстрируют записками Лорера5. Такое сужение декабристских связей Лермонтова вызвано прежде всего недооценкой высказываний Назимова. А между тем и к «Запискам» Лорера следовало бы отнестись критически, определив, прежде всего, конкретный общественно-литературный фон тридцатых-сороковых годов. Без этого невозможно уяснить характер разногласий между Лермонтовым и ссыльными декабристами.

Лермонтов познакомился с М. А. Назимовым в 1837 г., в доме доктора Майера, где по вечерам велись «оживленные беседы на социальные и политические темы» и обсуждались «вопросы современной литературы»6. Все эти темы должны были живо интересовать Лермонтова.

Во второй половине декабря 1837 г. Лермонтов, получив разрешение вернуться в Петербург, выехал из Ставрополя7.

В апреле 1840 г. Лермонтов был вторично выслан на Кавказ (за дуэль с Барантом). Выехав из Москвы в последних числах мая, Лермонтов приехал в Ставрополь 10 июня 1840 г. В том же году Лермонтов познакомился с декабристом Н. И. Лорером, которому передал письмо и книгу от племянницы его, А. О. Смирновой8. Лорер так вспоминает об этой встрече: «С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив нападать на людей симпатичных, теплых, умевших во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному. А говоря с Лермонтовым, он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником рода человеческого вообще, и я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпенных от правительства. До сих пор не могу отдать себе отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно»9.

Приехав в Ставрополь, Лермонтов был прикомандирован к отряду генерала Галафеева и 18 июня 1840 г. выступил вместе с отрядом в боевую экспедицию в Чечню.

В конце октября 1840 г., после окончания осенней экспедиции, Лермонтов получил отпуск и около двух месяцев (до января 1841 г.) прожил в Ставрополе. Из старых друзей и знакомых поэта в эту зиму в Ставрополе находились И. А. Вревский, Д. А. Столыпин, граф Карл Ламберт, Сергей Трубецкой, А. Н. Долгорукий, Л. С. Пушкин, Д. С. Бибиков, Р. И. Дорохов.

Полк, в котором состоял Назимов, находился в это время в крепости Прочный Окоп — местопребывании штаб-квартиры генерала Засса. Боевая обстановка не мешала Назимову совершать поездки в мирные черкесские аулы, а иногда и в Ставрополь. Приезжая в Ставрополь, Назимов бывал у Вревского. Декабрист А. П. Беляев вспоминает, что «Вревский был дружен с Михаилом Александровичем Назимовым, который познакомил нас <декабристов> с ним»10. У Вревского (с которым Лермонтов был знаком еще до первой своей ссылки) поэт встретился с Назимовым снова, их знакомство возобновилось и вскоре перешло в дружбу.

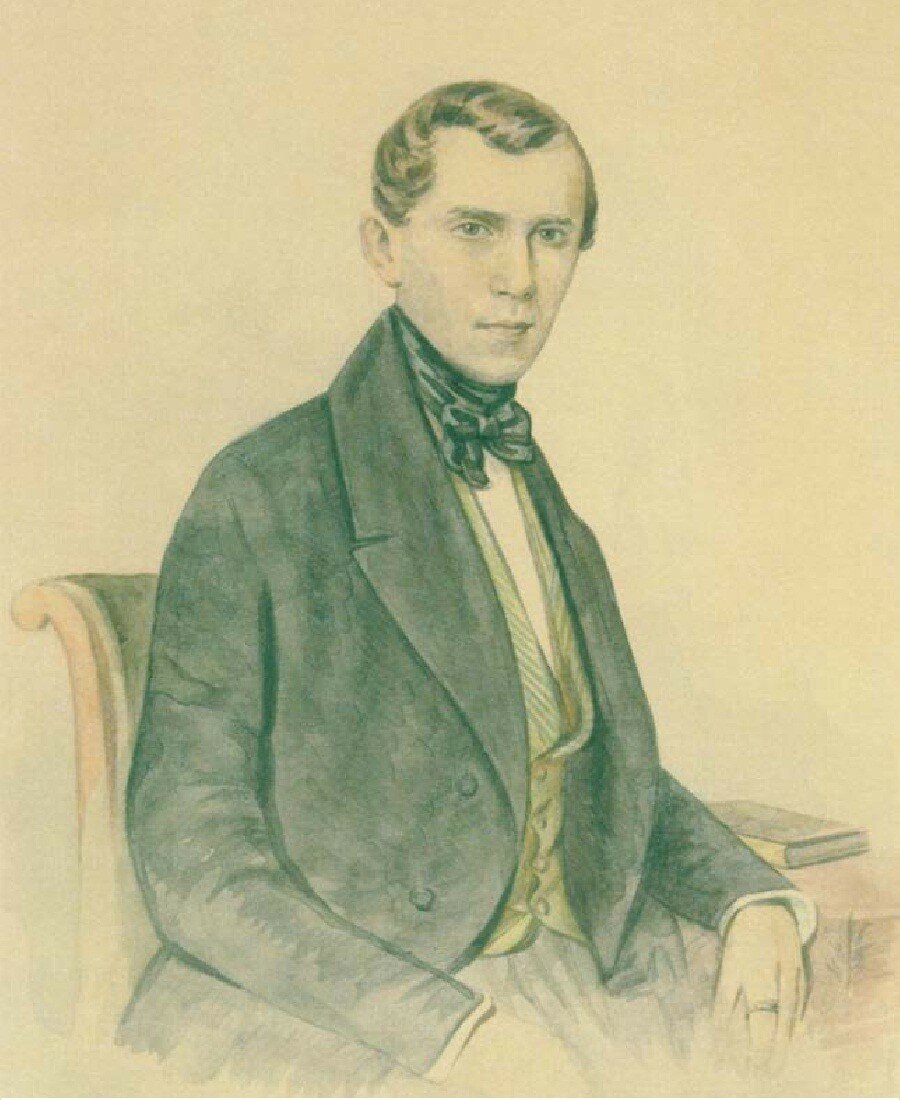

М.А. Назимов был на тринадцать лет старше Лермонтова. Службу свою он начал в конной артиллерии, откуда затем был переведен в дивизион гвардейских конных пионеров. Членом Северного общества Назимов стал в 1823 г., то есть с самого момента его основания. Он не играл крупной роли, однако не был рядовым членом общества. Во время следствия ему пришлось признаться, что он был близок с Рылеевым и спорил с ним о литературе. Никита Муравьев давал Назимову рукопись своей конституции, желая услышать его мнение. Назимов выразил несогласие с некоторыми параграфами конституции. Он не видел в ней серьезных гарантий против реставрации самодержавия, ибо будущий конституционный монарх, защищая свою власть, легко мог бы опереться на «привычки народа», на «недовольных новым правлением» и на поддержку иностранных держав. Назимов опасался, что интервенция может сломить новый порядок — тот, который в России завоюет революция. Так как конституция Муравьева «имеет сходство с конституцией Северо-Американских Штатов, — утверждал Назимов, — то мы должны узнать там на самом месте, все ли так хорошо, как пишут». Для этого нужно, чтобы «кто-нибудь из членов общества отправился туда, все исследовал подробно, во всех отраслях правления и, возвратясь, дал верный отчет обществу»11.

Вокруг Назимова группировались декабристы, изучавшие новейшую историю. Изучение это сводилось главным образом к тому, что декабристы обсуждали революционные события на Западе12.

14 декабря 1825 г. Назимов находился в своем имении Быстрецове (Псковского у.). Узнав о восстании, он немедленно выехал в Петербург. 26 декабря 1825 г. он был арестован, но после допроса освобожден, затем вновь арестован и посажен на главную гауптвахту. С 7 февраля 1826 г. Назимов содержался в Петропавловской крепости13. По «высочайшей конфирмации» Назимов был отнесен к 8 разряду и приговорен к ссылке в Сибирь сроком на 20 лет. В Сибири Назимов прожил 11 лет (1826—1837). Зачисленный рядовым в Кабардинский егерский полк, стоянка которого была вблизи штаба правого фланга войск Кавказской линии, он «в отряде быстро со всем освоился и всех вновь прибывших декабристов предупредительно знакомил с условиями предстоявшей им жизни»14.

По свидетельству лиц, близко стоявших к Назимову, он пользовался большим уважением всех, кто знал его. Как «высокообразованного человека» характеризует Назимова Н. И. Лорер. Декабрист А. П. Беляев, проведший с Назимовым на Кавказе несколько лет, деливший с ним невзгоды боевой тревожной жизни, в своих воспоминаниях говорит: «По своему уму, высоким качествам, серьезности, прямоте характера, правдивости М. А. Назимов слыл и был каким-то мудрецом, которого слово для многих имело большой вес»15. В трудных случаях к нему обращались за советами и решения его были непререкаемы. Назимов не принадлежал к числу тех декабристов, которые, подобно Лореру, обрели «душевное спокойствие и забвение всех зол, претерпенных от правительства». К Назимову можно отнести слова Лермонтова, сказанные им об А. И. Одоевском:

Но до конца среди волнений трудных,

В толпе людской, и средь пустынь безлюдных,

В нем тихий пламень чувства не угас:

Он сохранил... и речь живую

И веру гордую в людей и жизнь иную.

А. Есаков, наблюдавший Лермонтова и Назимова зимой 1840 г., отмечает: «Несмотря на скромность свою, Михаил Александрович как-то само собою выдвигался на почетное место, и все, что им говорилось, бывало выслушиваемо без перерывов и шалостей, в которые чаще других вдавался Михаил Юрьевич <Лермонтов>. Никогда я не замечал, чтобы в разговоре с М. А. Назимовым, а также с И. А. Вревским, Лермонтов позволял себе обычный свой тон persiflage*»16. Кн. А. И. Васильчиков относил М. А. Назимова к числу членов «небольшого кружка ближайших друзей Лермонтова и тех немногих людей, к которым он имел особенное уважение»17. Назимов был другом А. И. Одоевского. Уже одно это должно было привлечь Лермонтова к Назимову. Кроме того, Назимов, выделявшийся из числа ссыльных декабристов широтой своих политических и литературных интересов, мог лучше, чем кто-нибудь другой, познакомить Лермонтова с деятельностью тайных обществ двадцатых годов и их вождей. Н. М. Сатин вспоминает об одной из бесед, в которых участвовали декабристы: «Велели подать шампанское и пошли разные либеральные тосты и разные рассказы о 14-м декабря и обстоятельствах, сопровождавших его. Можете представить, как это волновало тогда наши еще юные сердца и какими глазами смотрели мы на этих людей, из которых каждый казался нам или героем, или жертвой грубого деспотизма»18.

И в самом деле, где еще можно было с такими подробностями услышать о «14-м декабря и обстоятельствах, сопровождавших его», где можно было увидеть непосредственных участников восстания — борцов с «грубым деспотизмом» и его жертв? Подробности восстания не были известны широкой публике. Ссыльные декабристы должны были казаться Лермонтову «библейскими личностями, живыми легендами»19. В 1837 г. ему неожиданно представилась возможность познакомиться с некоторыми из них, и он этой возможностью воспользовался.

Н. И. Лорер, с которым Лермонтов встречался впоследствии в Пятигорске, мог рассказать Лермонтову о П. И. Пестеле, так как был связан с Пестелем и службой, и лично, и делами тайного общества. Назимов же, член Северного общества с 1823 г., был связан с Рылеевым, Никитой Муравьевым, Александром Бестужевым, Оболенским и с другими видными деятелями Северного общества.

Кроме того, М. А. Назимов, единственный из декабристов, видел, как совершилась казнь вождей тайного общества. Барон А. Е. Розен вспоминает в своих «Записках», что после объявления приговора Назимова посадили в камеру № 13 Петропавловской крепости, откуда видны были виселицы. «Ему, сердечному, — пишет Розен, — суждено было видеть ужасную казнь на валу: до ночи висели тела мертвых...»20

Лермонтов рос в условиях террора, жадно прислушиваясь к рассказам о разгроме восстания 14 декабря, об ужасах крепостных казематов, о сибирской каторге. Теперь он мог услышать рассказ и о подробностях казни декабристов.

Делясь воспоминаниями о героической гибели Рылеева, Пестеля и их товарищей, Назимов, в свою очередь, просил Лермонтова объяснить ему, что́ представляет собою современная молодежь. По словам Висковатова, Лермонтов, «глумясь и пародируя салонных героев», утверждал, что «у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин». Этим он сердил Назимова21. Между тем, Назимов был глубоко неправ: Лермонтов сравнивал современную молодежь с декабристами, с этими «богатырями, кованными из чистой стали», и сравнение оказывалось не в пользу представителей нового поколения дворянской интеллигенции. Насмешки Лермонтова — не что иное, как «ядовитая ирония над собственной судьбой». Если вспомнить, что стихотворение «Дума» написано в 1838 г., вскоре по возвращении Лермонтова с Кавказа, то естественно предположить, что кратковременное общение с декабристами тогда же нашло известное отражение и в творчестве Лермонтова. Новое освободительное направление только рождалось в эти годы, а до этого времени «мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать...»22 Сам Лермонтов писал в «Герое нашего времени»: «Мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, не имея ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми, с судьбою...»

В 1874 г. в журнале «Русский вестник» была напечатана повесть Б. М. Маркевича «Две маски», где несколько строк уделено Лермонтову: «Лермонтов, — скажу мимоходом, — был, прежде всего, представителем тогдашнего поколения гвардейской молодежи».

Эти строки вызвали ответ. В газете «Голос» появилась заметка кн. А. И. Васильчикова под заглавием «Несколько слов в оправдание Лермонтова от нареканий г. Маркевича». «Пустота окружающей его <Лермонтова> светской среды, эта ничтожность людей, с которыми ему пришлось жить и знаться», была, по словам Васильчикова, причиной того, что Лермонтов «печально глядел на толпу этой угрюмой молодежи, которая действительно прошла бесследно, как и предсказывал поэт, и ныне, достигнув зрелого возраста, дала отечеству так мало полезных деятелей; ему „некому было руку подать в минуту душевной невзгоды“ и когда в невольных странствованиях и ссылках удавалось ему встречать людей другого закала, вроде Одоевского, он изливал свою современную грусть в души людей другого поколения, других времен. С ними он действительно мгновенно сходился, их глубоко уважал и один из них, еще ныне живущий, М. А. Назимов, мог бы засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором он описывал ему, выходцу из Сибири, ничтожество того поколения, к коему принадлежал». В заключение своего ответа Маркевичу А. И. Васильчиков писал: «Он <Лермонтов> не был представителем этого общества, и он очень бы оскорбился, а может быть, и посмеялся, если бы кто-нибудь „мимоходом“ назвал его „представителем гвардейской молодежи тогдашнего поколения“»23.

А. И. Васильчиков знал Лермонтова еще по Петербургу. В 1840 г. он встретился с поэтом на Кавказе, в Ставрополе, вероятно у Вревского (Васильчиков был членом кружка 16-ти). То, что Васильчиков так резко отделял Лермонтова от категории «салонных героев», характеризует прежде всего самого Васильчикова. Круг его интересов всегда был очень широк. Особенно занимали его вопросы социально-политического порядка. Васильчиков, свидетель бесед Лермонтова с Назимовым, сочувственно отмечал близость Лермонтова к «людям другого поколения», то есть к декабристам.

М. А. Назимов, прочтя заметку Васильчикова, немедленно откликнулся на нее письмом в редакцию газеты «Голос». Он писал: «В подтверждение сказанного им, он <Васильчиков> ссылается на небольшой кружок тех, которым поэт открывал свою душу, и в числе их на меня, как могущего засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором Лермонтов описывает ничтожество того поколения, к которому принадлежал. Спешу подтвердить истину этого показания. Действительно, так не раз высказывался Лермонтов мне самому и другим, ему близким, в моем присутствии. В сарказмах его слышалась скорбь души, возмущенной пошлостью современной ему великосветской жизни и страхом неизбежного влияния этой пошлости на прочие слои общества. Это чувство души его отразилось на многих его стихотворениях, которые останутся живыми памятниками приниженности нравственного уровня той эпохи. При таком критически-серьезном отношении к светской молодежи его общественной среды, может ли быть сколько-нибудь применим к нему отзыв г. Маркевича и особенно выдающиеся в нем слова: прежде всего был представителем... и проч. Можно ли говорить о такой личности, как Лермонтов, мимоходом, и чем объяснить появление в нашей беллетристике, особенно в таком видном журнале, как „Русский вестник“, такого легкомысленно бесцеремонного и лишенного всякого основания отзыва о нашем знаменитом поэте, успевшем, еще в молодых летах, проявить столько пытливого, наблюдательного ума, оставить столько драгоценных произведений своего поэтического творчества и память которого дорога всем, умеющим ценить сокровища родного языка, особенно тем, которые близко знали и любили Лермонтова»24.

Из этого письма очевидно, что Назимов не только стремился объяснить и оправдать отвращение Лермонтова к «пошлости современной ему великосветской жизни», но и сам придерживался той же точки зрения на это общество. «Как молод я ни был, — писал Герцен в «Былом и думах», — но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарением Николая...»25

Печально я гляжу на наше поколенье...», — словно перекликается с Герценом Лермонтов. Герцен говорит, что годы после 1825 г. «были страшны не только от открытого гонения всякой мысли, но и от полнейшей пустоты, обличившейся в обществе: оно пало, оно было сбито с толку и запугано. Лучшие люди разглядывали, что прежние пути развития вряд ли возможны, новых не знали...»26

Некоторые строки в «Сашке» Лермонтова напоминают мысль Герцена:

...Пылкий дух мой не был освежен,

В нем родилися бури, как в пустыне,

Но скоро улеглись они, и ныне

Осталось сердцу, вместо слез, бурь тех

Один лишь отзыв — звучный, горький смех.

Вот этот «звучный, горький смех» и слышали Назимов и люди, близкие Лермонтову. Они увидели в этом смехе «скорбь души, возмущенной пошлостью великосветской жизни». А Лорер принял «критически-серьезное отношение к светской молодежи» за человеконенавистничество вообще.

Назимов вспоминает содержание своих бесед с Лермонтовым: «Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь, через 40 лет, разговоры, которые вели мы, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крыльях. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли — да, впрочем, и молод же он был еще!»27

Таким образом, если во взгляде на светское общество Лермонтов и Назимов были вполне единодушны, то деятельность николаевского правительства и некоторые общественные явления конца тридцатых годов вызывали между ними споры. Что же это за «распоряжения правительства», на которые возлагали надежды декабристы и над которыми глумился Лермонтов? В специальной литературе о Лермонтове вопрос этот не разрешен. Можно, однако, предполагать, что споры были вызваны некоторыми мерами правительства по крестьянскому вопросу.

Самым важным событием внутриполитической жизни 1837—1838 гг. было создание специального министерства по делам государственных крестьян (Министерство государственных имуществ). Правительство реорганизовало и централизовало управление государственными крестьянами, пытаясь поднять их благосостояние. Предполагалось дополнительно наделить крестьян землею, переселить малоземельных в восточные районы, уравнять натуральные повинности, организовать школы, врачебные пункты и т. д.

10 ноября 1839 г. был образован особый «Секретный комитет», деятельность которого истолковывалась в общественных кругах как подготовка к полной ликвидации крепостных отношений. В комитете обсуждался проект постепенной ликвидации крепостных отношений, разработанный П. Д. Киселевым. «Очень скоро разногласия и споры, возбужденные проектом, вышли за узкие рамки секретных заседаний и захватили широкие круги столичного и провинциального дворянства, — устанавливает исследователь. — Толки и слухи о подготовляемой „вольности“ стали распространяться среди низших слоев населения. Тревожные опасения, оппозиционные разговоры, брожение в массах стали доходить до императорского дворца»28. В эту пору и определились расхождения между Лермонтовым и некоторыми декабристами по кардинальным социально-политическим вопросам. По мнению Назимова и других декабристов, само правительство брало на себя исполнение главного требования их программы — ликвидации крепостного права в России. Так, например, декабрист Н. В. Басаргин, внимательно следивший за событиями общественной и литературной жизни России, считал, что уже в эти годы «и правительство, и мыслящая часть публики обращают свое внимание на положение низших сословий», что «самые даровитые писатели изучая быт и нравственные качества народа, знакомят с ними своих многочисленных читателей»29. И, вероятно, именно этим настроениям правительства они от души сочувствовали, а Лермонтов не верил ни в искренность реформаторских начинаний николаевского правительства, ни в действенность всех созданных правительством комитетов. И скептицизм Лермонтова был более основателен, чем либерально-дворянские иллюзии Назимова, Лорера, Нарышкина и других бывших декабристов.

Далее Назимов говорит о критических статьях, которые заставляли удивляться, что «в России можно так писать». Вероятно, речь шла о статьях Белинского в «Отечественных записках» 1840—1841 гг.

Статьи Белинского в «Отечественных записках» носили исключительно боевой характер. В них слышался резко обличительный тон в отношении высшего общества, «пристрастного только к выгодам внешней, материальной жизни»30. Демократ Белинский открыто утверждал, что в сознании народа уже возникает «грустная мысль» о противоречии «судьбы народа с его значением»31.

Защищая образ Печорина от нападок реакционной критики, Белинский указывал, что Печорин — жертва существующего общественного строя. Проблема общественной роли литературы, проблема назначения поэта разрешалась Белинским с революционно-демократических позиций. В статьях Белинского трезво определялось отношение передовой общественности к народу, к крепостнической действительности.

Обсуждение подобных вопросов на страницах журналов, естественно, должно было вызвать чувство известного удовлетворения у декабристов, смотревших на происходящие события с позиций 1825 г. Лермонтов же лучше знал цену «гнусной российской действительности» — «страны рабов, страны господ». Положительная программа «дворянских революционеров» не удовлетворяла Лермонтова, так как «основные вопросы стали гораздо более сложными и глубокими»32. И Лермонтов был прав: в 1840—1841 гг. расценивать политическую обстановку с точки зрения декабристов значило бы смотреть не вперед, а назад.

Итак, совершенно очевидно, что в кратких высказываниях Назимова о Лермонтове заключен весьма значительный, конкретный материал, требующий тщательного критического анализа, ибо этот материал до сих пор не учтен полностью в специальной лермонтовской литературе. Более того, зачастую он интерпретируется совершенно произвольно, тогда как высказывания Назимова о Лермонтове, записанные П. А. Висковатовым, в сочетании с теми, которые заключены в письме Назимова в газету «Голос», — позволяют по-новому осветить важный момент политической и литературной биографии Лермонтова: его общение с декабристами на Кавказе в 1837 и 1840—1841 гг.33

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Григорий Христофорович Засс (1798—1883) — генерал-майор, начальник правого фланга войск Кавказской линии. Сводку биографических данных о нем см. в «Архиве Раевских», т. II. СПб., 1909, стр. 415—417.

2 Н. Сатин. Отрывки из воспоминаний. — Сб. «Почин», 1895, стр. 241—242.

3 Лермонтов выехал из Москвы 10 апреля 1837 г. (см. В. Баранов. Лермонтов в Москве. — «Лит. наследство», т. 45—46, 1948, стр. 727). Из этого можно сделать заключение, что в Ставрополь поэт прибыл в самых первых числах мая.

4 Биобиблиографические данные о М. А. Назимове в «Библиографии декабристов», составленной Н. Ченцовым (М. — Л., 1929), крайне неполны и случайны. В частности, там отсутствуют мемуарные высказывания М. А. Назимова о Лермонтове, записанные П. А. Висковатовым, и письмо Назимова о Лермонтове в редакцию газеты «Голос» 1875 г. Очень неудовлетворителен (написан без обращения к материалам следственного дела) и биографический очерк К. Иеропольского «М. А. Назимов» — в сб. Псковского общества краеведения «Познай свой край», вып. I. Псков, 1924, стр. 41—44.

5 Показательна в этом отношении и последняя работа на интересующую нас тему Б. Неймана «Лермонтов и декабристы» («Литература в школе», 1941, № 4), неправильно и не полностью учитывающая суждения декабристов о Лермонтове. Исследователь некритически опирается на высказывания декабриста Н. И. Лорера, делая, на основании его «Записок», ложные выводы о «духовной старости» всех ссыльных декабристов, по мнению Неймана, якобы разочаровавшихся в идеалах своей молодости.

6 П. Висковатов. — Полн. собр. соч. Лермонтова, т. VI, СПб., 1891, стр. 265.

«Многочисленным и шумным кругом молодежи» в «С.», среди которой Печорин встретил Вернера, С. Н. Дурылин называет круг сосланных на Кавказ декабристов (С. Дурылин. Герой нашего времени М. Ю. Лермонтова. М., 1947, стр. 132).

7 3 января 1838 г. Лермонтов уже был в Москве.

8 «Записки» Н. Лорера дают крайне противоречивые сведения относительно времени встречи автора с Лермонтовым. Лорер ошибся, говоря что Лермонтов приехал к нему в Фанагорию в конце 1839 или начале 1840 г. и что это случилось после дуэли с Барантом. Между тем, в действительности после дуэли с Барантом Лермонтов приехал на Кавказ в июне 1840 г.

9 Н. Лорер. Записки декабриста. М., 1931, стр. 241.

10 А. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. — «Русская старина», 1881, № 12, стр. 699.

11 В. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 473.

12 Там же, стр. 256.

13 «Декабристы и их время», т. II, М., 1932, стр. 399.

14 Воспоминания сестры М. А. Назимова (рукопись в собрании Ю. Г. Оксмана).

15 А. Беляев. Ук. соч., стр. 697.

16 «Русская старина», 1885, № 2, стр. 474.

17 «Русский архив», 1872, № 1, стр. 20.

18 Н. Сатин. Ук. соч., стр. 241—243.

19 А. Герцен. Полн. собр. соч., т. XVII. Пг., 1922, стр. 98.

20 А. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 99. — Подробности казни вождей заговора, о которых мог рассказать М. А. Назимов Лермонтову, ныне хорошо известны по официальным источникам, объединенным в издании: Декабристы. Отрывки из источников. Составил Ю. Г. Оксман. М. — Л., 1926, стр. 474—477.

21 П. Висковатов. Ук. соч., стр. 304.

22 А. Герцен. Былое и думы. Л., 1946, стр. 287, 295.

23 «Голос», 1875, № 15, от 15 января.

Надо отметить, что Висковатов, который в своей биографии Лермонтова приводит это высказывание Васильчикова, делает вывод, противоречащий прямым указаниям современников Лермонтова (Васильчикова и Назимова). Он утверждает, что «декабристы Лорер, Лихарев, Назимов и другие не могли, несмотря на все желание, удовлетворить его, да и сами не понимали, чего добивается Лермонтов». Такой вывод по меньшей мере странен.

24 «Голос», 1875, № 56, от 25 февраля.

25 А. Герцен. Былое и думы, стр. 290.

26 Там же, стр. 291.

27 П. Висковатов. Ук. соч., стр. 303—304.

28 Н. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М. — Л., 1946, стр. 695.

29 Записки Н. В. Басаргина. Пг., 1917, стр. 227.

30 В. Белинский. Русская литература в 1840 г. — Полн. собр. соч., т. V, СПб., 1901, стр. 489.

31 Там же, стр. 475.

32 А. Герцен. Полн. собр. соч., т. V, стр. 359.

33 Последний раз Лермонтов и Назимов встретились, повидимому, летом 1841 г. в Пятигорске. Лермонтов приехал в Пятигорск 23 мая 1841 г. В это время Назимов тоже был на водах в Пятигорске. «Нынешнего лета я пользовался на Минеральных водах в Пятигорске; там был и Назимов, и Черкасов», — писал Лорер декабристу А. Ф. фон Бриггену 5 декабря 1841 г. Об этом же см. в записках А. И. Арнольди (ниже, стр. 467—468).