Часть первая. ИСКАНИЯ.

Глава первая. РОДОВЫЕ КОРНИ

Александр Федорович фон дер Бриген родился в Санкт-Петербурге 27 августа (по старому стилю 16 августа) 1792 года.

Его отец Фридрих Эрнст принадлежал к старинному немецкому роду Брюггенов (von Brüggen), истоки которого берут начало в Вестфалии. Родословную А. Ф. Бригена детально, на основе архивных родовых книг Курляндского герцогства, исследовал потомок Александра Федоровича - Алексей Аркадьевич Понамаренко, который одно время возглавлял московское общество "Наследие декабристов" [1]. Фамилия Брюггенов известна была в Германии с XII-XIII веков. "Герб курляндских носителей фамилии фон дер Брюгген описан и изображен в восстановленном дипломе от 6 июня 1548 года, который король Карл V Аугсбург приказал выдать лифляндскому советнику Филиппу фон дер Брюггену. Данный диплом был выдан навечно и мог наследоваться", - отмечает А. Понамаренко [2]. В 1631 году род Брюггенов внесен в матрикул курляндского рыцарства [3].

В некоторых публикациях, в том числе и в дореволюционных изданиях, Александр Федорович фон дер Бриген ошибочно титулуется бароном. Александр Бриген бароном не был. В официальных документах, например в материалах следствия по делам декабристов, все титулованные дворяне называются кто князем, кто графом, а кто бароном, но не А. Бриген.

Баронский титул дворянских остзейских фамилий требовал подтверждения. 8 июня 1859 г. Высочайше утверждено "мнение Государственного Совета о доказательствах на Баронский титул дворянских фамилий Прибалтийских губерний" [4]. Представители некоторых ветвей осевших в Российской империи Брюггенов (Бриггенов) воспользовались этим правом.

В справочном издании Департамента герольдии Правительствующего Сената сказано, что члены рода фон дер Брюггенов или фон дер Бриггенов "в Высочайшем приказе, начиная с 1856 года, именованы баронами. Определением Прав. Сената, от 28 февраля 1862 года, за Курляндскою дворянскою фамилиею фон-дер-Брюгген признан баронский титул. Определениями Прав. Сената, от 8 мая 1863 и 17 марта 1864 г.г., утверждены в баронском достоинстве, со внесением в V часть Родословной Книги, бароны фон-дер-Брюгген: 1) генерал-лейтенант Эрнест-Генрих и подполковник Иоанн-Конрад-Густав сыновья Дидриха-Иоанна-Эрнста и 2) генерал-майор Федор Дмитриевич (Мориц-Фридрих сын Дидриха-Иоанна-Эрнста), жена его Елена Степановна (рожд. Евецкая) и дочь их София" [5].

Но ни Александр Федорович фон дер Бриген, ни его дети и внуки подтверждения своего баронского достоинства от Правительствующего Сената не получали. Однако нынешние потомки баронов Брюггенов, живущие в Латвии, среди своих предков почитают и декабриста А. Ф. фон дер Бригена. Так, его портрет помещен в родовом альбоме одного из самых больших замков Брюггенов в имении Дижстенде (в переводе "Великая Стенде").

Судя по документам XVI-XVII веков, курляндские Брюггены были вассалами Ливонского ордена, в котором занимали высокие должности советников, выполняли ответственные поручения магистра ордена, а Генрих фон дер Брюгген в 1495-1501 г.г. даже был ливонским ландмаршалом Тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии. Служба эта помогала обогащению Брюггенов, они стали собственниками многочисленных имений в Курляндии, Рейнской области и Вестфалии (А. Понамаренко насчитал свыше 40 их имений) [6].

Со временем род Брюггенов распался на несколько ветвей, одна из которых связана с курляндскими имениями Шваррен и Ноймоден. Их владельцем был Эрнст Филипп - дед декабриста А. Ф. фон дер Бригена. В Ноймодене родился 7 мая 1752 года и до 1781 года жил отец Александра Федоровича - Фридрих Эрнст.

(Здесь и далее даты даны по старому стилю, лишь некоторые из них, наиболее важные, переведены и на новый стиль. Для перевода дат с юлианского на григорианский календарь в XVIII веке (до 29 февраля 1800 года) прибавляется 11 дней, а в XIX веке (с 1 марта 1800 года по 29 февраля 1900 года) - 12 дней).

Курляндия и Семигалия - герцогство, существовавшее в западной части современной Латвии с 1561 по 1795 год. Его столицей была Митава (нынешняя Елгава). Курляндские герцоги признали себя вассалами Великого княжества Литовского, а потом Речи Посполитой. Но в XVIII веке там было сильным и российское влияние. В герцогстве шла постоянная борьба между пропольской, пророссийской и пропрусской партиями. В такой обстановке местные дворяне были озабочены, к какому берегу пристать, какому трону пойти служить. "Русское влияние усиливалось, но многие искали опору при польском дворе, пока польская дворянская республика существовала и находила поддержку со стороны Австрии и Пруссии" [7].

В 22-летнем возрасте, в 1774 году, Фридрих Эрнст фон дер Брюгген женился на Агнессе Александрине из знатного прусского рода фон Мантойфелей. Но связать свою военную службу с прусской армией он не решился. Да и брак с Агнессой Александриной не сложился [8].

Молодой барон присягнул польской короне, став камер-юнкером при дворе короля Речи Посполитой. И в этом он явно просчитался. Речь Посполитую охватила в то время агония. Страна переживала экономический, политический и военный упадок. Королевская власть была подорвана, монарх потерял основные нити управления. Территория Речи Посполитой существенно сократилась: в результате первого раздела Польши в 1772 году часть ее земель перешла к Пруссии, Австрии и России. События неминуемо вели к полной потере страной своей государственности, что и случилось после второго (1793 г.) и третьего (1795 г.) разделов Польши. Предопределено было и будущее Курляндии в составе Российской империи - после третьего раздела Речи Посполитой это стало свершившимся фактом.

Видя все это, Фридрих Эрнст еще в 1784 году покинул Польшу и выехал в Россию, где присягнул императрице Екатерине II. Как раз в то время, по мнению А. А. Понамаренко, и произошла метаморфоза с фамилией Брюгген. "В немецком варианте фамилия Александра Федоровича звучит "Брюгген" (Brüggen). Вариант звучания фамилии как Бригген (Бриген) получился после перехода отца декабриста Фридриха Эрнста в 1784 году на службу в русскую армию, - пишет А. А. Понамаренко. - Видимо, кому-то показались лишними повторяющиеся буквы i и g в немецком варианте написания фамилии (букву ü с двумя точками сверху приняли за сдвоенную i). Может быть, это было связано с присягой русскому трону. Так как отец декабриста до этого служил при польском дворе, он ранее присягал там" [9]. Так нередко случалось при переприсяге, отмечал историк Д. В. Цветаев. А если присяга российскому трону сопровождалась переходом в православие, то "прежнее имя заменялось православным, подвергалась изменению, согласно русскому произношению, и фамилия" [10].

Присягнул российской короне и родной брат Фридриха Эрнста - Христофор. Вот что после ареста Александра Федоровича фон дер Бригена в 1826 году сообщал в Петербург Лифляндский, Курляндский, Эстляндский и Псковский генерал-губернатор Ф. О. Паулуччи: "Дядя его, бывший Курляндской губернии суккумским мировым судьею, Христофор фон-дер-Бриген, с семейством своим, состоящим из одного сына, служащего в 1 морском полку, и трех дочерей, находится в неимущем и стесненном положении" [11]. В сборнике высочайших приказов за 1819 год удалось найти сведения о сыне Христофора фон дер Бригена: 21 апреля прапорщику 1-го Морского полка фон дер Бригену пожалован чин подпоручика [12]. Кстати, в то самое время в этом полку служил еще один родственник Фридриха Эрнста - подполковник Эрнст Фромгольдович Бриген, 1 февраля 1822 года он был назначен командиром Псковского пехотного полка [13], в 1829 году полковнику Э. Ф. Бригену за усердную и ревностную службу пожалованы "в вечное и потомственное владение" две тысячи десятин земли, а в 1831 году ему, тогда командиру Пехотного фельдмаршала князя Кутузова Смоленского полка, присвоено звание генерал-майора [14]. Спустя пять месяцев, 26 августа 1831 года, при подавлении восстания в Польше генерал-майор Эрнст Бриген, командовавший 3-й бригадой 1-й гренадерской дивизии, погиб при взятии Варшавы [15].

После присяги российскому монарху баронский титул Фридриха Эрнста подтвержден не был. Но по военной служебной лестнице он поднимался быстро: в российской армии начал службу ротмистром, спустя два года он уже секунд-майор, в 1788-1790 г.г. участвовал в русско-шведской войне, по окончании которой ему был пожалован чин премьер-майора. В отставку вышел в 1793 году [16].

(Премьер-майор - штаб-офицерский чин в российской армии XVIII века, относился к VIII классу "Табели о рангах" и соответствовал гражданскому чину коллежского асессора. Премьер-майор являлся в то время помощником полковника).

Успешная карьера Фридриха Эрнста - не исключение, императрица Екатерина благосклонно относилась к иностранцам, перешедшим на службу в российскую армию.

Удачно женился Фридрих Эрнст вторым браком. 29 апреля 1789 года его супругой стала Мария Алексеевна Микешина [17] - дочь генерал-майора, влиятельного чиновника того времени, обер-секретаря, а потом члена Военной коллегии Алексея Федоровича Микешина (Военная коллегия в Российской империи XVIII века была высшим органом военного управления, неким прообразом военного министерства). Причем, в этих должностях Алексей Федорович, несмотря на дворцовые интриги, смог пробыть более 20 лет (при двух руководителях Военной коллегии - генерал-фельдмаршалах графе З. Г. Чернышеве и князе Г. А. Потемкине-Таврическом).

Алексея Микешина в 1737 году - еще в детстве, как это было принято в дворянских семьях, определили на военную службу. С 1758 года он на статской службе - в Военной коллегии, 25 мая 1764 года назначен обер-секретарем коллегии, в 1765 году А. Микешину присвоен классный чин коллежского советника (по "Табели о рангах" соответствовал военному чину полковника в пехоте), 25 декабря 1768 года он произведен в бригадиры (5-класс "Табели о рангах", соответствовал гражданскому чину статского советника), с 21 апреля 1773 года - генерал-майор, член Военной коллегии. Во второй половине 1783 года Алексей Федорович Микешин вышел в отставку [18].

Подпись обер-секретаря, а потом члена коллегии, генерал-майора Алексея Федоровича Микешина есть под всеми решениями Военной коллегии с середины 60-х до начала 80-х годов XVIII века. Копии некоторых документов опубликованы. Среди них мне попались копия протокола Военной коллегии об отставке майора Л. А. Пушкина (деда великого поэта), копия аттестата Военной коллегии, выданного поручику П. Ю. Лермонтову (деду другого великого поэта) в связи с его отставкой, копия определения Военной коллегии о назначении М. И. Голенищева-Кутузова командиром Луганского пикинерного полка (10 июля 1777 г.), копия Указа Екатерины II Военной коллегии о производстве М. И. Кутузова из полковников в бригадиры (28 июня 1782 г.) и др.

Служа в Военной коллегии, Алексей Федорович обзавелся (вместе со своими братьями) огромными земельными владениями в Ярославской и Симбирской губерниях. Только по Ярославской губернии, просматривая описание фондов Государственного архива Ярославской области, я нашел архивные дела о владениях генерал-майора А. Ф. Микешина в пустошах Опалихе (фонд № 455, оп. 1У, т. 3, д. 3827 - 3828), Кривой (фонд № 455, оп. 1У, т. 2, д. 2528), Ломки (фонд № 455, оп. 1У, т. 2, д. 5231), Шелковой (фонд № 455, оп. 1У, т. 4, д. 6230), Конокрадовой (фонд № 455, оп. 1Я, т. 2, д. 4332).

В 1790 году у Фридриха Эрнста и Марии Алексеевны фон дер Бригенов родился первенец, которого нарекли Александром. Но прожив всего год, мальчик умер [19].

Второго ребенка, родившегося 16 августа (27 августа по новому стилю) 1792 года, назвали тем же именем - Александром. Это и был будущий декабрист А. Ф. фон дер Бриген. Восприемником при его крещении стал Г. Р. Державин - знаменитый поэт, занимавший в то время должность кабинет-секретаря при Екатерине II. Личным секретарем императрицы он стал в 1791 году. "Прихожая его стала наполняться искателями мест и просителями всякого рода" [20], через его руки проходили "жалобы на неправосудие, награды за заслуги и прошения о пособиях" [21]. Дружеского расположения у Гаврилы Романовича искали тогда многие именитые люди Санкт-Петербурга. Пригласив его в крестные отцы своему внуку, Алексей Федорович Микешин, несомненно, также рассчитывал сделать более тесным знакомство с влиятельным сановником, с которым общался как член Военной коллегии, когда Державин с 1777 года служил в Правительствующем Сенате.

Крестили Александра по православному обряду. Это открывало больше возможностей для его будущей карьеры. В те времена даже многие взрослые лютеране переходили в православие, например Фонвизины, Марковы, Балки и др. А при крещении генерала Берга крестными родителями выступили сама императрица Екатерина и князь Г. Орлов. Крещение часто сопровождалось повышением по службе и увеличением жалованья.

При крещении маленький Александр был наречен "сыном Федоровым", то есть принял русское отчество "Федорович". Его крестный отец Г. Р. Державин собственных детей не имел, а о крестниках своих всегда заботился, воспитывал он и племянниц своей жены, у которых умерли родители, опекал осиротевших детей своего покойного друга П. Г. Лазарева. Гаврила Романович до самой своей смерти в 1816 году "любил и жаловал" своего крестника Александра Бригена "и всегда говорил, что из него выйдет прок" [22].

Я так подробно остановился на крещении А. Ф. фон дер Бригена, так как в некоторых публикациях об Александре Федоровиче пишут, что он лютеранского происхождения, что был похоронен на Волковом лютеранском кладбище. Ответ на это дал сам декабрист во время допроса на следствии: я "веры греко-российской" [23]. Похоронен он на Волковом православном кладбище, покоится на Плитной дорожке музея-мемориала "Литературные мостки" [24]. Рядом могилы выдающихся путешественников Г. Е. Грум-Гржимайло и Н. Н. Миклухо-Маклая, композитора Н. М. Стрельникова, академика Л. С. Берга.

3 января 1797 года скончался Фридрих Эрнст, похоронен он на Волковом лютеранском кладбище. Александру не исполнилось и пяти лет, когда он потерял отца. А на руках у Марии Алексеевны остался еще годовалый сын Платон (умер в феврале 1799 года). Не было в живых и Алексея Федоровича Микешина. С прошением о помощи Мария Алексеевна обратилась к Павлу Первому. Похлопотал за нее перед новым императором и Гаврила Романович Державин, к тому времени сенатор, выполнявший важные поручения монарха. Император передал молодой вдове в аренду поместье Петерталь (Петертале) близ Тукумса и невдалеке от губернского центра Курляндии Митавы. Возможно, Александр часто бывал в детские годы в Петертале, посещал и Митавский замок, слышал рассказы о Бироне и Минихе. Не из детских ли впечатлений потом возник у А. Бригена интерес к этим историческим деятелям, которым он посвятил многие годы своих исследований в сибирской ссылке?

Мария Алексеевна вскоре вторично вышла замуж - за Ивана Родионовича Вальмана. По данным за 1796 год, Иван Родионович служил кригс-цалмейстером премьер-майорского чина в Санкт-Петербургской конторе Главного Кригскомиссариата Российской империи (кригскомиссариат, подчинявшийся Военной коллегии, заведовал тыловым обеспечением, денежным и материальным обеспечением войск; Вальман был военным казначеем) [25]. По-видимому, Иван Родионович был хорошо знаком с семейством Алексея Федоровича Микешина, с которым его связывала общая служба в Военной коллегии. И после смерти Фридриха Эрнста фон дер Бригена он посватался к Марии Алексеевне. Вскоре Вальман вышел в отставку с военной должности, но продолжал служить по гражданскому ведомству коллежским асессором, владел двумя домами в Петербурге - № 831 по Новоизмайловскому переулку и № 830 по Дровяной улице [26].

От второго брака Мария Алексеевна родила еще четверых детей, один из них умер в младенчестве. Но и это замужество оказалось недолговечным (по всей вероятности, Иван Родионович умер после 1810 года). Овдовев, Мария Алексеевна продолжала сама воспитывать детей, "права на аренду Петерталя она, по-видимому, лишилась" [27]. В 1826 г. Санкт-Петербургский генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов сообщал в Военное министерство: "Мать его [арестованного А. Ф. Бригена], вдова, премьер-майорша, по 2-му мужу Вальман, имеет в Петербурге два дома, один каменный, другой деревянный, ветхий, состояния недостаточного" [28]. Иные данные приводятся в адресных справочниках того времени: в 1822 г. вдова кригс-цалмейстера Вальман владела домами №№ 830, 831, 832 (новые номера 357-359) по Новому (б. Новоизмайловскому) переулку и № 829 (новый номер 356) по Дровяной улице во 2-м квартале Нарвской части - это рядом с Измайловским плацом [29]; в 1836 г. вдова военного казначея Вальман владела домами в Нарвской части, рядом с Измайловским плацом, по левой стороне Новоизмайловского проспекта - домом № 1 (старый номер 357), выходит на Новый переулок 2-й, а также домом № 3 (старый номер 358), и по правой стороне Дровяной улицы - домом № 6 (старый номер 356) [30]; в 1844 г. ей принадлежали дома № 6 по Дровяной улице, № 1 по Новому переулку и №№ 1 и 3 по Новоизмайловскому проспекту [31]. (Возможно, несовпадение с данными генерал-губернатора связано с тем, что улицы пересекались, а один и тот же дом на каждой из смежных улиц имел свой номер).

О матери в своих письмах Александр Бриген "всегда писал с чувством глубокой любви, превознося ее доброту и "ангельскую душу". По-видимому, именно она оказала большое влияние на его нравственное развитие". Умерла Мария Алексеевна 20 апреля 1852 года [32]. Со своими единоутробными сестрами Любовью и Елизаветой и братом Родионом Вальманом Александр Бриген был дружен до конца своей жизни, "а в их малолетстве до 1826 года он был, по словам матери, их единственным покровителем" [33].

Брат Александра Бригена Родион Иванович Вальман (1809-1882) стал морским артиллерийским офицером, успешно двигаясь по служебной лестнице (1835 г. - прапорщик, в следующем году - поручик, в 1844 г. - штабс-капитан, спустя четыре года - капитан, в 1855 г. - подполковник, в отставку вышел полковником). Сестра Люба (в замужестве Стражева) проживала в Луге Санкт-Петербургской губернии, в 132 верстах от северной столицы. Другая сестра Елизавета вышла замуж за видного военного чиновника Николая Алексеевича Терентьева (1800-1863), начальника чертежной Артиллерийского департамента Морского министерства, а позже вице-директора этого департамента, полковника. Терентьевы проживали в Петербурге, в справочниках за 1854 и 1862 годы Николай Алексеевич указан собственником принадлежавшего ранее Марии Алексеевне дома № 3 по Новоизмайловскому проспекту (№ 22 по Рижскому проспекту) [34].

До шестнадцатилетнего возраста Александр Бриген учился в школе лютеранского прихода святых Петра и Павла (Петришуле; иногда в публикациях ее неправильно называют Петершуле) и пансионе Майера (Мейера) на Васильевском острове в Петербурге. Туда его определили по совету и протекции Г. Р. Державина. Это были лучшие столичные учебные заведения того времени.

В первой половине XVIII века Петришуле опекал граф Миних, а с 1764 года его взял под свое покровительство императорский двор, Екатерина II считала, что эта школа "не токмо с наилучшими иностранными сравнится, но в совершенстве оные превзойти могла". В 1783 году Петришуле получило права главного училища. Его называли духовным центром Петербурга. В первой четверти XIX века на квартире преподавателя русского языка Петришуле Борка проходили собрания Вольного общества любителей словесности, которые посещали поэты Рылеев, Кюхельбекер и другие.

Преподавались в школе Закон Божий, русский, немецкий, французский и латинский языки, философия (логика и психология), математические науки (арифметика, алгебра, тригонометрия), черчение, физические науки (опытная физика, естественная история), география и статистика, история, чистописание. За отдельную плату ученики получали уроки музыки, рисования и танцев. Петришуле располагало крупнейшей в столице школьной библиотекой [35].

Спустя годы, в письме А. Е. Розену 15 ноября 1833 года А. Ф. Бриген вспоминал, что в училище висел портрет Миниха, биографию которого Александр Федорович исследовал в сибирской ссылке: "...бывало, суровые черты упомянутого портрета на нас, мальчиков, не менее страху нагоняли, как и самый наш суровый и строгий директор Вейс" [36]. Иван Филиппович Вейс (Иоганн Филипп Вейссе), видный русский педагог, действительный статский советник, директором Петришуле был с 1788 по 1818 годы. Именно при нем Петришуле стало одним из интеллектуальных центров столицы. Вейс внедрял передовые по тем временам методы обучения, но его система воспитания отличалась чрезмерной строгостью, поэтому ученики очень боялись своего директора.

Кроме Бригена, в Петришуле учился и племянник выдающегося драматурга екатерининской эпохи, автора "Недоросля" Дениса Фонвизина - Михаил Александрович Фонвизин, которого с Александром Федоровичем потом связывали совместная военная служба и участие в декабристском движении.

Старшим другом Бригена стал еще один ученик Петровского училища Александр Иванович Михайловский-Данилевский - будущий первый историк войны 1812-1815 г.г. с наполеоновской Францией, генерал-лейтенант, сенатор, действительный член Российской Императорской академии. Михайловский-Данилевский сыграл огромную роль в самообразовании и духовном становлении гвардейского офицера Александра Бригена, о чем подробно пойдет речь в одной из следующих глав.

В школьные годы Бриген подружился и с графом Федором Петровичем Толстым - будущим декабристом, известным художником, медальером и скульптором XIX века, вице-президентом Императорской Академии художеств с 1828 по 1859 г.г.

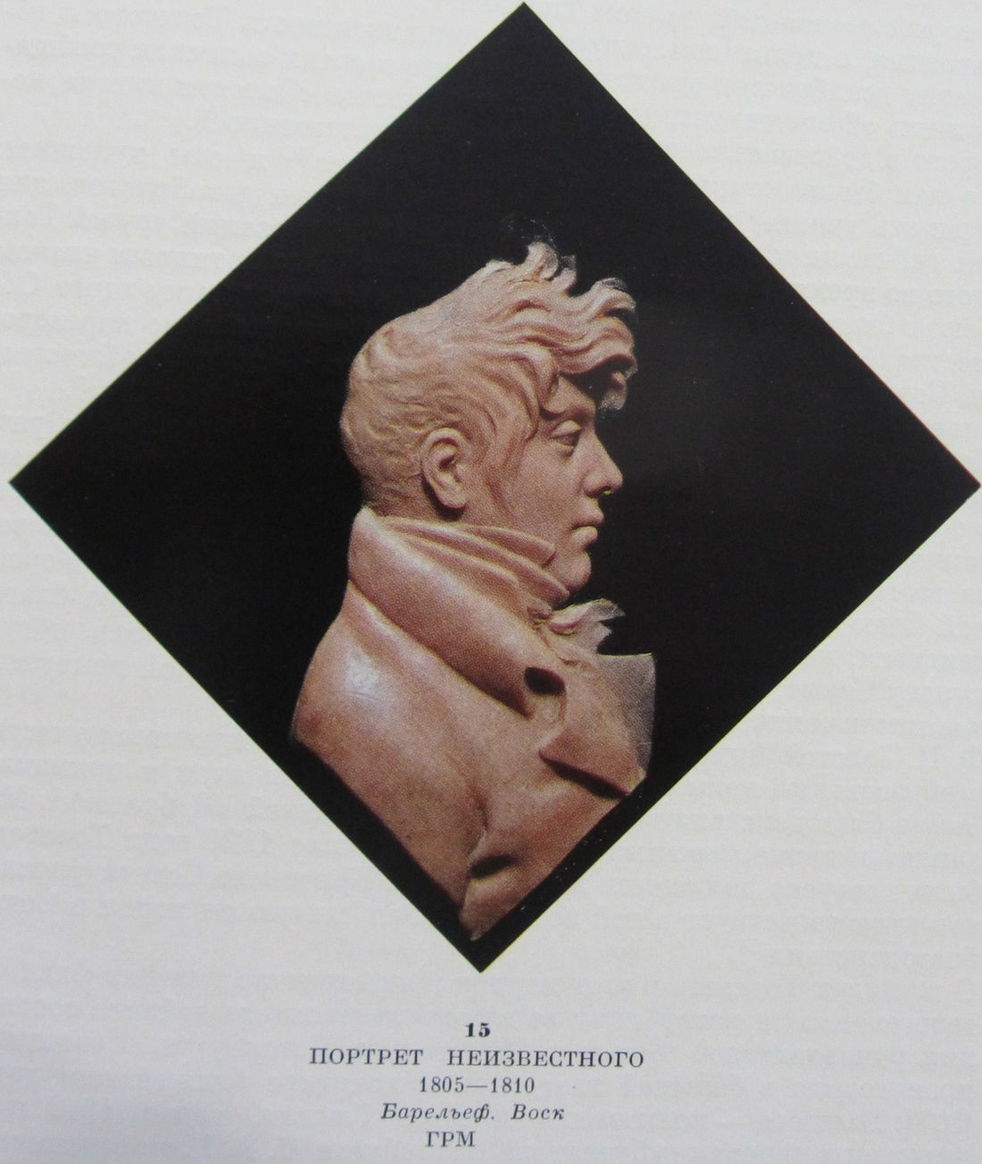

В 1810 году Толстой создал восковой портрет своего друга. Хранится он в Русском музее как портрет неизвестного; опубликован в книге: Кузнецова Э. В. Федор Петрович Толстой. 1783 - 1873 / М.: Искусство, 1977. - С. 41, № 15. "Идентичность воскового портрета с портретом А. Ф. Бригена работы Н. А. Бестужева доказана специальной экспертизой, проведенной руководителем Одесской областной криминалистической лаборатории П. А. Миколюком при участии эксперта Ю. Н. Кученченко" [37].

Ф. П. Толстой. Портрет А. Ф. фон дер Бригена. Барельеф. Воск. 1810 г.

В пансионе Майера, как отвечал А. Бриген на следствии, его наставником был профессор Э. Раупах - преподаватель всеобщей истории, который вел занятия на немецком языке. Позже Раупах читал лекции в Петербургском университете, но его обвинили в том, что он проповедовал студентам "явную систему неверия", "маратизм и робеспьеризм", за что был изгнан из университета. В 1822 г. Раупах навсегда уехал в Германию.

"Я наиболее старался усовершенствоваться в изучении истории и в языках, новейших и в латинском", - признался Александр Федорович на следствии [38].

Источники

1. Понамаренко А. А. Родословная декабриста А. Ф. Бриггена по родовым книгам герцогства Курляндия // Зыряновские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции "VIII Зыряновские чтения" / Курган, 2010. - С. 11 - 13.

2. Там же, с. 11.

3. Списки титулованным родам и лицам Российской империи // Издание департамента Герольдии Правительствующего Сената. [Составитель герольдмейстер Н. Непорожнев] / СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1892. - С. 203.

4. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе // Том XXXIV. Отделение третье. 1859 / СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. - 1861. - С. 19.

5. Списки титулованным родам и лицам Российской империи, с. 203.

6. Понамаренко А. А. Указ. соч., с. 12 - 13.

7. Арбузов Л. А. Очерк истории Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. Пер. с нем. / СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1912. - С. 249.

8. Понамаренко А. А. Указ. соч., с. 13.

9. Там же, с. 11.

10. Цветаев Д. В. Обрусение западноевропейцев в Московском государстве / Варшава, 1903. - С. 12 - 14.

11.Записка о состоянии, о домашних обстоятельствах ближайших родных государственных преступников, по приговорам верховного уголовного суда осужденных: Подгот. к печати С. Черновым // Красный архив. - 1926. - Том пятнадцатый. - С. 195.

12. Высочайшие приказы... 1819 г. Январская треть / СПб., 1819. - С. 278.

13. Высочайшие приказы... 1822 г. / СПб., 1822. - С. 69.

14. Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской империи... 1831 г. / СПб.: Военная типография, 1831. - С. 467.

15. Всеподданейший рапорт главнокомандующего действующею армиею генерал-фельдмаршала, князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского от 15 сентября 1831 г. / Варшава: Военно-походная типогр. Гл. Штаба Действ. Армии, 1833. - С. 65.

16. Тальская О. С. Александр Федорович Бриген // А. Ф. Бриген. Письма. Исторические сочинения / Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. - С. 8; Шкерин В. А. Уральский след декабриста Бригена / Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. - С. 15 - 16.

17. Понамаренко А. А. Указ. соч., с. 13.

18. Список Воинскому Департаменту и находящимся в штате при Войске, в Полках, Гвардии, в Артиллерии, и при других должностях генералитету и штаб-офицерам... на 1776 год / СПб: при Государственной Военной коллегии, 1776. - С. 3; ...на 1783 год. - С. 74; Список находящимся у статских дел господам сенаторам, оберпрокурорам и всем присутствующим в коллегиях, канцеляриях, конторах, губерниях, провинциях и городах... на 1767 год / Печатан в Санктпетербурге при Сенате, 1767. - С. 25; ...на 1768 год / Печатан в Москве при Сенате, 1768. - С. 25; Список находящимся на гражданской службе во всех присутственных местах, с показанием каждого вступления в службу и в настоящем чине на 1769 год / Печатан в Санктпетербурге при Сенате, 1769. - С. 27; ...на 1772 год. - С. 30; Адрес-календарь Российский на лето от Рождества Христова 1765... / СПб.: при Императорской Академии наук, 1765. - С. 35; ...на лето от Рождества Христова 1766. - С. 60; ...на лето от Рождества Христова 1767. - С. 63; Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1772 / СПб: при Императорской Академии наук, 1772. - С. 79; ... на лето от Рождества Христова 1773. - С. 68; ... на лето от Рождества Христова 1775. - С. 76; ... на лето от Рождества Христова 1777. - С. 92; ... на лето от Рождества Христова 1778. - С. 92; ... на лето от Рождества Христова 1779. - С. 83; ... на лето от Рождества Христова 1780. - С. 82; ... на лето от Рождества Христова 1781. - С. 50; ... на лето от Рождества Христова 1782. - С. 54; ... на лето от Рождества Христова 1783. - С. 61.

19. Шкерин В. А. Указ. соч., с 16.

20. Жизнь Державина, описанная Я. Гротом // Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. В 9 т. // Том 8 / СПб., 1880. - С. 617.

21. Там же, с. 619.

22. Тальская О. С. Указ. соч., с. 9.

23. Восстание декабристов: Документы // Т. XIV / М., 1976. - С. 444.

24. Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга / М. - СПб.: Центрполиграф, 2009. - С. 418.

25. Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве, на лето от Рождества Христова 1796 / СПб.: Императорская Академия Наук, 1796. - С. 84; Список воинскому департаменту... на 1796 год / СПб.: Гос. Военная Коллегия, 1796. - С. 87.

26. Санктпетербургская адрессная книга. 1809 год / СПб., 1809. - Первое отделение, с. 26; Второе отделение, с. 211.

27. Тальская О. С. Указ. соч., с. 9.

28. Записка о состоянии, о домашних обстоятельствах ближайших родных государственных преступников, по приговорам верховного уголовного суда осужденных, с. 195.

29. Указатель жилищ и зданий в Санктпетербурге, или Адрессная книга... Издал Самуил Аллер на 1823 год / СПб.: Тип. Департамента нар. просвещения, 1822. - С. 55, 242.

30. Давиньон Ф. Нумерация домов в Санктпетербурге, с алфавитными списками проспектам, улицам, площадям, набережным, мостам, невским пристаням, городским въездам, соборным и приходским церквам, дворцам, монументам и владельцам домов: сост. при канцелярии санктпетербург. воен. генерал-губернатора / СПб., 1836. - С. 38, 55, 56, 175.

31. Адрес-календарь санктпетербургских жителей, составленный по официальным документам и сведениям К. Нистремом. Том первый / СПб.: Тип. III Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1844. - С. 180, 190, 191.

32. Тальская О. С. Указ. соч., с. 9; Шкерин В. А. Указ. соч., с. 17.

33. Тальская О. С. Там же.

34. Путеводитель. 60 000 адресов из Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Гатчины и прочие / СПб., 1854. - С. 202; Описание улиц Санкт-Петербурга и фамилии домовладельцев к 1863 году: Составил Н. Цылов / СПб., 1862. - С. 344.

35. Летанина Е. Ю. Петришуле - старейшая школа Петербурга. История строительства / История Петербурга. - 2010. - № 2. - С. 6 - 10.

36. Бриген А. Ф. Письма. Исторические сочинения / Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. - С. 106.

37. Тальская О. С. Указ. соч., с. 10.

38. Восстание декабристов: Документы // Т. XIV, с. 444; Шкерин В. А. Указ. соч., с 17.