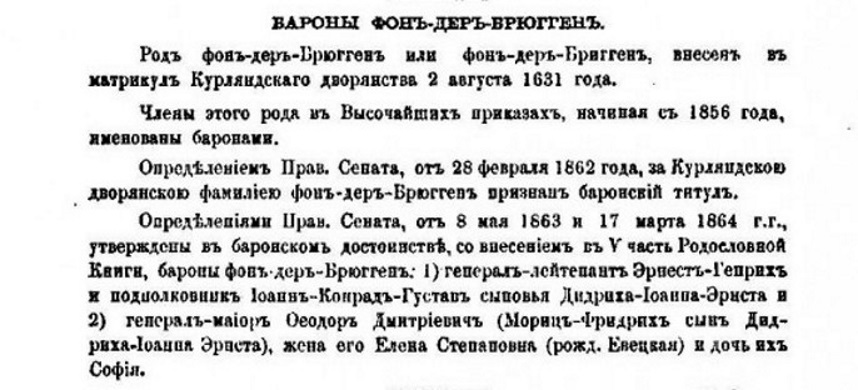

АЛЕКСАНДР фон дер БРИГЕН. ДЕКАБРИСТ БЕЗ ДЕКАБРЯ

(субъективные заметки)

Часть 2

«Если, по свидетельству барона Розена, после 1814 года каждый мыслящий русский принадлежал к какому-нибудь тайному обществу, то «философ», «русский Миллер» [Примечание 5] – Бриген, очень много мысливший, друг «одного из лучших сынов России» Н. И. Тургенева, не мог не принимать участия в одном из них» [10].

То были годы пробуждения дворянского либерализма. Вольнодумство охватило различные слои общества. И этот либерализм в какой-то мере вытекал из реформаторских идей Александра I, который особенно в первое время своего царствования (А. Пушкин назвал его «дней Александровых прекрасное начало») вынашивал планы переустройства страны. Думается мне, именно Александр I породил декабристов – своими реформаторскими устремлениями, а потом несбывшимися надеждами, не воплотившимися планами преобразований, «прекраснодушными» мечтами, не ставшими реальностью. Передовая дворянская молодежь жаждала от императора более решительных шагов [Примечание 6]. В некоторой степени она становилась оппозиционной правительству, но то была умеренная оппозиция. Многие декабристы могли бы подписаться под словами их товарища М. С. Лунина, который из Сибири писал сестре 16 июня 1838 года: «Теперь меня прозывают в официальных бумагах: государственный преступник, находящийся на поселении. Целая фраза при моем имени. В Англии сказали бы: Лунин – член оппозиции. Ведь таково, в сущности, мое политическое значение. Я не участвовал в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам. Мое единственное оружие – мысль, то согласная, то в разладе с правительственным ходом, смотря по тому, как находит она созвучие, ей отвечающее» [11].

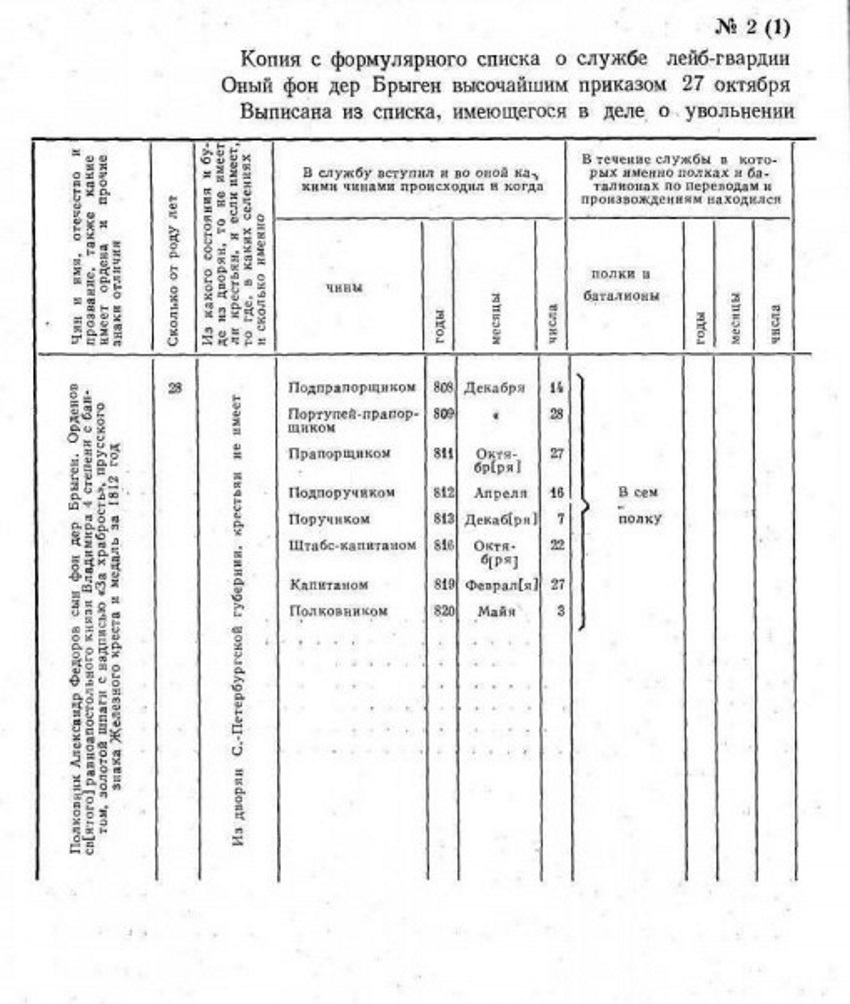

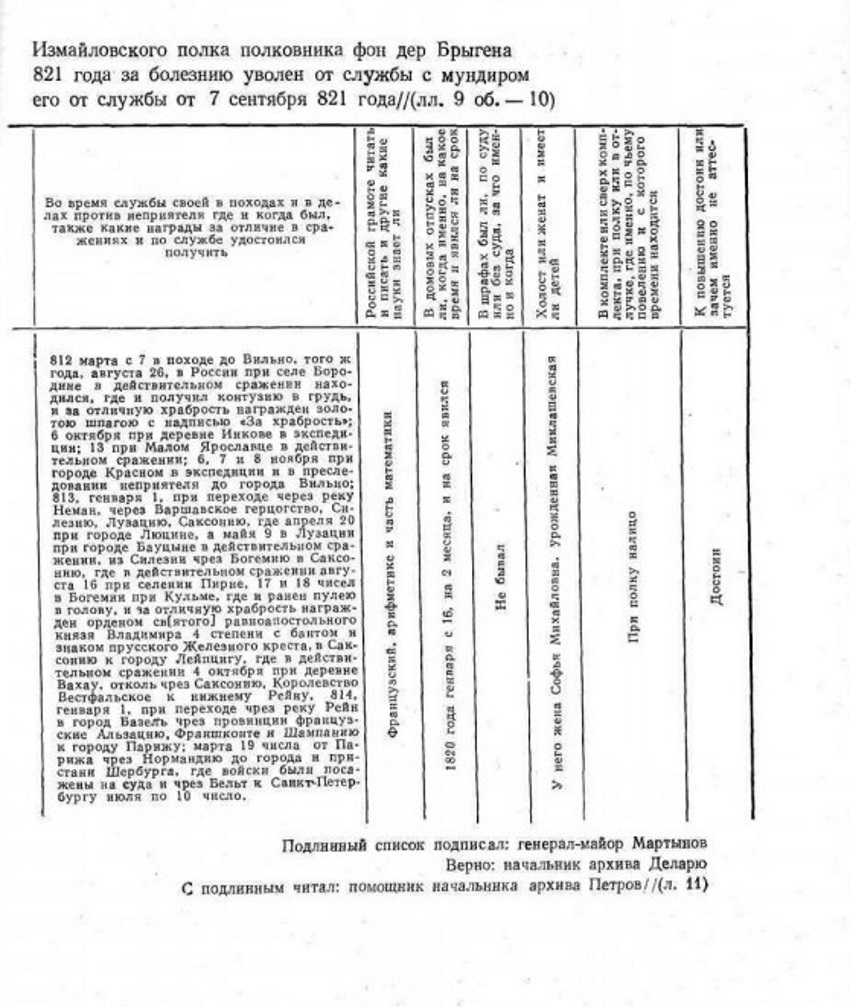

В 1818 году Александр Федорович фон дер Бриген вступил в Измайловскую управу «Союза благоденствия» – это уже случилось после учреждения общества [12]. Позже на допросе по делу декабристов он заявил:

«Причины, побудившие меня вступить в общество Союза благоденствия, были: чистосердечное желание добра моему отечеству, коему я с честью 14 лет и на поле брани служил; Союз не имел ничего противузаконного в виду, и я, записавшись в отрасль человеколюбия, имел обязанностью по возможности помогать страждущему и нищенствующему человечеству...

Цель общества состояла в том, чтобы каждому члену по своей отрасли (коих было 4: 1. правосудие, 2. человеколюбие, 3. просвещение, 4. народное богатство) по возможности стараться о благоденствии государства, сия одна мне известна, о другой я не знаю… надежды, кои оно имело в виду, были действовать согласием на общее мнение, выставлять посредством оного на вид добродетельные дела и похвальные поступки и на позор – злые и, таким образом, награждать гласностью первую и наказывать последнюю, общая же цель была – старание о улучшении нравственности, начиная с первого себя» [13].

Но, на мой взгляд, причин вступления в тайную декабристскую организацию было несколько. И одна из них: разочаровавшись в масонстве, Бриген попытался самоопределиться в новом обществе. Да и многие его друзья и соратники примкнули к Союзу благоденствия.

Что собой представлял этот союз? Обратимся к показаниям Бригена на следствии. Конечно, к ним надо относиться критически, полностью доверять им нельзя, ведь на допросах Александр Федорович вынужден многое скрывать, о многом умалчивать. Но то, что я процитирую ниже, подтверждается письмами и воспоминаниями других декабристов, когда уже утаивать смысла не было.

- «Совещания сии обыкновенно начинались молитвою, потом рассуждениями об обществе, которые через полчаса обыкновенно переходили в пустые разговоры, коими и заключались» [14].

- Ни одна управа «не имела полного числа членов, круг их действий мне неизвестен, н, вероятно, что они ничего не делали, а только собирались иногда для препровождения времени в разговорах» [15].

- «Я знаю по общим жалобам членов, что начертанный в «Зеленой книге» [так по цвету переплета назывался устав Союза благоденствия, зеленый цвет символизировал надежду] порядок никогда не соблюдался» [16].

Как такие признания совпадают со строчками А. Пушкина из неоконченной 10-й главы «Евгения Онегина»!

Сначала эти заговоры

Между Лафитом и Клико

Лишь были дружеские споры,

И не входила глубоко

В сердца мятежная наука,

Все это было только скука,

Безделье молодых умов,

Забавы взрослых шалунов…

Собрания тайных обществ не обходились без бокалов вина («Вдова Клико» или «Мадам Клико» – марка шампанского. «Лафит» – сухое вино [Примечание 7]). Я нисколько не хочу принизить членов «Союза благоденствия» Но и не нужно их идеализировать. Историческая правда такова: в тайном обществе было больше пустых разговоров, чем определенных и решительных планов и действий. Да и сам устав союза «Зеленая книга» не содержал никаких революционных идей, даже один из ее авторов Муравьев предлагал представить устав на утверждение Александру I. Есть сведения, что император знакомился с «Зеленой книгой» и даже давал ее читать своему брату Константину Павловичу («Зеленая книга» впервые была опубликована А. Н. Пыпиным в кн. «Общественное движение в России при Александре I», выдержки из нее даны в примечании 8 [Примечания 8 и 9]).

Правда, некоторые историки, ссылаясь на показания П. И. Пестеля, считают, что благонамеренность «Зеленой книги» имела конспиративное назначение. Была якобы и вторая часть устава, где провозглашалось революционное уничтожение крепостничества и самодержавия. Но верить Пестелю я бы не стал. Умный, смелый, решительный, но честолюбивый, с диктаторскими замашками, не терпящий чужого мнения, заговорщик по натуре, Пестель своими взглядами и действиями отталкивал от себя многих членов «Союза благоденствия». Его не удовлетворяла медлительность, расплывчатость и неопределенность союза, он настаивал на его глубокой конспиративности по масонскому образцу, требовал готовиться к военному перевороту и четко заявить о своей приверженности республиканскому правлению. С этой целью Пестель планировал изменить устав общества, подготовил соответствующие предложения, но они, хотя и обсуждались, приняты не были. Вторая, конспиративная, часть «Зеленой книги» другими декабристами нигде не упоминалась, да и текст ее обнаружен не был. Позже Пестель «негодовал и на бездеятельность» Северного общества [17]). Во время следствия он «сдал» многих членов тайных обществ, приписал даже самым умеренным революционно-республиканские взгляды. Пестель знал, что его ждет, что казни ему не миновать, смерть готов был встретить мужественно, но и всех своих соратников по декабризму, как мне думается, пытался повязать круговой порукой.

Было бы неправдой свести всю деятельность «Союза благоденствия» лишь к «пустым разговорам». Общество предпринимало и кое-какие практические шаги. В аристократических салонах его члены проповедовали свои идеи. Под руководством полковника Ф. Н. Глинки и графа Ф. П. Толстого была учреждена ланкастерская школа для обучения детей бедных родителей [18]. Во время голода 1821 года в Смоленской губернии И. Д. Якушкин и М. А. Фонвизин организовали комитет помощи голодающим. Под влиянием «Союза благоденствия» возникли и действовали литературный кружок «Зеленая лампа», «Военное общество». Были попытки создать собственный журнал.

Деятельность Бригена в «Союзе благоденствия» не была долгой. Каждый член союза должен был привлечь туда новых людей, но, по словам Александра Федоровича, «мною никогда ни один член не был принят в общество» [19]. На следствии он заявил, что «отстал от общества» в том же году, в котором и вступил туда, – в 1818-м [20]. Возможно, так и было: отошел от активной деятельности, но полностью с «Союзом благоденствия» не порвал, поддерживая и позже связь с некоторыми его членами, иногда посещал их собрания. Даже после роспуска «Союза благоденствия» (январь 1821 года) его однажды, в октябре 1823 г., пригласили на собрание Северного общества, которое состоялось на квартире И. И. Пущина, но по словам Бригена, «многие жаловались, что в Петербурге общество не может иметь успеха», даже не смогли избрать руководителя и, «наконец, все разъехались, ничего не положа», «после же сего я более не был ни в каких совещаниях общества», «никаких планов и проектов не подавал, а располагал на три года выехать за границу» [21].

Но членом Северного общества Бриген не был, свое участие в нем Александр Федорович отрицал, это подтверждали многие декабристы, в частности и князь С. П. Трубецкой (правда, с некоторыми оговорками). Показания же П. И. Пестеля, Н. М. Муравьева, М. И. Муравьева-Апостола об участии Бригена в Северном обществе, скорее всего, были навеяны отчасти воспоминаниями об участии Александра Федоровича в собрании на квартире И. И. Пущина, а также его не прекратившимися контактами с некоторыми активными членами тайной организации. Нельзя верить и записке (фактически доносу) Я. Н. Толстого, оболгавшего многих декабристов, именно он назвал Бригена одним из организаторов Северного общества. Основываясь на этих сомнительных свидетельствах, в новейших трудах по декабристоведению и стали причислять Бригена к Северному обществу. Однако членство в этой организации не вменялось Александру Федоровичу в вину в судебном решении – лишь его участие в «Союзе благоденствия» [22].

Общение же со своими друзьями, которые оставались членами тайных организаций, он продолжал и был в курсе многих событий, которые происходили в Северном и Южном обществах. В начале июля 1825 года, перед отъездом Александра Федоровича в Черниговскую губернию, к нему на его петербургскую квартиру пришел К. Ф. Рылеев, попросивший Бригена встретиться в Киеве с князем С. П. Трубецким. Эта встреча в Киеве и привела к главным обвинениям, выдвинутым против Бригена на следствии и в суде, но об этом речь пойдет в одной из последующих статей.

Почему Бриген отошел от тайных обществ? По-видимому, по той же причине, что и его друг Николай Тургенев. Идея заговора была чужда им. У Тургенева, который разрабатывал проекты глубоких государственных преобразований, была главная мечта – ликвидация крепостничества, проведение земельной реформы. Как писал А. Пушкин,

Одну Россию в мире видя,

Преследуя свой идеал,

Хромой Тургенев им внимал

И, плети рабства ненавидя,

Предвидел в сей толпе дворян

Освободителей крестьян.

Но «сей толпе дворян» крестьянский вопрос был не интересен. Отсюда и разочарование Тургенева в тайных обществах, хотя он принимал в них самое активное участие [Примечание 10].

Разочаровался в действиях заговорщиков и Бриген. Последователь политической теории английского философа Джона Локка, он был сторонником конституционной монархии, свобод и прав человека, нравственного совершенствования личности и общества, но к восстаниям и тем более к военным заговорам относился скептически. О. С. Тальская называет Бригена республиканцем, М. В. Нечкина считала, что все члены «Союза благоденствия», а значит и Бриген, провозгласили идею республики [23]. Эти историки, в основном, опираются на показания Пестеля, которые многие подследственные опровергли, а иные высказались неопределенно, рассказывая о совещании, на котором обсуждался вопрос о форме правления (подробнее я остановлюсь на этом в статье, посвященной аресту, следствию и суду над Бригеном).

Бриген республиканцем не был, он отрицал это и на следствии, идею республики не находим мы ни в письмах, ни в сочинениях, написанных уже после суда – на каторге и в ссылке. Я бы назвал Александра Федоровича фон дер Бригена либеральным мыслителем, мечтавшим о переустройстве страны, но не революционным, а эволюционным, реформаторским путем. Цареубийство ему было чуждо, он считал его «гнусным злонамерением», заговора он сторонился, бунта страшился.

Если бы Бриген остался в декабре 1825 года в Петербурге, принял бы он участие в восстании? История не терпит сослагательного наклонения. Но думается, вряд ли вышел бы Александр Федорович на Сенатскую площадь. Не потому, что храбрый офицер, герой Бородина и Кульма струсил бы. Просто не верил, подобно Грибоедову, что сто прапорщиков могут что-либо изменить в России [Примечание 11].

ПРИМЕЧАНИЯ

5. Г. Ф. Миллер (1705 – 1783) – российский историк немецкого происхождения, академик, первый официальный историограф Российской империи (впоследствии эту должность занимал Н. М. Карамзин), родоначальник российской археографии, ему принадлежит также слава первого российского археолога, он написал первый научный труд по истории Сибири. Называя Бригена «русским Миллером», автор, видимо, хотел подчеркнуть не только увлечение Александра Федоровича историей, но и его вклад в исследование прошлого страны, особенно Сибири.

6. «Я был в то время, – вспоминал Н. И. Греч (в царствование Николая I ставший проправительственным, официозным, продажным журналистом), – отъявленным либералом. Да и кто из тогдашних молодых людей был на стороне реакции? Все тянули песню конституционную, в которой запевалой был сам Александр Павлович», которому «хотелось блеснуть в роли конституционного короля» [29].

15 марта 1818 года, выступая на открытии польского Сейма, созданного в соответствии с дарованной Польше в 1815 году Конституцией, император Александр I пообещал «распространить спасительное влияние законно-свободных учреждений» на всю империю, иными словами – ввести Конституцию (Александр I. Речь, произнесенная его императорским величеством при открытии сейма Царства Польского в 15/27 день марта 1818 года в Варшаве / Варшава, 1818).

Во второй оправдательной записке Н. И. Тургенев указывал Николаю I на варшавскую речь Александра I как на оправдание либеральных вожделений будущих декабристов: на московском съезде 1821 года прямо «ссылались на речь, государем императором в Варшаве произнесенную, в которой видели, что государь император намерен в России дать такую же конституцию, но со временем, и когда народ будет к тому готов или способен» [30].

Об этом же писал и декабрист М. С. Лунин: «Право союза опиралось также на обетах власти, которой гласное изъявление имеет силу закона в самодержавном правлении. «Я намерен даровать благотворное конституционное правление всем народам, провидением мне вверенным» (речь имп. Александра на Варшавском сейме). Это изречение вождя народного, провозглашенное во всеуслышание Европы, – придает законность трудам тайного союза и утверждает его право на незыблемом основании» [31].

«На той же точке зрения, на какой стоял Александр I и его сотрудники, стояли и люди 14 декабря; если они о чем размышляли и толковали много, то о тех формах, в какие должен облечься государственный порядок, о той же конституции. Правда, все, что они проектировали определенного и практически исполнимого, все было уже сказано раньше их, в проекте Сперанского… Как сотрудники Александра, так и люди 14 декабря, односторонне увлеченные идеей личной и общественной свободы, совсем не понимали экономических отношений, которые служат почвой для политического порядка. Эта односторонность тех и других, и воспитателей и воспитанников (ибо декабристы были воспитанниками Александра и Сперанского), особенно резко выразилась в вопросе о крепостном праве; как правительство Александра, так и декабристы были в большой уверенности, что стоит дать крестьянам личную свободу, чтобы обеспечить их благоденствие; о материальном их положении, об отношении их к земле, об обеспечении их труда они и не думали или думали очень мало [32].

7. «К концу XVIII в. шампанское стало привычным напитком русской аристократии, но участие России в войнах с Францией привело к прекращению официального ввоза его в страну. Шампанское поступало контрабандно… Но эти же войны способствовали тому, что дары провинции Шампань еще более покорили Россию.

Во время оккупации Реймса русскими войсками в 1813 г. победители-офицеры частенько наведывались в винные погреба Торгового дома «Вдова Клико», принадлежавшего вдове Франсуа Клико... Еще тогда сразу после кончины супруга мадам Клико пыталась первый раз проникнуть на российский рынок, но неудачно. Теперь ее час настал. Было решено в тайне от конкурентов в первую очередь в Россию отправить 75 ящиков шампанского. Шампанское было направлено в Руан и погружено на голландское судно. 6 июня 1814 г. корабль отплыл в Петербург. Шампанское из первых ящиков, присланных в Петербург, продавалось нарасхват по цене 12 руб. бутылка. Это было шампанское Клико розлива 1811 г.

…сухим бордоским вином Лафит обычно начинали обед, а шампанским заканчивали. В этом контексте логично и любимое высказывание писателя М. Н. Загоскина: «Фразы и всякие громкие слова имеют свою цену лишь после сытного обеда и рюмки шампанского, а на тощий желудок никуда не годятся».

Шампанским отмечались празднества; шампанское подавали на поминках, шампанским встречали и провожали. Друг А. С. Пушкина А. И. Тургенев, уезжавший на пароходе из Кронштадта за границу, записал в своем дневнике от 18 июня 1832 г.: «Я позвал Пушкина, Энгельгардта, Вяземского на завтрак и на шампанское в каюту и там оживился грустью и самим моим одиночеством в мире» [33].

8. «Союз благоденствия» насчитывал более 200 членов. По «Зеленой книге» союз делился на управы: главной была Коренная управа в Петербурге, ей подчинялись управы в столице и на местах, всего было 15 управ. «Зеленая книга» предписывала каждому из членов Союза выбрать одну из четырех «отраслей» деятельности: человеколюбие, образование, правосудие, общественное хозяйство. Эпиграфом к уставу были слова из Евангелия от Луки: «Всякому же, ему же дано будет много, много взыщется от него: и ему же придаша множайше, множайше истяжут от него». Главная задача общества – «общее развержение умов», на что потребуется не менее 20 лет.

«§ 1. Сия-то превыше всего священная обязанность и убеждение, что господствующему злу противоборствовать можно не иначе как отстранением личных выгод и совокуплением общих сил добродетели против порока, влечет нас к составлению Союза Благоденствия, к коему, без сомнения, с удовольствием приступят все благомыслящие сограждане.

§ 2. Убедясь, что добрая нравственность есть твердый оплот благоденствия и доблести народной, и что при всех об оном заботах Правительства едва ли достигнет оное своей цели, ежели управляемые с своей стороны ему в сих благотворных намерениях содействовать не станут, Союз Благоденствия в святую себе вменяет обязанность, распространением между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения, споспешествовать Правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим Творцом предназначена.

§ 3. Имея целию благо отечества, Союз не скрывает оной от благомыслящих сограждан, но для избежания нареканий злобы и зависти, действия оного должны производиться в тайне.

Союз, стараясь во всех своих действиях соблюдать в полной строгости правила справедливости и добродетели, отнюдь не обнаруживает тех ран, к исцелению коих немедленно приступить не может, ибо не тщеславие или иное какое побуждение, но стремление к общему благоденствию им руководствует.

§ 4. Союз надеется на доброжелательство Правительства, основываясь особенно на следующих изречениях Наказа в Бозе почивающей государыни императрицы Екатерины вторыя: "Если умы их недовольно приуготовлены к ним (к законам), то возьмите на себя труд их приуготовить, и вы тем уже многое сделаете". И в другом месте: "Весьма дурная политика та, которая исправляет законами то, что должно исправить нравами".

§ 5. В цель Союза входят следующие четыре главные отрасли: 1-е, человеколюбие; 2-е, образование; 3-е, правосудие; 4-е, общественное хозяйство.

ПЕРВАЯ ОТРАСЛЬ

Человеколюбие

§ 6. Под надзором Союза состоят все человеколюбивые заведения в государстве, как-то: больницы, сиротские дома и т. п., также и места, где страждет человечество, как-то: темницы, остроги и проч. Он с приличным благотворной цели его усердием старается обозревать, по возможности улучшать и учреждать новые подобные помянутым заведения. Доводить до сведения Правительства все недостатки и злоупотребления в сих заведениях усмотренные. Ибо в совершенном убеждении, что оно истинно о сем соболезнует и готово простреть руку помощи всем страждущим. Союз также особенно печется о помещении инвалидов к приличным местам.

ВТОРАЯ ОТРАСЛЬ

Отд. 1. Распространение правил нравственности

§ 7. Союз тщательно занимается распространением, во всех сословиях народа, истинных правил добродетели, напоминает и объясняет всем их обязанности веры, ближнего, отечества и существующих властей. Он показует неразрывную связь добродетели, т.е доброй нравственности народа с его благоденствием и употребляет все усилия к искоренению пороков, в сердца наши вкравшихся, особенно: предпочтения личных выгод общественным, подлости, удовлетворения гнусных страстей, лицемерия, лихоимства и жестокости с подвластными. Словом, просвещая всех насчет их обязанностей, старается примирить и согласить все сословия, чины и племена в государстве, и побуждает их стремиться единодушно к цели Правительства: благу общему, дабы из общего народного мнения создать истинное нравственное судилище, которое благодетельным своим влиянием довершило бы образование добрых нравов и тем положило прочную и непоколебимую основу благоденствия и доблести российского народа.

Союз достигает до сего изданием повременных сочинений, сообразных степени просвещения каждого сословия, сочинением и переводом книг, касающихся особенно до обязанности человека. Личный пример и слова должны тому содействовать. Преимущественно духовные особы, в Союзе находящиеся, обязаны просвещать прихожан своих насчет их обязанностей, не исключая из сего никакого сословия. Должно стараться побуждать к сему и тех духовных особ, кои даже и не находятся в Союзе.

Отд. 2. Воспитание юношества

§ 8. Воспитание юношества входит также в непременную цель Союза Благоденствия. Под его надзором должны находиться все без исключения народные учебные заведения. Он обязан их обозревать, улучшать и учреждать новые. Вообще в воспитании юношества особенное прилагает старание к возбуждению в нем любви ко всему добродетельному, полезному и изящному, и презрение ко всему порочному и низкому; дабы сильное влечение страстей всегда было остановляемо строгими, но справедливыми напоминаниями образованного рассудка и совести…

Союз старается также отвращать родителей от воспитания детей в чужих краях. Образование женского пола, как источник нравственности в частном воспитании, входит также в предмет Союза.

Отд. 3. Распространение познаний

§ 9. Союз всеми силами попирает невежество, и обращая умы к полезным занятиям, особенно к познанию отечества, старается водворить истинное просвещение. Для сего занимается он сочинениями и переводами книг, как хороших учебных, так и тех, кои служат к изяществу полезных наук. Старается также распространять изучение грамоты в простом народе…

ТРЕТЬЯ ОТРАСЛЬ

Правосудие

§ 10. Правосудие, следствие доброй нравственности, есть, без сомнения, одна из главных отраслей народного благоденствия, и посему входит в цель Союза. Он наблюдает за исполнением государственных постановлений, побуждает чиновников, как светских, так и духовных, к исполнению обязанностей; осведомляется о всех решаемых делах и старается клонить все на сторону справедливости, - чиновников честных и исполняющих свой долг, но бедных состоянием, поддерживает; вознаграждает убытки, за правду понесенные; людей истинно достойных возводит; бесчестных же и порочных старается обратить на путь должного; в случае неудачи лишает, по крайней мере, возможности делать зло. Союз старается также укрощать и искоренять властолюбие и презрение прав человеческих, вместе с воспитанием в нас вкрадывающиеся; и убедить всякого в истине, что: общее благо народа требует непременно частного, и что каждый человек, какого бы он сословия ни был, в праве оным пользоваться.

ЧЕТВЕРТАЯ ОТРАСЛЬ

Общественное хозяйство

§ 11. Общественное хозяйство, как основание народного богатства, - связывая посредством торговли и промышленности не токмо все сословия, но и все огромные части государства; переводом же из рук в руки богатств уравнивая состояния, и тем подавая каждому надежду трудолюбием своим пользоваться тою частицею благоденствия, коей он завидовал в другом, - должно необходимо войти в цель Союза. Он особенно обращает внимание на хлебопашество и на всякого рода возделывание земель для разведения полезных произрастений; покровительствует всяческой полезной в государстве промышленности; имеет надзор над внутреннею и внешнею торговлею, стараясь оную распространить и оживить ею совершенно мертвые части отечества; отличившихся купцов в трудах для пользы общей, также и всякого рода полезных заводчиков поддерживает и представляет на вид правительству для награждения, - честных купцов отличает, бесчестных же старается обратить к обязанностям и вообще печется о введении большей честности в торговле. В предмет Союза входит также составление общественной казны» [34].

9. «Поставив себе цель «содействовать благим начинаниям правительства», оно [общество «Союза благоденствия»] вместе с тем решило добиваться конституционного порядка, как удобнейшей для этой цели формы правления. Оно, однако же, не считало себя революционным; в обществе долго обдумывалась мысль обратиться с просьбой о разрешении к самому государю в уверенности, что он будет сочувствовать их целям. Расширяясь в составе, общество разнообразилось во мнениях; появились в нем бешеные головы, которые предлагали безумные насильственные проекты, но над этими проектами или улыбались, или отступали в ужасе. Это разнообразие мнений повело в 1821 г. к распадению Союза благоденствия» [35].

10. «Действовавшее тогда общество никогда не было тайной для Александра. Рассказы о доносчиках, которые будто бы выдали секрет, ничего не значат. Александр все знал: главных членов обоих союзов, их цели, читал даже некоторые их проекты. Когда Н. Тургенев был вождем Северного общества, раз ему передано было от имени императора увещание бросить заблуждение; увещание было передано не как приказание, а как «совет одного христианина другому». Повинуясь этому доброму совету и равнодушный к формам правления, к политической программе тайного общества, занятый только мыслью об освобождении крестьян, Тургенев покинул Россию и вышел из общества» [36].

«Если бы главной целью декабристов действительно было крестьянское освобождение, то для этого им было вовсе не обязательно, рискуя жизнью, организовывать политический заговор. Тем из них, кто владел крепостными «душами», стоило только воспользоваться указом Александра I от 20 февраля 1803 года – указом о вольных хлебопашцах. И отпустить на волю собственных крепостных. Согласно этому указу помещикам разрешалось освобождать крестьян целыми общинами – с обязательным наделением их землей.

Известно, что никто из участников тайных обществ этим указом не воспользовался и официально крестьян не освободил. Более того, летом 1825 года, за несколько месяцев до восстания Черниговского полка, его будущие участники совершенно бестрепетно подавили крестьянские волнения в украинской деревне Германовка [37].

11. А. С. Грибоедов: «Сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России. Я говорил им, что они дураки» [38].

ИСТОЧНИКИ

1. Карамзин Н.М. О древнейшей и новой России в ее политическом гражданском отношениях / М.: Наука, 1991. – С. 280 – 281.

2. Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 5. Курс русской истории. Часть V // Под ред. В. Л. Янина / М.: Мысль, 1989. – С. 220.

3. Ключевский В. О. Указ. соч., с. 228 – 229.

4. Тальская О. С. Александр Федорович Бриген // Бриген А.Ф. Письма. Исторические сочинения: Подгот. изд. и вступ. ст. О. С. Тальской / Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. – С. 28 – 30; Шкерин В. А. Уральский след декабриста Бригена / Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. – С. 23, 26, 28; Серков А. И. Русское масонство. 1731 – 2000 г.г.: Энциклопедический словарь / М.: РОССПЭН, 2001. – С. 1080, 1125; Русское масонство. Материалы и исследования // Под ред. М. В. Рейзина и А. И. Серкова / СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 1999. – С. 103; Русский биографический словарь: Издание Императорского Русского Исторического Общества // Том 20 / СПб.: Тип. Товарищества «Общественная Польза», 1912. – С. 316 – 320.

5. Тальская О. С. Указ. соч., с. 30.

6. Восстание декабристов: Документы // Т. XIV / М., 1976 – С. 445.

7. Брайловский С. Н. Из жизни одного декабриста // Русская старина. – 1903. – Март. – С. 543.

8. Восстание декабристов: Документы // Т. XIV, с. 445.

9. Брайловский С. Н. Указ. соч., с. 542.

10.Там же, с. 543.

11. М. С. Лунин М. С. Сочинения и письма: Ред. и прим. С. Я. Штрайха / Пг.: Тип. Коминтерна Главлит, 1923. – С. 40.

12. Восстание декабристов: Документы // Т. XIV, с. 437, 431, 432.

13.Там же, с. 427 – 428.

14. Там же, с. 428.

15. Там же, с. 437.

16. Там же.

17.Там же, с. 442.

18.Там же, с. 437.

19.Там же, с. 432.

20.Там же, с. 428.

21. Там же, с. 431, 434, 441.

22.Там же, с. 433, 445 – 447; Тальская О. С. Указ. соч., с. 40 – 44; Декабристы: Биографический справочник // Под ред. С. В. Мироненко и М. В. Нечкиной / М.: Наука, 1988. – С. 29, 330; Ильин П. В. Новое о декабристах / СПб.: Нестор-История, 2004. – С. 630.

23. Тальская О. С. Указ. соч., с. 35: Нечкина М. В. Движение декабристов. Том 1 / М.: Академия наук СССР, 1955. – С. 288.

24. Нечкина, М.В. Когда и где возникло слово «декабристы»? // Сибирь и декабристы / Иркутск: Вост-Сиб. кн. изд-во, 1978. – Вып. 1. – С. 7 – 8.

25. Эрлих С. Е. Декабристы «по понятиям»: определения словарей // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография; Вып. 2 / Кишинев, 2000. – С. 281 – 302; Фельдман Д. М. Декабристоведение сегодня: терминология, идеология, методология // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы / М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2008. – С. 663 – 664.

26. Ключевский В. О. Указ. соч., с. 228.

27. Русский биографический словарь: Издание Императорского Русского Исторического Общества // Том 20 / СПб.: Тип. Товарищества «Общественная Польза», 1912. – С. 317 – 320.

28. Никитенко А. Воспоминание о Карле Федоровиче Германе // Санкт-Петербургские ведомости. – 1839. – № 217.

29. Греч Н. И. Записки о моей жизни: Под ред. Р. Иванова-Разумника и Д. Пинеса / М.; Л.: Изд-во Academia, 1930. – С. 687.

30. Шебунин А. Н. И. Тургенев в тайном обществе декабристов // Декабристы и их время, т. I / М., 1927. – С. 131.

31. Декабрист М С. Лунин. Сочинения и письма: Ред. и примеч. С. Я. Штрайха / Пг., 1923. – С. 70.

32. Ключевский В. О. Указ соч., с. 237 – 238.

33. Выскочков Л. В. Шампанское в культуре Петербурга в XIX – начале XX в. // Петербург в мировой культуре: Сб. статей / СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2005. – С. 147 – 148.

34. Пыпин. А. Н. Общественное движение в России при Александре I: Изд. Третье, с дополнениями / СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1900. – С. 547 – 560.

35. Ключевский В. О. Указ. соч., с. 229 – 230.

36. Там же, с. 231.

37. Киянская О. Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка / М.: Фортуна, 2015. – С. 5 – 6.

38. А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников // Ред. и предисл. Н. К. Пиксанова; коммент. И. С. Зильберштейна / М.: Федерация, 1929. – С. 269.

Александр КУПЦОВ Источник