Пестель Павел Иванович.

Сообщений 31 страница 40 из 56

Поделиться3613-10-2017 00:04:18

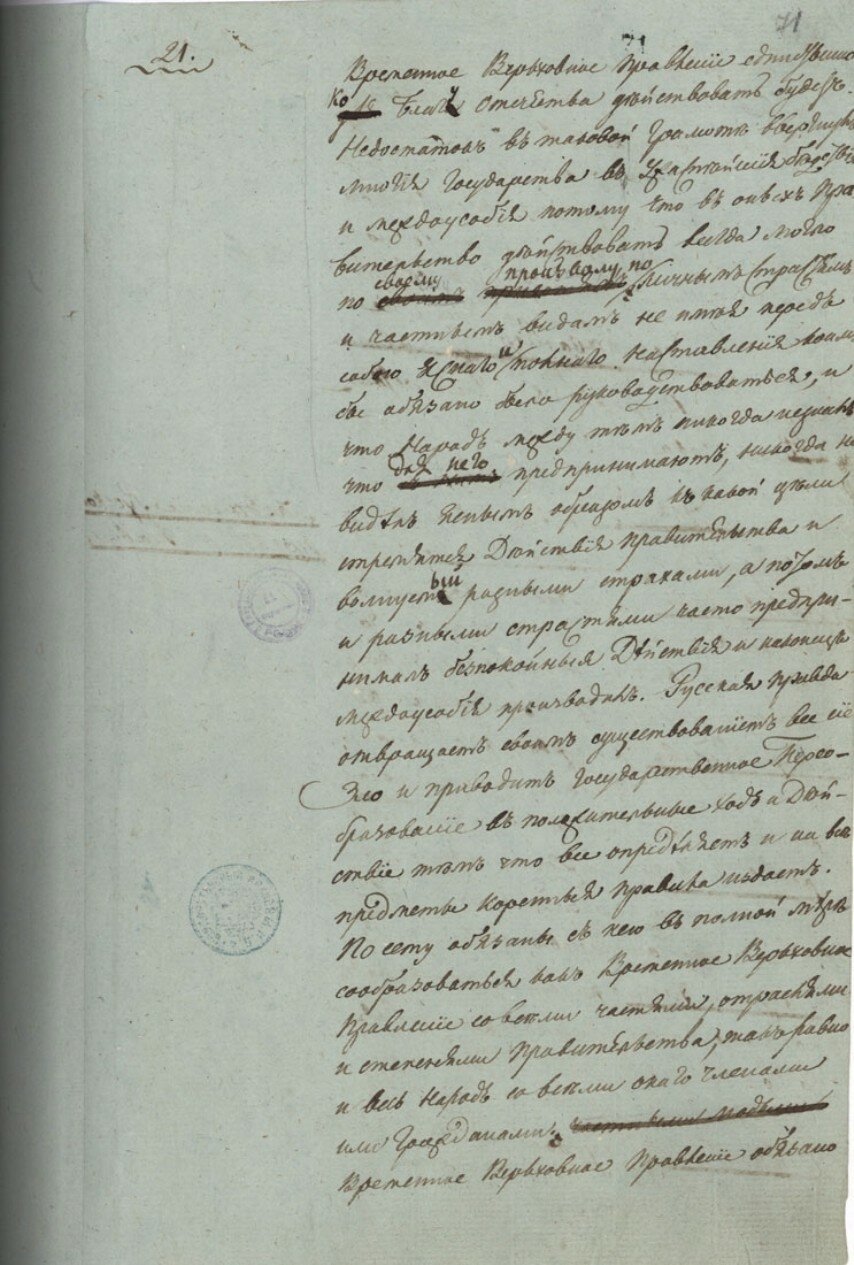

П.И. Пестель. "Русская Правда".

ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 10. Л. 66.

П.И. Пестель. «Русская Правда».

Государственный архив Российской Федерации

Ф. 48. Оп. 1. Д. 10. Л. 61–139.

Рукопись конституционного проекта П.И. Пестеля была спрятана декабристами незадолго до ареста. Следствие настойчиво допрашивало южных декабристов о содержании и местонахождении рукописи и к весне 1826 г. получило сведения о том, где она спрятана. Из Петербурга на Украину был командирован офицер, который и привез «Русскую Правду». Теперь она находится в архиве следствия по делу декабристов.

Пестель не успел дописать свой проект конституции, поэтому рукопись черновая, с многочисленными поправками, разными вариантами текста.

«§ 11. О Необходимости Русской Правды и Временного Верховного Правления

Сия двойная Цель не может иначе с успехом быть достигнута как посредством учреждения Временного Верховного Правления и обнародования Русской Правды ко Всеобщему сведению. Причины тому суть следующие: предполагаемый новый Порядок, по обширности Государства и многочисленности статей и предметов, преобразованию подлежащих, не может быть введен вдруг одним разом. Для сего нужно

множество мер приуготовительных или переводных, которые должны постепенно вход и Действие быть приводимы, дабы Государство не подверглось беспорядкам, волнениям и превращениям, которые вместо улучшения могли бы только ввергнуть оное в гибель. Все происшествия в Европе в последнем полустолетии случившиеся доказывают, что Народы возмечтавшие о возможности внезапных Действий и отвергнувшие постепенность в ходе Государственного Преобразования впали в ужаснейшие бедствия и вновь покорены игу Самовластия и Беззакония.

Сие доказывает необходимость приступить к преобразованию Государства постепенными мероприятиями. Кому может быть поручено исполнение сего важного Дела, как не Временному Верховному правлению: Прежняя Верховная Власть довольно уже доказала враждебные свои чувства противу Народа Русского; а представительный Собор не может быть созван, ибо начала представительного Верховного Порядка в России еще не существуют. Но поелику Россия должна иметь залог в том, что Временное Верховное Правление точно будет действовать для одного только Блага России и для Всевозможного Усовершенствования Положения и состояния ее по всем предметам и статьям, то необходимым оказывается

издание Русской Правды в виде Наказа Верховному Правлению. С другой стороны, составление Уложения или полного свода Законов есть Дело обширное, многотрудное, требующее много времени и больших соображений, дабы все статьи оного в совершенном между собою находились согласии и соответствии. А по сему и не может оное быть вдруг ныне издано. К тому же Государственное Уложение должно содержать одни только точные или положительные Законы и Постановления, утверждающие Будущий Порядок в Государстве, а, следовательно, и не должно оно содержать:

1) Ни воспоминания о ныне существующем порядке: ибо оный прекратит свое существование;

2) Ни же изложения переводных и приуготовительных мероприятий или средств, коими нынешний порядок заменен будет предполагаемым новым: ибо приуготовительные и переводные меры суть Действия преходящие;

3) Ни же, наконец, пояснения основных умозрительных Соображений и Правил, на коих Государственное здание имеет быть сооружено: ибо умозрения не могут входить в Состав Положительных Законов или Уложения.

Но поелику сии три предмета преимущественно важны и России непременно известны быть должны при самом начале Ея возрождения и Преобразования, то тем еще более оказывается Необходимость в Русской Правде, которая,

излагая коренные Начала и основания сего Преобразования, содержала бы Указания на Целое Государство и на все оного части, члены и Отрасли.

§ 12. Определение: цель и Действие Русской Правды

Русская Правда есть по сему Верховная Всероссийская грамота, определяющая все перемены в Государстве последовать имеющие, все предметы и Статьи уничтожению и ниспровержению подлежащие и, наконец. коренные Правила и начальные основы, долженствующие служить неизменным руководством при сооружении нового Государственного порядка и составлении нового Государственного Уложения.

Она содержит определение некоторых важнейших положительных законов и Постановлений будущего порядка Вещей, исчисление главных предполагаемых переводных мероприятий и, вместе с тем, пояснение коренных Соображений, начальных причин и основных Доводов, утверждающих предполагаемое для России Государственное Устройство. И так Русская правда есть Наказ или Наставление Временному Верховному Правлению для его Действий, а вместе с тем, и объявление Народу от чего он освобожден будет и чего вновь ожидать может.

Она содержит Обязанности на Временное Верховное Правление возлагаемые и служит для России ручательством, что Временное Верховное Правление единственно ко Благу отечества действовать будет. Недостаток в таковой Грамоте ввергнул многие Государства в Ужаснейшие бедствия и междоусобия, потому что в оных Правительство действовать всегда могло по своему произволу, по личным страстям и частным видам, не имея перед собою ясного и полного наставления, коим бы обязано было руководствоваться, и что Народ между тем никогда не знал, что для него принимают, никогда не видел ясным образом, к какой цели стремятся Действия Правительства, и волнуемый разными страхами, а потом и разными страстями часто предпринимал беспокойные Действия и, наконец, междоусобия производил. Русская Правда отвращает своим существованием все сие Зло и приводит Государственное Преобразование в положительные ход и Действие тем, что все определяет и на все предметы коренные правила издает. По сему обязаны с нею в полной мере сообразоваться как Временное Верховное Правление со всеми частями, отраслями и степенями Правительства, так равно и весь Народ со всеми оного членами или Гражданами.

Временное Верховное Правление обязано новый Государственный Порядок, Русскою Правдою определенный, постепенными мероприятиями ввести и устроить, а Народ обязан сему введению не только не противиться, но, напротив того, Временному Верховному Правлению усердно всеми силами содействовать и неуместным нетерпением не вредить преуспеванию Народного Возрождения и Государственного Преобразования».

Поделиться3813-10-2017 09:02:41

П.И. Пестель был старшим сыном в семье крупного российского администратора конца 18 – начала 19 века, почт-директора и генерал-губернатора Сибири Ивана Борисовича Пестеля.

В обществе Иван Борисович был весьма заметной фигурой. Почт-директором в Москве он стал в 24 года, еще через четыре года в его семье родился первенец – сын Павел (в крещении Пауль-Бухард). Павел появился на свет в огромном доме на Мясницкой улице, казенной почт-директорской резиденции. Пестели были незнатны, в свете их считали выскочками.

Московское почт-директорство И.Б. Пестеля пришлось на позднюю екатерининскую эпоху, когда после французской революции особое подозрение у императрицы вызывали масоны. И. Б.Пестель занимался слежкой за масонской перепиской: он списывал масонские письма и представлял по начальству. Эти копии, попав в руки Екатерины, решили судьбу Новикова, он был арестован и заключен в тюрьму. После ареста Новикова перлюстрация писем стала для российских почтовых чиновников занятием почти официальным.

Услуга, которую тогда оказал Пестель императрице, забыта не была: при Павле I, Пестелю поручили руководить петербургской почтой, он вместе с семьей переехал в столицу. Место московского почт-директора по наследству перешло к его младшему брату Николаю. В 1799 году И.Б. Пестеля назначают президентом Главного почтового ведомства России, но все годы правления Павла он – на грани отставки. Сохранилось много анекдотов той поры, один из них приводит в мемуарах знаменитый журналист Николай Греч: «Однажды призывают Пестеля к императору. Павел в гневе говорит ему:

– Вы, сударь, должны брать пример с вашего брата. Он удержал одну иностранную газету, в которой было сказано, будто я велел отрезать уши мадам Шевалье, а вы ее выпустили в свет. На что это похоже?

Пестель отвечал, не смутившись:

– Точно выпустил, государь, именно для того, чтоб обличить иностранных вралей. Каждый вечер публика видит в театре, что у ней уши целы, и, конечно, смеется над нелепой выдумкой.

– Правда! Я виноват. Вот, – сказал Павел (написав несколько слов на лоскутке бумаги об отпуске из кабинета бриллиантовых серег в 6000 рублей), – поезжай в кабинет, возьми серьги, отвези к ней и скажи, чтобы она надела их непременно сегодня, когда выйдет на сцену».

В 1801 году, в возрасте 36 лет, И.Б. Пестель стал сенатором, а в 1806 году он, тайный советник, был назначен генерал-губернатором Сибири. Генерал-губернаторство принесло Пестелю прозвища «сибирский сатрап» и «проконсул Сибири» и недобрую репутацию среди современников и потомков. Враг «всякой свободной идеи, всякого благородного порыва», «суровый, жестокий, неумолимый» человек, который «любил зло как стихию, без которой он дышать не может, как рыба любит воду» – таким запомнился И.Б.Пестель знавшим его в период генерал-губернаторства людям. На этой должности Пестель пробыл 13 лет; большую часть которых прожил в Петербурге, а отставка его сопровождалась громким скандалом. Вяземский приводит анекдот, который рассказывали в свете о сибирском генерал-губернаторе: Пестель был однажды приглашен на обед к государю, среди приглашенных был также и граф Федор Ростопчин, его давний враг. Александр I, стоя у окна, спросил: «Что это на церкви... на кресте, черное?» – «Я не могу разглядеть, – заметил Ростопчин, – это надобно спросить у Ивана Борисовича, у него чудесные глаза, он видит отсюда, что делается в Сибири».

Отставка последовала в 1922 г., обремененный огромными долгами, И.Б. Пестель уехал из столицы в принадлежавшую его жене маленькую деревню Васильево Красницкого уезда Смоленской губернии. При отставке он получил от царя пожизненную пенсию, но вся она уходила на покрытие долгов.

С родителями Петра Пестеля связывали близкие отношения. Они больше остальных детей любили старшего сына («Есть ли существо в мире, которое могло бы так же желать вам блага, как ваши родители. Вы – их счастье, вы – все для них», – писал ему отец). Сын отвечал им не меньшей любовью и почтением, к советам же отца внимательно прислушивался. Большинство из дошедших до нас писем отца к сыну содержат советы о том, как следует делать карьеру. В качестве примера отец приводит себя: «Есть средства очень благородные оказывать любезности тем лицам, которые могут быть нам полезны. Не надобно пренебрегать этими средствами, мой друг. Служба прежде всего, но маленькие одолжения, которые может себе позволить честный человек, не должны быть забываемы. Ты довольно знаешь меня, мой дорогой Павел; так вот такой человек, как я, никогда не упускал случая оказывать любезность и внимание моим начальникам, что не входило в мою обязанность как подчиненного». Были и советы частного характера: «сблизиться» с графом де Местром, сходить к Аракчееву, приобрести расположение влиятельных при дворе генералов, вообще стараться устанавливать дружеские отношения с теми, кто «пользуется доверием у императора». Пестель-старший советует сыну не пренебрегать ничем ради возможности упрочить свое положение и добиться повышения по службе, искренность и мораль – не лучшие, по его мнению, средства для достижения карьерных успехов.

Судя по ряду поступков Пестеля-сына, к советам отца он прислушивался. Сохранились свидетельства о его сложных отношениях с

генерал-лейтенантом Виттом – одним из самых грязных личностей, по мнению Ю.М.Лотмана, в истории русского политического сыска: «Шпион не столько по службе, сколько из призвания, Витт лелеял далеко идущие честолюбивые планы. По собственной инициативе он начал слежку за рядом декабристов: А.Н. и Н.Н. Раевскими, М.Ф. Орловым и др. Особенно сложные отношения связывали его с П. Пестелем. Пестель прощупывал возможность использовать военные поселения в целях тайного общества. Он ясно видел и авантюризм, и грязное честолюбие Витта, но и сам Пестель – за что его упрекали декабристы – был склонен отделять способы борьбы за цели общества от строгих моральных правил. Он был готов использовать Витта, так же как позже надеялся сделать из растратчика И. Майбороды послушное орудие тайных обществ. Недоверчивый Александр I долго задерживал служебное продвижение Пестеля, не давая ему в руки самостоятельной воинской единицы. А без этого любые планы восстания теряли основу. Пестель решился использовать Витта: жениться на его дочери – старой деве и получить в свои руки военные поселения юга. В этом случае весь план южного восстания опирался бы на бунт поселенцев, «взрывоопасность» которых Пестель полностью оценил. Встречная «игра» Витта состояла в том, чтобы проникнуть в самый центр заговора, существование которого он ощущал интуицией шпиона. Получив сведения о заговоре в Южной армии, он намеревался использовать этот козырь в сложном авантюрном плане – в зависимости от обстоятельств продать Пестеля Александру или Александра Пестелю. … Судьба решила по-своему: Александр, наконец, вручил Пестелю полк, и обращение декабристов к Витту сделалось ненужным».

Поделиться3913-10-2017 09:06:45

Александр Бережной

Легенда или семейное родство советского адмирала

Среди декабристов П. И. Пестель выделялся не только по своему уму, оригинальности мыслей и суждений, но и по той роли, какую он играл в их тайном обществе. Не случайно в списках казненных его имя стоит первым. В записках протоиерея Казанского собора Мысловского, духовного наставника декабристов, не питавшего добрых чувств к «государственным преступникам», мы находим прямо-таки восторженный отзыв о Пестеле: «Сей преступник есть отличнейший в сонме заговорщиков, как по данному ему воспитанию, так и по твердости духа... Быстр, решителен, красноречив в высшей степени; математик глубокий, тактик военный превосходный... Никто из подсудимых не был спрашиван в комиссии более его, никто не выдержал столько очных ставок, как опять он же; везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твердости его. Казалось, он один готов был на раменах вынести тяжесть двух альпийских гор. В комиссии всегда отвечал с видною гордостью и с каким-то самомнением». В своих письмах и воспоминаниях декабристы также согласованно говорили о непревзойденной мыслительной логике политического вождя декабризма, об обширности знаний, красноречии и особой силе его характера. Политическая деятельность одного из главных идеологов общества декабристов, как правило, лежит в основе всех исторических исследований, подробности же личной жизни Пестеля зачастую остаются в тени... Арестованный по доносу далеко от Петербурга, П. И. Пестель холодным январским днем 1826 г. был доставлен в сырой и мрачный каземат Петропавловской крепости.

Рассчитывать на царскую милость не приходилось, однако была надежда одним махом избавиться от предстоящих пыток — принять яд. Но комендант крепости генерал-адъютант Сукин при осмотре успел предотвратить преждевременную смерть.

4 января Пестель был вызван на допрос в Зимний. Николай I сам пожелал допросить особо важного государственного преступника. Записывал показания декабриста граф В. В. Левашов, генерал-адъютант, член Верховного Уголовного суда по делу декабристов.

В своем вызове во дворец Пестель, вероятно, усмотрел возможность прямой связи с царем. Поэтому, адресуя из крепостного каземата свою переписку графу Левашову, он, несомненно, понимал, что письма его будет читать сам Николай I.

В одном из писем Павел Иванович сильно обеспокоен тем, как отразилось страшное известие об его аресте на родителях, которых он любил. Но было и еще одно письмо к графу. Написанное 31 января 1826 г., оно содержало следующие строки: «Благоволите также не забыть о просьбе, изложенной мною в письме, которое я имел честь писать вам 19 января: если уж такова будет моя судьба, пусть просьба сия будет исполнена».

О чем же просил декабрист? Что за просьбу содержало его письмо, датированное 19 января 1826-г., которое еще не разыскано?..

Московский историк полковник-инженер в отставке Г. Б. Ольдерогге, внук участника Отечественной войны 1812 г., сам прошагавший фронтовыми дорогами Великой Отечественной, в 30-х годах знал одного моряка. «Он приезжал в Гатчину, — вспоминал Георгий Борисович, — огромный ростом, веселый и громогласный, с обветренным лицом, с седеющей бородкой, делающей его похожим на скандинавских мореходов. Он появлялся у нас дома — мои родители дружили с ним и его женой, Софьей Александровной, или родители отправлялись в гости к Ивановым, иногда брали и меня».

Из рассказов этого удивительного человека Ольдерогге узнал, что Модеста Васильевича Иванова — так звали старого капитана — еще в первые дни Октября как крупного специалиста флота пригласил к себе В. И. Ленин и предложил ему принять командование военно-морскими силами Петроградского военного округа. Видел историк на стене гатчинской квартиры М. В. Иванова и ленинский автограф телеграммы, по которой тот был вызван в Смольный.

Тогда же был засвидетельствован и еще один интереснейший факт, имеющий самое прямое отношение к биографии моряка-капитана. «А ведь я внук декабриста Павла Ивановича Пестеля!..» — обронил как-то с грустью Модест Иванов, когда речь зашла о его родословной.

— Приходится только сожалеть, что в ту пору у меня не имелось магнитофона, — вздохнул Ольдерогге, когда мы встретились впервые... на его московской квартире. — Не вел тогда, в тридцать шестом, я и записей. А со временем многое забылось... Сам же Модест Васильевич погиб в трудную зиму 1942 г. в блокадном Ленинграде, а годом раньше у стен героического города оборвалась жизнь единственного его сына Георгия. Тогда же пламя войны не пощадило и семейных бумаг Ивановых.

— Но неужели не осталось никаких документов?

— Возможно, где-то в архивах и сохранились, — уклончиво ответил мой собеседник. — Нужно бы попытаться найти...

— Непременно!

Так начался поиск, со временем увлекший нас обоих. Немало за эти годы удалось: выявить архивные документы, встретиться с интересными людьми, познакомиться с необыкновенными биографиями.

... В 1813 г. 20-летний Павел Пестель, блестяще образованный офицер, двумя годами ранее первым по списку окончивший Пажеский корпус (за что был занесен на мраморную доску) и получивший за отличие в Бородинском сражении из рук самого Кутузова золотую шпагу «За храбрость», едва оправившись от тяжелого ранения, назначается адъютантом командира 1-го армейского корпуса генерала П. X. Витгенштейна. Штаб корпуса в 1814 г. был расквартирован в Митаве (ныне Елгава). Здесь Пестель приобщается к философским и экономическим наукам и все чаще начинает обращать свои мысли к планам будущего политического переустройства России. Нередко совершает поездки в Петербург, где жили его родители. А когда в 1816 г. в столице возникает первая тайная политическая дворянская организация «Союз спасения», по уставу названная «Общество истинных и верных сынов отечества», Павел Пестель становится одним из активнейших ее членов. Говоря современным языком, именно ему принадлежит заслуга создания «филиала» этого общества в Митаве. Уже на этом раннем этапе Пестель приходит к твердому убеждению, что, прежде чем начать революционное выступление, необходимо разработать программу общества. И именно здесь, в бывшей столице Курляндского герцогства, он напишет устав первого в России революционно-демократического союза, целью которого станет ликвидация крепостничества, установление унитарной республики. Сам же Пестель в Митаве «лично вовлек в члены тайного общества четырех человек: полковников Петрулина и Свободского, подполковника Ткаченко и майора Авенариуса».

Но с этим городом связана и еще одна не совсем обычная страница в биографии выдающегося революционного реформатора России. Предание, услышанное Г. Б. Ольдерогге (первый биограф М. В. Иванова) в 1936 г. от Модеста Иванова, гласит, что у Павла Пестеля в те годы в Митаве была пылкая любовь. Будто остался внебрачный сын, для которого он добился дарования прав наследования имени и дворянства. Якобы было положительное решение самого Александра I, особо ценившего дипломатические способности полковника Пестеля. Услуги последнего понадобились русскому монарху в 1821 г. для дипломатической миссии в Молдавии и Валахии с целью выяснения дел в Дунайских княжествах...

Как известно, часть писем из архива П. И. Пестеля (около 300), касающихся разных моментов его жизни, уцелела и дошла до наших дней. Их он, как многие свои бумаги, не уничтожил — не поднялась рука. Это письма его родителей,

Историк Л. А. Медведская, занимавшаяся «расшифровкой» писем Павла Пестеля, приводит одно интересное высказывание. «Нам почти неизвестна личная жизнь Павла Пестеля... — пишет она. — Но из одного письма Ивана Борисовича от 22 октября 1815 г. мы узнаем, что до него дошли слухи о намерении Павла жениться. К сожалению, мы не знаем имени той женщины, которая пленила молодого Пестеля в Митаве. Отец был напуган. Он не допускал мысли, что его сын предпримет столь важный шаг без родительского согласия».

Бывший московский и петербургский почтдиректор при Павле I, а затем долгое время занимавший пост сибирского генерал-губернатора при Александре I, Иван Борисович Пестель считал такой брак недостойным для своего горячо любимого первенца. Кстати, Пестель-отец всегда ревностно оберегал карьеру старшего сына. В дальнейшем Иван Борисович всецело передает решение вопроса о возможной семейной жизни Павла Ивановича в руки его матери. «Что касается твоей женитьбы, — писал он ему 29 августа 1821 г., — я не имею ничего прибавить к тому, что твоя превосходная мать высказала в своем письме, которое я прилагаю при сем».

К сожалению, это письмо матери декабриста, как и многие другие, которые помогли бы пролить свет на интересующую нас легенду, время не сохранило. Не стало несколько лет тому назад и Л. А. Медведской. Вероятно, у нее были свои аргументы по затронутой нами проблеме. Как бы то ни было, но слова ее книги — важное свидетельство. Они подтверждают не только серьезные намерения Павла Пестеля по устройству своей личной жизни в митавский период, но и... возможно, говорят в пользу ожидавшегося или родившегося наследника? Так не о будущем ли сына просил нового монарха в своем предсмертном письме заключенный в крепость декабрист? К сожалению, этого мы не знаем, хотя подобное предположение вполне допустимо... В ночь на 13 июля 1826 г. Пестель с товарищами был казнен на кронверке Петропавловской крепости. Тела декабристов, уложенные в два больших ящика, наполненных негашеной известью, по приказу императора тайком, ночью, были преданы земле на острове Голодай, где в то время находилась городская свалка.

Нового царя преследовали воспоминания о страшном дне 14 декабря. Самодержавие всячески старалось не только опорочить движение декабристов, но и навсегда сгладить всякий след его в памяти русского общества. И тон в этом задавал прежде всего сам Николай I, не терпевший в своем присутствии даже упоминания о декабристах. Эту же цель преследовал и подписанный им указ о детях декабристов, рожденных в Сибири, в котором говорилось: «Детям обоего пола не дозволять носить фамилии, коей невозвратно лишились их отцы, но именоваться по отчеству, т. е. Сергеевыми, Никитиными, Васильевыми». Согласно высочайшему повелению, предусматривалась и отдача детей декабристов, лишенных фамильных имен, в казенные заведения. Только при таком условии им разрешалось получать образование в европейской части России.

... Ранним утром 21 августа 1826 г. на стол Курляндского гражданского губернатора статского советника барона П. В. Гана легла секретная депеша за №3817. «Государю Императору благоугодно знать в возможной подробности положение и домашние обстоятельства ближайших родных всех тех преступников, кои были преданы Верховному Уголовному суду и по приговорам оного осуждены, о чем мною объявлено высочайшее повеление господином Военным Министром. Вследствие чего поручено вашему превосходительству немедленно собрать по вверенной вам губернии чрез сношения с представителями дворянства сведения: имеются ли у кого из поименованных в приложенном сего списке ближайших родных, и донести мне о том, что окажется». П. В. Ган знал, что генерал-адъютант Ф. О. Паулуччи, чья подпись стояла под документом, не любил медлительности подчиненных. Он тотчас распорядился, чтобы грозная депеша как можно скорее была разослана во все концы вверенной губернии.

По преданию семьи Ивановых, Николай I, зная о существовании малолетнего наследника руководителя Южного общества, распорядился его у матери отнять. Под новой фамилией «Иванов» он был отдан в казенный пансионат на государственное воспитание. Все документы о нем были «утеряны».

Из личного дела адмирала флота, хранящегося в архиве, видно, что его отец — Иванов Василий Иванович — окончил Тартуский университет, работал учителем в Петербургской гимназии. Других сведений об отце в деле не значится...

Несколько лет тому назад автор этих строк начал искать в Елгаве подтверждение той необычной легенде-преданию. Ведь своим рождением она обязана этому городу. Не давали покоя и слова, однажды прочитанные в книге Л. А. Медведской. Так кто же была та митавская красавица, которой Павел Пестель намеревался предложить руку и сердце?

Мы тоже не знаем ее имени. Много времени прошло с той поры. Немало суровых испытаний пронеслось и над городом. Одно из них относится к огненному 1944 г. Тогда погибла городская ратуша с бесценным архивом. Не сохранились и церковные книги.

Дальнейший поиск привел в Ригу, в исторический архив Латвийской ССР, где в одном из фондов хранится интересная коллекция из 124 книг. Это «Метрические книги еврейско-лютеранских приходов Латвии», охватывающие период 1641—1883 гг. Но готическая скоропись, на которой в те времена велась запись, оказалась непреодолимой преградой. «Пробиться» через нее, несмотря на все усилия, пока не удалось. Ждут дальнейшей «расшифровки» и ответы местных магистратов курляндскому гражданскому губернатору, исполненные трудной, подчас непонятной для нас письменной символикой. Хранятся они в отдельном фонде под названием: «О преступниках, принадлежавших к злоумышленным тайным обществам, преданных Верховному Уголовному суду, и доставленных сведениях о положении и домашних обстоятельствах ближайших родственников их».

И все-таки мне повезло. В Риге удалось обнаружить один любопытный документ, изданный на немецком языке Тартуским университетом еще в 1889 г., очевидно к его 250-летнему юбилею, и весьма скромным тиражом. «Альбом Императорского Дерптского Университета» — так называется этот уникальный раритет и содержит он имена всех студентов, ранее обучавшихся в нем. Но ведь именно там, по свидетельству Модеста Иванова, учился его отец! Внимательное ознакомление с изданием подтверждает это. Среди вышедших из стен этого храма науки в 1839 г. значится и Василий Иванов — учитель русской словесности. Это уже была удача!

В документе можно прочесть, что «Иванов Василий, уроженец Петербурга, родился в 1814 г. (запомним эту дату!), учитель в Николаевском сиротском институте в Гатчине. С 1850 до 1860 г. — в Александровском кадетском корпусе в Царском Селе (ныне г. Пушкин), затем в гимназиях, в Петербурге».

В общем, небогатая информация. И все же она не может не наводить на размышления. Почему, к примеру, у всех бывших студентов указаны точные числа, год и место рождения, имена родителей, а у Василия Ивановича Иванова указан только год? В графе «происхождение» он значится как воспитанник воспитательного дома, в «сведениях о родителях» — прочерк. Случайная ли это забывчивость или на то существовала чья-то определенная воля? Ответа на эти вопросы пока нет...

Императорский Гатчинский сиротский институт, куда возвратился теперь уже в качестве младшего учителя гимназии Василий Иванович Иванов (отчество ему было «пожаловано» лишь после окончания Дерптского университета), был основан Николаем I на базе существовавшего с 1803 г. сельского воспитательного дома «для призрения» детей обоего пола, лишенных родителей. Это был, пожалуй, единственный в России закрытый мужской институт, который «заключал в себе пансионы со школой для малолетних сирот, принимаемых в институт с 4-летнего возраста, и гимназию, не считая классов: писарского и музыкального». Именно здесь жили, воспитывались и получали среднее образование дети штаб- и обер-офицеров, а также гражданских чиновников. Летом 1826 г. одним из его питомцев становится Василий Иванов...

В поиске документов, которые могли бы пролить свет на загадочные обстоятельства поступления Василия Иванова в бывшее царское учебно-воспитательное заведение закрытого типа, оказались полезными свидетельства Б. Е. Цизевского, жителя Ленинграда. Один из последних питомцев института, он настоятельно рекомендовал отправиться в Тарту.

... На зеленой вершине Тооменяги — руины старинного Домского собора. Отсюда рукой подать до белокаменного здания с портиком, который как бы легко парит над строгими массивными колоннами у его главного входа. Это и есть Тартуский университет. Еще в 1632 — 1699 гг. здесь работала учрежденная шведским королем Густавом академия, а после возрождения в апреле 1802 г. университета Александром I он вслед за Петербургским и Московским становится третьим научным центром России. Здесь в 1834 — 1839 гг. обучался Василий Иванов. Оказывается, его студенческое дело хранилось в массивном здании Центрального государственного архива Эстонской ССР, что всего в нескольких минутах ходьбы от университета. Позади трудности «расшифровки» (в полном смысле этого слова!) готической скорописи XIX века, на которой во всей Прибалтике велось в те годы официальное делопроизводство. У времени вырвана еще одна тайна.

Вспомним легенду. Казнь декабристов и поступление в «казенный пансионат» Василия Иванова происходит в одном и том же году! Случайно ли это совпадение (ради этого и разыскивалось студенческое дело)?

Но установить, кто же были родители загадочного студента, из его университетских документов не удалось. В деле Василия Иванова они просто не значились.

Дальнейшую судьбу воспитанника Сиротского института можно проследить по другим найденным документам. В частности, выяснилось, что в биографии Василия Иванова старинный и тихий студенческий Дерпт занимал особое место. Впервые путь от Гатчины до границ Лифляндии он проделал на перекладных в ноябре 1833 г., чтобы жадно припасть к богатейшей кладези мудрости. В другой раз Иванов побывал в Дерпте десятилетие спустя, в июле 1843 г. Преодолев многочисленные препятствия университетского начальства, состоявшего преимущественно из немцев, ему наконец-то удалось добиться степени старшего учителя, что давало преимущества в службе. Но была и еще одна поездка, заслуживающая внимания. О цели ее мы узнаем из одного прошения «учителя русского языка и репетитора из воспитанников», датированного 19 ноября 1839 г. Для исследователей этот документ интересен тем, что он проливает свет на личную жизнь Василия Иванова, называет имя девушки, ставшей его женой. Это Эмилия Кизерицкая, «дочь дерптского уездного казначея коллежского асессора Кизерицкого».

Увлечение в своей педагогической деятельности стихами и сочинениями, прославлявшими вольность, видимо, не прошло для коллежского секретаря Иванова без последствий. «Казенный воспитанник» медленно, очень медленно продвигался в чинах. Став в тридцать лет только титулярным советником, что, согласно «Табели о рангах», соответствовало 9 чиновничьему классу, Василий Иванов так и не смог подняться по служебной лестнице выше этого штатского звания. Когда же представилась возможность, начальство от него попросту избавилось. Причем привычным в таких случаях способом. Это хорошо видно из его формулярного списка, где значится, что старший учитель русского языка и литературы титулярный советник Иванов «не может оставаться в сей должности по части болезненных припадков, от которых происходят упущения в преподавании». 19 октября 1849 г., проработав в Гатчине десять лет, Василий Иванов был «от службы при Сиротском институте за болезнью уволен».

Но уже в следующем году болезнь не помешала ему стать преподавателем в Александровском кадетском корпусе в Царском Селе. А в 1860 г. Василий Иванович Иванов переезжает с семьей в Петербург, где успешно преподает в частных гимназиях, а затем в лютеранском училище на Невском проспекте. Выйдя на пенсию в 1880 г., он окончательно поселился в городе своей юности — Гатчине, где вскоре и скончался. Прах его покоится на городском кладбище. Фотографию кавалера ордена Св. Анны В. Иванова удалось разыскать далеко от родных его мест.

Незадолго до переезда в Гатчину он потерял жену и вторично женился на молодой акушерке Александре Афанасьевне. 30 марта 1875 г. у них родился сын Модест. Судьба детей Василия Ивановича от первого брака неизвестна...

<. . .>

Сотрудничество офицера старого флота М. Иванова с Центробалтом, руководимым большевиком Павлом Дыбенко, было далеко не случайным. Высокую гражданственность Модеста Иванова по достоинству оценили матросы, единодушно избравшие его еще в июле 1917 г. командиром 2-й бригады крейсеров Балтийского флота.

Первый Всероссийский съезд моряков военного флота, в работе которого принимал участие В. И. Ленин, 21 ноября 1917 г. «за преданность народу и революции, как истинному борцу и защитнику прав угнетенного класса» присвоил Модесту Васильевичу Иванову звание контр-адмирала. Он стал первым советским адмиралом. Тогда же и был назначен членом Верховной морской коллегии.

<. . .>

В сентябре 1894 г. Модест Иванов был выпущен из Морского корпуса в чине мичмана и за успехи в учебе, несмотря на незнатность происхождения, был рекомендован в Морскую академию. Закончив ее с отличием, лейтенант в 1900 г. прибывает к месту своей службы, в Порт-Артур.

Обороне этой крепости и военно-морской базы на Дальнем Востоке суждено будет вскоре стать одним из центральных событий в русско-японской войне 1904—1905 гг.: имя ее навсегда вошло в героическую летопись отечественного флота. Именно здесь, под стенами легендарной крепости, русские моряки первыми в мире успешно провели в апреле 1904 г. траление минного заграждения, выставленного врагом. Возглавить партию Порт-Артурского рейда — так назывался первый тральный отряд флота — С.О. Макаров поручил лейтенанту М. Иванову. Молодой, способный морской офицер, отличавшийся мужеством и отвагой и получивший золотое оружие «За храбрость» из рук генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко, блестяще справился с возложенными на него обязанностями. Свыше 260 японских мин было вытралено к 10 августа 1904 г.

Иванов был трижды ранен и тяжело контужен, но до конца героической обороны не выбыл из строя.

Он начал понимать, что коронованному монарху абсолютно безразлична судьба русского народа. Иначе чем можно объяснить поведение командира крейсера «Диана» капитана I ранга Модеста Иванова, который на требование выделить команду для сопровождения в Свеаборгскую крепость восставших моряков с «Гангута» в октябре 1915 г. ответил отказом? Временщик-диктатор Керенский в 1917 г. решил уволить строптивого командира в отставку, на что революционные балтийцы ответили своеобразным решением: «Капитану I ранга Модесту Иванову предложить остаться начальником бригады, а всякого вместо него назначенного другого выбросить за борт!».

Человек высокообразованный, честный, лишенный кастовых предрассудков, Модест Иванов пользовался любовью и уважением нижних чинов. О демократических взглядах командира 2-й бригады крейсеров стало известно В. И. Ленину, который всегда интересовался делами Балтийского флота — ударной силы революции. Поэтому, когда большевики взяли власть и для укрепления флота потребовались старые специалисты, Модест Иванов получает известную телеграмму...

После завершения гражданской войны первый советский адмирал становится инспектором морских сил ВЧК.

Уйдя в конце 1924 г. в отставку, он начал службу капитаном дальнего плавания в Совторгфлоте. В 1936 г. ЦИК Украинской ССР присваивает ему звание Героя Труда (звание Героя Социалистического Труда в нашей стране было введено лишь два года спустя).

Яркую, богатую памятными событиями героическую жизнь прожил Модест Васильевич Иванов. Она оборвалась в блокадную зиму 1942 г. в осажденном Ленинграде. Старый моряк похоронен в общей братской могиле на Пискаревском мемориальном кладбище.

С 1974 г. бороздит моря теплоход Черноморского пароходства «Капитан Модест Иванов», а через два года — в честь столетнего юбилея моряка — в Гатчине, на доме, где когда-то жил М.В. Иванов, установлена мемориальная доска. В детстве Модест Васильевич слышал от отца, что дедом его был декабрист П.И. Пестель. Отец завещал сыну найти документальное тому подтверждение.

Адмирал М. Иванов при жизни искал доказательства своего родства с декабристом Пестелем. Об этом же свидетельствует и ныне здравствующая в Ленинграде учительница-пенсионерка А.Н. Иванова, невестка адмирала, сохранившая часть его бумаг. Жена сына М.В. Иванова, Георгия, также была посвящена в семейное предание. Но бурное военное и послевоенное время помешало ее поискам. А потом навалились годы, а с ними и неизбежные недуги (В Санкт-Петербурге живут внучка адмирала Наталья Георгиевна Гуляева и правнучка Юлия Гуляева. - данные на 1989 г. - С.А.).

Не исключает существования наследника у руководителя Южного общества декабристов и живущий ныне в Москве Владимир Сергеевич Норман, один из потомков семьи Пестелей.

— Моя бабушка Софья Николаевна Норман, внучатая племянница П.И. Пестеля, — рассказал при встрече Владимир Сергеевич, — бережно хранила воспоминания о первом декабристе и его младших братьях, одним из которых был ее дед Борис Иванович Пестель, бывший Владимирский вице-губернатор. Софья Николаевна неоднократно утверждала, что у П.И. Пестеля была невеста, на которой он намеревался жениться. Было в тех рассказах и упоминание об оставшемся сироте-ребенке...

Итак, легенда, или семейное предание Ивановых, имеет под собой вполне реальную основу. В пользу этого убедительно говорит и еще один факт, мимо которого пройти просто невозможно. Автору этих строк удалось обнаружить его, работая над этой статьей. Перед нами петроградский журнал «Огонек» №23 за 1917 г. Журнал поведал своим читателям также и весьма интересующий нас факт: «Мы знаем, — говорилось в публикации, — что одна (только.— А.Б.) жена казненного полковника Пестеля была допущена к телу своего мужа».

Да, именно так и сказано: «жена казненного полковника Пестеля»! Думается, что этот аргумент лучше всего подтверждает то, что так долго искал Модест Васильевич Иванов.

Заманчиво постичь жизнь замечательной личности, приобщаться к ее деяниям, вникать в мир чувств, мыслей и устремлений. «Двигателем» биографии первого красного адмирала всегда были необыкновенная честность, благородство и истинный русский патриотизм, которые, как он считал сам, достались ему в наследство от декабриста Павла Пестеля, его знаменитого деда...

Еще немало сюрпризов таят в себе биографии «людей 14-го декабря». Их продолжают расшифровывать еще и сегодня исследователи, историки, краеведы и такие энтузиасты отечественной истории, как Г. Б. Ольдерогге, москвичка В. К. Алексеева, курганский краевед Б. Н. Карсонов, журналист В. В. Бараев (разыскавший потомков декабриста Николая Бестужева, живущих во Владивостоке) и другие.

«Настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно любил мое отечество, я желал его счастья с энтузиазмом...» Эти слова написал перед казнью П.И. Пестель.<. . .>

Поделиться4013-10-2017 09:22:45

ПРОФЕССИОНАЛ ОТ РЕВОЛЮЦИИ

О.И. Киянская

I. «Опасный честолюбец»

«Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве; я полагаю, что редко найдётся подобный изверг» [1] — такими словами характеризовал лидера Южного тайного общества император Николай I. Негодование царя в данном случае вполне объяснимо: в арестованном декабристе он видел личного врага, не пожалевшего бы, в случае другого исхода событий зимы 1825/26 года, ни его самого, ни его семью.

Однако от этой категорической императорской оценки мало чем отличаются оценки других современников событий — людей, для которых южный лидер отнюдь не был личным врагом. Пестель «действительно имеет много способностей ума, но душа и правила черны, как грязь» [2], — писал о нём начальник штаба 2-й армии П.Д. Киселёв. Человеком, опасным «для России и для видов Общества» [3], считал его поэт-декабрист К.Ф. Рылеев. Образ действий Пестеля возбуждал не любовь к отечеству, но страсти, с нею несовместимые» [4], — утверждал в мемуарах князь С.П. Трубецкой.

«Какова была его цель? — задавался вопросом весьма точный, однако придерживавшийся консервативных взглядов мемуарист Н.И. Греч. — Сколько я могу судить, личная, своекорыстная. Он хотел произвесть суматоху и, пользуясь ею, завладеть верховною властью в замышляемой сумасбродами республике… Достигнув верховной власти, Пестель… сделался бы жесточайшим деспотом» [5]. И даже Н.И. Лорер — декабрист, в 20-х годах один из самых близких и преданных южному лидеру людей — позволял себе сомневаться в искренности намерений последнего: «Пестель был действительно человек с большими способностями, но мы полагали его и тогда слишком самонадеянным, и для республики, о которой он мечтал, недоставало в нём достаточно добродетелей» [6].

Лицемер, честолюбец, Наполеон, Макиавелли — эти эпитеты возникают в мемуарах и переписке той эпохи всякий раз, когда речь заходит о Пестеле, и подобное отношение современников — особенно участников тайных обществ — к крупнейшему лидеру декабризма способно поставить в тупик историка, придерживающегося в своих исследованиях герценовских представлений о «людях 14-го декабря» как о «рыцарях из чистой стали». Не случайно, что в советский исторической науке вопрос о непростых отношениях Пестеля с окружающими чаще всего просто игнорировался.

Однако сегодня на этот вопрос историки декабризма честно пытаются ответить. И лейтмотив всех новейших рассуждений о Пестеле один — он был «моральным релятивистом» [7], человеком, который перестал «требовать от себя исполнения нравственных норм» и оценивать «свои намерения и действия с точки зрения совести» [8] и для которого «средства были закулисной стороной на пути к намеченной цели» [9]. Всё это, по мнению современных историков, привело к тому, что он стал «чужим среди своих»: «стиль мышления Пестеля и волевые качества его личности не вписывались в контекст духовной жизни» [10] романтической эпохи 20-х годов прошлого века.

Однако если подходить к движению декабристов и вообще к эпохе 20-х годов XIX века с моральным критерием, то приходится признать, что критики Пестеля очень часто сами этому критерию не соответствовали. Князь Трубецкой, «диктатор» восстания 14 декабря 1825 года, был самым жёстким оппонентом Пестеля и много труда положил на то, чтобы очернить последнего в глазах потомства. Однако сам он, как известно, не вышел на Сенатскую площадь, обрёк тем самым своих друзей на гибель — и всю последующую жизнь вынужден был оправдываться в этом. Николай Греч, в 20-х годах либерально настроенный журналист, стал после разгрома декабризма одним из столпов охранительства и предал идеалы своей юности. Историку несложно будет предъявить моральные обвинения и многим другим антагонистам Пестеля.

Между тем такой «обвинительный» подход представляется мне неполным, однобоким. По своим моральным качествам Пестель не так уж сильно выделялся среди людей своей эпохи. Как и другие заговорщики, он был в полной мере способен не задумываясь отдать жизнь за своё «несчастное отечество». С другой стороны, не он один считал необходимым для будущего всеобщего «благоденствия» покончить с императорской фамилией, не он один увлекался Наполеоном и Макиавелли. И, как показали недавние исследования М.П. Одесского и Д.М. Фельдмана [11], не он один был готов воплотить в жизнь якобинские модели террора и диктатуры.

Корни безусловно негативного отношения современников к Пестелю, видимо, следует искать не в сфере морали. В отличие от большинства своих товарищей по тайному обществу Пестель был профессионалом в политике. Будучи в конце 10-х годов XIX века военным разведчиком, он, по словам московского историка С.А. Экштута, имел «личный жизненный опыт практического воздействия на скрытые механизмы важнейших политических событий этого времени» [12].

Автор «Русской Правды» действительно обладал незаурядным умом практического политика-реформатора. Трагедия Пестеля — это трагедия государственного деятеля, силою обстоятельств выброшенного на обочину общественной жизни, В легальной политической борьбе доказать целесообразность осуществления своих крайне радикальных для того времени республиканских проектов он, естественно, не мог. Российское самодержавие не оставило ему другого способа воплотить свои идеи в жизнь, кроме вооружённого бунта. Этот, конечно же, не укладывающийся в рамки «чистой» морали путь требовал и аморальных методов: шантажа, подкупа, грубой лести. И перед их применением Павел Пестель не остановился…

Пестель прекрасно понимал, что тактика революции не может заключаться лишь в слове «дерзай»: для её успеха нужна упорная и кропотливая работа. Он видел перед собой реальных противников — своих собственных военных начальников, от бригадного генерала до главнокомандующего 2-й армией включительно. Эти люди вполне нашли своё место в государственных структурах и не собирались изменять присяге ради воплощения в жизнь целей тайного общества. Для победы заговора требовалось добиться если не поддержки, то по крайней мере нейтралитета этих людей — и все старания Пестеля были в 1819-1825 годах направлены именно на это. Подготовка революции была для южного лидера профессиональной задачей, в то время как многие его соотечественники (как участники, так и просто сочувствовавшие тайному обществу) видели в ней лишь закономерное «торжество добродетели».

Именно эта сторона деятельности Пестеля предопределила его одиночество в среде политических дилетантов. И именно она интересует меня в данной статье.

* * *

Главная проблема, с которой исследователь неизбежно сталкивается, начиная изучать деятельность Пестеля по непосредственной подготовке революции, — скудость источников. Конечно, не все декабристы были посвящены в тайну отношений Пестеля с его непосредственными начальниками. Однако даже те из них, кто не мог не знать об этом — генерал-интендант 2-й армии и директор Южного общества А.П. Юшневский, генерал-майор С.Г. Волконский, подполковник С.И. Муравьев-Апостол — на следствии обходили молчанием этот вопрос. Надо заметить, что и само петербургское следствие по делу о тайных обществах мало интересовалось конспиративными связями Пестеля; следователей волновало прежде всего его участие в составлении различных «цареубийственных» планов.

Поэтому главной источниковой базой моей работы стали не показания декабристов на следствии, а разного рода официальные документы, в той или иной мере характеризующие служебную деятельность Пестеля в 1819-1825 годах. Особое место среди них занимают документы периода, когда Пестель командовал Вятским полком.

Архив Вятского полка, к сожалению, не сохранился. В настоящее время в Российском государственном военно-историческом архиве хранятся разрозненные документы, характеризующие историю этого полка. Самый важный из них — «Дело о исследовании г. дежурного генерала в Вятском пехотном полку по претензиям нижних чинов на полковника Пестеля» [13] — повествует о финансовой деятельности Пестеля в качестве полкового командира. Дополнительные сведения об этом содержит целый комплекс документов о частных долгах Пестеля в 1821-1825 годах [14].

Вятский полк входил в состав 1-й бригады 18-й пехотной дивизии 7-го пехотного корпуса, поэтому данные о характере взаимоотношений лидера заговора с командирами именно этих военных соединений представляют особый интерес. Важнейшим источником здесь являются письма к нему генерал-лейтенанта А.Я. Рудзевича — начальника штаба 2-й армии, а впоследствии (в 1819-1825 годах) командира 7-го пехотного корпуса [15]. Безусловно интересны и документы, проливающие свет на взаимоотношения Пестеля с дивизионным начальником генерал-лейтенантом князем А.В. Сибирским; существуют источники и для характеристики связей южного лидера с бригадным генералом П.А. Кладищевым [16]. Документы эти способны значительно конкретизировать наши представления о революционной тактике Пестеля в 1819-1825 годах.

Характер источника имеет и история Вятского пехотного полка, составленная военным историком Л. Плестерером [17]. Строго документальная, не ставящая своей целью обвинить или оправдать кого бы то ни было, она сохранила содержание множества интереснейших, но не дошедших до нас свидетельств. Некоторые любопытные факты, касающиеся деятельности Пестеля в полку, приведены в статье украинского историка В. Мияковского «Восстание Черниговского полка» [18].

В работе использованы также мемуары, личная переписка крупных военных чинов начала XIX века — все эти источники интересовали меня постольку, поскольку могли конкретизировать, уточнять сведения о военной службе П.И. Пестеля.

II. «Витгенштейнов адъютант»

С 1813 по 1821 год Павел Пестель служил адъютантом у генерала от кавалерии (впоследствии фельдмаршала) графа П.Х. Витгенштейна. Это — совершенно особый период в его жизни. Служба в штабе дала Пестелю многое: опыт администратора, обширные военно-теоретические знания, высокие связи. Поднимался по служебной лестнице Витгенштейн — и вместе с тем росло и значение Пестеля в его штабе. Всё большее число важных дел сосредотачивалось в руках любимого адъютанта престарелого генерала.

К 1818 году, когда Витгенштейн был назначен главнокомандующим 2-й Южной армией, в Петербурге уже знали, что Пестель «всё из него (т.е. Витгенштейна) делает» [19], и без участия «графского адъютанта» в штабе не принимается ни одного мало-мальски серьёзного решения. Высшие армейские чины, командиры дивизий и корпусов, вынуждены были искать заступничества влиятельного подполковника.

Пестель же прекрасно умел извлекать выгоды из своего положения — выгоды эти прежде всего касались дел тайного общества. И яркий пример тому — история с генералом Рудзевичем, одним из первых попавшим в поле деятельности Пестеля на Юге. По словам П.Д. Киселёва, будучи начальником штаба 2-й армии, Рудзевич находился у Пестеля «в точном подданстве» [20]; мнение это полностью подтверждается сохранившимися до наших дней письмами Рудзевича к адъютанту главнокомандующего.

«Для меня, — писал пожилой уже генерал-лейтенант 26-летнему подполковнику, — всегда приятны были письма ваши; но вы вздумали лишить меня сего удовольствия… Вам известны правила также мои, известно и то, кого я люблю и уважаю, то где бы он ни был, всегда одинаково к нему буду. И так не грешно ли вам, любезный Павлик, что вы начали забывать меня». Очевидно, «Павлик» не всегда считал нужным отвечать на послания генерал-лейтенанта, и поэтому в другом письме Рудзевич добавлял: «Человек по сердцу есть дело великое, а потому я также имею право требовать от вас, любезный Павел Иванович, не забывайте того, кто вам всею душею предан» [21].

С.Я. Штрайх, впервые в 1922 году опубликовавший выдержки из этих писем, был буквально шокирован их тоном. Пытаясь найти ему хоть какое-то рациональное, объяснение, историк утверждал: «Слишком подло было бы для Рудзевича, если бы все встречающиеся в его письмах к Пестелю похвалы по адресу последнего вызваны были угодничеством. Возможно, что в них были преувеличения, объясняемые манерой выражаться» [22].

Однако документы свидетельствуют о другом: постоянные «изъявления преданности» в письмах Рудзевича отнюдь не были простой фигурой речи. Славный герой 1812 года, прямодушный и храбрый воин, никогда не гнувший шеи перед власть имущими, он в конце 10-х годов оказался замешан в коррупции — и обстоятельства вынудили его обратиться за помощью именно к Пестелю.

В 1818 году во 2-й армии разразился громкий финансовый скандал, известный в историографии как «дело Жуковского» [23]. Статский советник Жуковский, армейский генерал-интендант, обвинил высшее начальство, в том числе Рудзевича, в огромных растратах. И хотя в ходе проверки оказалось, что Жуковский сам был не без греха, обвинения его во многом подтвердились.

1818-1819 годы стали для армии временем серьёзных кадровых перестановок. Под благовидным предлогом — «по состоянию здоровья» — был отправлен в отставку главнокомандующий армией Л.Л. Беннигсен (слишком активно, как установило следствие, пользовавшийся своим правом «располагать по усмотрению надобности всеми вверенными ему суммами» [24]), и его место занял Витгенштейн. Новым генерал-интендантом стал известный декабрист А.П. Юшневский. Рудзевича же перевели в корпусные командиры, а начальником штаба 2-й армии стал генерал-майор П.Д. Киселёв — главный следователь по «делу Жуковского».

Хотя Рудзевича не отставили от службы, его карьера в 1819-1825 годах постоянно висела на волоске — это видно из той части его писем к Пестелю, которая не вошла в публикацию Штрайха [25]. Из текста их видна также кровная заинтересованность генерала в дружбе с адъютантом Витгенштейна: Пестель, один из активных помощников Киселёва во время следствия [26], был единственным человеком, способным уверить главнокомандующего в том, что обвинения против генерал-лейтенанта были вызваны лишь «интригами и злобой» [27].

К сожалению, письма Пестеля к Рудзевичу не сохранились, но по тону посланий последнего ясно, что адъютант обещал опальному генералу своё покровительство и действительно помог ему. Однако сделал он это небескорыстно: в обмен на поддержку Рудзевич предоставил Пестелю немало сведений о коррупции в среде высшего армейского начальства. Многое генерал был вынужден рассказать и о себе лично.

Так, в письме от 10 ноября 1819 года он честно признаётся «милому Павлику» в том, что «всё знал, всё видел, что в штабе делается, но не имел власти или, лучше сказать, не хотел компрометировать ту власть, которой с полною доверенностию вверяется благосостояние даже и целого государства (имелся в виду генерал Л.Л. Беннигсен — О.К.)» [28]. В письме же от 30 ноября того же года, подробно повествуя о махинациях с казёнными подрядами, Рудзевич вскользь замечает: «…вот вся развязка…, которая удовлетворяет любопытство ваше» [29].

Ходу этим признаниям Пестель не дал. Однако письма Рудзевича хранил тщательно, не уничтожив их даже перед арестом. Ясно, что он, до самого конца просчитывавший возможности вооружённого выступления, всерьёз рассчитывал на помощь своего корпусного командира. Письма же эти могли стать страшным оружием против генерала — в том, конечно, случае, если бы Рудзевич отказался помогать заговорщикам.

Совершенно по-другому Пестель строил свои отношения с П.Д. Киселёвым. Назначенный в 1819 году начальником штаба 2-й армии именно за свою честность, генерал-майор имел в армии репутацию человека неподкупного. И в отношении его Пестель применил другую тактику: открывая Киселёву некоторые карты, он в то же время умело пользовался человеческими слабостями последнего.

Связи Киселёва с южными декабристами неоднократно становились объектом пристального внимания историков. По воспоминаниям декабриста Н.В. Басаргина, начальник штаба любил проводить вечера в кругу свободолюбиво настроенной штабной молодёжи и, «хотя был душею предан государю, которого считал своим благодетелем, но говорил всегда дельно, откровенно, соглашался в том, что многое надобно изменить в России, и с удовольствием слушал здравые, но нередко резкие суждения Пестеля» [30].

«Враг коварства и невежд», Киселёв многим заговорщикам казался союзником — не даром он был одним из кандидатов в состав временного правления, к которому должна была перейти власть после победы революции [31].

Однако сам Пестель никогда не обольщался относительно преданности Киселёва идее преобразований. По его мысли, военное восстание на Юге должно было начаться с ареста главнокомандующего и начальника его штаба — и предположение это «всегда входило яко подробность в общее начертание революции» [32]. Как показали дальнейшие события, скепсис Пестеля в отношении Киселёва был обоснован: в начале 1826 года именно он (совместно с генералом А.И. Чернышевым) разгромил Тульчинскую управу Южного общества.

Пестель прекрасно понимал, что союзника заговору в лице Киселёва он не найдёт. Однако, умело играя на неуёмном, прямо наполеоновском честолюбии генерала, он смог сделать его союзником себе лично.

Когда в 1819 году Киселёв стал начальником штаба 2-й армии, он уже хорошо представлял себе роль Пестеля в этом штабе. Однако у адъютанта Витгенштейна хватило ума и такта сразу же уйти с первых ролей — предоставив их честолюбивому генерал-майору. Уже в июне 1819 года Киселёв сообщал дежурному генералу Главного штаба А.А. Закревскому, что Пестель «ведёт себя отлично хорошо, … он весьма употребителен и от дела не удаляется» [33]. А в ноябре того же года начальник штаба писал в Петербург о том, что поведение «графского адъютанта», потерявшего всякое влияние в делах, «заслуживает воздаяния» [34].

Киселёву, безусловно, льстила «покорность» некогда могущественного штабного офицера, его готовность во всём оказать поддержку новому начальнику. Льстило ему и то, что, как ему казалось, у Пестеля нет от него никаких секретов: во время «тульчинских бесед» Пестель читал ему отрывки из «Русской Правды» и, возможно, намекал о существовании тайного общества.

«Воздаяние» за своё «смирение» Пестель получил довольно скоро. «Пестель такого свойства, — писал Киселёв Закревскому, — что всякое место займёт с пользою, жаль, что чин не позволяет, но дежурный ли генерал, начальник ли штаба в корпусе, везде собою принесёт пользу, ибо голова хорошая и усердия много» [35]. Начальник штаба, имевший обширные связи в обеих столицах, вхожий в кабинет к императору Александру, сделал всё, чтобы Пестель получил под свою команду реальную военную силу — пехотный полк. Без вмешательства Киселёва получить полк было для Пестеля неразрешимой задачей: император лично препятствовал его карьере.

Кроме того, приобретя твёрдую симпатию Киселёва, лидер заговора получил и возможность спокойно вести конспиративную деятельность, не опасаясь преследования со стороны военных властей. Когда летом 1825 года, реагируя на поступивший в штаб донос, Киселёв вынужден был послать в местечко Линцы — место квартирования штаба Вятского полка — своего соглядатая, то, видимо, сам Пестель тут же был поставлен об этом в известность. По крайней мере, уже осенью того же года южные декабристы точно знали, «что в Линцах есть от правительства шпион» [36]. По словам самого Киселёва, «шпион» этот, «кроме пустых донесений о жизни Пестеля», так ничего и не смог предоставить начальству [37].

Таким образом, принимая под свою команду Вятский полк, Пестель уже мог надеяться на нейтралитет к заговорщикам или на расположение к себе лично высших чинов 2-й армии — командира 7-го пехотного корпуса и начальника армейского штаба. Кроме того, лидер заговорщиков был точно уверен, что действенное сопротивление восстанию на Юге не сможет оказать и сам главнокомандующий: в 1820 году один из ближайших сподвижников Пестеля, князь А.П. Барятинский, принял в тайное общество сына фельдмаршала, 20-летнего поручика Л.П. Витгенштейна.

III. Командир Вятского полка

События, предшествовавшие назначению Пестеля полковым командиром, хорошо известны. Император Александр I трижды отклонял ходатайства о назначении Пестеля командиром полка. Причём в июне 1821 года Александр лично вычеркнул фамилию Пестеля из текста уже составленного высочайшего приказа — несмотря на данное Киселёву прямо противоположное обещание [38].

Ситуация переменилась лишь в ноябре 1821 года — после того, как Пестель смог заслужить благосклонность императора толковым донесением о греческом восстании; донесение это было составлено по результатам его разведовательной деятельности в Бессарабии [39]. Приказом от 1 ноября 1821 года Пестель был произведён в полковники, а через 4 дня получил под свою команду Вятский пехотный полк [40].

На этой должности Пестель пробыл немногим более 4-х лет: 20 января 1826 года он, в ряду других замешанных в антиправительственном заговоре командиров, был от командования Вятским полком отстранён [41].

Размышляя о Пестеле — полковом командире, известный военный историк начала XX века А.А. Керсновский называл его «негодяем» и «изувером-доктринёром», «запарывавшим своих солдат» [42]. Резкость оценки Керсновского в данном случае объясняется давней историографической традицией: согласно ей, Пестель жестоко избивал солдат перед «высочайшими» смотрами, «чтобы научить их ненавидеть начальство».

Традиция эта восходит к показаниям капитана Вятского полка, известного доносчика Аркадия Майбороды, воспроизведённым в «Донесении» Следственной комиссии: «…полковник Пестель то ласкал рядовых, то вдруг, когда ожидали покойного императора в армию, подвергал их жестоким и, вероятно, незаслуженным наказаниям. „Пусть думают, говорил, — что не мы, а высшее начальство и сам государь причиною излишней строгости“» [43].

Между тем знакомство с материалами полкового архива подобный взгляд на Пестеля опровергает. В отношении солдат он вовсе не был «изувером-доктринёром»: «Телесное наказание должно быть употреблено в одних случаях самой крайности, — гласил его приказ по полку, отданный 7 октября 1822 года, — когда все прочие средства истощены и оказались истинно совершенно недостаточными. За непонятливость наказывать есть грех и безрассудность. Ленивый же и упрямый пеняет на себя одного, если побоям подлежать будет» [44].

Однако, как явствует из этого же текста, и филантропом в отношении солдат Пестель не был тоже. Именно присутствие телесных наказаний резко отличало Вятский полк практически ото всех других воинских частей, которыми командовали декабристы. Безусловный противник всякой революционной агитации среди нижних чинов, он считал, что «солдат всегда должен быть безгласен и совершенно безгласен, исключая того случая, когда на инспекторском смотре его начальники опрашивают о претензиях» [45].

Солдат, по его мнению, должен был последовать за своим командиром беспрекословно, не спрашивая, зачем и куда его ведут — и палки в Вятском полку призваны были создать атмосферу безусловного подчинения приказам командира. Обильное их использование, никак не связанное с «высочайшими» смотрами, подкреплялось и целым рядом других дисциплинарных мер.

Так, первое, что сделал Пестель, приняв полк, — он перетасовал солдат в ротах и батальонах: «Все должностные нижние чины, мало-мальски не удовлетворявшие своему назначению, были смещены и заменены другими, более подходящими. Последовали … и переводы нижних чинов; многие неспособные и малоумеющие были переведены во 2-ой батальон (резервный — О.К.), из которого в 1-ый и 3-ий батальоны переводились хорошие по фронту нижние чины» — и такие переводы впоследствии практиковались неоднократно» [46]. Перетасовка солдат преследовала не столько фрунтовые, сколько дисциплинарные цели: таким образом рвались старые связи, солдаты оказывались в новом для себя коллективе, под начальством нового офицера.

Приказом по полку от 23 июня 1822 года были созданы специальные сыскные команды — для поиска многочисленных дезертиров. Поощрял полковник и доносительство: за поимку каждого беглеца была назначена награда в один рубль [47]. А 2 декабря того же года Пестель велел отослать от полка всех женщин, состоящих в незаконной связи с нижними чинами [48] — видимо, их присутствие казалось командиру важным фактором расстройства дисциплины.

Впрочем, солдаты Вятского полка знали: если их «радение к службе» будет замечено командиром, их ожидает награда. «Полное будет обращено внимание на труды каждого, и каждому по его трудам и будет воздано справедливое воздаяние» [49] — читаем мы в приказе по полку от 29 сентября 1822 года. И действительно, для поощрения нижних чинов Пестель не жалел ни своих, ни казённых денег. Особо отличившиеся могли рассчитывать на и на «досрочное» производство в фельдфебели и унтер-офицеры.

Для того, чтобы полк был готов участвовать в будущей революции, солдаты должны были быть хорошо обучены военному делу. Вятский же полк до Пестеля считался одним из самых слабых во всей армии по строевой выучке. Поэтому очень много сил Пестель отдал «шагистике»: его приказы по полку полны замечаний о порядке стрельбы и построении ротных шеренг, состоянии амуниции и обучении музыкантов.

В своём стремлении довести полк до желаемого совершенства командир вятцев не стеснялся даже брать уроки у генерал-майора С.Ф.Желтухина — известного всей России фрунтовика и палочника, изобретателя учебного «желтухинского» шага. В армии генерал был знаменит фразой, сказанной им «при поступлении рекрут» в командуемый им лейб-гвардии Гренадерский полк и обращённой к ротным командирам: «Вот вам три человека, сделайте из них одного ефрейтора» [50].

Желтухин, по просьбе полковника, лично осматривал Вятский полк, давал «чистосердечные» советы по полковому управлению. Пестель, видимо, был действительно благодарен ему за помощь — и, как явствует из сохранившейся части писем к нему Желтухина, между ними установились дружеские отношения. Так, в письме от 21 января 1823 года генерал-майор уверял полковника, что любит его «душевно, не так, как любят в нынешнем веку, а как уроженец и шляхтич вольный».

С.Я. Штрайх, опубликовавший этот отрывок в журнале «Былое», имел достаточно оснований считать лидера декабристов «учеником Желтухина» в фрунтовой науке — и хорошим, благодарным, любимым учеником [51].

Усилия Пестеля не пропали даром; в октябре 1824 года на Высочайшем смотре Вятский полк оказался одним из лучших — и его командир получил от императора три тысячи десятин земли [52].

Отношения Пестеля с офицерами Вятского полка немногим отличались от его взаимоотношений с солдатами. Точно так же, как и нижних чинов, Пестель постоянно перетасовывал офицеров — ротных командиров [53]. К концу 1825 года в ротах вообще не осталось ни одного «своего» командира: большинство из них были переведены в другие полки или вовсе оказались в отставке, а на их место были приглашены новые. К подбору кадров Пестель подходил очень серьёзно: каждый офицер, служивший в полку, должен был быть обязан своей карьерой лично ему.

Конечно, такая политика многим из подчинённых Пестеля не нравилась. Однако он не принимал никаких советов от офицеров: протестовавшие становились первыми кандидатами на удаление из полка. В этом смысле весьма интересна история с неким майором Гноевым — видимо, в 1822-1823 годах именно он возглавлял офицерскую оппозицию новому командиру.

В первом же своём письме к Киселёву, написанном после прибытия к полку, полковник утверждал: «Майор Гноевой большой болтун… Я был бы очарован, если бы вы перевели его в один из полков 6-го корпуса… Гноевой командует плохо, очень плохо, и делает ошибки на каждом шагу» [54]. Начальник штаба, знавший Гноевого как хорошего офицера, отказался это сделать — но Пестель оказался человеком настойчивым. Просьбы убрать майора — по определению Пестеля, «плоского интригана» — из письма в письмо делаются всё категоричнее и, наконец, превращаются в обвинение в «политической неблагонадёжности»: «…он (Гноевой — О.К.) даже опасен для действительной службы, так как он всё время критикует… Если бы он был более образованным и просвещённым, я счёл бы его за карбонария» [55].

В конце концов Пестель добился своего: в марте 1823 года майор Гноевой был переведён в другой полк. Другие офицеры, державшие его сторону, получили отставку — и этим обстоятельством полковник остался очень доволен. «Союз» офицеров против командира был уничтожен, и Пестеля смущало только то, что «оставшихся больше, чем следовало бы». «Я желал бы нового массового увольнения» [56], — признавался он в письме к Киселёву.

Переведённый в 1824 году в Вятский полк член тайного общества майор Н.И. Лорер был очень удивлён такими порядками, которые он там застал. Будучи личным секретарём Пестеля по делам общества, он мог позволить себе критику в адрес своего патрона и не стеснялся открыто не соглашаться с пестелевской «системой командования полком». Он утверждал, что солдаты «не знают и не любят» командира, а офицеры просто боятся его [57]. Судя по мемуарам Лорера, Пестель не рассердился на честного майора: его слова он просто пропустил мимо ушей. Конечно, полковник прекрасно знал, что действительность была совсем не такой, как её представлял себе мало искушённый в делах военного управления Лорер.

В 1826 году, после ареста Пестеля, за полком было установлено особое секретное наблюдение, и многочисленные агенты в один голос доносили начальству о том, что «все нижние чины и офицеры непременно жалеют Пестеля, бывшего их командира, говоря, что им хорошо с ним было, да и ещё чего-то лучшего ожидали» [58]. Применённая Пестелем «система командования полком» сделала своё дело: Вятский полк к концу 1825 года представлял собой прекрасно обученную, сплочённую вокруг командира военную единицу.

Лидер заговора не зря рассчитывал на свой полк в качестве ударной силы будущей революции. Практически никто из его подчинённых (за исключением трёх офицеров) и не подозревал о тайном обществе. Даже после казни Пестеля нижние чины полка были уверены: полковник собирался с их помощью «резать» окрестных «жидов», но не успел — и погиб [59]. Политика «кнута и пряника», атмосфера личной зависимости подчинённых от командира дала плоды: за Пестелем все они — и солдаты, и офицеры — готовы были пойти беспрекословно.

И когда новый командир, подполковник Е.И. Толпыго, попытался вытравить в полку «дух Пестеля», то против него сразу же сложилась объединённая солдатско-офицерская оппозиция. «Все вообще офицеры и нижние чины ужасно не терпят нового командира, — доносил правительственный агент, ругают его за глаза, называя глупым, дураком, грубияном и иными словами» [60]. А штабс-капитан Горлов, стараниями Пестеля переведённый в Вятский полк и получивший престижную и хлебную должность полкового казначея, не стеснялся даже вслух говорить о том, что «прежде из него (т.е. подполковника Толпыго — О.К.) душа выйдет, нежели из нас дух Пестеля» [61].

IV. Как делались деньги

«Хорошенько обманывать есть искусство, которое частым только в нём упражнением достигается». П.И. Пестель. <«Записка о совестной сумме»> [62].

Вопрос о том, из каких средств оплачивать будущую революцию, волновал декабристов ещё со времён Союза Благоденствия. Так, генерал-майор Михаил Орлов предлагал завести фальшивомонетный станок; идея эта была с негодованием отвергнута. Вообще же в среде декабристов бытовали две прямо противоположные точки зрения на, так сказать, «источник финансирования» их предприятия. Одна, более «прагматическая», оправдывала использование в революционных целях казённых средств: например, подпоручик Полтавского полка М.П. Бестужев-Рюмин предлагал воспользоваться казёнными ящиками полков. «Я чужой собственности не касался и не коснусь» [63], — с негодованием возражал ему командир Полтавского полка, полковник В.К. Тизенгаузен.

Тизенгаузен был сторонником другой точки зрения, «идеалистической»: он предлагал во имя будущей революции сделать складчину среди членов тайного общества. «Я же для такого благого дела, каково освобождение отечества, пожертвую всем, что имею, ежели бы и до того дошло, чтоб продавать женины платья» [64], — говорил он.

В этих жарких спорах голос Пестеля практически не был слышен. Втайне от товарищей по заговору он реально занимался приобретением денег для «общего дела». Основным источником для этого полковник избрал именно солдатские — казённые и артельные — суммы.

Однако прежде чем углубиться в махинации с полковыми деньгами, Пестель попытался получить нужную ему сумму относительно безопасным путём: он потребовал деньги от своего предшественника по командованию полком.

До Пестеля Вятским полком командовал полковник Павел Евграфович Кромин — слабый и безвольный офицер, пользовавшийся в армии дурной репутацией. Кромин, однако, имел весьма высоких покровителей: в 1810–1815 годах он служил адъютантом у московского генерал-губернатора Ростопчина и у военного министра Барклая де Толли [65].

У Пестеля со своим предшественником были особые счёты: в самом начале 1821 года по личному приказу императора именно Кромин получил предназначавшийся Вятский полк. А несколько месяцев спустя, когда уже в полной мере обнаружилась его неспособность к должности полкового командира, Александр I лично вычеркнул из текста Высочайшего приказа «артикул», касающийся его замены на Пестеля [66]. И первое, что сделал Пестель, всё-таки получив полк, — он обвинил Кромина в финансовой нечистоплотности.

«Кромин за весь этот год только ограбил полк, — писал он начальнику штаба 2-й армии генералу П.Д. Киселёву. — Он положил себе в карман более 30 000 рублей и ничего не сделал, решительно ничего» [67]. Это утверждение Пестеля дало повод нескольким поколениям историков рассуждать о том, что, приняв команду над вятцами, лидер заговора обнаружил в полку «вопиющие беззакония» [68].

Однако документы подобную точку зрения опровергают. Кромин не был растратчиком — по крайней мере, в таких размерах, о которых Пестель сообщал Киселёву.

Составляя это письмо, Пестель всё прекрасно рассчитал. Киселёв искренне симпатизировал ему и не любил Кромина. В 1821 году, комментируя назначение Кромина в обход адъютанта Витгенштейна, он писал Закревскому: «Зачем отказали Пестелю?.. Зачем назначили Кромина, которого нигде иметь не желали?» [69]

Конечно, этого письма Пестель не читал, но зато хорошо знал, что о назначении именно его командиром Вятского полка Киселёв лично просил императора, и нарушение Александром своего обещания сделать это больно ударило по честолюбию начальника штаба 2-й армии [70].

Кроме того, у Киселёва в армии была устойчивая репутация «борца с коррупцией», и Пестель надеялся, что его предрасположенность к выявлению нечистых на руку командиров поможет получить с Кромина искомые деньги.

Для окончания счетов со своим предшественником Пестель потребовал посредников — и главным из них, по его мнению, должен был стать командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии генерал-майор Сергей Волконский — его подчинённый по тайному обществу [71].

Сергей Григорьевич Волконский был, безусловно, храбрым и честным генералом. Однако в тех случаях, когда перед ним стоял выбор между обязанностями службы и долгом заговорщика, он всегда выбирал второе. Так, для того, чтобы иметь доступ к секретным документам по делу М.Ф. Орлова, он не остановился даже перед изготовлением поддельной печати полевого аудиториата [72]. Естественно, он подтвердил бы любые «претензии» своего неформального лидера.

Однако Пестель в данном случае явно переоценил своё влияние: вместо Волконского в Вятский полк был прислан непосредственный начальник вятцев, командир 1-й бригады 18-й пехотной дивизии генерал-майор М.А. Менгден [73].

Сведений о том, каким было заключение Менгдена, мы не имеем. Однако очевидно, что сумма долга Кромина оказалась на несколько порядков меньше, чем писал Пестель. И Киселёв, несмотря на всю свою симпатию к Пестелю, не стал заводить против Кромина формальное следствие — за неимением доказательств его растрат [74]. По ведомостям 1826 года бывший командир оставался должен своему полку всего 1900 рублей [75].

Убедившись, что со своего предшественника ему многого получить не удастся, Пестель оставил эти попытки — и занялся собственными денежными операциями.

4 января 1826 года капитан Вятского пехотного полка Аркадий Иванович Майборода отправил члену Следственной комиссии для изыскания о злоумышленных обществах, генерал-адъютанту А.И. Чернышеву, рапорт, состоящий из семи пунктов. Первый пункт конкретизировал его предыдущие показания о тайном обществе, остальные шесть обвиняли бывшего командира вятцев в служебных преступлениях [76].

Сообщая следствию эти сведения, Майборода, естественно, хотел придать больше веса своему главному доносу — о тайном обществе. Но в данном случае капитан поступил неосторожно: он не знал всех тонкостей финансовых операций Пестеля, а кроме того, о многом был вынужден умолчать, чтобы не запутаться самому. В результате пять из шести пунктов его нового рапорта оказались, как было установлено впоследствии, чистым вымыслом.

Однако этот донос Майбороды имел важные последствия. Начальник Главного штаба барон Дибич препроводил в Тульчин, в штаб 2-й армии, как донесение капитана, так и объяснения Пестеля по этому поводу [77], и далее следствие по финансовому состоянию Вятского полка велось уже на Юге [78]. Разбирательство это тянулось очень долго: начавшись в феврале 1826 года, оно более чем на год пережило главного обвиняемого, и завершилось лишь в апреле 1827 года. Вели это дело командир 1-й бригады 18-й пехотной дивизии генерал-майор П.А. Кладищев и дежурный генерал 2-й армии генерал-майор И.И. Байков.

А в конце того же 1827 года фамилия Пестеля в связи с денежными злоупотреблениями всплыла вновь — на этот раз в связи с ревизией деятельности Киевской губернской администрации. Вятский полк был расквартирован в Киевской губернии, и речь шла о взятках, которые командир полка давал секретарю киевского гражданского губернатора, известному в губернии лихоимцу П.А. Жандру. Взамен Пестель получал возможность незаконных операций с казёнными земскими средствами [79].

Оба эти следственных дела рисуют нам облик лидера Южного общества с совершенно неожиданной стороны. Впечатляет не сам факт денежных претензий полка к своему командиру — подобные претензии были обычным делом при смене полкового начальства. Впечатляет сумма, которой недосчитался Вятский полк после замены Пестеля: по самым приблизительным подсчётам, она составляла около 60 тысяч рублей ассигнациями [80] — по тем временам это были огромные деньги.

Сразу оговорюсь: полковник Пестель никогда не был банальным расхитителем казённых средств. Хорошо известно, что он нередко жертвовал для полка и собственные деньги. Так, его приказ по полку от 7 ноября 1822 года гласил: «От суммы, предназначенной для винной и мясной порции … осталось 3,760 рублей, в каковой сумме начальство не требует никакого отчёта. Получено ещё 1,080 рублей процентных денег из ломбарда … Сие составляет всего 4,840 рублей, к коим, сверх того, прибавляю я ещё собственных своих 60 рублей для круглого счёта; почему общий сей итог и будет 4,900 рублей.

Стараясь всеми мерами содействовать к лучшему устройству солдатской собственности, предписываю г.г. ротным командирам записать сии деньги в ротные экономические книги в приход» [81].

Архивные документы дают возможность сделать другой вывод: Пестель не делал различия между собственными и полковыми суммами. А поскольку полковые суммы были на несколько порядков больше его собственных, то и «расход» по полку оказался на несколько порядков выше «прихода». Нужды заговора, как показало время, требовали больших затрат.

Финансовая деятельность Пестеля в полку была практически бесконтрольной. Созданный в 1811 специальный орган — Государственный контроль — был не в состоянии проверить отчётность каждой военной части [82]. Командир же 18-й пехотной дивизии, имевший право финансовой ревизии в полках, по ряду причин (о которых речь ниже) вовсе не был заинтересован в разоблачении командира вятцев. Естественно, не требовал отчёта от Пестеля и армейский генерал-интендант А.П. Юшневский.