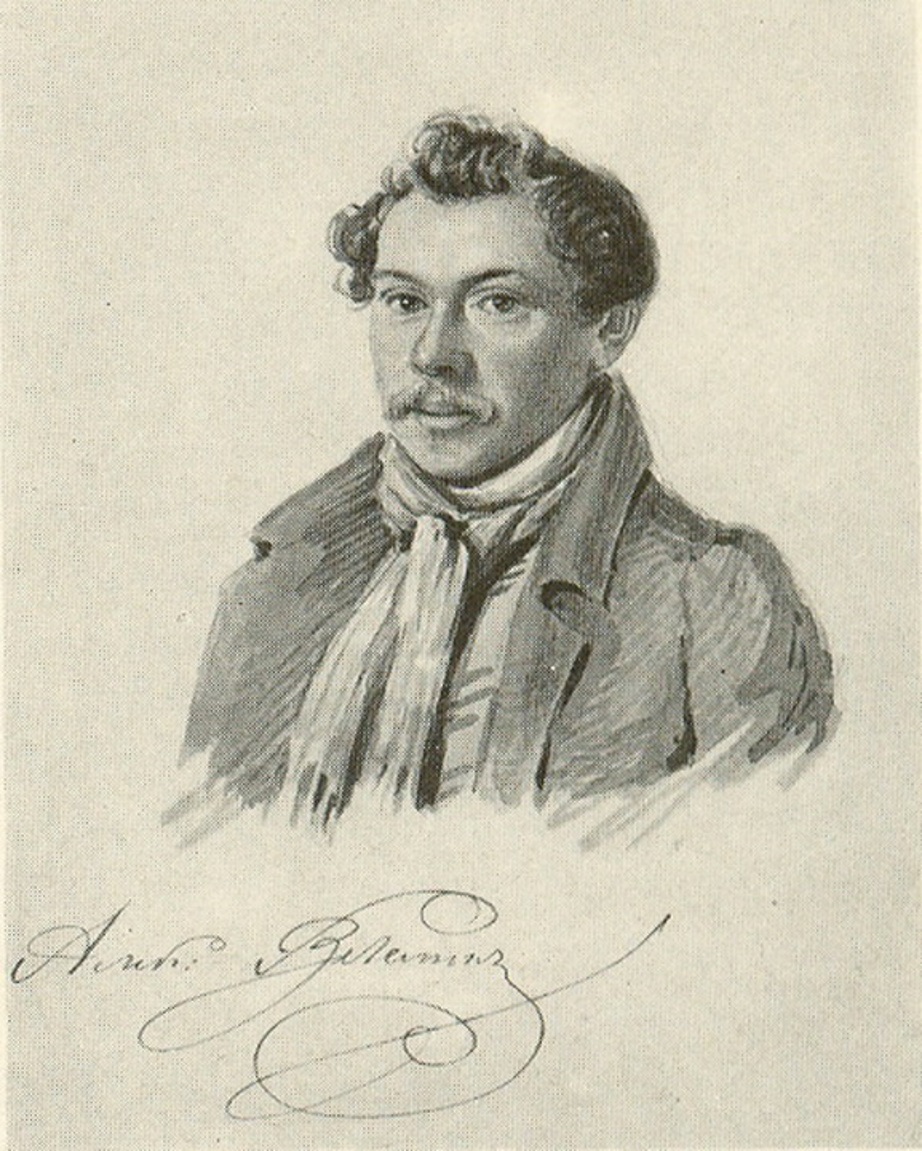

Николай Александрович Бестужев (1791 – 1855)

Портрет Александра Ивановича Вегелина

1832-1833 гг.

Бумага, акварель. 22,5х15,4 см

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

***

Среди имен декабристов, по разным причинам не занявших видного места на скрижалях истории, числится имя Александра Ивановича Вегелина, чьи последние годы жизни после сибирской ссылки прошли в Одессе. Строго говоря, в полной мере к декабристам его можно отнести с оговорками, поскольку поручик Литовского пионерного батальона, состоял в относительно самостоятельном тайном Обществе Военных друзей. За попытку вооруженного выступления в известные памятные дни, Вегелин, наряду с капитаном Игельстромом, был приговорен к смертной казни, позже замененной десятью годами каторжных работ. В сибирской ссылке его содержали вместе с декабристами: был он дружен и часто общался с семьей Трубецких. Сохранились мемуарные свидетельства, например, о том, что расставаясь после сибирской ссылки как Трубецкой, так и Вегелин не могли сдержать слез…

Не лишним для характеристики Вегелина будет привести выписку, составленную в Аудиторском департаменте по военно-ссудному делу Литовского пионерного батальона:

«Игельстром и Вегелин первоначально противу… показаний в возмущении батальона не сознались; но когда подпоручик Петровский объявил в военном суде … о бывших между Игельстромом, Вегеленом, подпоручиком Гофманом, шляхтичем Руткевичем, разжалованном из чиновников 12 класса в рядовые Угречич-Требинском и им, Петорвским тайных связях, и что все они, кроме Руткевича, принадлежат к учрежденному ими в 1825-м году тайному обществу под названием «Военных друзей», то по изысканию о сем предмете, как имеющим связь с … происшествием касательно неучинения пионерным батальоном присяги, признаны виновными…».

К данному документу можно добавить только то, что и Вегелин, и Игельстром в ходе восстания проявили мужество, энергичность и упорство. Вечером в день событий они сами скачут в Белосток. Ими движет надежда: своим примером поднять Белостокский пехотный, а затем и Луцкий гренадерский полки. Все тщетно. Не поднялся полк… Слухи о крахе мятежа в столице приобретают реальные очертания – как раз в эту ночь в Белосток прибыл с соответствующим уведомлением фельдъегерь…

Александр Вегелин… Помимо главного дела его жизни, в котором, к слову, очень многое похоже на все, связанное с событиями на Сенатской площади, декабрист интересен и многим другим. Поразительным образом жизненные пути-дороги переплетаются со многими великими и известными современниками. И, прежде всего, русскими поэтами.

Так, Вегелин оказался у тела убитого Лермонтова на следующий день после роковой дуэли. Судя по всему, декабрист, служивший в ту пору на Кавказе, был довольно коротко знаком с поэтом. Вот как выглядит исполненный трагизма эпизод, в воспоминаниях декабриста Николая Лорера: «На другой день я еще не знал о смерти его (Лермонтова – В.К.), когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки, Вегелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал:

- Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?

Если бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. « Когда? Кем?» - мог я только воскликнуть.

Мы оба с Вегелиным пошли к квартире покойного, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головой к окну. …Живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками».

Мемуарные источники подтверждают близкое знакомство Вегелина и с поэтом-декабристом Александром Одоевским. Менее, чем за два месяца до своей внезапной кончины в письме к декабристу Михаилу Назимову, Одоевский упоминает Вегелина: «Мой сердечный привет тезке моему Александру Ивановичу. Обнимаю тебя от всего сердца и желаю тебе счастья и всех успехов возможных, равно как и Александру Ивановичу…».

Был дружен Вегелин, кстати, в одесский период своей жизни, и со Львом Сергеевичем, родным братом великого Пушкина. И в данном случае судьба распорядилась так, что именно Вегелин стал у гроба Левушки Пушкина. Слово Николаю Лореру: «Он (Лев Сергеевич – В. К.) занемог … водяною в груди, ездил в Париж и получил облегчение, но, возвратившись, снова предался своей гибельной привычке и скоро угас, в памяти и с той же веселостью, которая преобладала в нем всю жизнь его. С улыбкою он повторял: «Не пить мне больше кахетинского!» На руках товарища моего по Сибири А. И. Вегелина скончался Л. Пушкин на 41-м году от роду…». Недавнее открытие мемориальной доски в нашем городе – безусловно, событие правильное и радостное, но, полагаю, оно было бы еще более значимым, если бы организаторы действа вспомнили также о тех, кто был рядом со Львом Пушкиным в последние месяцы его жизни.

Думаю излишне подробно говорить о том, что эпизод, о котором повествует Лорер, имел место в Одессе. Кстати, и здесь сложно обойти вниманием тему исторической роли Одесской таможни. Факт – доказательств не требующий – родной брат великого поэта, прибыв в наш город, стал членом Одесской портовой таможни, прибыл в Одессу, где прослужил до самой смерти. Умер он, как известно, 19 июля 1852 года, а что касается таможенного ведомства тех времен, то там Льва Пушкина ценили, периодически отмечая даже «Высочайшими наградами».

***

Прервемся на мгновение. Вообще, история таможенного ведомства в Одессе многогранна – в ней хватает всего – и строгих фактов, и легенд с детективным душком, а также исторических анекдотов. Дабы развлечься, предлагаю один:

«При поимке контрабанды у сухопутной таможни случилось быть князю Воронцову и помещику Т.

- Как эти люди не могут изловчиться? - спросил Т. – Нет ничего легче, чем провести таможенных.

Управляющий таможней возразил, что, дескать, нет ничего труднее. Тогда Т. в присутствии светлейшего, пообещал завтра в 12часов дня провести через таможню «разного товара на 10 тысяч рублей». В присутствии великого управителя было заключено пари.

В назначенный час к таможне в собственном экипаже подкатил Т. Естественно, ему был учинен самый тщательный досмотр, даже экипаж был изрублен в щепки, за что пришлось хорошенько уплатить. В конце концов, после полной конфузии оппонентов, т подозвал к себе свою«болонку», на деле оказавшейся ряженой дворнягой. Естественно, вся контрабанда была сокрыта под ее «одеянием».

Не думаю, что современных таможенников удалось бы провести с помощью, в общем-то, незамысловатого трюка. Но то, что было в прошлом, нынче выглядит, согласитесь, забавно. Хотя, если вернуться к разговорам серьезным, то можно напомнить, например, о том, что при Воронцове таможенная политика совершенствовалась, а режим порто-франко был продлен еще на 10 лет.

***

Вернемся впрочем, к Вегелину. Да, одесский период жизни пожилого к тому времени человека, не отмечен яркими событиями. Если доверять справочнику «Декабристы», о котором уже не раз говорилось, то на склоне лет Вегелин жил в Одессе, где, как сообщает справочник, «заведовал Минералными водами». Впрочем, последнее утверждение более, чем спорно. Краевед и исследователь Владимир Чарнецкий, о котором говорил уже не раз, документально доказал, что Вегелин в 1848 году служил там в качестве эконома. Кстати, дом, где располагались «Минеральные воды» фрагментарно сохранен до сих пор - Дерибасовская, 26.

Что можно добавить к сказанному? Проживая в Одессе, Вегелин нередко встречался с собратьями, виделся он и с Сергеем Трубецким в пору приезда этого незаурядного человека на склоне лет в Одессу – факт, зафиксированный в мемуарах Трубецкого. К слову в Одессе Сергей Трубецкой пробыл на склоне лет не так уж мало - прибыв сюда в октябре 1858 года, он прожил здесь по июнь следующего, 1859 года. Событие не из ряда выдающихся, но все же… Трубецкой в одной из писем вспоминает: «.. ежедневно хожу часу во 2-м на бульвар и сижу на лавочке с Сашей, Надей и часто бегающими по бульвару Сережей и Колей, любуюсь на море и на проходящие и стоящие корабли (их, впрочем, мало – жалуются жители); к Саше подсядет Вегелин, и. как давнишний здесь житель, и знает всех. Ио называет проходящих и рассказывает их историю.

В 3 часа расходимся: Вегелин идет обедать к сестре своей м-м Граве, а мы в гостиницу Вагнера к Саше обедать. Эта гостиница принадлежит Лицею, но прежний хозяин пользуется ею до 1-го июля…».

Конечно, по данной теме никто не запрещает немного пофантазировать. Например, о том, что встречи Трубецкого с Вегелиным проходили буквально в канун отмены крепостного права и не обходились без обсуждения данной темы. Предположение отнюдь не беспочвенное. В письме, кстати, тоже написанном из Одессы, Трубецкой рассуждает:

«Теперь животрепещущий вопрос волнует все умы, каждый разрешает его своим образом, согласно с своими интересами, с своими опасениями и надеждами, и действуют на основании их. Но можно утвердительно сказать, что никто, ни партизаны, ни противники освобождения, не видят ясно не только отдаленных, но и ближайшего результата».

Впрочем, завершая настоящий разговор, лучше перейти к конкретике. Она, увы, ее радует. И Трубецкому, и Вегелину, после их последней встречи, остается жить совсем не много. Лидер декабризма Сергей Трубецкой уйдет из жизни осенью 1860 года и будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Кончина Вегелина последует в том же году и похоронят его в Одессе, на кладбище, которого в наши дни уже нет.

В. Константинов