ДЕКАБРИСТ И.Г. БУРЦОВ О ПОКОРЕНИИ АХАЛЦИХА В 1828 ГОДУ

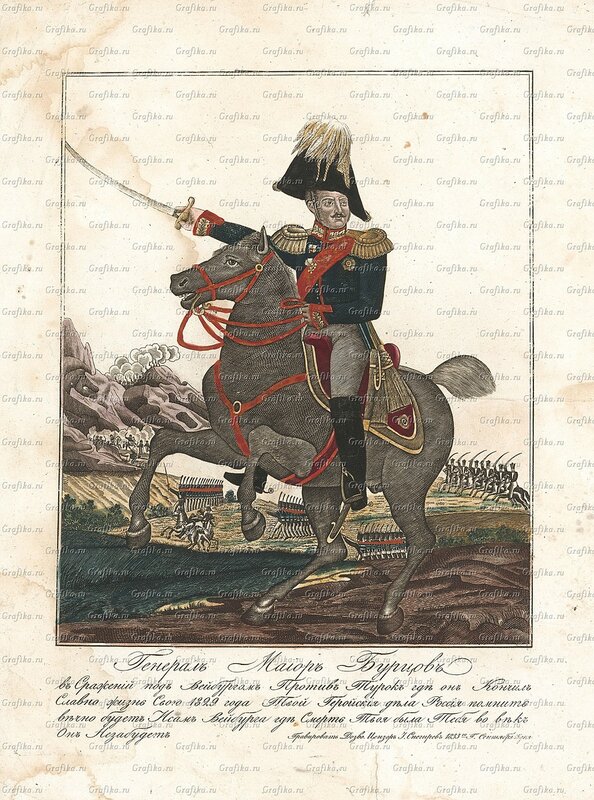

15 августа 1828 г. русские войска после многодневной осады и кровопролитного штурма заняли крепость Ахалцих, являвшуюся одним из основных укрепленных пунктов турецкой армии. Во взятии этой крепости приняло участие немало декабристов, сосланных царским правительством в действующую кавказскую армию в 1826-1828 гг. В покорении Ахалциха большую роль сыграл, в частности, декабрист, полковник Иван Григорьевич Бурцов (1794-1829), который в те дни был начальником траншей и выделялся своим мужеством и военным искусством. Бурцов, кстати, активный участник и многих других сражений кавказского фронта русско-турецкой войны 1828-1829 гг. (см. М. Г. Нерсисян, Из истории русско-армянских отношений, т. 2, Ереван, 1961, стр. 148-156).

Будучи одним из руководителей ахалцихского сражения в августе 1828 г., И. Г. Бурцов написал специальный рапорт о покорении Ахалциха. Рукопись рапорта хранится в архивных фондах главного штаба Кавказской армии и до сих пор не опубликована (см. ЦГИА Груз. ССР, ф. 1087, д. 1258, лл. 1-8). К сожалению, начало рапорта потеряно, поэтому неизвестно, когда написан и кому адресован этот документ (хотя нетрудно полагать, что он составлен во второй половине августа 1828 г.). Несмотря на неполноту, рукопись Бурцова содержит много важных и точных данных. В ней, между прочим, наряду с другими офицерами, упоминаются также декабристы Гангеблов и Коновницын.

Следует отметить, что о покорении Ахалциха Бурцов выступил и в печати. В газете «Тифлисские Ведомости» от 16 октября 1828 г. он напечатал письмо под заглавием: «К г.г. издателям С.-Петербургских газет», в котором опровергает и уточняет несколько сообщений о взятии Ахалциха, напечатанных в «Русском инвалиде» и в «Северной Пчеле». Так, в одной из корреспонденций, напечатанной в газете «Русский инвалид» (1828, № 230), сказано, что во время осады Ахалциха русская батарея была заложена в 1000 саженей от крепости. Это чушь, пишет Бурцов, с такого расстояния нельзя бомбардировать. Говоря о сообщениях «Северной Пчелы», он, например, указывает, что штурм Ахалциха состоялся не 16 августа, как утверждает газета, а 15 августа. В своем письме Бурцов приходит к следующему интересному заключению: «Под Ахалцихом решительная смелость составляла смысл всех военных действий, а равно и осадных работ: ею одною, можно утвердительно сказать, заменены, и число войск и число припасов» («Тифлисские Ведомости», 16 октября 1828 г.).

Декабрист Иван Григорьевич Бурцов — один из выдающихся деятелей своего времени. Каждая запись, принадлежащая его перу, представляет большой интерес.

М. Г. НЕРСИСЯН

Рапорт И. Г. Бурцова о покорении Ахалциха

...

... (Начало рапорта не сохранилось. — М. Н.)

Быстрота не дала неприятелю времени сообразиться: охватив слева и справа сей бастион, наши мгновенно появились в перешейке и, переколов всех бывших там турок, взяли 4 орудия и несколько знамен. За отделением стрелков оба батальона перешли чрез пролом и по распоряжению полковника Бородина направились: первый вправо по оврагу вдоль палисадов, а второй прямо по небольшой площадке к католической церкви; оба были встречены огромными толпами отчаянных турок и вошли в жарчайшую сечу.

С саперною ротою и артиллериею я настиг хвост колонны во рву и приказал одному взводу разширять пролом, а с другим стал перетаскивать орудия в город. Трудности представились неимоверные: под непрерывным свистом пуль и ядер надлежало переправлять артиллерию чрез двойный ров и чрез безпорядочно набросанные бревна. Мы все схватились за колеса горного единорога, единодушное рвение одолело препятствия, и вмиг орудие сие уже было в городе, за коим начали переводить и еще два линейные. Появление первого орудия на высоком бугре, с коего могло оно действовать картечью по кладбищу поверх наших пехотных колонн и застрельщиков, а равномерно и стрельба негорновыми мортирами была чрезвычайно полезна: она изумила неприятеля. Привезенное вслед за тем другое орудие было мною обращено вправо, дабы очищать продолжение палисада и способствовать действию 1 батальона Ширванского полка. В сие роковое время храбрые русские начальники падали один за другим: едва окончил жизнь майор Рыдзевский, смертоносная пуля поразила командира Ширванского полка отличного полковника Бородина и нескольких обер-офицеров. Турки устремляли свои удары предпочтительно на начальников и в столь тесном бею, каков был нынешний, имели к тому большое удобство, видя отличие в одежде, по коему могли они всегда узнавать их. Немедленно по сие 2 орудий стали под начальством подполковника Тертилевича выходить пионерные роты с осадными материалами для устроения ложамента. Место для оного было чрезвычайно невыгодно: слева от самого батальона вдоль палисадов тянулись дома, тесно поставленные и не представляющие никакого открытого пространства, перед фронтом небольшая площадка, простирающаяся до церкви, значительно понижалась и тем лишала полку позицию прикрытия от тех работ, которые надлежало произвести в действие, вправо был довольно крутой и глубокий овраг. Как бы то ни было, я знал, что главная польза наша заключалась в выигрыше пространства, почему и решился заложить первый ложамент из батарейных туров как можно далее; а для внутреннего прикрытия намеревался поставить другой бруствер, поверху площадки с левой стороны, передний эполемент назначен был на плоских кровлях домов, кои составляли крайние строения над оврагом, возвышенность сего места и фланговое оного положение в отношении к католической церкви, прикрывавшей турецкие резервы, доставляли нам большие выгоды; в центре эполемент, составляя продолжение левого, пересекал дорогу и по низменности своей долго не мог прикрыть работающих; далее направо оный шел по неровностям земли и примыкал к городскому палисаду. Внутреннее прикрытие заложено было по возвышенной части бугра и по второму ряду домов также на кровлях оных.

С неизъяснимым хладнокровием и решимостью пионерные роты, следуя примеру своих храбрых начальников, принялись за сию гибельную работу, каковая редко может встретиться в осадах. В 10 саженях перед линией ложамента теснились толпы сражавшихся ручным оружием; а из-за церкви, из-за каменные кладбища и из обоих оврагов справа и слева сыпались безсчетно турецкие пули. Крепостные же батареи их и каменная западная башня по сему малому пространству стреляли ядрами. Под таковым жесточайшим огнем, можно сказать под кинжалами турецкими, закладывались вышеописанные работы. А сверх того надлежало еще наблюдать за ходом боя, и однажды случилась необходимость отделить взвод из 1 пионерной роты для подкрепления ширванских застрельщиков, ибо неприятель напирал, а резерв сего полка уменьшился уже до 60 человек. Неустрашимые пионерные офицеры жертвовали жизнью для исполнения своего долга: порутчик Шефлер убит первый на месте, порутчик Соломна и штабс-капитан Шмидт получили смертельные раны, от коих чрез несколько дней кончили жизнь, прапорщик Пущин ранен пулею в грудь навылет, прапорщик Негаев в руку, а подпорутчик Вильде, отряженный для построения батареи № 12, при самом начале работы ранен в шею навылет. Нижних чинов в пионерном батальоне убито и ранено было до 100 человек. Обо всей потере нашей под Ахалцихом прилагается подробная ведомость.

В артиллерийской линейной роте убит зауряд хорунжий Диков и ранены все прочие офицеры, а капитан Зубнов получил две контузии. Во время заложения ложамента ранены были также: состоявший при корпусном штабе артиллерии штабс-капитан Санковский, пионер-порутчик. Зубов, начальник Кегорновой батареи порутчик Крупенников и еще некоторые. Невзирая на все таковые потери, оставшиеся начальники и три: пионерных офицера, уцелевшие во всех трех пионерных ротах, ободряли людей, и работы подвигались с успехом. К захождению солнца оба прикрытия были окончены, артиллерийские орудия поставлены за бруствером, стрелки заняли ложаменты, и решительный перевес был на стороне нашей. Саперная рота, устроив удобную переправу между палисадами и во рву, присоединилась к пионерным и сменила их в работе.

Линейская артиллерия и горный единорог во все сие время причиняли жесточайший вред неприятелю как с фронта, так и справа ложившемуся противу занятого нами места, и, конечно, они важное участие приняли в удержании оного за нами; присланный от г. корпусного командира в подкрепление батальон Херсонского гренадерского полка под начальством генерал-майора Попова, из коего одна рота отделена была влево вдоль палисадов, а прочие подкрепляли Ширванский полк, несколько обеспечил наше положение; а сменивший убитого полковника Бородина в командовании Ширванским полком полковник Комнаров, направив движение первого батальона, под командою подполковника Юдина, вдоль оврага, в обход католической церкви и в тыл державшегося за оного неприятеля, много содействовал к ослаблению обороны турок. Между тем все батареи наши покровительствовали продолжавшемуся бою, и батарея № 12, поставленная в 60 саженях от бастиона № 2, немало принесла пользы, действуя картечью по скоплявшимся неоднократно турецким толпам и стремившимся противу главной точки приступа. Бруствер сей батареи, когда был ранен подпоручик Вильде, докончен Нижегородского драгунского полка прапорщиком Дороховым. Справа, по приказанию г. корпусного командира, 42 Егерский полк и два орудия артиллерии посланы были для овладения частью предместья. Дойдя до рва и встретив препятствия палисадов, они оставались перед оными, пока по приказанию г. исправляющего должность начальника Штаба отряжен был прапорщик Коновницын с саперами для сделания бреши и перехода для артиллерии. Срубая палисады под сильным неприятельским огнем, он лишился нескольких человек, но скоро исполнил порученное ему дело; а пионер-прапорщик Богданович в продолжении сего времени сделал прикрытие из туров для сей артиллерии, ожидавшей возможности вступить в город. Когда войска сии достигли своего назначения, уверенность в победе еще более увеличилась, и хотя турки отчаянно защищали каждый дом, но мы стояли уже твердою ногою внутри самого города, прикрытия для пехоты были довершены, и артиллерия заняла следующее положение: 4 орудия линейския стояли на возвышенных кровлях, горный единорог и Кюгорновы мортиры по приказанию г. исправляющего должность начальника Штаба генерал-майора Остен-Сакена взнесены были на кровлю церкви; две отбитые у турок пушки стояли за внутренним бруствером. Таким образом, жертвы, принесенные нами в сем яростном бою потерею отличных офицеров, не были тщетны, мы с уверенностью могли встретить турок при новом их порыве на утро следующего дня и могли начать громить каменную крепость—последнее их убежище.

В сие время граф Паскевич Эриванский прислал повеление приступить к истреблению домов города пожаром, в коих упорно неприятель .держался. Истинно полезная мысль сия приведена была в действо посредством привезенной полковником Раевским соломы, и немедленно все луговое предместье было зажжено во многих местах. Ветер, сильнодующий, был для нас сильным союзником. Тысячи женщин бежали на наши батареи, но вооруженные турки погибали в пламени и не сдавались. После девяти часов вечера на всех точках и даже на главной огонь сделался несколько слабее, хотя оный не прекращался до полуночи. Г. исправляющий должность начальника Корпусного штаба, осмотрев устроенные ложаменты и батареи, изложил мнение свое: присоединить в продолжение ночи и католическую церковь к нашим работам. По личному донесению о сем т. корпусному командиру, я получил приказание приступить к тому немедленно.

По изнурению, которое ощущали особенно пионерные роты, я поручил большую часть сей работы саперной роте, под распоряжением штабс-капитана Бенедиктова, порутчика Гангеблова и прапорщика Коновницына, а остальною заведывать назначил инженер штабс-капитана Чеснона и составил для исполнения сей работы сборную команду. Поверхность церкви и все прочие части ограждены были турами, на коих лежали мешки, наполненные землею для удобности ружейной обороны, Сие прикрытие шло ломаною линиею и имело повсюду фланговую оборону; а на выгоднейшем месте сделана была батарея для двух 12-фунтовых орудий, которые были привезены и поставлены на рассвете 16 числа под начальством артиллерии капитана Бриммера.

В продолжение ночи часовые, у дверей церкви стоявшие, заметили нескольких турок, старавшихся прокрасться в оную, и отразили их сообразно их дерзости; но когда посланные г. генерал-майором бароном Остен-Сакеном офицеры тщательно осмотрели внутренность церкви, то нашли в ней порох и артиллерийские снаряды, взрывом коих неприятель намеревался причинить нам сильнейший вред. На рассвете все сии припасы были вынесены.

Около полуночи, по приказанию графа Паскевича Эриванского, г. генерал-майор барон Остен-Сакен с тремя ротами 42 Егерского полка двинулся из правого предместья к отдельной каменной башне. Посланный им вперед штабс-капитан Корганов с 40 человеками овладел оною, после некоторого сопротивления. На сей башне найдено 4 орудия. После сего пионер-прапорщиком Богдановичем устроена была батарея на возвышенной площадке, позади башни, лежащей для двух батарейных орудий, дабы с рассветом начать действие против Цитадели. Перед светом заняты также нашими войсками левого фланга Бастион № 1 и 2, оставленные турками, с пушками и знаменами — деятельные приготовления наши для следующего дня остались в грозном своем виде, но употребление оных упреждено было предложением турецких пашей сдать крепость и Цитадель на некоторых условиях.

Подробности начавшихся по сему случаю переговоров, а равно и действия всех войск, не имевших тесной связи с осадою, изображены в официальном описании, которое при сем прилагается.

В 11 часов утра г. корпусный командир изволил выехать во внутренность Цитадели, и Грузинский гренадерский полк водрузил Георгиевское знамя на стенах оной.

Отдавая подробный отчет о ходе Ахалцихской осады, в коем изложены все систематические распоряжения вышнего начальства, увенчанные благословенным успехом, я токмо с благоговением держу произнесть хвалу храбрости войск русских, достигших цели трудов своих, и с глубокою скорбью могу воспомнить о потере мужественных начальников и воинов, потере, истинно чувствительной для армии.

В отношении к порученной мне части произнесу, что служба 8-го пионерного батальона во все время осады была примерная: ни изнурение, ни безпрерывные опасности не могли ослабить усердия и храбрости нижних чинов, не могли умалить мужества и расторопности офицеров. Милости справедливого государя и уважение целого корпуса да послужат возмездием батальону сему за тяжкие потери им понесенные.

Начальник траншей полковник

Бурцов.

Текст воспроизведен по изданию: Декабрист И. Г. Бурцов о покорении Ахалциха в 1828 году // Историко-филологический журнал, № 4 (43). 1968