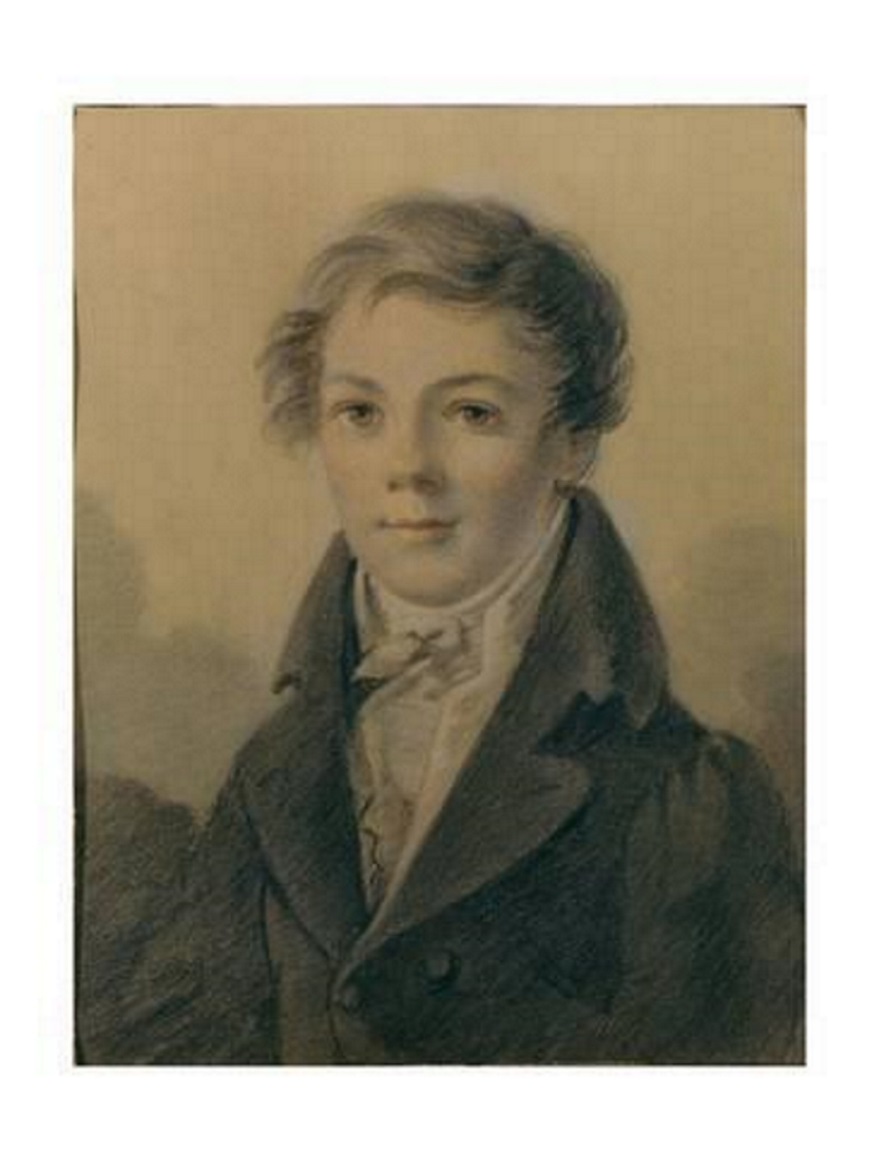

Иван Петрович Пустошкин (Борецкий).

(1795—1842) — известный драматический актер 20—30-х годов. Современники очень ценили его как актера, а Пушкин ставил даже выше весьма популярного в то время Брянского. Ученик и секретарь князя А. А. Шаховского.

Выступал под псевдонимом Иван Борецкий.

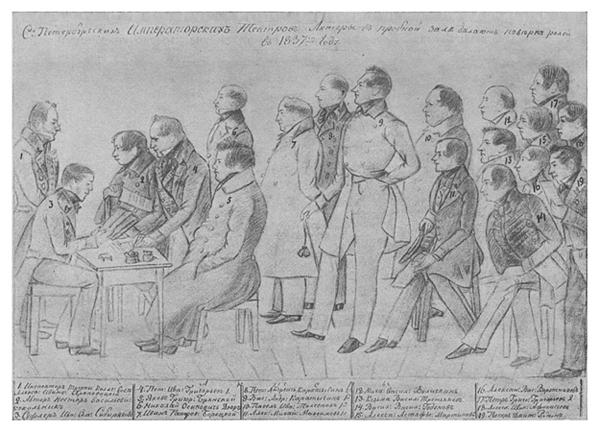

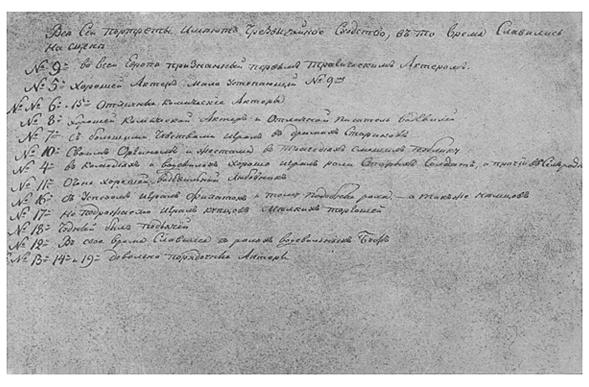

Пустошкин Иван Петрович, родился 5 февраля 1795. в селе Панихино, Ново-Ладожского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Киришский район Ленинградской области). Из дворян. Отец —новоладожский помещик Петр Дмитриевич Пустошкин. Воспитывался в Горном кадетском корпусе, в 1813 году Пустошкин прапорщик Литовского полка, уволен к статским делам в 1816 году. В 1817 году определен в правление Государственного заемного банка, произведен в 13 класс. В том же году уволен. Замеченный князем Шаховским , Борецкий воспользовался его покровительством и школой. В 1818 году Борецкий уже в составе Императорской драматической труппы, «обязанный играть в трагедиях, драмах и комедиях». По «Запискам» П. А. Каратыгина , Борецкий дебютировал в «Эдипе»Озерова; роль эффектная и благодарная; успех был блестящий, но зато он в этой роли как бы истратил весь запас своего дарования и не пошел далее; во всех последующих ролях проглядывал тот же слепой Эдип. Играл Борецкий и в водевилях. Когда Положением 1825 г. был установлен Комитет для «чтения и суждения» поступающих в дирекцию пьес, Борецкий вошел в него в качестве чтеца.

В период с1817 по 1820 годы встречался с А. С. Пушкиным у Шаховского и в петербургских театральных кругах . Упомянут Пушкиным в «Моих замечаниях об русском театре»:

"... Оставляю нажертву бенуару Щеникова, Глухарева, Каменогорского, Толченова и проч. Все они, принятые сначала с восторгом, а после падшие в презрение самого райка, погибли без шума. Но из числа сих отверженных исключим Борецкого. Любовь, иные думают, несчастная, к своему искусству увлекла его на трагическую сцену. Он не имеет величественной осанки Яковлева, ни даже довольно приятной фигуры Брянского, его напев еще однообразнее и томительнее, вообще играет он хуже его. Certes! c’est beaucoup dire <см. перевод> — со всем тем я Борецкого предпочитаю Брянскому. Борецкий имеет чувство; мы слыхали порывы души его в роли Эдипа и старого Горация. Надежда в нем еще не пропала. Искоренение всех привычек, совершенная перемена методы, новый образ выражаться могут сделать из Борецкого, одаренного средствами душевными и физическими, актера с великим достоинством..."

С 17.11.1825 женат на Александре Федоровне Воробьевой, воспитаннице лужского помещика гвардии штабс-капитана Татищева; дети Пустошкина крещены под фамилией Борецких, но потом стали именоваться Пустошкиными.

Состоял в родственных отношениях с М. А. Бестужевым.

"...Борецкий, как тебе известно, актер по страсти. Настоящая его фамилия Пустошкин. Он новогородский дворянин и наш дальний родственник; человек простой, но безупречно честный. Любит он наше семейство более, нежели театр, для которого он променял будущность военного офицера на славу: со временем сделаться Яковлевым, — его идолом.

«Воспоминания Михаила Бестужева»

"...Прекраснейший человек был этот Борецкий, в прозаической оболочке вмещавший поэтическую душу. Он весь был соткан из доброты и простоты. Отец мой определил его в Горный корпус за несколько годов прежде определения брата Александра. Но его душа не симпатизировала с подземною мрачною жизнью рудокопа, — его увлекла сценическая слава знаменитых в то время жрецов Мельпомены: Дмитревского, Яковлева, Самойлова и других, и он предался этой богине душой и телом. Употребляя различные хитрости, он в классное время убегал без спроса в театр, пренебрегая опасностью быть выключенным из корпуса за подобные проделки, и, подкупив капельдинера райка, просиживал часто в темноте и голодал чуть ли не с полудня до времени начала представления, чтобы насладиться лицедейством своего кумира Яковлева. В двенадцатом году он воспользовался послаблением начальства, допускавшего молодых людей в ряды защитников отечества, перешел в военную службу, по окончании кампании вышел в отставку и, переменив фамилию Пустошкина на кличку Борецкого, дебютировал на сцене довольно удачно в роли Эдипа Озерова и потом погряз в счастливой посредственности второстепенных актеров.

«Воспоминания Михаила Бестужева»

"...Раскладываю в памяти события по порядку — все же часа четыре, а то и больше выстоял у памятника Петру — и по-прежнему не могу избавиться от эпизодов комических и трагикомических — недаром несколько актеров каким-то образом замешано в это дело. Не говоря уже о знаменитой Телешовой, у которой Милорадович ел кулебяку, в толпе, сочувствующей мятежникам, мелькают Каратыгин, Борецкий… У своего дальнего родственника Борецкого скрывался некоторое время после восстания Михаил Бестужев..."

" Воспоминания Ивана Пущина.21 октября 1858 года. На Сенатской"

".....В доме актера И.П. Борецкого (настоящая фамилия Пустошкин) после восстания на Сенатской площади скрывался М.А. Бестужев, после его ареста Борецкий был задержан и допрошен В.В. Левашовым (док. 2/1). 17 декабря Комитет на первом своем заседании рассматривал бумаги арестантов, в том числе и Борецкого, 23 декабря была зачитана запись допроса Левашова . Вскоре после этого Борецкий был по высочайшему повелению освобожден, а 1 января ему были возвращены изъятые бумаги...."

Источник - СПРАВКИ-КОММЕНТАРИИ К СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЛАМ. "О следственном деле И.П. Борецкого."

Когда Положением 1825 г. был установлен Комитет для "чтения и суждения" поступающих в дирекцию пьес, Борецкий вошел в него в качестве чтеца.

В период с 1830 по 1831 годы встречался с Н. В. Гоголем. Упомянут Н. П. Мундтом в «Попытка Гоголя».

В феврале 1841 года пожалована пенсия , 1841 году уволен от службы.

Под конец жизни заболел сильным умственным расстройством.

Умер в больнице Всех скорбящих (Обуховская больница) на Петергофском шоссе 15 декабря 1842 лишившись рассудка, похоронен в с. Мотохове Новоладожского уезда.

"...Пустошкинъ-Борецкiй Ӏоаннъ, р. 5 февраля 1795 † 15 декабря 1842. «Товарищъ, мужъ, отецъ, ты жилъ безъ укоризны, былъ воинъ, былъ артнетъ, былъ честный человѣкъ. Господь воззвалъ тебя—тамъ отдохнешь отъ жизни». Съ А. Пустошкиной (С. Мотохово Новоладож. у.)...."

Источник - "Русский провинциальный некрополь". Том первый. Москва 1914 г.