Юрий Михайлович КУРОЧКИН

"УРАЛЬСКИЕ НАХОДКИ"

ДЕЛО ЛИПРАНДИ

ОН БЫЛ ЗНАКОМ С ПУШКИНЫМ

Иван Петрович Липранди был знаком с Пушкиным в дни его южной ссылки...

Были времена, когда многие, прочитав эту фразу, вероятно, на ней и оборвали бы чтение: «Что мне за дело до каждого знакомого Пушкина?! Это утеха пушкинистов, дотошно выясняющих цвет туфелек дамы, с которой поэт танцевал на балу, и биографию сапожника, который шил их...»

Да, когда-то было даже модным проезжаться насчет пушкинистов, посмеиваться над их скрупулезным и не многим тогда понятным трудом по собиранию рукописного наследия великого русского писателя и по воссозданию — до мелочей — его биографии, его окружения, обстановки, в которой он жил и творил. Популярный в 1930-е годы сатирик Арго так изложил в стихах распространенное тогда отношение к пушкинистам:

...Профессора, усевшись в ряд,

Свои брады уперли в землю

И говорят... и говорят...

Тоскливо, скучно, бесконечно...

О ком? О Пушкине, конечно,

О том, кого поэт любил,

Какие брюки он носил.

Подробные наводят справки

Насчет разбитых им сердец,

Выпытывают, наконец,

Имел ли Пушкин бородавки,

А если нет — то почему

Судьба их не дала ему...

Возможно, что это и остроумно. Но вот что примечательно: теперь такое едва ли кто напишет. Уже давненько над пушкинистами никто не издевается. Как-то незаметно даже добродушные шутки над ними сошли на нет. Ныне их труд окружен уважением и всеобщим интересом к нему. Это свидетельство роста нашей культуры, это стало потребностью. Нам стали важны и интересны и неосуществленный замысел Пушкина, и его забытое письмо, и судьба близкого ему человека, и... гм... может быть, даже и то, какие брюки он носил.

Кстати о брюках. Вспомним, как Чехов, по свидетельству Бунина, собираясь к Толстому, чуть не час решал, в каких брюках ехать («эти неприлично узки, подумает — щелкопер... а эти шириной с Черное море, подумает — нахал»). Для кого-то и это серьезный, хотя и решаемый в шутливой форме, вопрос, характеризующий человека.

А если отставить в сторону брюки и бородавки, то как не почтить низким благодарным поклоном наших пушкинистов за один лишь такой факт: читатели 1980-х годов могут прочесть втрое большее число пушкинских произведений, чем могли читать современники поэта в 1837 году. И это — не считая почтя 800 писем и около 1900 случаев неполно или неисправно напечатанных произведений.

Втрое больше! Надо ли говорить, какой это подвиг, какой вклад в сокровищницу мировой культуры!..

И — уместно добавить — многие произведения, письма, реликвии добыты (разысканы!) в архивах знакомых Пушкина, в результате дотошного изучения биографии и судеб лиц из его далекого и близкого окружения. Вот вам и «кого поэт любил...»

А впереди возможности еще многих волнующе интересных открытий. Ибо установлено, что еще могут быть найдены десятки неизвестных нам сочинений и писем Пушкина.

Десятки! Вот вам и «бородавки»!

Пушкин — это такое огромное явление в истории русской и мировой культуры и вместе с тем такой живой и деятельный наш современник, что важно решительно все, без оговорок, связанное с его именем.

Так вот — Липранди...

МЕТАМОРФОЗЫ «СИЛЬВИО». AVERS

«...Личность его представляла несомненный интерес по своим дарованиям, судьбе и оригинальному образу жизни. Он был мрачен и угрюм, но любил собирать у себя офицеров и широко угощать их. Источники его доходов были покрыты для всех тайной. Начетчик и книголюб, он славился бреттерством, и редкая дуэль проходила без его участия».

«...Всех привлекала многообразная и вместе загадочная личность нового знакомца, ведшего свой род от знатных испанских рыцарей. Постоянное мрачное настроение не мешало ему принимать участие в лихой товарищеской пирушке гусарских офицеров. Известного рода гордость своей бедной обстановкой и потертым сюртуком как-то сочеталась в нем с готовностью и умением угостить друзей роскошным ужином. Молчаливая сдержанность человека, умудренного житейским опытом, много видавшего в скитаниях по свету, совмещалась у него с пылкой страстностью свободолюбивой речи... Скромность вынужденно вышедшего в отставку военного, участника знаменитых походов, доставивших ему боевые награды, и познавшего тленность шумливой суеты, не исключала в характере его бурной вспыльчивости дуэлянта и бреттера. Отеческая снисходительность к незрелой молодежи не смягчала в романтическом чиновнике... жестокой мстительности бездушного авантюриста, ежедневным упражнением поддерживавшего меткость своего выстрела, попадавшего в муху на расстоянии тридцати шагов. У него была слава удивительного стрелка и участника многих дуэлей».

Вы роетесь в памяти?.. Что-то знакомое?.. Ах, да, это же Сильвио из «Выстрела» — одной из «повестей покойного Ивана Петровича Белкина»!

Но вы лишь почти правы — речь идет о почти-Сильвио, вернее — о его прототипе, Иване Петровиче Липранди. В этих характеристиках, данных литературоведами Л. Гроссманом и С. Штрайхом, я только позволил себе заменить местоимениями некоторые прямые упоминания его имени.

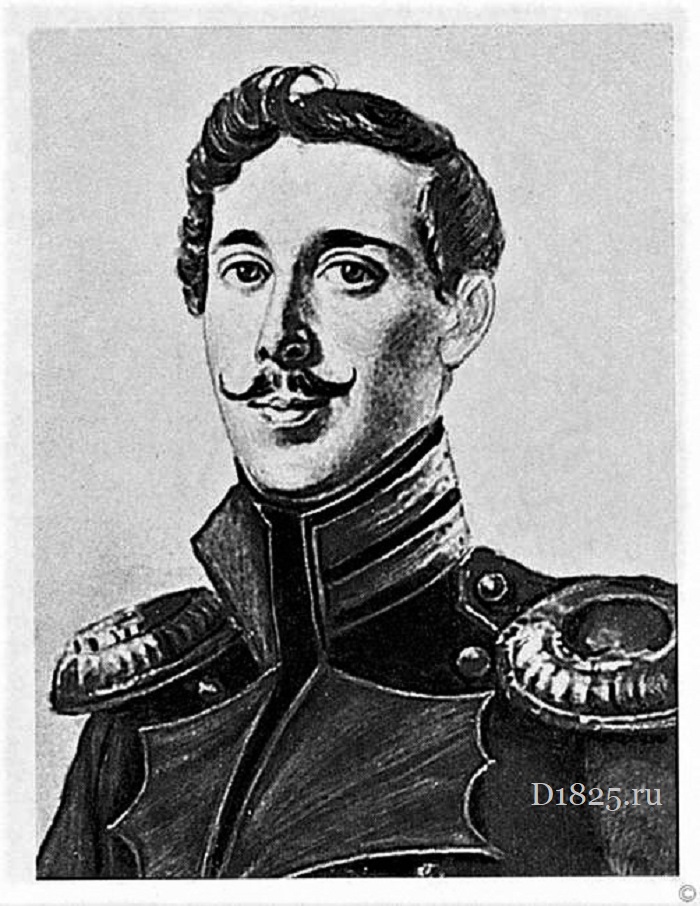

...Да, была среди знакомых Пушкина такая весьма любопытная фигура — Иван Петрович Липранди, тогда армейский подполковник, позднее генерал-майор, а под конец жизни действительный статский советник. Обычно в справках и сносках его именуют военным историком. Это правда, но далеко не полная — познакомившись ближе с его биографией, как-то даже забываешь о том, что он был еще и военный историк.

Сын обрусевшего испанского гранда. Отмеченный многими наградами участник наполеоновских войн с 1807 года (то есть с 17 лет). Сослуживец и приятель «первого декабриста» В. Ф. Раевского и многих других деятелей Южного тайного общества, сам член Союза Благоденствия (его ячейки «Зеленая книга»). Арестованный по делу декабристов в январе 1826 года, сидел в камере вместе с Грибоедовым.

Имя Липранди запечатлено в воспоминаниях многих мемуаристов той поры. Перечислить статьи, где упоминается его имя, невозможно — их сотни, а полной библиографии Липранди никто не составлял.

Особо следует сказать о его взаимоотношениях с Пушкиным. Он не просто знакомец. По собственным признаниям поэта:

«...Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и в свою очередь не любит его...» (в письме П. А. Вяземскому, январь 1822 года);

«…Где и что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его...» (в письме Ф. Ф. Вигелю из Одессы, ноябрь 1823 года);

«...Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на казенный счет и не столкнулись где-нибудь...» (Н. С. Алексееву в декабре 1826 года);

«...Пиши мне... о Липранди, словом, обо всех близких моему воспоминанию...» (Н. С. Алексееву в декабре 1830 года).

Познакомились они на юге, где Пушкин отбывал свою первую ссылку, вскоре (через день!) по прибытии поэта в Кишинев — 23 сентября 1820 года. Быстро и близко сошлись. Молодому, романтически настроенному поэту импонировала в Липранди слава бывалого воина, отчаянного дуэлянта, человека, ведущего несколько таинственный образ жизни. Пушкин стал частым посетителем холостяцкой квартире Липранди, с жадностью набросился на его действительно богатейшую библиотеку, часами слушал его рассказы, требуя все новых и новых. В декабре 1821 года, узнав о предстоящей Липранди продолжительной служебной поездке по Бессарабии, Пушкин напросился в спутники и 11 дней путешествовал с ним. Поездка эта много дала молодому поэту — ведь она проходила по местам ссылки любимого им поэта Овидия, по местам боев русско-шведской войны, о которой военный историк Липранди мог рассказать немало. Другую — трехдневную — поездку они совершили вместе в январе 1824 года в Тирасполь и Бендеры. По дороге, в Варнице, искали могилу Мазепы, а в Бендерах встречались с 135-летним казаком Искрой, видавшим сто с чем-то лет назад Карла XII в шведском лагере под Бендерами.

Иван Петрович Липранди — утверждают некоторые литературоведы — не только был прототипом Сильвио в «Выстреле», он же дал Пушкину и сам; сюжет этой повести. Вспомним, кстати, что и весы цикл этих маленьких повестей дается от имени Ивана Петровича (пусть и Белкина). Он же доставил поэту перевод двух песен греческих революционеров-повстанцев, свел его с знатоками молдавского фольклора, пересказавшими ему две старинные легенды— «Дафна и Дабижа» и «Дука»,— обработка которых, как утверждают специалисты, стала первым опытом Пушкина в прозе.

Добавим ко всему этому, что Липранди оставил пространные и обстоятельные воспоминания о жизни Пушкина на юге, которые до сих пор считаются «мемуарами № 1» — весьма ценными и, как всегда считали, достовернейшими.

Остается заключить это все выводом, к которому склоняются некоторые исследователи: что Липранди

«...искренне любил Пушкина... история их близости непререкаемо свидетельствует о глубоком внимании и нежной опеке старшего друга над его юным сотоварищем, которого он приобщает к своему житейскому опыту и научной культуре, не переставая оберегать повышенное самолюбие, обостренное чувство чести, духовные интересы и даже нередко жизнь Пушкина».

МЕТАМОРФОЗЫ «СИЛЬВИО». REVERS

Но это, так сказать, одна сторона медали. А вот другая.

Известно со слов самого Липранди, что еще в 1813 году он стал заведовать тайной политической полицией при армии Воронцова во Франции. По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, близко общался с известным политическим авантюристом и провокатором Видоком. Три года спустя совместно с французскими жандармами участвовал в раскрытии тайного антиправительственного «общества Булавок». С начала 1820 года он главный военный разведчик при штабе русских войск в Бессарабии. К концу 1820-х годов он уже настолько видный теоретик и практик военного и политического шпионажа, что именно ему поручают составить записку «О средствах учреждения высшей тайной заграничной полиции», которая была представлена самому царю и получила высочайшее одобрение. В конце 1827 — начале 1828 года он же и возглавил это, созданное по его мысли и планам, учреждение.

Тут нужно сделать важную оговорку. Профессия военного разведчика имеет давние традиции, так же обычна, как и всякая другая военная специальность, и осуждать ее, вменять человеку в вину — нелепо. Военно-разведывательные задания выполнял в те же годы и в той же Южной армии, например, будущий декабрист П. И. Пестель — человек безупречной порядочности. И к Ивану Петровичу тут претензий вроде бы и не может быть — служба есть служба.

Но вот дальше пошла служба иного рода.

Неизвестно точно — с какого времени, но уже в 1820-е годы Липранди непосредственно и тесно связан с шефом жандармов Бенкендорфом. А с 1840 года он на штатной службе в Министерстве внутренних дел по департаменту полиции. Поручения, которые пришлось там выполнять, были на столько деликатны, что начальство, очевидно, посоветовало ему расстаться с офицерским мундиром и сменить военное звание генерал-майора на штатcкое — действительного статского советника. Липранди стал организатором гонений на раскольников, на прогрессивную печать. На нем несмываемое пятно организатора позорной провокации — это он, пронюхав о кружке М. В. Буташевича-Петрашевского, ввел в него провокатора, своего родственника студента Антонелли, составил печально знаменитую, «записку», в которой охарактеризовал деятельности кружка как «зло великой возможности, угрожающе коренным потрясением общественному и государственному порядку». Именно эта записка и привела на эшафот — под инсценировку расстрела, а потом на каторгу и ссылку — Петрашевского, Достоевского Плещеева и их товарищей. Имел он отношение и аресту Огарева в 1850 году. Даже на склоне лет Липранди пишет свои теоретические труды по военному и политическому шпионажу, обобщает свой опыт разведчика и провокатора, убеждает правительство в необходимости совершенствовать систему тайной полиции. Он, как выяснил писатель и пушкинист В. Вересаев, «...при Александре II подал проект об учреждении при университетах школы шпионов, чтобы употреблять их для наблюдения за товарищами, чтобы потом давать им по службе ход и пользоваться их услугами для ознакомления с настроениями общества».

И почти все это он сообщил сам! В печати!!! Правда, уже в 1870-х годах, за несколько лет до конца своей довольно продолжительной жизни. Остальное дополнили документы.

Не случайно еще в 1849 году юный Чернышевский писал в своем дневнике «...о подлецах, которые, как Липранди, губят людей». Недаром и Герцен в своих статьях и брошюрах неоднократно брезгливо упоминал его имя как синоним шпиона и провокатора («Липранди, доносящий по особым поручениям»).

Да и Пушкин, кажется, впоследствии заподозрил что-то. Едва ли случайно он дал в руки Сильвио (повесть писалась осенью 1830 года) «память одного поединка», своеобразный символ — «красную шапку с золотой кистью, с галуном, то, что французы называют bonnet de police» (полицейской шапкой), хотя тут не обязательно видеть связь с полицией — так уж зовется во Франции этот головной убор, носимый многими, но намек позволяет заподозрить это.

К тому же два года спустя, в 1833 году, составляя «Программу записок» о Молдавии, Пушкин включает в конспект такие «пункты»: «Липр(анди) - 12 год – mort de sa femm - renegat».

Такова другая сторона медали.

КТО ЖЕ ОН?

Неизбежен вопрос: какая из этих сторон истинная, а какая искусственная, наигранная?

Но, может, обе истинные и тут налицо метаморфоза? Такое встречается: был хорошим, потом стал плохим. Вспомним, что и небезызвестный А. С. Суворин в молодости пописывал для «Современника» и «Отечественных записок» либеральные рассказики и статейки, что его первая книга была уничтожена цензурой, что он дружил с Чеховым, а в зрелых летах стал черносотенцем, владельцем и душой одной из самых отвратительных русских газет — «Нового времени», название которой стало брезгливо-нарицательным. Такие метаморфозы в истории известны.

Но если тут и имела место метаморфоза, то те более забывать о ней нельзя. Все, что сказано выше в общем-то известно, публиковалось в довольно-таки обширной, хотя в большей части и специальной, ученой литературе о Липранди, о южной ссылке Пушкина. И как же обидно читать сегодня такую ангельскую характеристику нашего знакомого:

«Липранди Иван Петрович (1790—1880). Сын обрусевшего испанца из старинного рода. Участик войны 1812 года. Служил под начальством генерал М. Ф. Орлова. Выйдя в отставку, продолжал жить в Кишиневе. Был членом общества «Зеленая лампа». Дружил с В. Ф. Раевским. После восстания декабристов привлекался к следствию, но был освобожден. Пушкин познакомился с Липранди у Орлова; часто бывал у него в Кишиневе и Одессе; пользовался его прекрасной библиотекой. Липранди относился к Пушкину с любовью и написал воспоминания о нем в форме примечаний и дополнений к работе Бартенева «Пушкин в Южной России».

И все. Дословно, до буковки. Ни слова о реверсе, о метаморфозе. Родился святым и умер святым.

И это в книге, названной «Тропа к Пушкину» (издана в 1967 году в «Школьной библиотеке»), как пишут составители, предназначенной «стать для юных пушкинистов настольной книгой, верным спутником и помощником в работе над изучением творчества поэта».

Нельзя же приучать юных пушкинистов к такой односторонности, к ложно понятой объективности. Даже допустив, что в годы знакомства с Пушкиным Липранди был ангелом, не сказать о том, кем он стал потом, о его метаморфозе, просто недопустимо.

Да и была ли еще метаморфоза-то? Может, ее и не было? Может, одна часть жизни была прожита под маской, а другая открыто?

Об этом пушкинисты спорят. Одни — их много, и среди них такие маститые исследователи, как П. Е. Щеголев, С. Я. Штрайх, Б. Л. Модзалевский — склонялись к тому, что Липранди уже в бытность Пушкина в Бессарабии был политическим осведомителем. Другие допускают это, но не утверждают и как бы уклоняются от выводов. Третьи — их мало, но они есть — пытаются доказать, что Иван Петрович тогда еще не был осведомителем.

Но и те, и другие, и третьи исследователи, расходясь в оценке Липранди 1820-х годов, сходились в одном: как бы там ни было, а воспоминания его о жизни Пушкина на юге «ценятся пушкинистами, как единственные по богатству сведений о кишиневском и одесском периодах жизни поэта» (С. Штрайх).

Правда, в последнее время стали раздаваться голоса, что это положение можно принять с большими оговорками и, может быть, даже следует и пересмотреть его. Но об этом дальше.

А пока все — уже решительно все и без всяких оговорок — сходятся в том, что в бумагах Липранди, найдись они, может оказаться много важного и интересного для пушкиноведения и для прояснения вопроса — кто же он на самом деле: многолетний дневник Липранди, несомненно, с множеством ценнейших сведений о Пушкине и его окружении, неизвестные нам письма Александра Сергеевича, книги, которыми он пользовался и которые, безусловно, по неистребимой пушкинской привычке, должны хранить следы его чтения — пометки. И наконец, «Дука» и «Дафна и Дабижа» — первые опыты Пушкина в прозе, обработанные в повести два молдавских предания.

Ах, если б найти их!..

ТОЛЬКО ОПИСЬ

Нижний Тагил — город многих счастливых находок. В 1925 году его имя пронеслось по газетам и журналам мира в связи с находкой в какой-то кладовой «Мадонны» с подписью Рафаэля. В 1956 году все мы зачитывались рассказом Ираклия Андроникова о переписке Карамзиных, найденной тагильскими краеведами. Полная публикация этих писем Пушкинским домом Академии наук с комментариями и примечаниями заняла солидный том и стала одним из важнейших документов пушкиноведения.

О менее сенсационных, но значительных находках я не говорю, о них мы узнаем часто. И не случайно, конечно, ведь это старинный центр вотчины Демидовых, город, связанный с именами Черепановых, Худояровых, Клементия Ушкова, Фотия Швецова, Егора Кузнецова, Д. Н. Мамина-Сибиряка и многих других видных деятелей науки, техники, литературы и искусства. Отслоения дней — жемчужины культуры прошлого нет-нет да и выглянут из забвения на белый свет. А сколько еще их, таких жемчужин, нам предстоит увидеть в будущем, далеком и близком!..

Каждый раз, когда приезжаешь в Тагил, охватывает какая-то невольная дрожь нетерпеливого ожидания встреч с заманчивым неизвестным, возможных открытий, больших или маленьких, все равно.

Вот и в этот раз, в 1968 году, я шел с вокзала с трепетом нетерпения в давно знакомое и близкое моему сердцу здание краеведческого музея. Какие встречи, с кем и с чем, ожидают меня, какие находки обрадуют?..

Ехал я, конечно, не наугад, не просто за чем-нибудь, а с определенной целью — поискать какие-то следы пребывания здесь некоей Авроры Карловны, сменившей за свою жизнь три фамилии — Шернваль, Демидовой и Карамзиной.

В свое время она была известным человеком в среде очень известных людей. И уж если зашла о ней речь, то не могу удержаться, чтобы не сказать об Авроре Карловне несколько слов, тем более что она, как оказалось, пожалуй, имеет некоторое отношение к теме этих заметок.

Это была интересная женщина с любопытной, достойной романа судьбой. Дочь выборгского губернатора, поразительная красавица и несомненная умница, она привлекала внимание многих примечательных людей своего времени. Ей, еще совсем юной девушке, посвятил свое стихотворение Е. А. Баратынский, явно не равнодушный к выборгской Венере. Воспевали ее и другие поэты. О ней писал в письмах к жене Пушкин, встречавшийся с Aurore у общим знакомых. О ней писали П. А. Вяземский и В. А. Жуковский. На стихи Вяземского, посвященные Авроре Карловне, композитор М. Ю. Виельгорский написал романс, долгое время бывший популярным в кругу пушкинских знакомых. Ее портрет писал сам Карл великолепный — К.П. Брюллов. Знал ее и М.Ю. Лермонтов, посвятивший стихи ее сестре Эмилии.

Но в личной судьбе Авроры Карловны было что-то роковое. Баратынский, к которому она тоже, кажется, была неравнодушна, вскоре после их знакомств» неожиданно заболел и уехал из Выборга. В 1834 году она стала невестой офицера и литератора А. А. Муханова, приятеля Пушкина, но за несколько дней до свадьбы жених скоропостижно умер.

Два года спустя Аврора Карловна вышла заму; за одного из богатейших людей России, владельца Нижнетагильских заводов Павла Николаевича Демидова. Золотой свадьбой называли это событие современники. Брак оказался непродолжительным — через четыре года, в 1840 году, Аврора Карловна овдовела.

Став опекуншей своего малолетнего сына и совладелицей (вместе с сыном и братом мужа) заводов, молодая вдова переехала в Тагил и приняла на себя нелегкое дело управления громадным хозяйством округа. Через несколько лет Петербургская контора прислала ей в помощь своего представителя Андрея Карамзина, сына знаменитого историка. Аврора Карловна знала его по Петербургу и раньше. Еще в 1836 году мать Андрея, Екатерина Андреевна, писала ему, путешествовавшему в то время за границей, об Авроре: «...ты, вероятно, увидишь ее в Италии. Она обещала, что будет внимательна к тебе. Только не увлекайся до безумия, что часто с тобой случается при знакомстве с хорошенькими женщинами, а эта уж очень хороша».

В тот год этого не случилось, а вот в 1846 году там, в Тагиле, давнее предположение матери оправдалось — Аврора Карловна дала согласие стать женой Андрея Карамзина.

Но и это ее замужество было недолгим. В 1854 году Андрей Николаевич уехал на фронт начавшейся русско-турецкой войны и спустя несколько месяцев погиб в одном из первых своих сражений — в Малой Валахии.

Сама Аврора Карловна надолго пережила своих близких и знакомых — она умерла в 1902 году 94-летней старухой...

Судьба роковой Авроры интересовала меня давно — в связи с некоторыми тагильскими загадками, в том числе и с загадкой тагильской «Мадонны». Но я не ожидал, что она же приведет меня еще к одной — новой загадке.

...Тогда библиотекой музея еще ведала Елизавета Васильевна Боташева, участница многих тагильских находок (в том числе и той, что описана И. Андрониковым), прирожденный, можно сказать, потомственный краевед (ее дед Д. П. Шорин, друг Мамина-Сибиряка, был известен как знаток своего края и страстный собиратель). Весьма солидную и очень ценную библиотеку музея, которой посвятила около сорока лет своей жизни, она знала прекрасно, до листочка в каждой книге, до отдельной бумажки в рукописном фонде. Почти всякий поиск в Тагиле начинался обычно с нее. Ее отличную память и безошибочную ориентировку е исторических материалах отмечали такие видные исследователи, как профессора В. Виргинский и Б. Кафенгауз, историк Л. Иофа, писатель А. Бармин, тот же И. Андроников и многие Другие.

Вот и на этот раз я обратился за помощью к Елизавете Васильевне. И, конечно, не напрасно — откуда-то из недр огромных еще демидовских шкафов появились и легли на стол материалы столы же любопытные, сколь и неожиданные, вплоть до писем свойственника Авроры Карловны — брата Наполеона, вестфальского короля Жерома Бонапарта и его дочери Матильды Монфор (жены Анатолия Демидова).

- Вот и бумаги Липранди тоже, наверное, связанны с нею, с Авророй,— добавила, как бы между прочим, всегда невозмутимая Елизавета Васильевна!

- Какие бумаги?! - навострив уши, встрепенулся я.

- А помните, Эйдельман в «Неделе».

Как же не помнить! Незадолго до этого разговора в «Неделе» появилась статья литературоведа Н. Эйдельмана «Непрочитанный Пушкин» — о поисках пушкинских рукописей. В статье говорилось, что несколько писем и рукописей, в том числе «Дука» и «Дафна и Дабижа», были в свое время в архив Липранди. Осколки этого, некогда очень солидного собрания рукописей сохранились в разных архиво хранилищах страны, но где его основная часть, остается неизвестным. «Надо искать архив Липранди!» - призывал автор статьи...

Так этот архив здесь?! Еще одна сенсационна тагильская находка!..

— Ну, не архив, конечно, а так — несколько тетрадей...— сказала, словно оправдываясь, Боташева

И вот они на столе — пять тетрадей, исписанных ровным писарским почерком, рыжеватыми, такими характерными для XIX века орешковыми чернилами на успевшей пожелтеть бумаге. Но рукописи, видимо, авторизованы — на них подписи: «И. Липранди», а в тексте пометы и поправки.

Тетрадь первая (это для меня первая, а на ней над заголовком, стоит цифра VIII). «Краткий очерк этнографического, политического, нравственного и военного состояния христианских областей Турецкой империи. 3. Босния. Январь 1854 года».

Тетрадь вторая. Тот же заголовок, та же дата.

«..А. Албания».

Тетрадь третья — «...Сербия», четвертая — «...Придунайские княжества»...

Даже раскрывать не хочется, так все это малоинтересно. Разве только историкам и этнографам Балкан будет любопытно. И то, конечно, в ретроспективном, так сказать, плане...

Еще тетрадь — большого формата. «IX. Рукописи на разных языках, относящиеся до турков, военные описания местностей, битв, политические и статистические взгляды и т. п.». Что это — опись, каталог?

Да, опись. «Оглавление» уточняет ее разделы:

«1. Битвы и все, что относится к военным действиям, и секретные взгляды.

2. Военно-административные и секретные.

3. Военно-географические, военно-исторические, военно-статистические и т. п.

4. Политические и секретные.

5. Исторические, географические, статистические и т. п.

6. Смесь».

Во всех шести разделах перечислено свыше рукописей.

Да еще в конце каждого раздела: «Смесь материалов, до этого отделения относящихся». Ну и что же это за рукописи?

«Об удобстве и невыгодах кормить лошадей травою в лагерях. На французском языке. Полковника Липранди, вчерне. Яссы. Январь, 1829 год...»

«Рассуждение о путях к Адриатическому морю… май 1830 г.»

«Проект генеральной фуражировки под Шумлою. По высочайшему повелению. Полковник Липранди. Аванпосты при Шумле. 11 июля 1828 г.».

И прочие свидетельства того, что полковник (а потом генерал-майор и действительный статский советник) Липранди честно отрабатывал свой хлеб военного разведчика. Но все это действительно относящееся до турков, и едва ли нынче интересно даже историкам.

Впрочем, встречается нечто и более любопытное.

«Взятие Азова донскими казаками. Подлинная рукопись, писанная участниками-казаками в 1636 году»...

«Подлинное послание на болгарском языке из Филиппополя к полковнику Липранди о готовности болгар к восстанию в 1829 году»...

«Разные исторические, политические и т. п. сведения... со времен императрицы Екатерины II до первых лет царствования Александра I, собранные известным иркутским купцом Федором Жегориным, с запискою о его трудах. Современная подлинная рукопись. Толстая».

Если они не опубликованы, то ведь это клад для историков!

Да, но клад-то... неоткрытый!

Досматриваю последнюю страницу, и вдруг как удар тока —

«4. Лука, молдавское предание XVII века...

5. Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года...»

Рука машинально шарит по столу в поисках следующей тетради — конечно же с «Дукой»... Но, увы, тетрадей всего пять, и эта, что в руках, последняя…

Конечно, я понимаю, Елизавета Васильевна не держала бы «Дуку» втуне, чтобы поразить кого-нибудь из заезжих гостей музея, драгоценные пушкинские рукописи давно бы уже находились там, где им и надлежит быть — в Пушкинском доме Академии наук, и о находке их знал бы уже весь просвещенный мир. Но так велико желание увидеть, подержать в руках эти «первые опыты в прозе молодого поэта», почувствовать себя присутствующим при значительном культурном открытии, что, право же, этот шарящий жест руки не кажется таким уж нелепым. Каким событием для всех почитателей Пушкина было бы это открытие его повестей, созданных на основе преданий о борьбе молдавского народа с его господарями, в частности с Василием Дукой, поплатившимся жизнью за жестокое угнетение народа.

— Но, может быть... — умоляюще смотрю я на Елизавету Васильевну.

Нет, ничего не может быть. Это, увы, только опись. Елизавета Васильевна молча собирает тетради...

ЗАГАДКА «МОЛДАВСКИХ ПОВЕСТЕЙ»

Да, это лишь осколочки большого некогда архива И.П. Липранди, и ничего значительного в них, кажется, нет. И все же я попросил снять для себя копию с тетради — каталога рукописей (назовем ее просто описью). Дома она укрылась в недрах письменного стола, не столь глубоких, однако, чтобы не выглядывать на поверхность. И когда мне попадалось что-то новое о Липранди, я заново, как бы свежим глазами внимательно перечитывал список его рукописей. И увидел, что опись ставит ряд интересных загадок.

Вот, например, легенда о легендах (то есть преданиях, обработанных Пушкиным в повести), столь волнующая умы литературоведов.

Что известно о них? Только то, что они были у Липранди в его бумагах.

Но были ли на самом деле повести-то? Кажется, никто этот вопрос обстоятельно не исследовал. Пушкинисты верили, что они были и, значит, возможно, где-то есть и сейчас.

Кому, чему верили?

А верили тому же Липранди, которому они якобы были переданы самим Пушкиным. По его, Липранди, словам...

В своих воспоминаниях, написанных и опубликованных в 1866 году в «Русском архиве», Иван Петрович как бы мимоходом сообщил следующее:

«...Не вижу в собрании его (Пушкина) сочинений даже и намека о двух повестях, которые он составил из молдавских преданий, по рассказам трех главнейших гетеристов: Василия Каравия, Константина Дуки и Пендадеки... У меня остались помянутые копии, одна под названием «Дука, молдавское предание XVII века», вторая — «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года».

Но это — единственный источник сведений о «повестях».

Есть, правда, еще примечание к этим словам П. И. Бартенева — редактора журнала, публиковавшего эти воспоминания, известного биографа Пушкина и собирателя его литературного наследия. Он сделал такую сноску: «От себя Пушкин ничего не прибавил тут». На этом основании многие стали полагать: «по всей вероятности, их видел и читал в том же 1866 году редактор «Русского архива» П. И. Бартенев» (Богач Г. Пушкин и молдавский фольклор. Кишинев, 1963, с. 131).

Но ведь это примечание Бартенев мог сделать опять-таки со слов Липранди! Ни сам Бартенев, ни знавшие его лица нигде прямо не заявляли, что он видел и читал эти рукописи.

Такие доводы можно вроде бы опрокинуть словами самого Пушкина: «С прозой — беда! Хочу попробовать этот первый опыт». Литературовед В. Трубецкой сопровождает эту цитату своими словами: «...говорил поэт, работая над этими повестями».

А откуда известно, что он говорил это? Да опять-таки из воспоминаний Липранди.

Но, позвольте, скажут мне, так ведь эти рукописи числятся в описи архива Липранди!

В том то и дело, что опись говорит... Впрочем, читайте сами, о чем она говорит (привожу запись полностью).

«4. Дука, молдавское предание XVII века, приведено в порядок полковником Липранди. Яссы. 1831 год.

5. Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года, приведено в порядок полковником Липранди. Яссы, май 1831 года».

Видите, как поворачивается дело?! «Приведено в порядок»! И не кем-нибудь, а самим полковником Липранди. Нельзя же думать, что Иван Петрович приводил в порядок, т. е. перерабатывал повести Пушкина. И не когда-нибудь, а в 1831 году, в мае, когда прошло уже семь лет, как Пушкин оставил Молдавию и уже снова жил в Петербурге. Более того— уже когда он написал (осенью 1830-го в Болдине) «Выстрел» с его героем Сильвио, прототип которого мы теперь знаем. Мало того, можно добавить, что примерно за полгода до того, как в Яссах бы поставлена дата «май 1831 года», в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1830 год появилась в записи студента Харьковского университета Александра Хашдау... легенда «Дука. Молдавское предание».

В свете этих фактов становится более понятным вопрос — почему Бартенев, человек, бесконечно любивший Пушкина, собиравший каждую кроху о нем не опубликовал «повести» из архива Липранди (если, конечно, держал их в руках). Высказывалось предположение, что он не сделал этого по цензурным соображениям. Но это уж просто нелогично: Бартенев держал в руках немало пушкинских рукописей не менее «крамольных», однако сохранил же их! Уж хоть копию-то с них бы снял. В письмах бы друзья» поделился... Конечно, более убедительна версия, что Бартенев «повести» не видел и примечание свое писал со слов Липранди.

Но Липранди-то прямо указывал на Пушкина, без обиняков. Зачем бы это ему? Ведь всегда считалось, что воспоминания Липранди «единственные по богатству и точности сведений о кишиневском! и одесском периодах жизни поэта»...

Всегда, но не сейчас. Уже давно подкапливались данные для сомнений в их безупречности. В последние годы молодые литературоведы все чаще и чаще стали замечать у Липранди какие-то странные несоответствия и ошибки, труднообъяснимые для «единственных по точности» воспоминаний.

Так, исследователи заметили, что Иван Петрович пытался приписать Пушкину нелестный отзыв о П. И. Пестеле. Липранди не мог знать того, что знаем мы,— записей Пушкина в его кишиневском дневнике, где он весьма высоко и уважительно отзывается о вожде декабристов. Обратили внимание на то, что Липранди в воспоминаниях приписывает Пушкину свой шовинизм — насмешки над молдавским языком, что не греки-гетеристы, а молдаване сообщали ему сюжеты тираноборческих преданий. Уличили Ивана Петровича и в том, что он, профессиональный военный разведчик, пишущий по дневнику, путает почему-то хорошо известные ему номера полков, даты и место действия...

И уже в литературоведческих трудах теперь можно встретить такие далеко идущие (хотя, может быть, и не безусловно аргументированные) обобщения, как, например, резюме молдавского литературоведа Г. Богача в его работе «Пушкин и молдавский фольклор»: «Детальное изучение вопроса убеждает нас в том, что в воспоминаниях Липранди содержится явная мистификация, умышленная подмена лиц и плохо прикрытое сведение личных счетов мемуариста с ненавистными ему молдаванами. К сожалению, в воспоминаниях Липранди это не единственная ложь и мистификация. Многие из его выдумок уже разоблачены, но очень многое в этом же направлении следует еще сделать. Изощренного провокатора, шпиона и предателя, так невыгодно и так ложно обрисовавшего великого поэта даже в этом с виду незначительном эпизоде, следует проверять даже в мелочах, тем более тщательно, что уже на протяжении почти полного столетия его «Заметки» используются как ценнейшие и достовернейшие материалы для освещения кишиневского периода жизни и творчества Пушкина».

Сказано это, пожалуй, излишне запальчиво, но... А что, если история с «Молдавскими повестями Пушкина» и в самом деле очередная мистификация Ивана Петровича?

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Как ни запальчиво резюме Г. Богача, однако надо сказать, что основания для подозрений есть, и довольно веские. Над Иваном Петровичем всегда и при жизни, и после смерти — висел ореол таинственности, загадочности. Пожалуй, не без его участия висел. И хотя изредка исследователи, а порой и он сам приоткрывали завесу то над одним, то над другим тайным местом или эпизодом его жизни, все же много таких местечек так и остались невысветленными. Можно думать, что опять-таки не без участия его самого.

Ну, например, следующие немаловажные моменты.

Был ли Липранди в 1820-е годы политическим осведомителем или нет? Когда стал им (а что стал, в доказательствах не нуждается)? Какова его причастность к движению декабристов, к Союзу Благоденствия?

Заметим сразу — это вопросы немаловажные. От ответа на них может зависеть прояснение некоторых событий тех лет, связанных с Пушкиным и декабристами.

О том, что Липранди в 20-е годы уже вел наблюдения не только за противником и за «фонтанами в Базарджике и его окрестностях для распределения оных для разных частей войск» (упомянута и такая рукопись в его тагильской описи), но даже и за начальниками, свидетельствует, например, его сочинение «Характерные черты некоторых главных лиц армии в продолжении кампании 1828 года», составленное в Калараше в марте 1829 года. Рукопись эта числится под № 7 в разделе четвертом описи, озаглавленном: «Политические и секретные». Именно так...

Жаль, что ее нет в наличии, кто знает, может быть, именно она помогла бы выяснить некоторые характерные черты самого И. П. Липранди в тот период.

Но это все-таки конец 20-х годов, уже после восстания декабристов. А как обстояло дело раньше, в начале двадцатых, в период, более важный для нас? Был ли уже тогда Липранди осведомителем?

Доказательного ответа на этот вопрос пока нет. Дело это чрезвычайно трудное и, надо сказать... щекотливое.

Судите сами. Обличающих документов нет (скажем точнее — пока не найдено). Свидетельства современников— В. Ф. Раевского, С. Г. Волконского, Ф. Ф. Вигеля, например, разноречивы или уклончивы. А каждому исследователю, касающемуся этого вопроса, хочется поставить точки над i . Вот и приходится строить версии, толкуя одни факты так, а другие этак (благо они это позволяют) и конструируя логическую схему на основе предубеждения. Это было бы терпимо, если бы такое выдавалось за рабочую гипотезу. Но, к сожалению, чаще всего на основании таких умозаключительных схем делались и делаются категорические выводы.

И не удивительно, что они при этом получаются у разных исследователей разными, иногда — диаметрально противоположными.

В 9-м выпуске сборника «Пути в незнаемое» (М., «Советский писатель», 1972) напечатано блестящее эссе Н. Эйдельмана «Где и что Липранди?..» Привлекая новые материалы — результат своих широких поисков,— автор пытается в свете их по-новому посмотреть на эту своеобразную личность. Как ни остроумны многие догадки Н. Эйдельмана, как ни занимательны его логические построения, это все-таки только новая версия. И она мало чем отличается от версии, выдвинутой в свое время (1941 год!) П. А. Садиковым, версии, которую условно можно было бы назвать вариантом метаморфозы. Неопровержимых доказательств нет и здесь.

Не будем пока вклиниваться в этот спор и строить еще одну версию. Отметим другое: тут следовала бы провести профессиональное следствие — дотошное, непредвзятое, по всем правилам криминалистики, с пересмотром многого, принятого ранее на веру с целенаправленным поиском пусть косвенных, но неопровержимых фактов и документов.

Конечно, при этом нужно помнить и о презумпции невиновности для устранения всякой возможности предвзятости, но и не возводить ее в фетиш. В данном случае это не столько вопрос этики, сколько логики: не доказано — не аргумент. К тому же необходимо различать юриспруденцию и историю. Так производить обыск в квартире только по подозрению — безнравственно и незаконно, однако никто не винит археологов, когда они без санкции прокурора обшаривают каждую пядь раскопанного ими жилища новгородского посадника. Так же и вопроса был ли Борис Годунов убийцей царевича Дмитрия?— ныне относится к компетенции истории, а не уголовного кодекса.

Нет документов? Да, ни в делах следствия по делу декабристов, ни в архивах пресловутого III отделения, корпуса жандармов или департамента полиции, документов с осведомительскими донесениями Липранди 20-х годов или с упоминанием его имени в этом аспекте пока не найдено. Но это не значит, однако, что их не было — они могли быть и еще могут найтись. Дело было деликатное, и кто знает к каким средствам конспирации мог прибегнуть профессиональный разведчик, если его собирались надолго внедрить в среду, о которой правительств) хотелось знать возможно больше из первых рук.

Смена личины... Как не прийти на ум этим елся вам, когда читаешь потрясающую по своему откровенному цинизму тираду самого Липранди:

«Во время разгара страстей легче подмечать слабые их (умов.— Ю. К.) стороны. Для того необходимо только избрание лица, вмещающего в себя не одни только умственные способности, но и необходимые свойства: народность, уменье привлечь к себе расположение, ибо я никак не допускаю себе думать, чтобы человек, ловкий в обращении, проницательный не мог сделать скоро связей, и, иду еще далее, чтобы он не приобрел доверенности, для чего нужно два-три ничтожных случая, которыми уметь только воспользоваться...».

Правда, он писал это в 1860-х годах, уже обогащенный провокаторским опытом по делу о кружке Петрашевского, где в соответствии с подобными же его инструкциями действовал его агент и выкормыш Антонелли. Но — обратите внимание!—как этот портрет, вернее личина идеального провокатора, напоминает самого Ивана Петровича периода 1820— 1826 годов!

В самом деле: «разгар страстей» был. «Лицо... имеющее необходимые свойства» — сам Иван Петрович— имелось. «Ничтожные случаи», которыми надо было «уметь только воспользоваться», предоставлялись ему в то время в достатке.

Но это лишь умозаключение, а не бесспорное доказательство. И я его привожу, не настаивая на его достоверности, только как пример сложности вопроса. И обвинять, и оправдывать надо доказательно. Умозаключение базируется на логике, доказательства — на фактах, на документах. Пусть не на таких прямых, как позорная «Записка» о кружке Петрашевского, а на косвенных.

Тогда-то, может быть, и пригодятся «тагильские тетради» Липранди, особенно «Опись». Вот, скажем, пресловутые неоднократные отставки Ивана Петровича. Некоторые исследователи даже приводят их в доказательство «обид» Липранди на свое начальство и - как следствие - уход от надоевших ему разведывательных дел.

Но даты и место написания рукописей, аккуратно проставленные Иваном Петровичем в тагильской «Описи», говорят о другом — что он и в эти годы не оставляет разведывательной службы, только несет ее, так сказать, в тени: составляет докладные записки, обрабатывает секретные донесения и т. п. Вспомним, что Пушкин, рисуя портрет отставного офицера Сильвио со своего доброго знакомого Липранди (при Пушкине в Кишиневе тоже пребывавшего некоторое время в отставке), вставил примечательную, на наш взгляд, фразу: «Источники его доходов были покрыты для всех тайной». И если порыться в платежных документах штаба Воронцова за те годы, может быть, там встретится и фамилия Липранди, «состоявшего в отставке»?

Таких ниточек в тагильской «Описи» можно найти не одну.

ВАЛАХИЯ - ТАГИЛ?

Даже судя только по тагильской «Описи», архив Ивана Петровича Липранди был огромным, как-то непостижимо большим для кочевого образа жизни его хозяина.

Но был архив — и нет его. Правда, довольно значительное количество бумаг сохранилось в разных наших архивах (ЦГИА СССР, отделах рукописей публичных библиотек Москвы и Ленинграда, Исторического музея, Пушкинского дома и в других), однако многого, в том числе главного, что хотелось бы видеть, нет. Нет писем Пушкина и бумаг, связанных с его именем, нет дневника Липранди, который он вел, как сам засвидетельствовал в печати, «с мая 1808 года и по сей день (1870-е годы.— Ю. К.), включая в себя все впечатления дня до мельчайших подробностей, никогда не предназначавшихся для печати».

Куда это все девалось — исследователи до сих пор гадают. Возможно, что было укрыто за границей (на это намекал сам Иван Петрович), возможно, что уничтожено или пропало. Но весьма возможно, что сохранилось где-то в неожиданном месте. Ведь вот нашлись же в Ташкенте 189 книг с подписью Липранди.

И вот еще — Тагил...

Но как же попали тетради Липранди в Тагил? Нет ли здесь и других его бумаг? Увы, других бумаг пока не найдено. А что касается истории тех, что есть, то она таинственна, как и все, что связано с именем Липранди. Тут можно высказать лишь одно предположение. Оно связано с именем Авроры Карловны, о которой говорилось выше.

Здесь стоит вспомнить, что самые поздние рукописи, перечисленные в «Описи» Липранди, датированы 1854 годом. А именно в это время... Впрочем, расскажем по порядку.

Муж Авроры Карловны, Андрей Николаевич Карамзин, хотя и учился в Дерптском университете, стал военным и с 1838 года служил в конной гвардии. В 1848 году, после женитьбы и затянувшейся на целый год свадебной поездки во Францию, вышел в отставку и стал помогать жене в управлении тагильскими заводами (приезжал сюда в 1849 и 1853 годах). Однако, когда в июне 1853 года началась русско-турецкая война, отставной гвардейский подполковник снова надел военную форму и в марте 1854 года вступил в гусарский полк Дунайской армии (уже в чине полковника). Увы, боевая служба его продолжалась недолго — 16 мая, безрассудно приняв неравный бой с превосходящим по силам и по обстановке противником, он погиб сам и погубил свой отряд.

Это случилось в Малой Валахии, под городком Крайовом. Тело его предали земле там же, но Аврора Карловна, очень любившая мужа, немедленно по получении известий о его гибели отрядила на место событий посланца — секретаря покойного, Иосафата Огрызко. Служащий (библиотекарь) Тагильской конторы, ссыльный поляк Адольф Якушкевич, писал в те дни родным: «...Желая хоть чем-нибудь утешиться, пани Аврора посылает на берег Дуная Огрызко, чтобы тот приложил все усилия к розыску останков ее милого мужа». Посланец выполнил миссию — разыскал и привез останки своего бывшего шефа. И, возможно, не только останки, но и остатки его имущества. Не с ними ли и были прихвачены бумаги Липранди, которые могли оказаться в те дни у А. Н. Карамзина?

Конечно, это лишь предположение, но стоит заметить, что начальником Карамзина, командиром 30-тысячного отряда Дунайской армии был... Липранди. Нет, не Иван Петрович, а его брат Павел. Но и сам Иван Петрович имел отношение к операциям на Дунайском фронте — опять-таки как военный разведчик. Полковник Карамзин только что прибыл в действующую армию, и рукописи о Боснии, Албании, Сербии и Придунайских княжествах были ему необходимы для ознакомления с военно-историческими и экономико-статистическими материалами о театре военных действий.

Пока в Тагиле обнаружилось только пять тетрадей Липранди. Но может, их было больше? Фонды местного архива, в частности, так называемый «Частный фонд Демидовых», где хранится переписка и прочее, исследованы слабо. Так что ожидание новой неожиданной находки не так уж безнадежно.

Но есть и еще ниточки и зацепки. Иософат Огрызко, ездивший в Валахию за телом и имуществом А. Н. Карамзина, был не просто секретарем «состоятельного лица», но и в какой-то степени его другом. Впоследствии он стал видным польским политическим деятелем, издателем газеты «Слово», в 1864 году был арестован за прикосновенность к восстанию 1863 года, приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами. Имел он какое-то отношение и к герценовской вольной печати. А что, если пан Иософат, окажись он причастным к тетрадям Липранди, оставил что-то из бумаг и себе? Ничего невероятного в этом нет.

Нет, перспективы поисков не безнадежны. Подождем, поживем и, может быть, увидим — и новые документы, проясняющие истинное лицо И. П. Липранди, и те самые «Две молдавские повести», о которых мы так и не знаем главного — писал ли их Пушкин или... мы просто неправильно понимаем слова о них Ивана Петровича. «Дело Липранди» не кончено. Оно ждет продолжения.

Источник