Борис Николаевич Чичерин (26.05.1828 - 3.02.1904), зять декабриста; русский правовед, философ, историк и публицист. Почётный член Петербургской Академии наук (1893).

Дядя будущего наркома иностранных дел РСФСР и СССР Г.В. Чичерина.

Портрет работы В.О. Шервуда. 1871 г.

Б. Н. Чичерин происходил из старинного дворянского рода Чичериных; был старшим сыном — в исповедной ведомости Преображенского кафедрального собора Тамбова за 1843—1844 год семья была указана в следующем составе: поручик Николай Васильевич Чичерин 41 год, жена его Екатерина Борисовна 35 лет. Дети их: Борис 15 лет, Василий 13 лет, Владимир 12 лет, Аркадий 11 лет, Андрей 9 лет, Сергей 7 лет, Пётр 5 лет, Александра 4 года. Детство прошло в тамбовском имении отца Караул, приобретённом в 1837 году. Получил домашнее образование. Среди учителей был К. Н. Бестужев-Рюмин.

В 1845—1849 годах — студент юридического факультета Московского университета; среди преподавателей были Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин. Большое влияние на формирование взглядов Чичерина оказал Т. Н. Грановский, с которым его познакомил старый друг отца писатель Н. Ф. Павлов. Недолгое увлечение славянофильством сменилось сближением с западничеством.

В конце 1840-х — начале 1850-х гг. познакомился с П. В. Анненковым, А. И. Герценом, К. Д. Кавелиным, И. С. Тургеневым. Изучал работы Гегеля; испытал значительное влияние идей французских политических мыслителей. По окончании университета жил в родовом селе.

В 1853 году представил к защите магистерскую диссертацию «Областные учреждения России в XVII веке», которая была отклонена с заключением, что в ней в ложном свете представлена деятельность старой администрации России. Диссертация была защищена лишь в 1857 году после некоторого ослабления цензуры.

В 1857 году познакомился с Л. Н. Толстым, с которым у него на несколько лет установились близкие отношения. В 1858—1861 годах Чичерин совершил заграничное путешествие, во время которого знакомился с европейскими политическими учениями. В 1858 году в Лондоне встречается с А. И. Герценом, который опубликовал «Современные задачи русской жизни» Чичерина в «Голосах из России». Чичерин имел в русском обществе уже в ранние свои годы репутацию консерватора. Был приглашен в учителя к наследнику при Александре II: с 1863 года до смерти цесаревича Николая Александровича в 1865 году, преподавал ему государственное право.

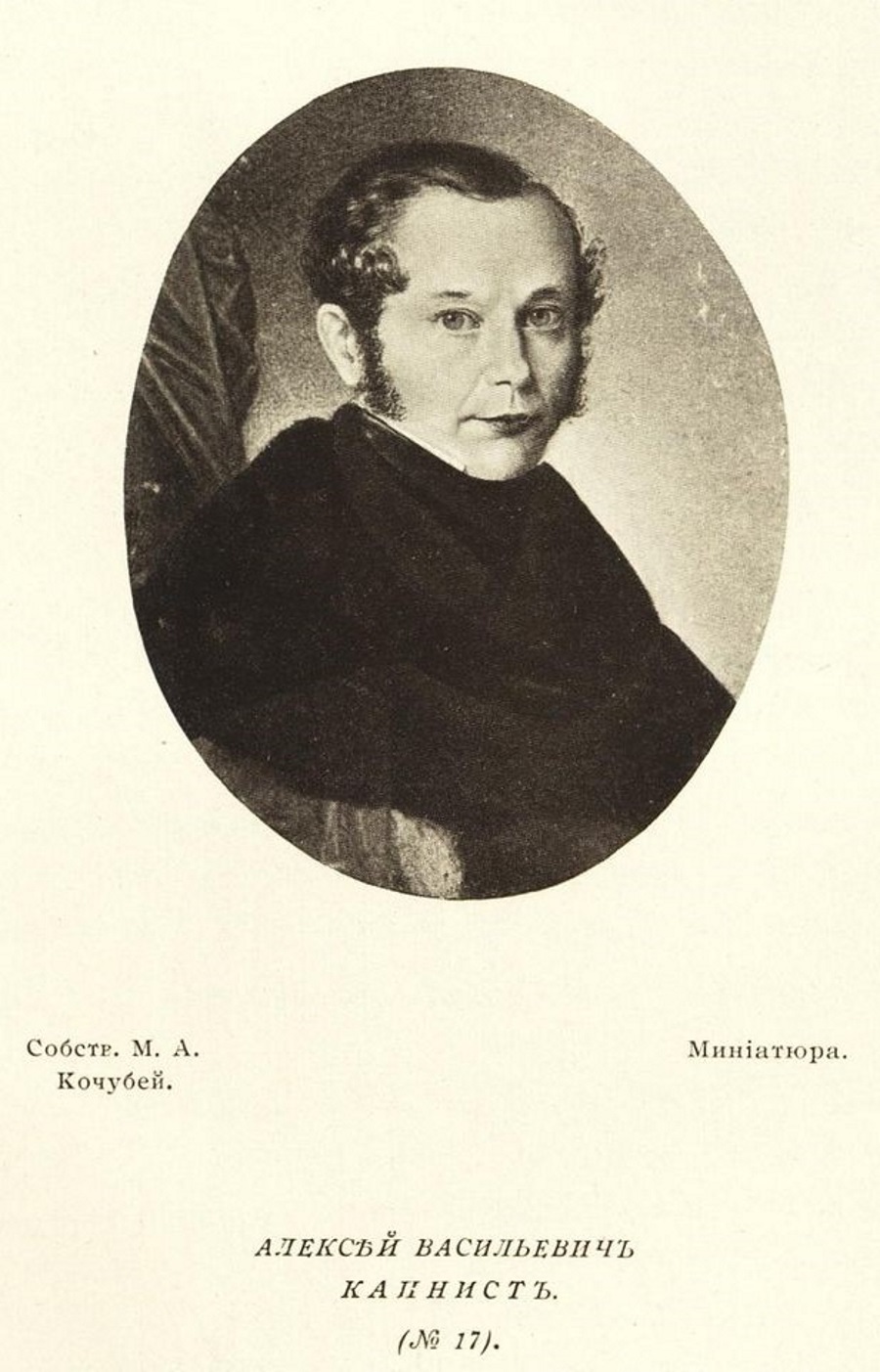

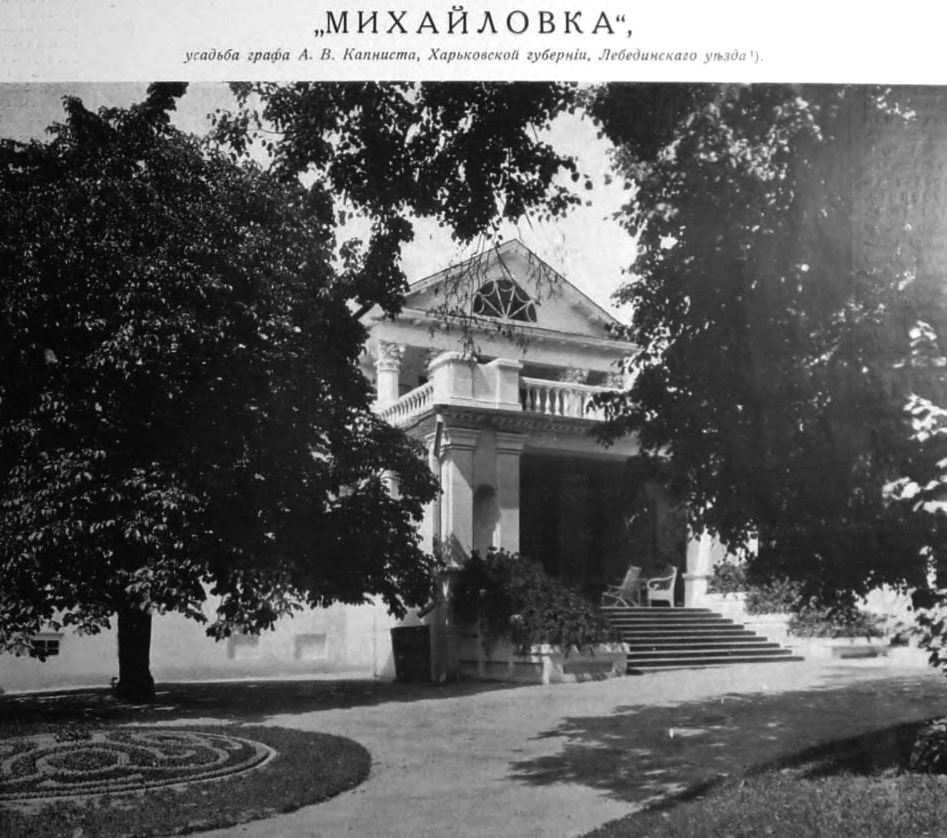

Во время путешествия в свите наследника престола в 1865 году, в Риме, он познакомился с Алексеем Васильевичем Капнистом и его старшей дочерью Александрой, спустя 6 лет, 25 апреля 1871 года, ставшей его женой: венчание состоялось в церкви мученицы Татьяны московского университета.

В 1861—1867 годах Чичерин — экстраординарный профессор Московского университета по кафедре государственного права; в своей фундаментальной работе «О народном представительстве» (докторская диссертация Чичерина была опубликована в 1866 г. и переиздана в 1899 г.) впервые в русской юридической литературе проследил развитие институтов парламентаризма у европейских народов. Относительно их применимости к тогдашней России Чичерин писал: «Не скрою, что я люблю свободные учреждения; но я не считаю их приложимыми всегда и везде, и предпочитаю честное самодержавие несостоятельному представительству». В 1868 году вместе с рядом других профессоров вышел в отставку в знак протеста против курса Министерства народного просвещения.

В конце 1871 года был избран в совет директоров Тамбово-Саратовской железной дороги.

После поездки в Париж вновь поселился в родовом имении Караул. Занялся земской деятельностью; был товарищем (заместителем) председателя Комиссии, учреждённой для исследования железнодорожного дела в России. В эти годы им написаны и изданы в Москве «История политических учений» (ч. 1—2, 1869—1872), «Наука и религия» (1879).

В Москве бывал наездами. В начале 1882 был избран московским городским головой, сменив на этом посту досрочно ушедшего в отставку С. М. Третьякова. Чичерину удалось добиться некоторых улучшений в городском хозяйстве Москвы, в частности обеспечить поступление в московский водопровод мытищинской воды. Участвовал в мероприятиях по случаю коронации императора Александра III (15 мая 1883 года); 16 мая, выступая на торжественном обеде городских голов, высказался за «единение всех земских сил для блага отечества» и выразил надежду, что власть признает необходимость сотрудничества с земским движением. Речь была расценена кругами, близкими к императору, как требование конституции и послужила причиной его отставки.

В сентябре 1883 года Московская городская дума сделала Б. Н. Чичерина почетным гражданином Москвы «за труды его на пользу Московского городского общества в звании Московского городского Головы».

Вернувшись в Караул, Чичерин вновь занялся научной деятельностью, написал ряд работ по философии, а также по химии и биологии, которые дали основание Д. И. Менделееву рекомендовать Чичерина к избранию почётным членом Русского физико-химического общества. Чичерин принимает деятельное и плодотворное участие в работах тамбовского земства.

В 1888—1894 годах работал над «Воспоминаниями», значительная часть которых посвящена Москве и Московскому университету 1840-х годах.

Твердо и неуступчиво защищая права личности, Чичерин связывал с этим идею «порядка» — он очень сознательно стоял за твёрдую власть, решительно и резко осуждал все проявления революционного духа. Это отталкивало от Чичерина русское общество и, наоборот, делало его ценным в глазах правительства. Письма Чичерина к брату, служившему в Петербурге, докладывались Александру II, настолько их ценили консервативные круги, группировавшиеся тогда вокруг молодого царя. Не случайно поэтому было приглашение Чичерина, только что получившего кафедру в Московском университете, в преподаватели наследника Николая Александровича (старшего сына Александра II, скончавшегося очень рано, вследствие чего наследником, а позже царём стал второй сын Александра II — Александр III). Но репутация консерватора, очень рано сложившаяся относительно Чичерина, была, конечно, лишь отчасти верна: как не случайны были у Чичерина резкие осуждения революционного движения, так же не случайно было и то, что он явился в Московском университете лидером (тогда немногочисленной) группы либеральных профессоров.

Чичерин — представитель и один из основателей (наряду с С. М. Соловьёвым и К. Д. Кавелиным) «государственной школы» в русской историографии. В своей магистерской диссертации "История областных учреждений Московского государства XVIII века" и в ряде других работ («Опыты по истории русского права», «Очерки Англии и Франции» (обе — 1858)) обосновывал решающую роль государства в русской истории. Оценка исторического значения государства в существенной мере соответствовала принципам гегелевской философии истории. В то же время Чичерин был сторонником либерализации общественной жизни в России: выступал за отмену крепостного права, считал необходимым введение представительных форм правления, ратовал за расширение и гарантии гражданских свобод всех сословий и каждого человека. Либеральные воззрения Чичерина нашли выражение в его работах 1860-х — начала 1880-х годов: «О народном представительстве», «Курс государственной науки», «Собственность и государство» и др.

В духе гегельянства он считал, что Абсолют направляет процесс развития мира и человечества. При этом человеческая свобода сохраняет своё значение, так как человек изначально причастен к Абсолюту, будучи одновременно конечным и бесконечным существом. «Абсолютность» и «бесконечность» человека определяются в первую очередь его разумом как формой абсолютного духа. «Верховной наукой», постигающей смысл происходящего в мире, оказывается, согласно Чичерину, метафизика истории. В историческом процессе философ-метафизик обнаруживает логику развития идей, поэтому особое значение среди исторических дисциплин имеет история человеческой мысли, история философии.