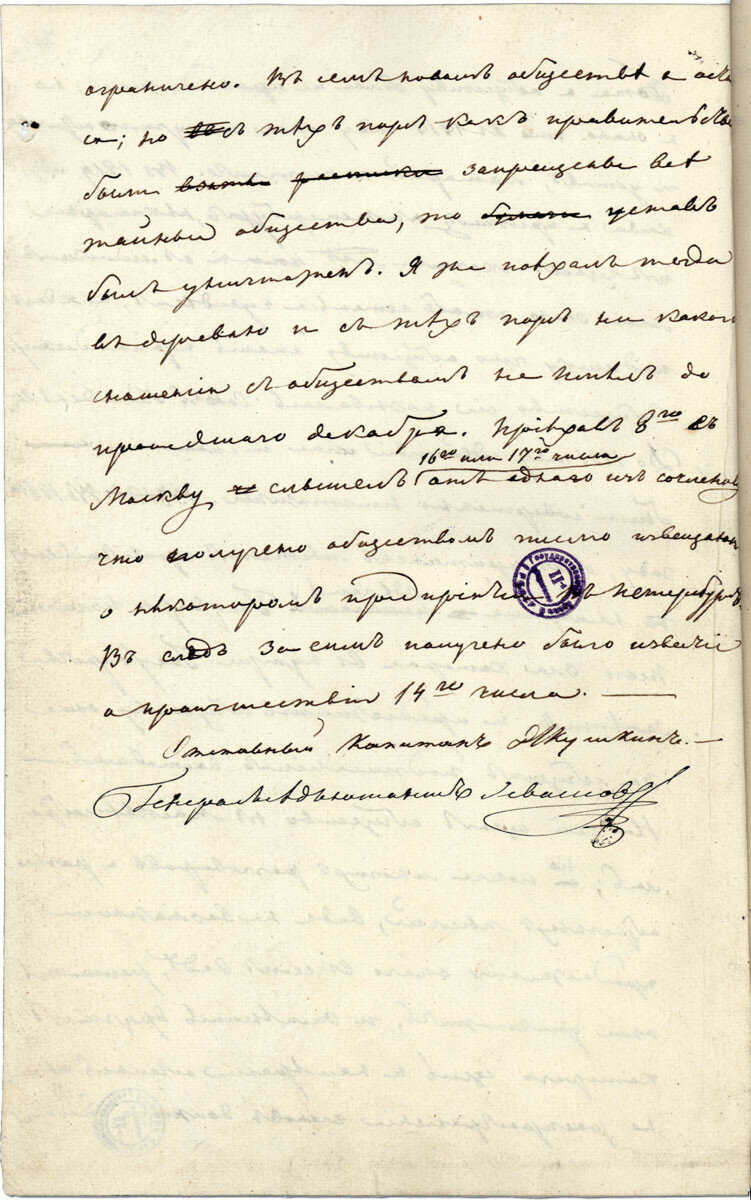

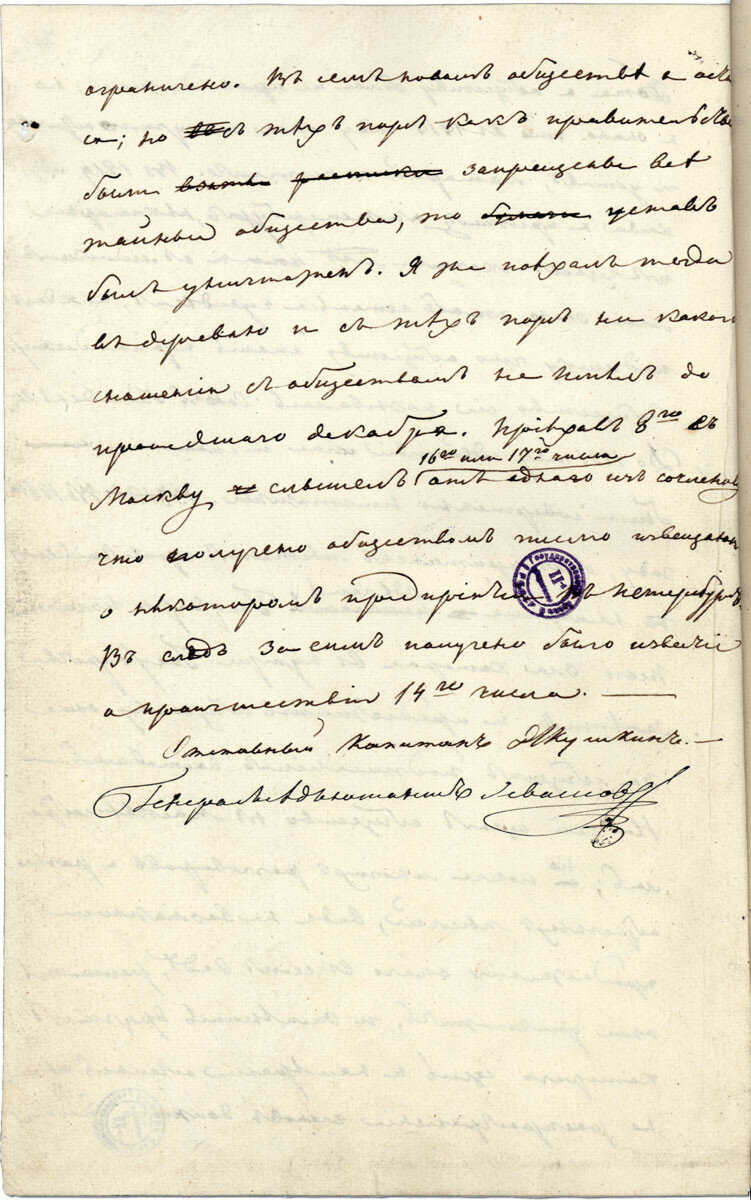

Первоначальный допрос И.Д. Якушкина, снятый генералом В.В. Левашовым. Начало января 1826 г. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 352. Л. 6 об.

Декабристы |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Декабристы » ДЕКАБРИСТЫ. » Якушкин Иван Дмитриевич.

Первоначальный допрос И.Д. Якушкина, снятый генералом В.В. Левашовым. Начало января 1826 г. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 352. Л. 6 об.

И.Д. Якушкин, П.С. Бобрищев-Пушкин и М.К. Кюхельбекер в Чите.

Акварель Н.П. Репина. 1828 г.

Государственный Эрмитаж, СПб.

Иосиф Иосифович Вивьен (1793 – 1852).

Портрет Ивана Дмитриевича Якушкина. 1823 г.

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН

Меланхолический Якушкин,

Казалось, молча обнажал

Цареубийственный кинжал…

А.С. Пушкин

Якушкин - студент Московского университета в 1808 - 1811 гг., учился на словесном факультете и жил на квартире у профессора А.Ф. Мерзлякова, историка литературы, поэта, друга В.А. Жуковского.

В университете он дружил с А.С. Грибоедовым, с П.Я. Чаадаевым. В то время университет еще не стал центром общественной мысли, как в 30-е годы, но там учились многие будущие декабристы и их друзья: братья Муравьевы, братья Чаадаевы, С.М. Семенов, И. Д. Щербатов. Горячий патриотизм был отличительной чертой мыслящей молодежи. "Имея от роду 16 лет, когда поход 1812 года прекратил мое учение, я не имел образа мыслей, кроме пламенной любви к отечеству", - вспоминал студент Московского университета Никита Муравьев.

Лекции выдающихся профессоров: П.А. Сохацкого по эстетике, Л.А. Цветаева по теории "законов и прав", по физике П.И. Страхова по физике тоже формировали эти патриотические настроения у молодежи, о чем свидетельствуют конспекты лекций из личного фонда Якушкиных. Так, в лекциях по праву на примере античной истории проф. Л.А. Цветаев доказывал преимущества республиканской формы правления. Проф. Мерзляков готовил издание собрания сочинений А.Н. Радищева, хотя знаменитое "Путешествие из Петербурга в Москву", естественно, не было включено в состав издания. Университетское образование, изучение естественного, гражданского, римского права, основ государственного устройства, политической жизни, нравственности способствовало вниманию к политическим событиям в России и в Западной Европе, вдохновляло на служение своему отечеству. В письме из Сибири Якушкин называет университет подготовительным поприщем к жизни.

В университете Иван Дмитриевич увлекся философией. Популярными тогда были французские просветители, произведения которых были разрешены Александром 1. Под влиянием их свободомыслия Иван Дмитриевич с 1810 г. престал ходить в церковь. Позже у него было время пофилософствовать, и в читинский острог ему выслали его любимую шеститомную "Историю новой философии" И.Ф. Буле. В Сибири он не только читал философские произведения, но и написал трактат "Что такое жизнь?".

Любовь к отечеству и опасность войны с Наполеоном влекла всех порядочных и образованных молодых людей в армию. В 1811 году Якушкин зачислен подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. Туда же вступили Муравьев-Апостол, Щербатов, Чаадаев.

Якушкин участвовал в военных действиях 1812 года и в заграничных походах 1813-1814 гг. В Бородинском сражении Семеновский полк, бывший сначала в резерве, затем был переброшен на батарею Раевского. Якушкин был награжден Георгиевским крестом и произведен в прапорщики. Затем было Тарутинское сражение и битвы под Малоярославцем, сражение при Люцене и Бауцене, боя при Пирне и знаменитое Кульмское сражение, в котором Якушкин снова отличился и получил прусский орден "За отвагу" и Кульмский крест. В 1814 Семеновский полк вступил в Париж.

Всем известны слова М.И. Муравьева-Апостола: "Мы были детьми двенадцатого года". После войны передовая молодежь ожидала решительных перемен, но правительство осуществляло политику жестокой реакции. "В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события и некоторым образом участвовали в них, теперь невыносимо было видеть пустую петербургскую жизнь, и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое… Мы ушли от них на сто лет вперед".

В 1816 возник "Союз спасения", замененный затем "Союзом благоденствия", основателями которого были Муравьевы, С.Трубецкой, Муравьевы-Апостолы и Иван Якушкин. Целью общества была борьба с крепостным правом, позже и установление конституционной формы правления. Сначала методом борьбы избрали медленное действие на умы, затем решили действовать посредством войск. В 1817 г. на совещании в Хамовнических казармах обсуждался вопрос о цареубийстве. Решили бросить жребий, но Якушкин решил без всякого жребия принести себя в жертву, выстрелив из одного пистолета в царя, а из другого в себя. После длительных споров от идеи цареубийства отказались.

В 1818 году Якушкин вышел в отставку, поселился в деревне, женился. Про его жизнь в 1822-25 гг. известно мало. У Якушкиных было 2 сына. В своем имении Иван Дмитриевич занимался хозяйством, читал, а в Москве бывал лишь изредка, не посещал совещаний, но общался с друзьями и знал о готовящемся восстании и в декабре 1825 г. приехал в Москву. На совещаниях в Москве было решено поддержать восстание в Петербурге, попытавшись поднять войска. Но уже 18 декабря стало известно о поражении. Сразу же начались аресты - 17 декабря начал действовать "Высочайше учрежденный тайный комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества". Якушкин еще месяц находился на свободе, но знал, что его ожидает. Первым дал показания о нем С.П. Трубецкой, после чего о Якушкине тайно собирались сведения, но в них не было ничего подозрительного, пока на допросе Никита Муравьев не рассказал об участии Якушкина в совещании "Союза Спасения" в 1817 г. и его намерении убить царя.

На допросе в Петербурге он признал, что был членом тайного общества, что, собирался покуситься на жизнь царя, но назвать имена других членов общества и дать показания об их деятельность отказался даже под угрозой пыток, ссылаясь на честное слово, данное при вступлении в общество. Предлагалось также полное помилование за информацию. За упорство И.Д.Якушкин был заточен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, закован в ручные и ножные кандалы. Он был отнесен к числу государственных преступников первого разряда, осужденных к смертной казни отсечением головы. Затем казнь была заменена 20-летней каторгой и высылкой на поселение.

Якушкина отправили в "Форт Слава" в Финляндии, затем в Читинский острог, после на Петровский завод. По пути он встретился с женой и сыновьями. Младший родился уже после его ареста. Жена Ивана Дмитриевича собиралась ехать с мужем в Сибирь, но ей не позволили взять с собой детей, и Якушкин настоял на том, чтобы она осталась с сыновьями. Больше они никогда не виделись. С самого приезда в Читинский острог И.Д.Якушкин принялся заниматься высшей математикой, изучил немецкий и английский языки. Работали декабристы всего по несколько часов в день, остальное время посвящали самообразованию. На каторге А.О. Корнилович, Н.М. Муравьев и П.А. Муханов читали лекции по истории, Е.П. Оболенский - по философии, А. И. Одоевский - по русской литературе. Е.П. Бобрищев-Пушкин вел занятия по высшей математике, Ф.Ф. Вадковский - по астрономии, Ф. Б. Вольф - по физике, химии и анатомии, К.П. Торсон по механике. Устраивались литературные вечера, музыкальные концерты. Н.А. Бестужев написал целую галерею портретов декабристов и их жен.

В 1836 г. И.Д.Якушкин был освобожден от каторги и направлен на вечное поселение в Сибири в г. Ялуторовск. Там же поселили М.И. Маравьева-Апостола, И.И. Пущина, Е.П. Оболенского.

В начале 40х по инициативе Якушкина были открыта мужская и женская школы, он составил учебные пособия по основным предметам, в течение 12 лет ежедневно вел занятия.

В 1853 г. И.Д.Якушкин, уже тяжело больной увидел своих сыновей, с этого времени он начинает писать свои мемуары - "Записки", которые долгое время были почти единственным подробным описанием событий, предшествовавших восстанию. В 1857 г. переехал в Москву к младшему сыну. Там он и умер.

Литература:

И.А. Миронова. Декабрист Иван Дмитриевич Якушкин. Москва. "Просвещение".1987.

М.С. Лунин. Сочинения, письма, документы. Иркутск. В-С. книжное изд-во, 1988.

Декабристы. Библиографический справочник. М. "Наука". 1988.

Ел. Показеева

Софья Михайловна Салтыкова (Дельвиг):

30 июня, полдень. 1824 г.

".... Это был г. Якушкин, которого уже давно ожидали в Крашнево. Я очень довольна, что не приходится ничего убавлять из того, что мне о нем говорили, - я не могу достаточно высказать похвал этому молодому человеку; он очарователен, прекрасно воспитан, умен, имеет, как говорят, прекрасную душу, всеми вообще любим и ценим, наконец, все говорят (и я не нахожу в этом преувеличения), что этот молодой человек положительно совершенство; природа не отказала ему даже во внешних выгодах: у него лицо совершенно своеобразное, но очень приятное и полное ума. Я сделала страшную неловкость по отношению к нему. Ты знаешь, что я близорука, но никогда моя близорукость не причиняла мне такую досаду, как вчера. Я отыскивала Якушкина в продолжение десяти минут, прежде чем с ним поздороваться: последовательно я принимала за него Папа, г. Черкасова, Швейковского и т.д.; все это время он стоял и должен был быть очень удивлен, видя, как я здороваюсь с людьми, которых я уже видела и которые, поэтому, не спешили отдать мне поклон; к тому же они все были на противоположной от него стороне комнаты. Впрочем, я надеюсь, что он не посмеялся надо мною: он ни о ком решительно не отзывается дурно, - напротив, всегда становится на сторону того, кого хотят сделать предметом насмешек. Его приезд произвел здесь целую революцию. Дядя и Папа обожают его. У него, говорят, жена 17-ти лет, которую он привезет через две недели, и 9-месячный ребеночек, которого мать еще кормит".....

В следующем письме (от 22 июля) рассказ Салтыковой :

"... - У нас здесь провели несколько дней г-н и г-жа Якушкины; его я уже знала, но она была для меня новым знакомством. Ей нет еще 17 лет, она никогда не бывала в свете и никогда в нем не будет, от этого она очаровательна своею естественной простотой. Она красива, интересна, вполне своеобразна; муж ее - соединяет в себе самые восхитительные качества в смысле внешности, ума, тона, характера, манер и т.д. Их маленький Вячеслав будет красив; он похож на своего отца, бледного, с черными усами (хотя он и в отставке), с великолепными глазами, живыми и черными; нос у него в роде носа Павла Нащокина, но более красивый, отличные зубы; несмотря на все эти внешние достоинства, можно еще сказать о нем, что его внутренние качества превосходят его внешнюю очаровательность. Невозможно, однако, составить себе представление об этом человеке, не зная его лично. Это семейство в полном смысле очаровательное: юная и красивая мать, кормящая своего прелестного младенца, отец, который так хорошо с ним играет и берет его на руки в простынку после ванны, - все это восхитительно!"

М.С. Знаменский. С.Я.Знаменский и И.Д. Якушкин в ланкастерской школе в Ялуторовске. 1853(?)

К.П. Мазер. Портрет Ивана Дмитриевича Якушкина. 1851 г. ГЭ.

Жуково. Родина декабриста Якушкина

Согласно Писцовым книгам по Вяземскому уезду 1594-1595 гг. (Список с приправочных книг 1594 и 1595 годов поместным и вотчинным землям в Гжельском стане, письма и меры Василия Волынского со товарищи) деревня Жуково принадлежала в то время Григорию Ивановичу Якушкину:

За Григорьем за Ивановым сыном Якушкина старое его поместье: слц. что была дер.Жуково.

В 1861 году деревни Истомино, Жуково, Арефаново, Земницы (Зимницы) принадлежали Е.И. Якушкину – 159 душ, 1068 десятин.

ЯКУШКИН Иван Дмитриевич (29.12.1793 – 11.08. 1857) родился в сельце Жуково Вяземского уезда - старинном родовом гнезде дворян Якушкиных. В Жуково был господский деревянный дом с плодовым садом и мучная мельница. В 1782 г. Якушкиным принадлежали в Жукове дворовых 20 мужчин, 22 женщины, крестьян более 80 ревизских душ. Отец Якушкина И.Д. умер рано, хозяйство находилось в упадке. Мать будущего декабриста Прасковья Филагриевна (урожденная Станкевич) после смерти мужа прожила почти три года вместе с сыном в Казулино (в 15 км. от Жукова), имении своих родственников Лыкошиных. Якушкины и Лыкошины часто бывали в Хмелите, принадлежавшей дяде будущего поэта А.С. Грибоедова. Через Лыкошиных Якушкины находились в родстве с Грибоедовыми.

Якушкин Иван Дмитриевич в своем имении предпринимал попытку безземельного освобождения крестьян. В 1817 г. он вышел в отставку, а через два года переехал в свое имение в Вяземском уезде Смоленской губ. и попытался на практике осуществить свои передовые взгляды. Он наполовину уменьшил господскую запашку, отменил отяготительные для крестьян поборы, предоставил им судить и наказывать виновных по приговору всех домохозяев. Стал учить грамоте 12 мальчиков. Кроме того, он «во всякий час допускал до себя» крестьян, выслушивал и удовлетворял их требования, отучил от унизительной привычки кланяться в ноги. Якушкин собирался освободить крестьян бесплатно, уступив им так же безвозмездно усадьбы, с усадебной землей и общим выгоном. Остальная земля должна была остаться собственностью помещика и возделываться крестьянами по условиям, добровольно заключенным ими после увольнения (в своих записках Якушкин говорит, что предполагал половину земли обрабатывать вольнонаемными рабочими, а другую половину отдавать внаем своим крестьянам). Признавая большие выгоды общинного землевладения, он предлагал дозволить крестьянам покупать земли целыми обществами.

Когда Якушкин подробно объяснил крестьянам свои предположения, они, узнав, что вся земля, кроме усадебной, остается собственностью помещика, выразили желание, чтобы все было по-старому: «мы ваши, а земля наша». Впоследствии Якушкин признал ошибочность своего мнения о полезности освобождения крестьян с одной усадебной землей. В 1824—25 гг. он обрабатывал уже часть своих полей наемными людьми.

Сын Ивана Дмитриевича Якушкина – Евгений, осуществил замыслы своего отца, освободив крестьян деревни Жуково и других в 1861 г. на весьма льготных условиях. Он предоставил крестьянам надел, вдвое превышающий установленную законом норму, и назначил оброк, который был на треть ниже обычного. Внук Якушкина Евгений Евгеньевич побывал в Жуково в 1925 году. Он писал: «За сто протекших лет у бывших якушкинских крестьян не сохранилось решительно никаких воспоминаний об Иване Дмитриевиче Якушкине; они попросту его забыли. Сына же его Евгения Ивановича, который в 1855 г. отпустил крестьян на волю и отдал им всю землю вместе с помещичьей усадьбой, крестьяне помнят и память его чтут».

«Записки Ивана Дмитриевича Якушкина» - о деревне Жуково в 1819 году

В 19-м году, поехав из Москвы повидаться с своими, я заехал в смоленское свое имение. Крестьяне, собравшись, стали просить меня, что так как я не служу и ничего не делаю, то мне бы приехать пожить с ними, и уверяли, что я буду им уже тем полезен, что при мне будут менее притеснять их. Я убедился, что в словах их много правды, и переехал на житье в деревню. Соседи тотчас прислали поздравить с приездом, обещая каждый скоро посетить меня; но я через посланных их просил перед ними извинения, что теперь никого из них не могу принять. Меня оставили в покое, но, разумеется, смотрели на меня, как на чудака. Первым моим распоряжением было уменьшить наполовину господскую запашку. Имение было на барщине, и крестьяне были далеко не в удовлетворительном положении; многие поборы, отяготительные для них и приносившие мало пользы помещику, были отменены.

Вскоре по приезде моем в Жуково я пришел в столкновение с земской полицией. Мне пришли сказать, что в речке, текущей по моей земле и очень вздувшейся от дождей, утонул человек. Я в тот же день велел послать донесение о происшествии в вяземский земский суд и приставить караул к утопленнику. Прошло дня три или четыре, земский суд не сделал никакого распоряжения по этому делу. В это время приехал ко мне из Москвы Фонвизин; мы пошли с ним гулять вдоль реки и были поражены зрелищем истинно ужасным. Утопший, привязанный за ногу к колу, вбитому в берег, плавал на воде; кожа на его лице и руках походила на мокрую сыромятину. Это было в июне, и смрад от мертвого тела далеко распространялся. Кроме караульного на берегу сидели старик и молодая женщина. Старик был отец, женщина жена утопшего; оба они горько плакали и, увидев меня, бросились в ноги, прося позволения похоронить покойника. И Фонвизин, и я, мы были сильно взволнованы. Я приказал вытащить усопшего из воды и, взвалив на телегу, отвезти к его помещику Барышникову, живущему верст 10 от меня. Я написал к нему, что после моего донесения в земской суд о найденном утопленнике у меня в реке, не видя со стороны суда никакого распоряжения по этому делу и опасаясь, чтобы мертвое тело, которое начало уже разлагаться, не причинило заразы, я решился отправить его к нему, с тем, чтобы он приказал его похоронить. Барышников, весьма богатый помещик, перепугался и первоначально без распоряжения земского суда не хотел принимать утопшего своего крестьянина, даже хотел отослать его назад на место, где он был найден; но потом , опасаясь ответственности, если мертвое тело, оставаясь долгое время не похороненным, причинит заразу, как я писал ему, велел наконец похоронить его. Я известил земской суд о моем распоряжении в его отсутствии; написал о том же смоленскому губернатору барону Ашу, пояснив ему, почему я так действовал в этом деле. Барон Аш, не пропускавший никакого случая, где можно было потеребить чиновников, избираемых дворянством, написал строгий выговор в вяземский земской суд.

Дымка

Вид на реку Дымка со стороны деревни Жуково зимой 2016 г.

Чтобы сблизиться сколько возможно скорее с моими крестьянами, я всех их и во всякий час допускал до себя и по возможности удовлетворял их требования; скоро отучил я их кланяться мне в ноги и стоять передо мной без шапки, когда я сам был в шляпе. За проступки они не иначе наказывались, как по приговору всех домохозяев. Почва вообще в Смоленской губернии неплодотворна; при недостатке скота мои крестьяне не могли достаточно удобрять своих полей. Обыкновенные урожаи бывали очень скудны, так что собираемого хлеба едва доставало крестьянам на продовольствие и посев. Единственные их промыслы были зимою: извоз и добывание извести; и то и другое доставляло незначительную прибыль. С этими средствами они, конечно, не ходили по миру, но и нельзя было надеяться этими средствами улучшить их состояние, тем более, что, привыкнув терпеть нужду и не имея надежды когда-нибудь с нею расстаться, они говорили, что всей работы никогда не переробишь, и потому трудились и на себя и на барина, никогда не напрягая сил своих. Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться. Способ этот по тогдашним моим понятиям состоял в том, чтобы прежде всего поставить их в совершенно независимое положение от помещика, и я написал прошение к министру внутренних дел, Козодавлеву, в котором изъявил желание освободить своих крестьян и изложил условия, на которых желаю освободить их. Я предоставлял в совершенное и полное владение моим крестьянам их дома, скот , лошадей и все их имущество. Усадьбы и выгоны в том самом виде, как они находились тогда, оставались принадлежностью тех же деревень. За все за это я не требовал от крестьян моих никакого возмездия. Остальную же всю землю я оставлял за собой, предполагая половину обрабатывать вольнонаемными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам. Молодое же поколение, мне казалось, необходимо было прежде всего сколько-нибудь осмыслить и потом доставить им более верные средства добывать пропитание, нежели какие до сих пор имели отцы их. Для этого я на первый раз взял к себе 12 мальчиков и сам стал учить их грамоте, с тем , чтобы после раздать их в Москве в учение разным мастерствам. Но набор мальчиков совершился не совсем с добровольного согласия крестьян; они сперва были уверены, что я беру их детей к себе в дворовые, и тем более это могло им казаться вероятным , что вся моя дворня состояла из одного человека, который был со мной в походе, и наемного отставного унтер-офицера. Скоро однакож отцы и матери успокоились за своих детей, видя, что они учатся грамоте, всегда веселы и ходят в синих рубашках. В это время заехал ко мне мой сосед Лимохин, чтобы поговорить об устройстве мельницы на реке, разделяющей наши владения. Не видя у меня никакой прислуги и заметя стоявших вдали мальчиков, он спросил : «Что они тут делают?». Я отвечал, что они учатся у меня грамоте. «И прекрасно,- возразил он, - поучите их петь и музыке, и вы, продавши их , выручите хорошие деньги». Такие понятия моего соседа, сами по себе отвратительные, между тогдашними помещиками были не диковинка. В нашем семействе был тогда пример. Покойный дядя мой, после которого досталось мне Жуково, был моим опекуном: при небольшом состоянии были у него разные полу барские затеи, в том числе музыка и певчие. В то время, когда я был за границей, сблизившись в Орле с графом Каменским, сыном фельдмаршала, он ему продал 20 музыкантов из своего оркестра за 40,000; в числе этих музыкантов были два человека, принадлежавшие мне. Когда я был в 14-м году в Орле и в первый раз увиделся с Каменским, граф очень любезно сказал мне, что он мой должник, что он заплатит мне 4,000 за моих людей, и просил без замедления совершить на них купчую. Я отвечал его сиятельству, что он мне ничего не должен, потому что людей моих ни за что и никому не продам. На другой день оба они получили от меня отпускную.

Мальчики мои понемногу начали читать и писать, что очень забавляло их родителей. Желая привести в совершенную известность всю мою дачу, я каждый день с моими учениками ходил на съемку: они таскали за мной все нужные для этого принадлежности; скоро научились они таскать цепь и ставить колья по прямому направлению. Я показывал им, как наводить диоптрии и насекать углы на планшете: все это их очень забавляло, и они с каждым днем становились смышленей.

Наконец вяземский дворянский предводитель получил предписание из министерства внутренних дел потребовать от меня показание, на каких условиях я хочу сделать своих крестьян вольными хлебопашцами, и означить, сколько передаю я земли каждому из них; потом допросить крестьян моих, согласны ли они поступить в вольные хлебопашцы на предлагаемых мною условиях, словом поступить совершенно по учреждению для крестьян, поступающих в вольные хлебопашцы, обнародованному в 1805 году, февраля 20. Из этого было очевидно, что в министерстве не обратили ни малейшего внимания на смысл моей просьбы. Оставалось только мне ехать самому в Петербург и изустно объясниться с министром, но прежде мне хотелось знать, оценят ли мои крестьяне выгоду для себя условий, на которых я предполагал освободить их. Я собрал их и долго с ними толковал; они слушали меня со вниманием и наконец спросили: «Земля, которою мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?». Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но что они будут властны её нанимать у меня. - «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому; мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтоб у него не было хоть клока земли, которую он пахал бы для себя собственно. Надеясь, что мои крестьяне со временем примирятся с условиями, на которых я предположил освободить их в начале 20 года, я отправился в Петербург.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Всего несколько месяцев прожил вернувшийся из Сибири И. Д. Якушкин. Известие о его смерти декабристы восприняли особенно остро.

Человек исключительной моральной чистоты и возвышенных взглядов, Якушкин пользовался среди всех знавших его большим уважением. В бытность студентом Московского университета он сблизился с П. Я. Чаадаевым, который называл его братом и с которым он жил в одной палатке во время Отечественной войны 1812—1813 годов.

Его близким товарищем по университету был А. С. Грибоедов, и с него автор «Горя от ума» писал образ Чацкого. В 1820 году Грибоедов познакомил его с А. С. Пушкиным.

Печальным было возвращение Якушкина в Москву. Жену свою, Анастасию Васильевну, Якушкин уже не застал. Мог ли он думать, расставаясь с нею в холодную ноябрьскую ночь 1827 года на костромском этапе, что это было их последнее свидание, их последнее прощание, что они никогда больше не увидят друг друга!

Из-за болезни сердца Якушкин не мог сразу выехать из Сибири, а когда приехал в начале 1857 года в Москву, чувствуя себя «совершенно в очарованном мире», вынужден был сидеть дома: врачи пришли к выводу, что Якушкин очень болен и нуждается в серьезном лечении, и в этом смысле московский генерал-губернатор Закревский представил высшему начальству доклад.

Больной Якушкин мечтал уже спокойно отдохнуть после всего пережитого, но чиновники извлекли из архива какой-то старый царский указ, по которому некоторым преступникам (в том числе обыгрывавшим столичных богачей шулерам) запрещалось жить в Москве и Московской губернии. Этот указ был почему-то применен и к амнистированным декабристам. Якушкина выслали из Москвы, и ему ничего больше не оставалось, как выехать «за границу Московской губернии и поселиться в какой-нибудь деревушке».

Его приютил у себя в деревне Новинки, Тверской губернии, семеновец-однокашник И. Н. Толстой. Сюда часто приезжали и другие декабристы, и об их дружеских встречах тепло вспоминал друг А. С. Пушкина, член Союза Благоденствия, поэт, полковник Ф. Н. Глинка:

Вспоминаем мы хоть про Новинки,

Где весело гостили Глинки,

Где благородный Муравьев

За нить страдальческих годов

Забыл пустынную неволю

И тихо сердцем отдыхал;

Где у семьи благословенной,

Для дружбы и родства бесценной,

Умом и доблестью сиял

И к новой жизни расцветал

Якушкин наш в объятьях сына,

Когда прошла тоски година

И луч надежды обещал

Достойным им — иную долю.

Якушкину уже недолго пришлось «к новой жизни расцветать». Вернувшись из Сибири, он прожил всего несколько месяцев, и 11 августа 1857 года, шестидесяти четырех лет от роду, скончался.

Его похоронили в Москве, на Пятницком кладбище, недалеко от могилы Т. Н. Грановского. По его желанию на могиле не было поставлено никакого памятника, она только обнесена была решеткой, и по его же завещанию у могилы посадили два молодых вяза и клен.

На похороны Якушкина собралось много друзей и знакомых, и это встревожило шефа жандармов. Следивший за Якушкиным тайный агент доносил ему:

«В Москве умер возвращенный из Сибири Якушкин. Его гроб провожали Батеньков, Матвей Муравьев и многие свежие его московские друзья; видно, число новых завербованных было уже довольно значительно, потому что для них было заказано 50 фотографий покойного. Кажется, полиция понятия не имеет об этой новой закваске. Увидим через пять лет, что из нее выйдет».

Уже никого почти не осталось из участников восстания 14 декабря, но III отделение продолжало опасаться декабристов. И о похоронах Якушкина шеф жандармов счел даже необходимым донести императору Александру II...

КОНЧИНА И.Д. ЯКУШКИНА

В Москве недавно скончался Иван Дмитриевич Якушкин, один из самых замечательных, исполненных силы и благородства деятелей в тайном союзе при Александре I. Тридцать два года провел в Сибири, не унывая и не теряя упования. Прощенный манифестом 26 августа, он возвратился еще бодрым старцем в Москву. Ряд неприятностей и полицейских преследований отравили ему последние месяцы его жизни.

Его заставили покинуть не только Москву, но и Московскую губернию; он должен был удалиться в деревню, где и пробыл до тех пор, пока болезнь поставила его на край гроба.

Вечная память страдальцу в наших сердцах, исполненных религиозного, беспредельного уважения к доблестным сподвижникам Пестеля и Рылеева!А. И. Герцен. «Колокол», л.5. 1 ноябрь 1857 г.

С. ЗАРЕЧНАЯ

ДЕТИ ДЕКАБРИСТОВ

РАССКАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ

KНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО Г.Ф. МИРИМАНОВА

МОСКВА — 1927

1. Колдун-чернокнижник

Это было летом 1842 года в сибирском городке Ялуторовске. День выдался жаркий. Солнце припекало с утра. Зина и Женя бегали на реку купаться, потом играли в саду. С трудом дозвались их к завтраку. Дети с самого раннего возраста научились ценить погожие дни короткого сибирского лета: ведь следом идет такая холодная долгая зима.

Не успели они позавтракать, как за ними пришел Кузьма от Ивана Дмитриевича Якушкина.

— Опять затея какая-нибудь! — улыбнулась Елена Андреевна, мать Зины и Жени.

— Я знаю, я знаю! — и Женя запрыгал на одной ноге. — Иван Дмитриевич ветрометр устанавливать будет. Он обещал нас позвать поглядеть.

— Ветрометр? Это правда, Кузьма? — спросила Зина.

— Сами увидите, Иван Дмитриевич не велели сказывать, — ответил Кузьма, скрывая улыбку в своих сивых усах.

— Ну конечно, ветрометр! — обрадовалась Зина.

Захватив широкополые соломенные шляпы, дети выбежали из дому. Кузьма едва поспевал за ними.

— Не опаздывайте к обеду, — крикнула им в догонку мать.

Иван Дмитриевич жил неподалеку в маленьком деревянном домике. Во дворе у забора была выкопана небольшая, но глубокая яма; рядом лежал длинный деревянный шест, около которого возился высокий худой человек, одетый в черный казакин с широким отложным белым воротником. Человек этот казался суровым, но при виде детей добрая ласковая улыбка осветила его лицо.

— Здорово, баловники! — приветствовал он ребятишек.

— Иван Дмитриевич, миленький, спасибо, что позвали! Нам так интересно! — говорила Зина здороваясь.

Женя уже вертелся около шеста.

— Это что такое, Иван Дмитриевич? А это что? — теребил он Якушкина, рассматривая разные части невиданного сооружения.

К верхнему концу столба прикреплен был циферблат, по которому двигалась стрелка. Целая система колес и пружин приводила ее в движение.

— Вот видишь, — объяснял Иван Дмитриевич. — Этот флюгер, вращаясь на своей оси, под напором ветра давит в свою очередь на все эти пружины и колесики. Стрелка пробегает по циферблату известное расстояние в тот или иной промежуток времени. Этим и определяется сила ветра. Флюгер указывает также и направление ветра. Видишь, ниже эти четыре штифта, прикрепленные к столбу неподвижно. Они обозначают страны света. На каждом из них буквы — N, E, S, W. — Это значит: север, восток, юг и запад. Благодаря движениям флюгера и этим штифтам можно определить откуда дует ветер.

Дети слушали с большим интересом.

Иван Дмитриевич поднял шест и при помощи Кузьмы водрузил его в приготовленной заранее яме

— Ну, а теперь за работу, ребятки! — Иван Дмитриевич поднял шест и при помощи Кузьмы водрузил его в приготовленной заранее яме. Дети схватили лежавшие рядом лопаты и стали быстро засыпать яму землей. Кузьма помогал им, утаптывая землю своими тяжелыми сапогами и поливая ее для плотности водой. Через четверть часа все было готово. Ветрометр Ивана Дмитриевича Якушкина горделиво возвышался над невысокими крышами Ялуторовска. Легкий теплый ветерок качнул флюгер на юго-запад.

Дети были в полном восторге. Они плясали вокруг столба, теребили Ивана Дмитриевича.

Между тем, за калиткой на улице происходило нечто невиданное. Занятые своей работой Якушкин и его маленькие помощники не заметили, как прохожие, привлеченные необычным зрелищем, один за другим останавливались около калитки. Скоро собралась целая толпа. Люди робко жались друг к другу, перешептывались, боясь повысить голос.

Зина первая заметила их.

— Посмотрите, Иван Дмитриевич, сколько народу.

Якушкин вышел за калитку.

— Здравствуйте, братцы! — приветливо обратился он к собравшимся. — Что, пришли на мой ветрометр посмотреть?

Но толпа шарахнулась от него.

— Колдун... Чернокнижник... — пронесся глухой ропот.

Якушкин нахмурил брови.

— Зачем пожаловали? Что вам здесь надобно? — спросил он уже суше, делая шаг вперед.

Несколько подгородних крестьян, стоявших ближе других, снова попятились от Якушкина.

— Чур меня! Чур меня! — закрестился один из них частыми мелкими крестами.

— Да вы что чураетесь! Вздор какой! — гневно накинулся на него Якушкин.

Толпа застыла в испуге. Передние брякнулись о земь и стали класть земные поклоны.

— Батюшка, не погуби!

Якушкин сдерживался, подавляя гневное раздражение.

— Рехнулись вы что ли! Ну зачем я вас губить буду? Вздор какой!

Крестьяне несколько приободрились. Они поднялись с колен и неловко переминались с ноги на ногу.

Наконец, один из них осмелев, выступил вперед.

— Не прогневайся, батюшка, — сказал он, боясь поднять глаза на Якушкина. — Люди бают, ты — колдун и чернокнижник, с нечистой силой ведаешься.

Зина и Женя, не пропустившие ни звука из этого разговора, весело расхохотались при последних словах. Глядя на них, улыбнулся и Иван Дмитриевич.

— Вот видите, — обратился он к крестьянам, — ребятишки и те над вами смеются. И не стыдно вам? С чего вы взяли, что я колдун? Что за вздор!

— Ну как же, — не унимался крестьянин, — книжки читаешь дни да ночи цельные. Нам, небось, видно: огонь-то у тебя до-свету горит. Пишешь ни весть что.

— А зачем столб в землю закопал? — подхватил другой крестьянин, недоброжелательно поглядывая на Якушкина из-под насупленных, вихрастых бровей, — не иначе как колдовать!

— Батюшка, — выдвинулась из-за спин мужиков толстая пожилая баба, — не слушай ты их, дураков. Будь благодетелем, пусти нам дождичка! Ишь засуха какая стоит, того и гляди все хлеба сожжет.

— Пожалей нас, родимый, — поддержали бабу другие, — потрудись для мира. Пусти нам дождичка!

Зина и Женя смеялись до слез. Но Иван Дмитриевич рассердился не на шутку.

— Вздор какой! — повторял он свою любимую поговорку, — да разве от меня это зависит — погоду менять! Дурацкие башки вы этакие! И чего только выдумают! Колдун... Чернокнижник... Я такой же человек, как и вы. Столб этот установил — ветер измерять: откуда дует и какой силы. Ветрометр называется.

Якушкин стал объяснять собравшимся устройство своего сооружения.

— А нечистой силы и вообще-то нет на свете. Вас нарочно злые люди морочат, чтобы держать в темноте и невежестве.

Мужики недоверчиво качали головами. Толпа медленно расходилась по домам.

2. За травами

Каждое лето Иван Дмитриевич собирал лекарственные травы. Зина и Женя помогали ему. Они научились сортировать травы. Часть оставляли для гербария, остальные собирали в пачки и относили к Ивану Дмитриевичу на квартиру. А зимой к небольшому домику Якушкина тянулись все болящие Ялуторовска — и горожане и крестьяне — за снадобьями и лекарскими советами. Хоть колдун и чернокнижник, а в помощи никому отказа нет. И от лекарств его польза была.

— Откуда только вы все знаете. Иван Дмитриевич, — удивлялся Женя. — Ведь на лекаря не учились?

— Не учился, а читать по медицине, много читал. Когда жил у себя в имении, приходилось лечить своих крестьян.

— Своих крестьян! — задумчиво повторила Зина. — Знаете, Иван Дмитриевич, я все в толк не возьму, как это один человек может принадлежать другому, точно лошадь или собака. И не один даже, а десятки, сотни. Папа сколько раз рассказывал о крепостном праве, а мне даже как-будто не верится, что оно на самом деле где-то есть.

Зина и Женя родились в ссылке, когда их родители, знатные и богатые помещики, по царскому повелению были лишены всего своего богатства, земель, крепостных и высланы в далекую Сибирь. Зину и Женю с детства приучали к труду. Слуг у них не было, и они привыкли обходиться без посторонней помощи. В свои 14 лет Зина умела шить и стряпать, помогала матери по хозяйству, в то же время не отставала от двенадцатилетнего Жени во всех его занятиях и развлечениях. Она хорошо ездила верхом, плавала, гребла и без промаха попадала в цель из отцовского охотничьего ружья.

— Присядемте здесь, отдохнем, — предложил Иван Дмитриевич.

Дети охотно согласились. Они давно уже бродили по окрестным лугам, порядком устали и теперь с наслаждением растянулись на земле, подложив под головы мешки с собранными травами.

Солнце клонилось к закату. Река Тобол сверкала серебристо-голубой лентой между бархатно-зеленых берегов. С высоты косогора далеко видны были ее изгибы. А позади ярко окрашенные деревянные домики Ялуторовска среди темной зелени елок выглядели, точно забытые детьми игрушки.

— Смотрите, какого я жука поймал, Иван Дмитриевич, — закричал Женя, протягивая ладонь, на которой вверх ножками барахтался большой коричневый жук.

— Спрячь его в коробочку, — посоветовал Якушкин. — Он пригодится нам для школьной коллекции.

— Иван Дмитриевич, не стыдно вам было, когда вы были помещиком, что крепостные на вас работали, а вы ничего не делали? — спросила Зина.

Якушкин с удивлением взглянул на девочку. Совсем еще ребенок, а такие мысли приходят в голову. Вот что значит трудовое воспитание. Если бы она жила в Петербурге, в той среде, к которой принадлежала по рождению, ей бы казалась естественной праздная пустая жизнь, которую ведут там и взрослые и дети.

— Очень было мне стыдно, Зинушка, — серьезно ответил Якушкин, — и я хотел раскрепостить своих крестьян, сделать их свободными.

— И папа тоже! — перебил Женя.

— Да, и ваш отец тоже. Но на это требовались долгие хлопоты, разрешение царя. Мы не успели все подготовить. А потом нас и самих-то лишили свободы. Что возможно было, что успел — я сделал: господскую запашку вдвое уменьшил, разные поборы отменил, разрешил крестьянам судить виновных по приговору всего мира, деревенских ребятишек грамоте обучал... Да что же это? Сам знаю — капля в море крестьянской нужды и невзгод.

Солнце село. От реки потянуло холодком.

— Пора и по домам, ребятки, — сказал Иван Дмитриевич. — Елена Андреевна, должно быть, уж ждет вас к чаю.

— Да пора, — согласилась Зина. — Завтра у нас на огороде работа, — надо рано вставать.

У Зины и Жени было по участку огорода у каждого. Они сами разрыхляли землю и удобряли ее навозом, сами поливали грядки и пололи сорные травы. Семья запасалась овощами на всю зиму. Семена еще несколько лет тому назад выписаны были из Петербурга, и дети выводили сорта овощей, невиданные до тех пор в Сибири.

Зина и Женя с любовью ухаживали за своим огородом и гордились им

Зина и Женя с любовью ухаживали за своим огородом и гордились им. Каждому не хотелось ударить лицом в грязь перед другим.

Елена Андреевна, которая прежде совсем не умела стряпать, за годы ссылки в совершенстве постигла это мастерство, выучила ему и дочь. Зина очень любила приглашать своих подруг и товарищей Жени и угощать их вкусными блюдами, приготовленными из овощей ею же самой выращенных на собственном огороде.

— Так, значит, завтра дома поработаете, ребятки, а послезавтра пойдем опять травы собирать? — спросил Якушкин, прощаясь с детьми на перекрестке.

— Непременно, непременно пойдем!

Брат и сестра передали Ивану Дмитриевичу свои мешечки с травами, издававшими острый, пряный аромат и, простившись, побежали домой.

Так в трудах и заботах быстро пролетало сибирское лето.

3. Государственный преступник

Дни становились короче. Длинные вечера загоняли детей в комнаты. Здесь уютно шипел большой пузатый самовар. Сергей Николаевич, отец Зины и Жени, работал за письменным столом. Мать, Елена Андреевна, вязала детям теплые варежки на зиму. Пушистый сибиряк, кот Васька, мурлыкал, свернувшись клубочком, на лежанке старинной русской печки, которую начинали уже изредка протапливать.

Дети ютились тут же. Женя возился над своей коллекцией насекомых. Зина за круглым столом срисовывала географическую карту. Осенью начинались занятия в школе, которую Иван Дмитриевич Якушкин устроил на собранные им деньги для детей местных жителей. Денег было мало. Их нехватало на покупку всех необходимых учебных пособий. Зина же хорошо рисовала и чертила. Она и вызвалась помочь горю — снабдить к осени всех учеников Ивана Дмитриевича необходимыми им картами. Работы было много, но девочка делала ее охотно, и она быстро подвигалась вперед. Зина была рада помочь своему взрослому другу, Ивану Дмитриевичу, и вместе с ним поучить грамоте и всему тому, что сама знала темных ялуторовских ребятишек.

Елена Андреевна отложила вязанье и вышла из комнаты. Через минуту она вернулась с большим блюдом румяных пышек.

— Дети, Сергей, чай пить! Сегодня у нас пышки!

Дети не заставили себя долго просить, особенно Женя: он был порядочный лакомка.

— Можно? — раздался за дверью знакомый голос, и в комнату вошел Якушкин.

— Иван Дмитриевич, миленький! — бросились к нему дети. — Вот хорошо, что вы пришли к чаю! У нас сегодня пышки. Вкусные какие!

— Здорово, друг! Что нового? — приветствовал приятеля Сергей Николаевич.

— Новости есть, и забавные, — отвечал Якушкин, принимая из рук хозяйки чашку душистого чая. — У меня сегодня городничий был.

— Опять какие-нибудь неприятности? — встревожилась Елена Андреевна.

— Да нет же, так, вздор! Он приезжал предупредить, что крестьяне убить меня собираются.

— Убить?.. Вас!.. — вскрикнула Елена Андреевна с испугом. — Да за что же?

— А все из-за моего ветрометра, — смеялся Якушкин. — Они уверяют, что я каждый день на нем колдую и дождь отвел. Оттого и засуха. Так городничий требует, чтоб я ветрометр снял.

— Ну и снял бы! — сказал Сергей Николаевич, — охота тебе связываться?

— Э, нет, братец, — ответил Якушкин серьезно, — с суевериями и предрассудками надобно бороться всеми средствами от нас зависящими. Иначе мы их ввек не изживем. Если бы я согласился снять ветрометр, они бы подумали, что я струсил и, пожалуй, еще крепче поверили бы в то, что я действительно колдун и чернокнижник.

— Что же вы ответили городничему? — спросила Елена Андреевна.

— Что ответил? Посмеялся над ним, вот и все. Сказал, что он, как городничий, обязан охранять жизнь государственных преступников. А в случае несчастья с кем-либо из нас, он и сам может лишиться места.

— Ну и что же?

— Он очень смутился, да так и ушел от меня ни с чем.

Женя весело смеялся. Он живо представил себе толстого городничего, его глупое, сконфуженное красное лицо: «Ай да Иван Дмитриевич. Ловко он его поддел!». Взрослые тоже смеялись. Но Зина молчала, погруженная в какие-то свои мысли.

Зина была умная, не по летам развитая девочка. Она хорошо училась, любила читать и понимала многое, что ускользало от внимания других детей ее возраста.

Она знала, что 17 лет тому назад, когда ни Жени ни ее самой еще не было на свете, самые передовые и образованные люди в России возмутились против крепостной зависимости крестьян от помещиков, против насилия и гнета царских чиновников, и решили свергнуть царя — главного виновника этих несправедливостей. Попытка горсточки людей, великодушных и отважных, не удалась. Отец Зины и его единомышленники были сосланы сначала на каторжные работы, а по окончании их срока отпущены на поселение в разные городки Сибири.

Восстание произошло 14 декабря 1825 года, и его участники получили название декабристов. Зина гордилась тем, что она дочь декабриста. С самых ранних лет она и Женя научились чтить память пятерых казненных товарищей отца — Пестеля, Рылеева, Каховского, Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. Это были герои и мученики, больше других пострадавшие за общее дело. Но героями были и отец Зины и Иван Дмитриевич Якушкин и другие их друзья, разделявшие с ними ссылку, — героями, а совсем не преступниками. Ведь преступник — злой человек, который приносит своим ближним вред, который способен из личных интересов отнять у других людей самое ценное, даже жизнь. А Иван Дмитриевич... Милый, добрый Иван Дмитриевич, любимец всех ялуторовских ребятишек... Он ведь последним делится с бедняками, все отдает другим — свои знания, время и труд — какой же он преступник?

— Что с тобой, Зинушка? — окликнула ее мать. — О чем так задумалась?

Зина взглянула на мать.

— Я не хочу, чтобы Ивана Дмитриевича считали преступником, — сказала она дрогнувшим голосом. — И папу и всех других декабристов. Преступники те, кто их преследует, царь преступник и все его придворные. И когда я вырасту, я... я... — Зина хотела еще что-то сказать, но неожиданно расплакалась и, стиснув зубами носовой платок, выбежала из комнаты.

У Жени тоже глаза были на мокром месте, но он вспомнил, что ему, как мужчине, плакать не полагается. И громко засопев носом, он побежал утешать сестру.

4. Брат и сестра

Елена Андреевна жестоко тревожилась. Больше полугода не было писем из Петербурга, где оставались у нее дочь и сын, совсем взрослые, старшие брат и сестра Жени и Зины, которых дети никогда не видали.

— Напрасно беспокоишься, — говорил отец, — просто цензура задержала письма, вот и все.

Письма ссыльных декабристов, прежде чем попасть по адресу, просматривались губернатором, и если он находил, что ссыльным не следует знать то, что писали им родные, то письма просто уничтожались, и декабристы оставались целыми месяцами без известий от своих близких.

— Мама, почему ты не взяла Лилю и Витю с собой, когда уезжала за папой в ссылку? — спросил Женя, — теперь бы у нас с Зиной были здесь большие брат и сестра, а ты не тревожилась бы о них постоянно.

— Да, мама, — подхватила Зина, — почему ты оставила их у бабушки? Неужели ты думала, что им будет лучше там? Они наверное очень скучали по тебе и папе, особенно пока были маленькими. Я бы ни за что не хотела расстаться с вами.

Елена Андреевна крепко прижала к себе девочку. Слезы душили ее, но она сдерживалась, не желая подавать детям пример слабости.

— Вы думаете, я по своей воле рассталась с ними? Меня заставили.

— Но кто же мог тебя заставить, мама? — изумилась Зина. — Неужели папа не хотел?..

— Как кто? Царь! Кому же больше? Он запретил женам декабристов брать с собой в ссылку детей.

— Какой жестокий, какой злой человек! Не даром же его прозвали Николаем Палкиным!

— С тех пор прошло уже 17 лет, — продолжала Елена Андреевна, — а я как сейчас помню... Мы собирались в дорогу, чтобы следовать за вашим отцом в Сибирь. Слуги укладывали сундук, и дети приносили им свои вещи. Лиля — игрушки, а Витя карты, учебники и другие книги. Они так радовались, бедняжки, что скоро увидят отца. Его ведь отправили раньше, вместе с другими ссыльными, этапным порядком в кандалах... А до этого он долгие месяцы сидел в тюрьме.

— Вдруг приходит ваша тетка Вера с последними вестями от шефа жандармов: царь разрешил женам декабристов следовать за своими мужьями, но детей брать с собой запретил.

Как плакала бедняжка Лиля, когда я уезжала. Ей не было еще 7 лет:

— Мама, мамочка не бросай меня! Я не хочу без тебя оставаться!

Ее насильно оторвали от меня, когда я садилась в возок и отнесли к бабушке. А Витя — ему было только 10 лет, — но он вел себя, как большой. Старался не плакать, чтобы не расстраивать меня, говорил мне:

— Поезжай, мамочка, ты папе нужнее, чем нам. Он там один на чужбине, а мы остаемся дома с бабушкой и тетей Верой.

Зина и Женя молча слушали рассказ матери. И росла и накоплялась в них ненависть к жестокому царю, который насильно оторвал детей от родителей, а честных, самоотверженных и мужественных людей, какими были декабристы, сослал как преступников в каторжные работы.

5. Мишин секрет

Прошло около полугода. Зима стояла крепкая, морозная, настоящая сибирская зима. Застыл окованный льдом красавец-Тобол. Белым бархатом оделись поля, а звонкий воздух был так тих, так неподвижен, что даже мороза как-будто не чувствуешь.

Зимой у детей — новые радости: лепить снежную бабу, кататься на салазках с ледяной горы, а главное на коньках кататься

Зимой у детей — новые радости: лепить снежную бабу, кататься на салазках с ледяной горы, а главное на коньках кататься. И во всех играх Иван Дмитриевич — главный застрельщик и выдумщик. Сегодня, например, устроил состязание конькобежцев. Собрались все приятели и сверстники Зины и Жени: Соня Муравьева, Миша Катенин, Коля Пашков — все дети ялуторовских декабристов, все лихие конькобежцы. А Иван Дмитриевич все-таки первым пришел к цели. Маленькая Соня даже обиделась.

— Ничего тут нет удивительного, у вас ноги длиннее всех, Иван Дмитриевич!

— Ну нет, это не доказательство, — вступилась за своего друга Зина. — Вот Женя моложе других и ростом меньше, а он всех перегнал и пришел вторым. Тут ловкость нужна, быстрота, а вовсе не длинные ноги.

Все очень веселились, только Миша Катенин какой-то странный был, отмалчивался на все вопросы, а когда приставали к нему говорил: «Не могу, это — секрет, я дал слово. Потерпите немного — сами узнаете». Детям очень любопытно было узнать в чем дело, но Иван Дмитриевич затеял танцы на катке, и Мишу с его секретом оставили в покое.

Долго еще возились ребятишки на льду. Вальс на коньках танцовали, мазурку. Бегали цепью и парами. Только сумерками усталые и продрогшие возвращались домой.

— Пойдемте все к нам греться! — предложила Зина. — Мама, наверное, ждет нас к чаю.

И действительно Елена Андреевна позаботилась о молодых конькобежцах. Напиться с морозу горячего чаю, да еще со свежими, только что вынутыми из печки пирожками, было очень приятно. Сергей Николаевич расспрашивал Якушкина о его школе.

— Ничего живет! — отвечал тот. — Погодите, дайте с деньгами собраться, тогда мы и женскую школу соорудим. Ведь во всей западной Сибири нет ни одной школы для девочек. Тогда уж, Елена Андреевна, не откажитесь помочь нам. И Зинушку тоже в помощницы возьму.

Зина покраснела от удовольствия. Мысль, что она будет учительницей, совсем как большая, наполняла ее гордой радостью.

— Неужели ты и на самом деле будешь учительницей? — спрашивала Соня, — какая счастливая! Я бы тоже хотела!

— Ну что ж, и тебя возьму помощницей, когда подучишься, — утешал Якушкин. — Была бы охота!

— Зинка учительница! Вот вздор! — закричал Женя, прыгая вокруг сестры.

— Женя, как тебе не стыдно! — остановила его Елена Андреевна, и обращаясь к Якушкину сказала: — Вы уж простите Иван Дмитриевич, он всегда повторяет за вами ваше любимое словечко «вздор», и кстати и некстати. Дети без ума от вас и во всем стремятся вам подражать, даже в этом.

— Да как же им меня не любить? Детишки, как звереныши, чуют кто им друг. А для меня нет больше удовольствия, как возиться с ними, играть ли, учить ли...

Иван Дмитриевич неожиданно тяжело вздохнул. — Так, все это вздор! — пробормотал он невесело.

Все молчали. Дети сочувственно поглядывали на Якушкина. Они знали, что, уезжая в ссылку, он оставил в Петербурге двоих маленьких сыновей и молодую красавицу-жену. Ей так же, как и другим женам декабристов, не позволили взять с собой в Сибирь детей, и Иван Дмитриевич, не желая лишать своих мальчиков материнских забот, запретил жене следовать за ним. Молодая женщина не вынесла разлуки с любимым мужем и через несколько лет умерла от горя, а Иван Дмитриевич в заботах о чужих детях старался заглушить тоску по своим собственным.

6. «Монаршая милость»

В передней послышались поспешные шаги и в комнату вошел Андрей Васильевич Муравьев, отец Сони. Он был очень взволнован.

— Чрезвычайно важные новости, — сказал он здороваясь. — Письмо от губернатора с извещением о монаршей милости. Приказ — оповестить всех ссыльных товарищей. И Муравьев прочел письмо. Царь предлагал всем декабристам, которые имели детей школьного возраста, родившихся в ссылке, отправить их в столицу. Там они будут учиться на казенный счет, им предоставят все права и привилегии дворянства, но... но только они должны будут переменить фамилию. Носить фамилии отцов им не разрешается.

— Что вы на это скажете, друзья?

Все молчали подавленные. Елена Андреевна заговорила первая.

— Какое несчастье! Какое несчастье! Царь хочет отнять у нас и этих детей! Ему, видно, мало старших.

— Николай боится, что дети останутся без образования, если будут жить с нами, — иронически заметил Никитин. — Уж лучше бы он поменьше заботился о нас, а еще лучше — и совсем забыл бы о нашем существовании.

— Где ему забыть! — возразил Якушкин, — он и старших-то детей у нас отнял, боясь что мы воспитаем из них революционеров, врагов престола. Потому и этих отнимает.

Дети молча слушали старших. Они были испуганы. Из всех разговоров они ясно поняли одно: их хотят разлучить с родителями и отослать в Петербург в распоряжение злого и жестокого царя Николая Палкина, который принес уже столько горя их семьям. Сергей Николаевич первый обратил внимание на детей и выслал их в классную.

— Нечего им нервы трепать раньше времени, — сказал он жене.

Свечи под зеленым абажуром мягко освещали классную комнату, большой глобус работы Якушкина на столе, географическую карту, гербарии и коллекции насекомых на стенах, книжный шкаф, несколько парт и низенький мягкий диванчик.

Дети оглядывали эту привычную обстановку, точно видели ее впервые. Сколько раз они собирались здесь на уроках Ивана Дмитриевича, Сергея Николаевича и других ссыльных, которые сообща преподавали своим детям в классной комнате квартиры Никитиных. Зина всматривалась в знакомые предметы. Вот этот гербарий они собирали на прогулках с Иваном Дмитриевичем, а эту коллекцию насекомых Женя составил под его же руководством. Всю мебель в классной комнате смастерил отец, который в ссылке научился столярному делу, а низенький диванчик, на котором дети так любили сидеть долгими зимними вечерами, слушая рассказы старших, или читая вслух, Елена Андреевна сама обила пестрой китайской драпировкой, расшитой ярко-зелеными драконами и бледно-розовыми цветами яблони.

Сколько интересного узнали дети в этой комнате от своих старших друзей, сколько уютных часов провели здесь за книгой, как весело и забавно играли! И теперь их хотят увезти отсюда, разлучить с любящими, заботливыми родителями, отослать в чуждый им, далекий Петербург. Зина с ужасом думала об ожидающей их участи. Соня тихо плакала, с’ежившись в уголку дивана.

Только Миша казался спокойным. Он был большой, рассудительный мальчик, ему шел уже шестнадцатый год.

— Чего загрустили, — утешал он девочек. — Вы думаете, наши родители так легко расстанутся с нами? Не пошлют они нас в Петербург, вот увидите.

Но Коля был другого мнения.

— Их и не спросят. Раз царь приказал...

— Глупости ты говоришь! — перебил Миша, — слышал, Сонин папа говорил: монаршая милость. Милость, — это не насильно. Хочешь, пользуйся, не хочешь — не надо.

— Если не насильно, я бы и сам поехал! — сказал Женя. Посмотрел бы, как там в Петербурге, познакомился бы с бабушкой и тетей Верой, с Лилей и Витей, а потом назад, к папе и маме.

— Ишь что выдумал! — засмеялся Коля. — Да разве царь назад отпустит? Он хочет, чтобы мы даже фамилии переменили, чтобы совсем забыли наших родителей.

— Ну нет, фамилию менять я не согласен! Мне папа рассказывал, что фамилию меняют, если кто-нибудь в роду сделал дурной поступок, который опозорил всю семью, так что и принадлежать-то к этой семье стыдно. А наши отцы ничего дурного не сделали. Напротив мы должны гордиться ими.

Соня с удивлением смотрела на мальчиков своими заплаканными глазами. О чем они спорят? Она не понимала.

— Все вы не то говорите! Я так люблю папу и маму, так люблю... Я не могу без них жить! Если меня отнимут у них, я умру...

И она снова горько заплакала.

— Да не плачь же, глупенькая! — Утешал ее Миша. — Я знаю наверное, что насильно отнимать нас не будут. Мне папа сказал. Может-быть только наши родители сами захотят отослать нас.

— Ну, нет, не может быть, — сказал Соня. — Нет... чтобы моя мама... Нет, нет!

— Ты этого не знаешь, — возразил Миша рассудительно. — Вот мой папа... он меня тоже очень любит, но он говорил, что в Петербурге я смогу хорошо устроиться по службе и разбогатеть, и если я захочу ехать, он не станет мешать мне. Но я вот что думаю: когда мой папа и ваши тоже восстали в 1825 году, они были богаты и знатны, жили в почете, но это все-таки их не остановило. Они хотели добиться правды, исполнить свой долг, принести пользу родине. Ради этого они все отдали: и богатство, и знатность, и почет. И нам теперь было бы очень стыдно оставлять их одинокими, в бедности, в ссылке. А пользу людям приносить можно и здесь, в Сибири. Папа говорит, что образованные люди здесь еще нужнее, чем в Петербурге, потому что здесь их совсем почти нет.

— Так вот какой у тебя секрет Миша! — догадался Женя.

— И тебе не стыдно было скрывать его от нас? — подхватила Зина.

— Ну как же я мог?.. когда я дал слово папе, — оправдывался Миша.

Из соседней комнаты, сквозь плотно закрытую дверь доносились голоса взрослых. Дети прислушались. — Ведь там решалась их судьба. Но слов нельзя было разобрать.

Васька-Сибиряк, мягко прыгнул на колени к Соне и свернувшись клубком, замурлыкал свою песенку. Девочка гладила его шелковистую шубку. Она уже не плакала. Слова старших детей успокоили ее. Нагоревшая свеча чадила. Зина подошла к столу и сняла щипчиками нагар.

— Я тоже очень люблю папу и маму, — сказал она, — и мне было бы трудно расстаться с ними, а я все-таки уехала бы в Петербург, если бы думала, что там интереснее и веселее. Но я этого не думаю. Я часто расспрашивала маму, как она жила, когда была девочкой. Ни за что я бы не хотела так жить! Там девочек гувернантки дрессируют как ученых собачек. Затягивают в корсеты, модные платья. Ни побегать, ни поиграть свободно нельзя. Все неприлично! Даже с мальчиками играть и то неприлично.

— Неприлично? — Коля и Миша засмеялись. — Какие они там глупые в Петербурге!

— Да, девочки точно куклы заводные живут. Нет, я не хочу быть петербургской барышней, — продолжала Зина. — Я дочь декабриста и горжусь этим! И потом мне гораздо веселее здесь в Сибири. Никто ни к чему не принуждает. Позанимался, уроки приготовил, и делай что хочешь. — Читай, играй, катайся на коньках, на салазках. Зина в волнении ходила туда и назад по комнате и по привычке ерошила свои коротко остриженные волосы.

— Да вот! У меня волосы, как у мальчика, мне так удобнее, а в Петербурге бы этого не позволили. И еще! Иван Дмитриевич обещал меня к себе в помощницы взять, это будет поинтереснее, чем балы да наряды.

Пока дети обсуждали монаршую милость в классной комнате, к Никитиным пришли Катенин и Пашков, родители Миши и Коли. В столовой за чайным столом шли горячие споры.

— Царь по своему прав, что старается удалить от нашего влияния детей, — говорил Катенин, — верноподанных мы ему не воспитаем. Вряд ли наши ребята чтут в нем «обожаемого монарха», как мы в детстве.

— Что же теперь делать? что делать? — спрашивала Елена Андреевна, обводя присутствующих широко раскрытыми от ужаса глазами. Муравьев успокаивал ее.

— Монаршая милость принудительного характера не носит. Можно от нее и отказаться.

Якушкин весело смеялся.

— Ай, да царь у нас! Ай да Николай Палкин! Уж если от одних милостей его люди чуть в обморок не падают со страху...

Шутка Ивана Дмитриевича всех рассмешила. Сознание, что на этот раз они могут сами распоряжаться судьбой своих детей, ободрило ссыльных.

— Какой же ответ ты дашь губернатору? — спросил Пашков у отца Зины и Жени.

— Попрошу его передать монарху благодарность за его милость и откажусь от нее под благовидным предлогом, — спокойно сказал Никитин. — Какой же еще может быть ответ?

— Спасибо, дружище, обрадовал! — развеселился Якушкин. — Если бы у меня были здесь в Сибири дети, я поступил бы точно так же. За годы ссылки мы настолько пополнили свои знания, что можем дать вполне приличное образование нашим детям и без наемных учителей. А в столичной шлифовке, в лоске придворных кукол они не нуждаются. Не паркетных шаркунов мы хотим воспитать, а разумных, просвещенных граждан, которые могли бы приносить пользу своему отечеству.

— А что если наши дети сами захотят уехать от нас? — возразил Катенин. — Захотят воспользоваться монаршей милостью?

Елена Андреевна, которая было успокоилась за судьбу своих детей, теперь снова пришла в волнение.

— Ну что они понимают? Слишком малы еще!.. За них должны решать мы.

Но Катенин не сдавался.

— Так нельзя, Елена Андреевна, — дети могут впоследствии упрекнуть нас в том, что мы против воли удерживали их при себе, что мы злоупотребляли своей родительской властью.

— Ну, а я вам за всех своих учеников ручаюсь, — сказал Якушкин. — Их от нас в Петербург калачом не заманишь! Наслышаны про царские милости!

— Да не спорьте друзья, — успокаивал Никитин, — позовем ребятишек и спросим их, чего проще.

Все согласились с Сергеем Николаевичем, что надо считаться с желанием детей. К тому же все родители втайне надеялись, что дети не захотят с ними расстаться. Только Елена Андреевна волновалась. Она все боялась потерять и этих младших детей, которые родились и выросли в ссылке, среди невзгод и лишений трудовой жизни, и которых может-быть поэтому, она любила крепче и нежнее, чем старших, живущих в богатой, блестящей столице.

— Погоди, Сергей, — сказала она, — а что, если дети все-таки захотят оставить нас?

Сергей Николаевич гневно нахмурился.

— Если они захотят оставить нас, если польстятся на царскую милость, как собачонка на лакомую подачку, если... если они бросят родителей в ссылке, чтобы служить Николаю Палкину, так туда им и дорога! Пускай уходят... такие дети не стоят наших забот!

— Что ты говоришь, Сергей? Как ты можешь? Ведь они еще маленькие, ими руководить надо! Столичная жизнь может привлечь их новизной.

Якушкин между тем привел уже детей. Соня бросилась к Муравьеву и заплакала, прижавшись к нему

Якушкин между тем уже привел детей. Соня бросилась к Муравьеву и заплакала, прижавшись к нему.

— Папа, папочка, я не хочу расставаться с тобой и с мамочкой! Не отсылай меня в Петербург.

Все остальные остановились в дверях, молча ожидая, что им скажут.

Вдруг Зина вышла вперед.

— Мы не знаем, как вы решили, папа и мама, но мы с Женей не хотим уезжать от вас! И другие дети тоже не хотят... Если бы от нас зависело...

Елена Андреевна не дала ей договорить, она крепко обняла девочку, смеясь и плача от радости.

— Ай да Зинушка, утешила! — воскликнул Якушкин. — Вот видите, Елена Андреевна, я говорил, что наши ребятишки не выдадут, а вы все не верили! Вот вздор!

7. Письмо от сына.

Это был самый счастливый вечер в жизни Ялуторовских декабристов. Они поняли, что вырастили и воспитали новое поколение свободных граждан, от которых не поздоровится царскому деспотизму; они почувствовали в своих детях настоящих друзей, которые не только любят, но и понимают их.

— Милые вы мои друзья, — говорил Якушкин, — ведь мы здесь воспитали не одних своих ребят. Вы подумайте: те самые крестьяне, которые еще полгода тому назад обвиняли меня в колдовстве и даже убить собирались, теперь начинают посылать своих ребятишек к нам в школу. Знаете, друзья, когда я думаю, сколько света мы внесли в жизнь этого глухого медвежьего угла, мне даже наша неудача 14 декабря не кажется таким уж непоправимым несчастьем.

Дети слушали Якушкина, стараясь не проронить ни слова. Никто не заметил, как в комнату вошел Кузьма.

— Вам письмо, Иван Дмитриевич, — сказал он обращаясь к Якушкину. — Вы наказывали принести, ежели вас дома не застанут.

Якушкин взял письмо.

— Вы позволите? — взволнованным голосом обратился он к присутствующим. — Это от сына.

Он торопливо разорвал конверт.

Почта приходила в Ялуторовск редко. Известия с родины были для декабристов большим праздником. И все в напряженном молчании ожидали, пока Иван Дмитриевич прочтет письмо.

Да, это был удивительный вечер! Полный неожиданных событий. Он принес много радости всем декабристам, не исключая и Якушкина, который навсегда отказался от личных радостей, отдав всю свою жизнь на служение другим людям.

Лицо Ивана Дмитриевича все более прояснялось по мере того, как он читал письмо. Складки и морщины разглаживались. Счастливая улыбка озарила суровые черты.

— Друзья! — весело крикнул он. — Евгений, мой сын, получил командировку в Сибирь и скоро приедет навестить меня!

И мужественный, непоколебимый человек, которого никто не мог упрекнуть в слабости, отвернулся для того чтобы скрыть невольные слезы. — Так, вздор... — пробормотал он смущенно.

Шумная толпа больших и маленьких друзей окружила Якушкина. Поздравляли, жали ему руки, обнимали, а дети буквально повисли у него на шее и на руках.

— Иван Дмитриевич, миленький, вот хорошо! Иван Дмитриевич, я вас поцелую! Можно? И я! И я! И я!..

— Да пустите вы меня, пострелята! Задушите! — отбивался Якушкин. — Вот вздор!

— Вот вздор! Вот вздор! — подхватили дети. — Не отпустим! Качать Ивана Дмитриевича! Качать его! Вот вздор!

— Ах вы разбойники! Ах вы!..

Но дети и слушать ничего не хотели. И высокая фигура в черном казакине с белым отложным воротником, плавно покачиваясь на вытянутых мускулистых руках подростков, несколько раз поднималась до самого потолка.

Много лет спустя, когда наследовавший Николаю I царь Александр II, разрешил ссыльным декабристам вернуться на родину, дети их рассказывали своим детям, а потом и внукам, о счастливом вечере в Ялуторовске, когда все они единодушно отказались от «монаршей милости» Николая Палкина.

Вы здесь » Декабристы » ДЕКАБРИСТЫ. » Якушкин Иван Дмитриевич.