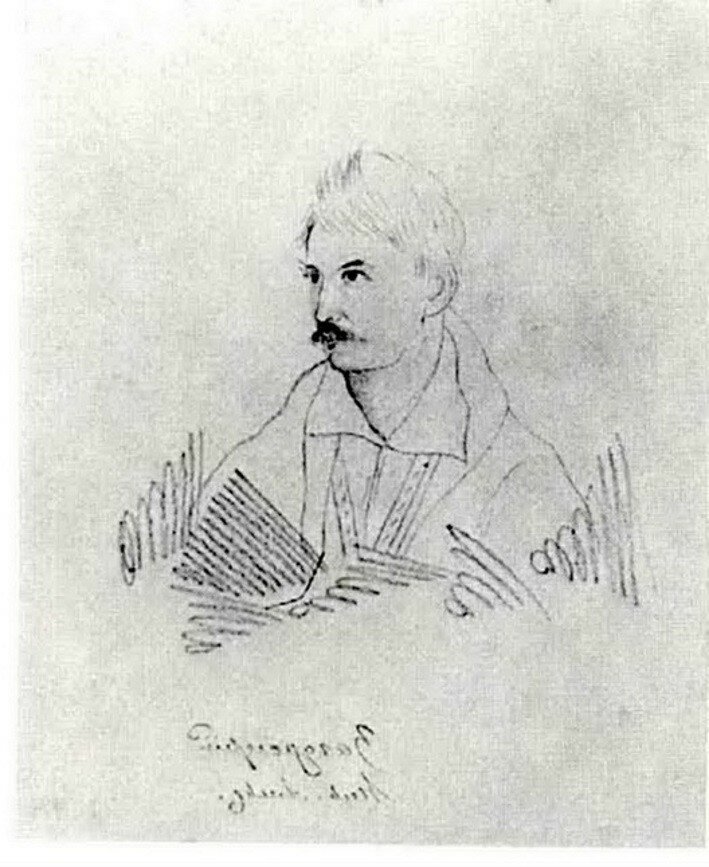

НИКОЛАЙ ЗАГОРЕЦКИЙ

После отбытия каторги на Нерчинских рудниках на поселение в Витимскую слободу в июне 1828 года прибыл поручик квартирмейстерской части Генерального штаба второй армии Николай Александрович Загорецкий (1797-1885), сын бедных дворян Смоленской губернии. Член «Южного общества» был доставлен из Тульчина 18 января 1826 года в Петербург на главную гауптвахту и переведен в Петропавловскую крепость, осуждён по седьмому разряду и по конфирмации 10 июля 1826 года приговорён к каторжным работам. 22 августа 1826 года срок отбывания каторги ему сократили до одного года. В Читинский острог поступил 10 апреля 1827 года.

Встреча с товарищами была незабываемой. Михаил Назимов и Николай Заикин приняли с распростёртыми объятиями измождённого после целого года каторжных работ и нечеловеческих условий товарища. Они уже жили в своём собственном доме и как могли благоустраивали его. После нескольких дней отдыха и общения с товарищами Николай Загорецкий включился в работы по благоустройству теперь уже их общего дома и всех надворных построек.

Начиная с 15 июня 1828 года, в отчетных рапортах витимский голова Барамыгин указывают уже три фамилии. В последующие несколько месяцев Назимов, Заикин и Загорецкий «занимаются домашним обзаведением».

Безотрадная жизнь в ссылке, оторванность от событий в стране побудила декабристов подать 7 мая 1829 года прошения на имя Николая I об отправке их рядовыми на Кавказ. Лишенные чинов и офицерских званий, они могли начать военную службу лишь с «нуля» - рядовыми. Служба в армии давала шансы восстановить дворянский титул, дослужившись до первого офицерского звания и хоть как-то реабилитировать себя в обществе. Под пули горцев, на Кавказ, просились многие декабристы, сосланные в Сибирь, предпочитая возможную смерть с шансами на реабилитацию «тюрьме без решёток».

Царь в просьбе отказал. Военный министр А.И.Чернышев писал местному начальству, через которое было подано прошение: «на просьбу их Высочайшего соизволения не последовало».

«Предписываю Вашему благородию, - писал киренскому исправнику 19 сентября 1829 года иркутский гражданский губернатор И.Б.Цейдлер, - объявить находящимся под присмотром Вашим государственным преступникам Назимову, Заикину и Загорецкому, что по присланным ими на Высочайшее имя письмам об определении их рядовыми на службу в действующую армию, господин управляющий главным штабом Его Императорского Величества имел счастье докладывать Государю императору, но Высочайшего соизволения не последовало».

«Писанное на обороте предписание от 19 сентября за № 453 читали. 1 ноября 1829 года» - подписались под «отказным документом» Михаил Назимов, Николай Загорецкий и Николай Заикин.

В октябре 1829 года киренский земский исправник доложил в Иркутское губернское управление, что находящиеся в Витимском селении государственные преступники построили собственный дом с амбаром, банею, помещением для скота и огородом.

В 1829 году полковник корпуса жандармов С.А.Маслов, отправленный в Сибирь «для собрания сведений о ссыльных государственных преступниках и наблюдения за их сношениями и связями», посетил в числе других мест поселений декабристов и Витим. «Назимов, Заикин и Загорецкий, - доносил он начальнику III отделения А.Х.Бенкендорфу, - поселены в слободе Витим Киренского уезда, построили своими руками на берегу Лены дом, завели огород, занимаются домашним хозяйством и рыбной ловлей. Сами рубят в лесу дрова, обстраивают двор. Назимов, сверх того, обучает крестьянских детей грамоте и занимается чтением. По воскресеньям они ходят в церковь и посещают иногда купцов Ширяева и Черепанова. Получая от матери значительное пособие, он помогает Загорецкому. Надзор за ними поручен волостному начальству». Тот же Маслов отмечал ухудшение здоровье Назимова.

Н.Ф.Заикин ещё в школе колонновожатых выказывал отличные математические способности. Находясь в Витиме под постоянным надзором волостного начальства, он был ограничен во всём и не мог найти применения своим способностям. Но однажды ему всё же представилась такая возможность. Весной 1829 года по Восточной Сибири путешествовали лейтенант норвежского флота астроном Дуэ и немецкий физик Эрман. Они входили в состав снаряжённой норвежским правительством научной кругосветной экспедиции, которая поручила лейтенанту Дуэ отправиться по Лене к северу для определения точного пункта магнитного полюса, а сама отправилась до Охотска, откуда через Тихий и Атлантический океаны вернулась на родину.

Лейтенант Дуэ посетил Вилюйск, Якутск и другие места ссылки декабристов. В Витиме он встретился с Назимовым, Заикиным и Загорецким. «Судя по письму Дуэ из Якутска в мае месяце, - писал в своих воспоминаниях М.И.Муравьёв-Апостол, - я убедился в живом и дружеском участии, какое он принимал в моей судьбе, равно и всех моих товарищей, поселённых вдоль по Лене, с которыми он успел сблизиться. Бестужев, Андреев, Веденяпин, Чижов, Назимов, Загорецкий, Заикин – все его полюбили, а последний, бывший хорошим математиком, по просьбе его взялся проверить сделанные им астрономические исчисления».

В конце июня 1829 года в Витиме проездом провёл несколько дней декабрист М.И.Муравьёв-Апостол, который был переведён из Вилюйска в Бухтарминск по ходатайству своей сестры. Здесь он встретился со своими товарищами Заикиным, Назимовым и Загорецким.

Встреча эта была необычайно тёплой и волнующей. Дорогого гостя угощали стерляжьей ухой, солёной рыбой, рябчиками и сохатиным мясом. Друзья с удовольствием продемонстрировали ему свои скромные «апартаменты», огород и дворовые постройки, показали слободу, посетили церковь. И говорили, говорили без умолку, делясь друг с другом новостями.

Витимские декабристы узнали от Матвея Ивановича, как он был осуждён по первому разряду, приговорён к смертной казни, которую «милостиво» заменили пожизненной каторгой. Однако приговор был снова смягчён, и его сослали в Якутскую область на поселение. Сначала арестанта доставили в Якутск, а оттуда – в Вилюйск, где он и находился с 14 января 1928 года по июнь 1929-го.

Матвей Иванович поведал друзьям о том, как организовал в Вилюйске частную школу, как обучал местных детей русскому языку и арифметике по составленным им же учебникам. Как принимал у себя в юрте, получается, их общего знакомого - члена Норвежской экспедиции лейтенанта Дуэ, которому подарил некоторые собранные им предметы, представлявшие научный интерес; как собрал в Вилюйске небольшую библиотеку, как изучал английский язык, занимался огородничеством; как, уезжая, отдал свою юрту больным проказой…

В ответ витимские затворники рассказывали о себе, о местных порядках, о том, как решились построить свой дом, чтобы чувствовать себя свободно и принимать гостей по своему усмотрению; о рыбной ловле, к которой они уже успели пристраститься; об огородничестве, о красоте местной природы; о том, как жадно тянутся крестьянские дети к грамоте…

Расставаться так не хотелось! На прощание Николай Заикин подарил Матвею Ивановичу стихотворение, написанное экспромтом:

«М.И.Муравьёву-Апостолу

Когда-нибудь, раскрыв в стране родной альбом,

Где чувств моих найдёшь оттенок слабый,

Ты вспомнишь край полночный, одичалый,

Где мы в изгнании боролися с судьбой.

И если мрак пустынь и скал Сибири дикой

Хоть лёгким облаком чело твоё затмит,

Пусть Аполлонов луч сменит его улыбкой,

И роковой фиал твой счастьем озарит.

Николай Фёдорович Заикин.

1 июля 1829 года. Витимск.»

В декабре 1829 года витимский голова Степан Плакутин, а с января по май 1830 года волостной голова Яков Корнилов указывают в рапортах, что «государственные преступники Назимов, Заикин и Загорецкий живут благополучно, занимаются чтением книг и прочими домашними обстоятельствами». В мае они «начинают посев огородных овощей».

19 апреля 1830 года мать Назимова подаёт прошение на имя Николая I, в котором умоляет монарха о соизволении разрешить провести сыну «остаток дней своих в лучшем климате Сибири», так как «теперешнее четырёхлетнее пребывание в самой пустынной и суровой северо-восточной Сибири, селении Витиме, совершенно расстраивает слабое здоровье его». Царь разрешил перевести Назимова в город Курган Тобольской губернии.

«Предписываю Вашему благородию, - пишет 12 июня 1830 года иркутский губернатор И.Б.Цейдлер киренскому исправнику, - по получении сего предписания немедленно отправить государственного преступника Назимова с благонадёжным урядником в Иркутск».

В июне 1830 года Михаил Назимов покинул Витим. Таким образом, в течение ровно двух лет на земле Витимской проживали сразу три декабриста. Михаил Александрович, несомненно, был в этой тройке лидером, инициатором разных дел, без него дом сразу опустел. Два Николая, с одной стороны, рады были за Михаила, а с другой, расставались с ним с тоскою в сердце. Три года и четыре месяца прожил М.А.Назимов на Витимской земле.

Впоследствии, в 1837 году, Назимов был переведен солдатом на Кавказ, где познакомился в Ставрополе с М.Ю.Лермонтовым. Назимов лучше других сумел рассказать Лермонтову о казни пяти декабристов. Дружба Назимова и Лермонтова продолжалась до гибели поэта. Храбрость и отвага позволили Назимову дослужиться до офицерского чина и вернуться на родину. Он прожил долгую жизнь и умер в возрасте 87 лет в своём родном Пскове.

Назимов отличался необыкновенными душевными качествами, добротой и чуткостью. «По своему уму и высоким качествам, серьёзности, прямоте характера, правдивости М.А.Назимов слыл и был каким-то мудрецом, которого слово имело для многих большой вес», - отзывался о соратнике декабрист А.П.Беляев.

«Михаил Александрович обладал многосторонним образованием, - вспоминал декабрист Н.И.Лорер, - читал много с пользою и постоянно встречал вас с приветливою улыбкою, которая очаровывала с первого же раза, а чёрные блестящие глаза так и говорили: «Не нужен ли я? Не могу ли быть тебе полезным?».

Начиная с 1 июля 1830 года, в рапортах витимского головы Якова Корнилова фигурируют две фамилии – Заикин и Загорецкий, которые «занимаются чтением книг и снисканием себе пропитания рыбною ловлею», домашним хозяйством. Под Новый год, 28 декабря 1830 года, Николай Заикин получил от родственников письмо и целый ящик книг.

Так прошло два долгих тоскливых года. Мало что изменилось в жизни двух декабристов: они по-прежнему, судя по рапортам, проживали благополучно, занимались чтением книг и «домашними обрядами». И не оставляли надежды вернуться в родные места, уехать из Витима вслед за Назимовым. Вот только одного из двух оставшихся Николаев Витимская земля в итоге так и не отпустила.

Весной 1833 года по Витимской волости чёрною волной смерти прокатился тиф. Для слабых здоровьем перенести эту болезнь было делом почти невозможным, а потому местный батюшка не успевал совершать обряды отпевания. Почувствовав на себе симптомы страшного недуга, слёг часто болевший в последнее время Николай Заикин. Забота, которой окружил его друг, облегчения не приносила. Больного лихорадило, сознание его то и дело расстраивалось...

22 июня 1833 года больной скончался на руках своего товарища.

«Киренский земский исправник, - докладывал 5 августа 1933 года генерал-губернатору Восточной Сибири Иркутский гражданский губернатор И.Б.Цейдлер, - от 20 минувшего июля донёс мне, что находящийся на поселении в Витимском селении государственный преступник Николай Заикин был одержим с 4 июня болезнью горячкой и 22 числа этого же месяца волею Божией помер».

Полгода Н.А.Загорецкий провёл в Витиме один – и это безрадостное существование ему показалось вечностью. В декабре 1933 года его перевели в селение Бурет. Таким образом, срок пребывания Николая Загорецкого на Витимской земле составил пять с половиной лет.

В 1838 году Николай Александрович был определён рядовым в Апшеронский полк и дослужился на военной службе до прапорщика…

Пожалуй, следовало бы увековечить память всех четырех декабристов, сосланных Николаем I в Витим, назвав их именами улицы поселка.

Сергей МОСКВИТИН.