Завалишин Дмитрий Иринархович.

Сообщений 11 страница 20 из 33

Поделиться1220-06-2018 14:58:35

Дмитрий Иринархович Завалишин.

Акварель Н.А. Бестужева. 1839 г. Основное собрание.

Д. И. Завалишин

1804 13 июня родился в Астрахани.

1816 определен в Морской кадетский корпус.

1820 назначен преподавателем корпуса.

1822-1824 плавал к северо-западным берегам Америки па фрегате "Крейсер" под командой М. П. Лазарева.

1824 возвратился в Петербург; участвовал в спасении жителей Петербурга во время наводнения 7 ноября 1824 г.

1826 арестован в Симбирске и доставлен в Петербург.

1827 из Петропавловской крепости отправлен в Сибирь, заключен в Читинский острог.

1830 переведен в Петровский завод.

1836 отправлен на поселение в Читу.

1837-1862 написал ряд статей, посвященных Сибири, Забайкалью, Амуру.

1863 после амнистии поселился в Москве.

1865 опубликовал воспоминания о Калифорнии и книгу "Российско-Американская компания".

1877 опубликовал описания плавания в Америку на фрегата "Крейсер".

1882 опубликовал труд "Природа и человек в деле колонизации".

1865-1891 работал над вторым вариантом "Записок декабриста".

1892 5 февраля скончался в Москве, похоронен в Даниловом монастыре.

Поделиться1320-06-2018 14:59:19

Завалишины в Кургане

(из книги А.М. Васильевой: Курган. Времена минувшие. Куртамыш: ГУП «Куртамышская типография», 2013г. – 221 с.)

История Кургана связана даже с теми декабристами, которые сами никогда не были в нашем городе. Например, с Дмитрием Иринарховичем Завалишиным. В Кургане в разное время жили его брат, дочь и внуки. Дмитрий Иринархович, лейтенант 8-го флотского экипажа, преподаватель астрономии, высшей математики, механики, теории морского искусства и других предметов в Морском корпусе, был арестован как член Северного общества, хотя это никогда не было доказано. Его младший брат Ипполит, юнкер Артиллерийского училища, уже после ареста старшего брата написал на него донос, в котором припутал и свою сестру. Донос был сплошным вымыслом и настолько отвратительным, что Ипполит был исключен из училища и отправлен по пересылке солдатом в Оренбург. Всю жизнь его будет преследовать болезненная потребность доносительства. Когда по этапу Завалишин прибыл во Владимир, местный губернатор граф Апраксин, сожалея о его загубленной молодости, сделал ему некоторое снисхождение, о котором Завалишин немедленно донес в Петербург и сердобольный граф лишился своего места.

Дойдя в начале 1827г. до Оренбурга, Завалишин нашел там тайное общество масонского типа, состоявшее из юнкеров и молодых офицеров. Объявив себя членом петербургского тайного общества, он вошел в доверие к местным вольнодумцам, а в апреле уже составил донос на 33 человека на имя военного губернатора Эссена. Под стражу было взято 8 человек, но и Завалишин был арестован. Находясь под караулом, он пытался замешать в дело еще много лиц и даже послал донос в Петербург о злоупотреблениях самого Эссена, который для губернатора не имел никаких последствий. 12 августа 1827г. Николай I подписал приговор, по которому трое офицеров оренбургского гарнизона и Завалишин были осуждены на каторжные работы в Сибирь сроком от 3-х до 6-ти лет. Все четверо были отправлены в Нерчинские рудники, а в конце 1830г. они оказались в Петровской тюрьме, куда были переведены и декабристы.

Как вел себя Завалишин, рассказывает в своих воспоминаниях декабрист Фролов: «…он пел и посвистывал, проходя мимо нас, не выказывая ничем ни малейшего раскаяния, ни стыда, ни хоть сожаления о молодых людях, которых он погубил. Я шесть лет пробыл с ним в одной ограде и при встрече с ним проходил, не обращая на него внимания. Так же и все поступали». Со временем Ипполит Завалишин, оставаясь в каторжных работах, получил возможность жить вне острога. Вел он себя заносчиво. 23 июля 1842г. управляющий Петровским железным заводом капитан Таскин отправил рапорт генерал-губернатору Восточной Сибири Руперту, в котором доносил, что вынужден был заковать Завалишина в кандалы за его дерзкое поведение. В ответ на этот рапорт генерал-губернатор приказал «употреблять Завалишина в тяжкую работу скованным в течение одного месяца». Петровский завод облегченно вздохнул, когда Ипполит Завалишин был переведен в Верхнеудинск, а потом в Курган.

Приехав в Курган в 1850г., Завалишин нашел здесь декабристов Ф.М.Башмакова, А.Ф.Бриггена, Д.А.Щепина-Ростовского, которые никаких отношений поддерживать с ним не собирались. Он же свою деятельность в Кургане начал с того, что в марте отправил графу Орлову, начальнику 3-го отделения, поэтический опус «Рукопись о государственной эпопее», в котором славил династию Романовых. Резолюция 3-го отделения гласила: «Хотя сочинение Завалишина исполнено хорошего духа, но написано тяжелыми стихами и без всяких литературных достоинств, а потому оставить рукопись без внимания». Как раз в это время сгустились тучи над Бриггеном, в связи с делом крестьянина Власова, несправедливо обвиненного в убийстве и взятого под защиту декабристом. Бриггена переводят в Туринск. Но Завалишин уже успел настрочить донос и на него, и на Башмакова, и на Щепина-Ростовского. Из Туринска Бригген пишет Евгению Оболенскому 1 июня 1851г.: «…по случаю глупого завалишинского доноса… я забочусь не о себе, а о старике Башмакове и Ростовском и опасаюсь, чтобы пьяный и дерзкий Тарасевич (курганский городничий – А.В.), внушаемый злодеем Завалишиным, не наделал больших неприятностей этим господам, которые не всегда бывают осторожные».

Через месяц с небольшим, 7 июля, Бригген сообщает тому же Оболенскому: «…этого мало, чтобы донос этого поношения рода человеческого, называемого Завалишиным, остался без действия, а надобно, чтобы он вместе с негодяем Тарасевичем был бы за это наказан… Надобно знать, как этот Завалишин на всех перекрестках трубит про бедную М.Н.Волконскую, что она вторая Мессалина, самый же снисходительный его отзыв об наших, с коими он находился в Петровском, это глупец или дурак… Конечно, все это заслуживает презрения, но… если ругательства переходят в действия – и еще какие-то следует принять меры, чтобы унять такую гадину». Дружба Завалишина и курганского городничего была скоротечной. По доносам Завалишина тобольский губернатор В.М.Энгельке назначил произвести следствие чиновнику Тобольского губернского правления Угрюмовскому, но Завалишин заподозрил его в пристрастии и написал об этом генерал-губернатору Западной Сибири Г.Х.Гасфорду, прибавив попутно донос о грабительствах и взятках своего друга Тарасевича. После расследования, курганского городничего отправили в отставку с выговором от Совета главного управления. Но следствие шло и по делу Завалишина. В октябре 1851г. Бригген пишет Оболенскому: «Я жду только, чтобы меня запросили и тогда я этого отверженника Завалишина… загромлю и совершенно уничтожу, и буду требовать, чтобы, руководствуясь Уложением, его бы публично за ложный донос наказали через палачей».

Через четыре года Гасфорд в рапорте Дубельту от 5 октября 1855г. указывал, что за короткий срок Завалишин под своим и чужим именами сочинил в Кургане 183 кляузы. Завалишин создавал себе ореол борца за справедливость, и к нему потянулись крестьяне с жалобами на власть. Гасфорд указывал в своих рапортах, что Завалишин особенно увлекал своими неблагонамеренными советами и обещаниями крестьян, которые по простоте своей доверяли ему. Он возбудил поселенцев из внутренних губерний к жалобам на неудобство будто бы отведенных им мест и на притеснение местного начальства. Кроме того, он гласно, и притом в оскорбительных выражениях, порицал действия полиции, оказывал неуважение к местной власти, во всех поступках проявлял характер беспокойный, дерзкий и необузданный. 12 ноября 1854г. по распоряжению генерал-губернатора Завалишина посадили в курганский острог, обвинив в ябедничестве, в подстрекательстве разных лиц к подаче несправедливых жалоб, в буйстве и пьянстве и по подозрению в хищении у одного курганского купца 50 рублей серебром. 19 мая 1855г. из Туринска в Курган возвращается А.Ф.Бригген, вновь поступает на службу в суд и ему, по странному стечению обстоятельств, приходится судить Завалишина. В письме к Ив.Ив.Пущину от 14 июня Бригген пишет: «Этот несчастный человек, о коем никто не скажет доброго слова, теперь мне даже жалок. Жена его валяется у меня в ногах в тщетном уповании, что я могу много сделать, тогда, как он сам вооружил весь свет против себя. Телесного наказания он избегнет… но ссылки не избавится ни в каком случае. Он исключен из списка государственных преступников, следовательно, лишился и пособия».

Под стать Ипполиту Иринарховичу была и его супруга. Он женился в Петровском заводе на дочери отставного служителя Луки Сутурина – Авдотье. Она была моложе Завалишина на 16 лет и по дерзости характера мало уступала мужу. В Кургане на свое имя она купила дом, одобрила решение мужа взять положенные ему 15 десятин земли. 30 августа 1850г. тобольский окружной землемер Завьялов выехал на межу, чтобы нарезать Завалишину положенный участок земли из дач, прежде отводимых А.Е.Розену с товарищами, вблизи Бошняковского озера. Бригген предполагал, что после заключения в острог Завалишина лишат пособия, но ходатайства Авдотьи Лукиничны не пропали даром. Пособие продолжали платить. По приказу Тобольской казенной палаты от 23 мая 1856г. и согласно отношению курганского городничего от 19 июня 1856г. государственным и политическим преступникам и «жене государственного преступника Завалишина, содержащегося в тюремном замке», выдали пособие, общей суммой 514 руб. 28 коп. Авдотья Лукинична и ее мать штурмовали письмами царя, начальника 3-го отделения Орлова, шефа жандармов Долгорукова в надежде, что «сквозь тьму неправды возьмет верх русская правда». В свою очередь Гасфорд в официальных бумагах в Петербург обвинял Завалишина во всех смертных грехах и упрашивал царя, чтобы дело о нем было скорее кончено, и чтобы Западная Сибирь была избавлена от этого злонамеренного и дерзкого человека. В одном из донесений генерал-губернатор писал: «я просил бы как милости удалить из Кургана и округа с запрещением вообще иметь пребывание в городах и многолюдных местах Западной Сибири».

В 1857г. Ипполит Иринархович был переведен из Кургана в Пелым. Тобольская казенная палата 3 июля предписала курганскому казначейству немедленно выдать из экстраординарной губернской суммы курганскому городничему Адаму Бучковскому 24 руб 24 коп серебром на прогоны до Пелыма, «следующие поселенцу из государственных преступников Ипполиту Завалишину». Завалишин срочно уехал один, сопровождаемый конвоем, жена осталась в Кургане, чтобы продать усадьбу. Сразу после водворения в Курган Авдотья Лукинична купила у крестьянина Бурцова Ефима усадьбу размером 12х30 саженей на улице Дворянской в Троицком приходе, с деревянным одноэтажным домом. Теперь ей был нужен покупатель. Найти его удалось только через год. 2 июля 1858г. Авдотья Лукинична продала усадьбу за 242 руб.85 коп серебром; заплатив 23 рубля пошлины в казначейство, она выехала к мужу. Так закончилось пребывание в Кургане семейства Ипполита Иринарховича – брата декабриста Дмитрия Иринарховича Завалишина.

Через 60 лет в Кургане оказывается семейство Зинаиды Дмитриевны Еропкиной, дочери Дмитрия Иринарховича Завалишина. Шестеро детей Дмитрия Иринарховича (4 дочери и 2 сына) родились в Москве от второго брака, после его возвращения из Сибири. Зинаида Дмитриевна родилась 30 апреля 1876г. и была четвертым ребенком в семье. Уже будучи замужем, она окончила с отличием медицинский институт в Петербурге. Специальностью своей избрала женские и детские болезни. Совершенствовалась в Германии и Париже. Владела французским, немецким и английским языками, знала латынь и греческий. Еропкина сменила несколько мест службы. Работала в московском и тверском земствах, в санатории чахоточных в Крыму, в клинике детских болезней при Петербургской Военно-медицинской академии, преподавала в университете и медицинском институте. Перед революцией работала школьным санитарным врачом и врачом охраны материнства.

Зинаида Дмитриевна рано овдовела, имея на руках пятерых детей. Когда началась гражданская война, она оказалась вместе с детской колонией на Урале, а потом судьба забросила ее в Курган. Это был уже 1919 год. В городе царила разруха, все врачи были мобилизованы, и Зинаида Дмитриевна оказалась единственным дипломированным врачом. На ее плечи легла организация курганского советского здравоохранения. Она одновременно исполняла обязанности главного врача крестьянской больницы, переименованной во 2-ю Советскую, возглавляла организованную ею детскую больницу – 3-ю Советскую и была врачом коммунальных столовых помощи голодающим. 22 сентября 1919г. был организован уездный отдел здравоохранения, а при нем коллегия, председателем которой назначили З.Д.Еропкину. Кроме работы в городе, приходилось часто выезжать в уезд. Дома оставались дети. В Кургане с нею было четверо сыновей. Старший из них, Митя, был для братьев за мать и за отца. Но это не мешало ему прекрасно учиться, увлекаться физикой и астрономией, много читать. В 1923г. он уезжает в университет. В 1925г. уезжает и Зинаида Дмитриевна с сыновьями. Но связь с Курганом не прервалась. Дмитрий Еропкин постоянно пишет письма своей любимой учительнице Любови Васильевне Крючковой. Он рассказывает об учебе, о посещении музеев и присылает открытку, на которой изображен фрагмент картины А.Иванова «Явление Христа Марии Магдалине». Он пишет на обороте: «Эта картина (я ее видел) написана тем самым Ивановым, о котором писал Гоголь в своей «Переписке с друзьями». Он только недавно оценен, как надо. За это время был на опере «Князь Игорь» Бородина и балете «Фея кукол». Дмитрий находил время на знакомство с искусством, хотя заниматься приходилось много. Он обещал стать выдающимся ученым. Уже в 1929г., вскоре после окончания университета, он присылает Л.В.Крючковой сборник «Доклады Академии наук СССР» со своей статьей «К определению поглощения в атмосферах планет». В 1934г. Еропкин выступает с докладом на конференции «Теория стратосферы с точки зрения астрофизики». Он высылает публикацию в Курган с надписью «Дорогой Любови Васильевне Крючковой от автора – бывшего ученика Д.Еропкина. 22.4.1935».

На следующий год Любовь Васильевна узнает, что Дмитрий арестован. 22 декабря 1936г. она пишет письмо президенту Академии наук СССР, депутату Верховного Совета СССР Комарову. «Владимир Леонтьевич! Вам, имя которого знают в нашем Союзе, пишет учительница, проработавшая в одном из городов Челябинской области бессменно 18 лет. Я получила письмо от матери своего бывшего ученика Д.И.Еропкина (он работал в Пулковской обсерватории и был секретарем Академии по отделу изучения стратосферы). Она пишет о сыне. Письмо тяжелое, полное страданий. Я не знаю, что он сделал, что с ним случилось. Вижу только глубокое волнение за участь сына. У ней горячая надежда на Вас, Владимир Леонтьевич, как свидетеля большой работы ее сына в науке… Д.И.Еропкина я знала с 12 лет. Он учился несколько лет в нашей курганской школе. Это был живой и пытливый ум… Его любовь к работе, необыкновенная начитанность, интерес к науке выделяли его из среды товарищей. Уже в те годы он читал необыкновенно много, уже двенадцатилетнего его занимали и Фламмарион и Кеплер. Знаю, что первые годы его ученья в университете дались ему тоже в трудах… Я не переставала следить за ним. Сведения по газетам, сообщения окружающих доносили весть о нем как о работнике, целиком ушедшем в науку. Я видела его дипломную работу, статьи в бюллетене Академии, заметку о его последнем труде (Озонирование неба) в «Известиях» 1935 года. Я верила в него, как большого будущего работника науки. Ваше слово веско. Вы знаете о его работоспособности. Вам судить его…».

Прошел год. Академик Комаров не помог. 15 декабря 1937г. Зинаида Дмитриевна пишет: «Дорогая Любовь Васильевна! Вот уже 3,5 месяца, как мой бедный Митечка томится в совершенной изоляции. За все это время ни одной строчки не получила от него, кроме подписи на передаче! Пишу ему и открыточки с обратным ответом, посылаю деньги с обратной распиской и ничего ему, наверное, не передают, ответа не получаю. Пишу и толкаюсь во все двери, но толку мало. Из Москвы был запрос прокурору ЛВО, бываю у него раз в месяц на приеме, вылепилось, что враги Мити так ужасно мстят ему за то, что он, будучи ученым секретарем КИСО (коллегия по исследованию солнца), исключил их из числа членов. Сейчас вижу, что туберкулез ему обеспечен, т.к. сидит на северную сторону без света и воздуха, не говоря уже о психике. Писала отчаянные письма Е.П.Пешковой (бывшая жена М.Горького). Она возглавляет помощь политзаключенным, но получила официальную бумажку, что надлежит мне обратиться к прокурору! Стараюсь поддерживать его питанием, посылаю все самое лучшее, не знаю, доходит ли? Каждый раз перед закупкой гоняю по больным по городу до 2 часов ночи, была на волосок от смерти – лежала под автобусом, к счастью, он остановился. Но ушиб был такой, что думала без паралича не обойтись. Знаю, случись что со мной, Митя совсем погибнет, потому что братья и невестки очень мало заботятся о нем! Кажется, писала Вам, что Комаров был здесь и не принял меня, хотя очень просила это сделать через жену его. Знакомые партийцы сейчас от всего и от меня открещиваются. Так и умрешь за правду, не добившись ее!».

Дмитрий Еропкин, названный в честь деда – декабриста, погиб в 1937г. Сама Зинаида Дмитриевна прожила до 1956г. До самой смерти она не порывала связи с Курганом, посылая и получая редкие весточки от Любови Васильевны Крючковой.

Поделиться1420-06-2018 15:00:12

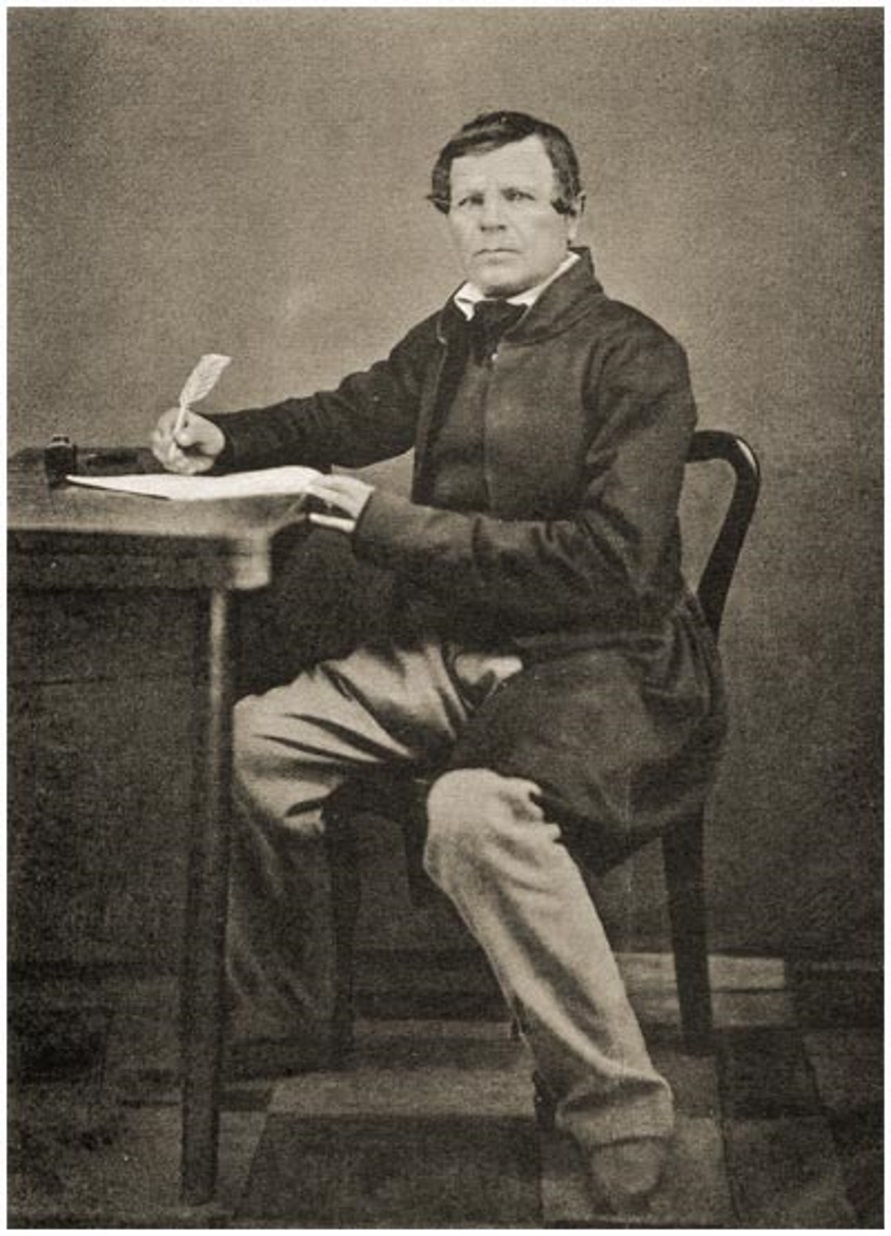

Дмитрий Иринархович Завалишин. Неизвестный фотограф.

Москва. 1867-1868 гг..

Поделиться1520-06-2018 15:00:56

ТЮТЧЕВ В СЛЕДСТВЕННОМ ДЕЛЕ Д. И. ЗАВАЛИШИНА

Публикация Г. В. Чагина

26 апреля 1826 г. юнкер Артиллерийского училища И. И. Завалишин, брат декабриста, написал на него донос, адресованный непосредственно императору. Среди лиц, которым были известны преступные замыслы Завалишина, доносчик упоминает братьев Тютчевых и их кузена А. В. Шереметева. В частности, он приводит слова, которые слышал от Тютчева зимой 1825/1826 гг.: «...Приехавший в то время из Москвы, коллегии иностранных дел <чиновник>, состоящий при российском посланнике графе Воронцове в Баварии Федор Тютчев, живший несколько времени здесь, в С. Петербурге, говорил при мне порутчику Тютчеву, родному брату своему <...>: Завалишин был очень неосторожен, открывал разные бредни всякому желающему его слушать» (ЦГАОР, ф. 48, оп. 1, ед. хр. 47, л. 23; слово «бредни» подчеркнуто Николаем I). Здесь автор доноса сделал примечание: «Должно заметить, что порутчик Тютчев был издавне друг неизменный и неразлучный свиты его императорского величества по квартирмейстерской части полковника и кавалера Колошина и брата его, служащего в котором-то из присутственных мест московских. В зиму 1823 года в бытность в Москве порутчика Тютчева Колошин статский видался с ним ежедневно (хотя можно предположить сему причиною завязку свадьбы оного Колошина с графинею Салтыковой, делаемую в доме отца оного Тютчева, надворного советника Тютчева). Но желательно бы знать, не открывал ли Колошин Тютчеву каких-либо замыслов или, по крайней мере, существование московского тайного Общества. Впротчем, Тютчев характера флегматического и неохотно бы взошел, как я думаю, в виды членов его» (там же; л. 24; Петр Иванович Колошин (1794—1849) и его брат Павел Иванович (1799—1845) были членами Союза Благоденствия; в 1824 г. Павел Колошин женился на гр. А. Г. Салтыковой).

Николай I начертал на доносе: «Очень любопытно; нельзя не принять всего этого в новое соображение». Поэтому Д. И. Завалишину пришлось давать объяснения по поводу своих отношений с лицами, упомянутыми в доносе, в том числе и с Тютчевым и его родными:

«Об Федоре Тютчеве есть мое определение как я его разумел и как другим говорил о нем и именно Сомову, который спрашивал меня о нем: Он совершенно немецкий придворный, любитель этикета и в полном смысле слова Аристократ. Касательно России я с ним политических разговоров не имел, и более слушал его рассказы о Германии, где он находится при посольстве при Баварском дворе. Видевшись с ним еще в детстве, я в первый раз встретился с ним в Москве, в отпуску, в доме отца его, где я жил во время проезда. Я одним словом могу подтвердить, что Федор Тютчев был весьма привязан к покойному императору» (там же, л. 44; об интересе критика О. М. Сомова к личности Тютчева сведений до сих пор не было).

Примерно в тех же тонах выдержан и рассказ о А. В. Шереметеве: «Алексей Шереметев, племянник отцу Тютчеву — жил у него в доме, где я с ним и видался. Я почитал его совершенно неспособным даже на политические разговоры, не только что на действования, что сейчас можно увидеть по описанию, которое подтвердит всякий, кто знает его. Он служил в гвардейской конной артиллерии, издерживал весьма много денег и вел жизнь чрезвычайно рассеянную. Неожиданные перемены в его состоянии заставили его перейти в армейский пехотный полк. С сего времени он стал предан совершенно меланхолии, никуда не отъезжал и оставил почти всех своих знакомых. Я сам был свидетелем, что леность, следствие задумчивости, была так велика, что он иногда дня два не одевался и не говорил, и не выезжал уже решительно никуда, кроме на дежурство к графу, или вместе с семейством Тютчевых в театр итальянский. Так что иногда для рассеяния его мрачности надлежало почти силою вывозить его из дому» (там же, л. 44; в 1825 г. А. В. Шереметев был адъютантом гр. П. А. Толстого, командира Пятого пехотного корпуса).

Ни для Тютчева, ни для его родных этот донос последствий не имел. Несомненно, что решающую роль сыграл здесь характер показаний Д. И. Завалишина.

Поделиться1820-06-2018 15:03:27

Портрет Дмитрия Иринарховича Завалишина.

Фотограф неизвестен. Москва, 1867-1868 гг.

Основные труды декабриста Д. И. Завалишина

1858 По поводу статей об Амуре: (Письмо в редакцию "Морского сборника") // Мор. сб.

1859 Замечания на извлечение из отчета Г. О. Эте и выписку из Триестской газеты (в № И "Вестника географического общества" за 1858 г.) // Мор. сб.

Разбор некоторых статей об Амуре. Письмо из Читы // Мор. сб. Июль.

Заметки на проекты электрического телеграфа через Курильские и Алеутские острова и некоторые сведения, сообщаемые о разных событиях в Восточной Сибири я на Амуре преимущественно // Вести, пром-сти. Т. 4, № 10.

1860 Нечто о путях сообщения в Сибири, Чита, 12 августа 1859 г. // Мос. ведомости. 19 марта, № 63.

1862 По поводу проектов Д. Романова о телеграфической линии от устья Амура до Америки // Акционер. № 44.

1863 Статистические сведения о городе Чите // Сев. пчела. 10 июня, № 152.

По поводу статьи "Телеграф на Амуре" // Нар. богатство. 9 июня, № 249.

1864 По сибирским дорогам. Тюмень, 1 мая 1863 г. // Якорь. 22 февр., № 8; 29 февр., № 9; 7 марта, № 10.

1864-1866 Письма о Сибири. 1-Х // Мос. ведомости. 1864, 6 окт., № 217; 24 окт., № 232; 3 дек., № 265; 16 дек., № 276; 1865. 25 февр., № 42; 2 марта, № 46; 22 мая, № 110; 5 июня, № 121; 17 авг., № 179; 1866. 25 мая. № 105.

1864 По поводу известия о проекте международной железной дороги через Сибирь для сообщения Европы с Китаем // Мос. ведомости. 1864. 19 дек., № 279.

1865 Воспоминания о Калифорнии в 1824 г. // Рус. вестн. 1865, № 11. С. 328-368.

Амур и Николаевск // Моск. ведомости. 22 дек., № 281{ 30 дек., № 286.

Российско-Американская компания. М. Телеграфическая линия для соединения Европы с Америкой через Сибирь // Соврем. летопись. 13 февр., № 5.

1866 Дело о колонии "Росс" // Рус. вестн. № 3.

Лондон, Париж и Москва // Рус. вестн. № 8.

1867 Рыболовство и китоловство в Великом океане // Рус. вести. № 10.

По поводу известий о действиях американцев в бывших наших колониях // Соврем. летопись. 19 нояб., № 42.

1870 О Сибирско-Уральской железной дороге // Соврем. летопись. 8 марта, № 9.

1873 Воспоминания о Морском кадетском корпусе с 1816 по 1822 г. // Рус. вестн. № 6.

1877 Кругосветное плавание фрегата "Крейсер" в 1822-1825 гг. под командою Михаила Петровича Лазарева // Древ. и новая Россия. Т. 2, № 5. С. 54-67; № 6. С. 115-125; № 7. С. 199-214; Т. 3, № 9. С. 39-52; № 10. С. 143-158? № 11. С. 210-223.

По поводу статьи "Знакомство с декабристами" // Древ. и новая Россия. Т. 3, № 2, 9.

1881 Заметка о селе Ундорах Симбирской губернии // Моск. ведомости. № 2.

Трехсотлетие присоединения Сибири к России // Моск. ведомости. № 283.

1882 Предполагаемые преобразования в Сибири и действительные нужды ее // Моск. ведомости. 7 февр., № 38.

Колонизация Южно-Уссурийского края и Амура // Моск. ведомости. 1 марта, № 63.

Нашествие американцев на нашу восточную окраину // Моск. ведомости. № 123.

По поводу усиления нашей эскадры на Великом океане // Моск. ведомости. № 137.

Природа и человек в деле колонизации: (Письма о сибирском хозяйстве) // Вост. обозрение. 27 мая, № 9. С. 10-12; 3 июня, № 10. С. 10-12; 17 июня, № 12. С. 10-12. Сибирь и Канада // Вост. обозрение. 17 нояб., № 34. С. 3-4.

1883 Воспоминания бывшего гардемарина о Дании // Моск. ведомости. № 234.

1884 Пребывание фрегата "Крейсер" в Бразилии: Из воспоминаний бывшего моряка // Моск. ведомости. № 7, 8, 10, 14, 16. Австралия и Полинезия: Из воспоминаний бывшего моряка // Моск. ведомости. № 19, 21, 23, 25.

Ситха и бывшие наши американские колонии: Из воспоминаний бывшего моряка // Моск. ведомости. № 26, 35, 37, 39, 42, 43, 46-47.

Остров Тенериф: Из воспоминаний бывшего моряка // Моск. ведомости. № 48.

Плавание по Атлантическому океану: Из воспоминаний бывшего моряка // Моск. ведомости. № 50.

Троекратный проезд через Сибирь и пребывание в пей // Моск. ведомости. № 93, 96, 131, 142, 151, 159, 163, 165, 170, 181, 197, 205, 214, 215.

1885 Забайкальский край // Моск. ведомости. № 6.

1904 Записки декабриста Д. И. Завалишипа. Мюнхен. Т. 1-2.

1906 Записки декабриста Д. И. Завалишипа. 1-е рус. изд. СПб. 2 портр.

Поделиться1920-06-2018 15:04:23

В. Азаровский

Великий одиночка. Дмитрий Иринархович Завалишин

В Чите собираются издавать «Записки декабриста». Автор – самая загадочная личность в истории не только декабризма, но, может быть, всей творческой интеллигенции XIX века.

Литература о нём довольно обширная. Тем более есть его воспоминания, а это более 600 страниц текста в классическом формате.

Читая книгу, я часто останавливался на мысли, что Забайкалью везёт на загадочные исторические личности, которые оставили потомкам свои воспоминания, не забыв при этом осветить отрицательные и положительные стороны своего времени. Естественно, автор при этом освещён при самом выгодном для него ракурсе. Таковы воспоминания атамана Г. М. Семёнова.

И вот воспоминания самого загадочного декабриста, который признаётся, что не был декабристом. А ведь он не только жил, но и буквально расчерчивал улицы Читы… Но как бы ни относились к таким воспоминаниям, мы обязаны их читать. И поблагодарить авторов за предоставленную нам возможность войти в прошлое.

***

Из имеющейся литературы выясняется о неровном отношении декабристом к Завалишину: от презрения до уважения. Можно даже найти предположения о его фискальстве и доносах. Тем более он не состоял в декабристских обществах и не был в Санкт-Петербурге в день восстания. Но он одобрял их идеи и общался с будущими государственными преступниками. Описал же он их весьма далёкими от образов первенцев и рыцарей свободы России. Тем не менее они остались в истории таковыми. И другого взгляда нет.

Другое дело, что автор воспоминаний в своих воспоминаниях стоит над борющимися сторонами. Он как бы выше их, тем самым лишает себя всяческой ответственности.

Он прибыл в острог в сопровождении жандармов, вернулся в Читу на поселение из Петровского Завода, женился и остался здесь. И был настолько активен в общественной жизни, что стал пользоваться снисхождением властей. А потом до того усложнил свою жизнь критическими публикациями, что доносы стали писать на него. Но он продолжал сражаться за справедливость и защищал всех обездоленных, учил других жить и хозяйствовать. Вникал во всё и меры, видимо, в этом не знал. Клеймил губернатора Муравьёва-Амурского.

Его активность в Чите завершилась тем, что его выслали… из Восточной Сибири в Казань. Возможно, это первый случай, когда выслали в обратную сторону. Из Казани он переехал в Москву. Пережил всех товарищей по несчастью, умер в 1892 году. На сайте написано, что могила его ликвидирована в 1930 году. Декабристы не признавали его декабристом. Может быть, признаем мы?

Вот его краткая биография.

Родился в 1804 году. Учился в Морском кадетском корпусе. Гардемарин, унтер-офицер, мичман, преподаватель в том же корпусе. Участник кругосветного плавания в 1820-1824 годах. Путь: Кронштадт-о. Ситха-Калифорния-Ново-Архангеольск. В 1824 году стал лейтенантом. Известно, что создавал организацию с названием «Орден восстановления», писал из Лондона царю и просил его о встрече с ним. Такая встреча состоялась, царь сказал, что он признаёт идею «Ордена восстановления» «неудобоисполнимой».

В день восстания был в имении близ Симбирска. Арестован 30 декабря 1825 года в Симбирске. Но вскоре его отпустили. Второй раз его арестовали 2 марта 1826 года, 4 апреля посажен в Петропавловскую крепость. Все прошения о невиновности не возымели никакого действия.

10 июля 1827 года его осудили на вечные каторжные работы. Позже, как и во многих случаях, срок сократили до 20, далее – до 15 лет, до 13 лет. Отбывали наказание в Читинском остроге, в Петровском Заводе. 10 июля 1839 года отправлен обратно в Читу на поселение. После известной амнистии от 26 августа 1856 года остался жить в Чите. Критиковал власть. 14 августа 1863 года выслан в Казань, в октябре 1863 года переехал по разрешению властей в Москву.

***

О декабристах уже забывали, многие из них были похоронены на погостах деревень и городков Сибири, живые вернулись в центральную Россию. Завалишин продолжал бороться за справедливость и не умолкал, писал стихи, статьи, мемуары. Я бы назвал его блогером XIX века.

Его первая жена А. П. Смольянинова 1812 года рождения, умерла в 1847 году. Завалишин женился на ней сразу по прибытию в Читу в августе 1839 году. Вторично он женился в 67 лет на З. П. Сергеевой, она умерла в 1890 году. Всего у Завалишина было 6 детей, три брата и две сестры.

Родился он в Зюзино (ныне Татарстан). На картах можно найти бывшее имение его родителей, где значится часовню Николая Чудотворца, на реставрацию которой, конечно, нет денег. Поэт Ф. И. Тютчев приходился ему двоюродным братом.

Удивительно, но власти действительно думали, что нахождение его в Чите (середина XIX века!) опасно.

Он прожил 88 лет. Видимо, обладал крепким физическим здоровьем и никогда не изменял своим взглядам, а только развивал их, несмотря на противоречивость своего характера. Вся литература о нём говорит об этой противоречивости и загадочности его личности. Живя в Москве он публиковался во многих периодических изданиях страны, но его воспоминания в России старались забыть. Изданы в 1904 году в Мюнхене, в Санкт-Петербурге в 1906 году, видимо, по частной инициативе заказчиков.

Одно несомненно – он был уникальной личностью, обладавшим энциклопедическим складом ума, поразительными способностями и приверженностью к умственному труду. Эти качества могут быть только при железной воле. Надо полагать, что у такого человека не могут быть никаких компромиссов ни в чём. Только при таком фанатизме можно изучить, будучи на каторге (!), 14 языков.

Наверное, о нём есть литература. Думаю, что ещё ни один автор не раскрыл потрясающий образ великого одиночки – Дмитрия Завалишана. А потому продолжение о нём обязательно будет в истории…

Поделиться2020-06-2018 15:04:53

Калифорнийские приключения Дмитрия Завалишина.

Дмитрий Иринархович Завалишин (1804-1892).

Родился в Астрахани в семье шефа Астраханского гарнизонного полка Иринарха Завалишина. В 1821 году закончил Морской кадетский корпус.

В 1822–24 годах на фрегате «Крейсер». под командованием Михаила Лазарева совершил кругосветное путешествие. Находясь в Англии написал письмо императору Алeксандру I, в котором указал на извращение Веронским конгрессом идей Священного Союза.Завалишин был приглашен на аудиенцию, но когда он прибыл в столицу, последняя переживала наводнение, вследствие чего личное свидание Александра с Завалишиным не состоялось.

Письмо было передано на обсуждение особого комитета. В этот же комитет поступила просьба Завалишина о разрешенииучредить особый «Орден Восстановления».Завалишинубыло передано, что государь находит идею этого общества увлекательной, но неудобоисполнимой, хотя формально ему не запрещается учредить этот орден. Из учрежденного «Ордена Восстановления» получилось общество полумистического характера, облеченное всеми атрибутами масонства и задавшееся целью личным примером своих членов содействовать поднятию нравственности и бороться со злом всеми законными средствами. (К слову сказать, членов в обществе было один человек).

В 1824 году Кондратий Рылеев привлек Дмитрия к участию в «Северном тайном обществе». В конце декабря 1825 года по доносу родного брата Ипполита Завалишин арестован в Симбирске, доставлен в Санкт-Петербург и в августе 1826 года за участие в государственном преступлении сослан на каторжные работы в Сибирь сроком на 20 лет.

В течение 13 лет отбывал каторгу в Нерчинских рудниках. В 1839 году отправлен на поселение в Читу. После амнистии 1856 года занялся изучением Восточной Сибири. Участвовал в исследовании бассейна Амура, рек Ингода, Онона и Шилки, помогал Павлу Казакевичу готовить первый сплав войск по Амуру. Написал несколько работ о Восточной Сибири, Дальнем Востоке и Русской Америке.

За обличительные статьи против местной администрации в 1863 году выслан из Читы в Казань; в том же году переехал в Москву, где и умер, пережив всех остальных декабристов.

Описываемые далее события заняли в бурной молодости декабриста Дмитрия Завалишина всего несколько месяцев, во время его нахождения в составе экипажа кругосветного фрегата «Крейсер», посещавшего в 1823 году Русскую Америку и Калифорнию. Обо всем, что произошло с ним за 79 дней, проведенные в Калифорнии зимой 1823-1824 годов, Завалишин рассказал в ходе следствия по делу декабристов и в своих статьях, написанных после амнистии 1856 года. Характеристику последнему типу источников дал российский исследователь истории Русской Калифорнии Алексей Истомин: «К воспоминаниям Завалишина необходимо относиться с большой осторожностью, учитывая не только возможные ошибки мемуариста, но прежде всего глубочайший и, как иногда считают, болезненный субъективизм Завалишина, склонного к преувеличению собственной роли. ... Вместе с тем, по нашим предварительным наблюдениям, Завалишин в своих текстах редко обманывает сознательно: искажение информации, как правило, происходит непроизвольно и, видимо, незаметно для самого автора».1

Калифорния, по показаниям Завалишина, находилась в состоянии безначалия, не подчинялась Мексике и в то же время не считалась независимой. Сложившаяся ситуация позволила Завалишину всерьез задуматься о добровольном присоединении этой мексиканской провинции к России.

Русский лейтенант стал готовить заговор с целью свержения Луиса Аргуэльо - президента «тайной хунты», управлявшей Калифорнией. Новый президент, по плану заговорщика, должен будет разрешить русское заселение Калифорнии и обратиться к Александру I с просьбой о принятии провинции в российское подданство. Опорой заговора Завалишин видел настоятелей миссий, а кандидатом в президенты – коменданта Санта-Барбары Хосе Антонио де ла Герра-и-Нориегу.

Великолепно владея испанским языком, Завалишин нашел среди монахов очень внимательных слушателей, которые в целом одобряли его замыслы, хотя и выражали опасение, что «Александр слишком занят, чтобы помнить о таком бедном уголке земли, как Калифорния».2

«Великий магистр Ордена Восстановления» предложил своим калифорнийским «соратникам» вступить в «Орден», существовавший только в его воображении. Их реакция на предложение самозванного магистра неизвестна. Переписка, которую «магистр» вел с «участниками» заговора была односторонней, каких-либо письменных ответов от своих адресатов Завалишин не получил. (А с «главным кандидатом» на пост президента Нориегой лично даже не встречался.)

Сложно сказать, чем закончилась бы авантюра с переворотом, если бы не внезапное отплытие фрегата «Крейсер» из Сан-Франциско в Русскую Америку. Оттуда Завалишин срочно отбыл в Санкт-Петербург на аудиенцию к императору.

В столице Дмитрий познакомился с адмиралом Николаем Мордвиновым, который рекомендовал калифорнийского фантазера правителю канцелярии Главного правления Российско-американской компании поэту Кондратию Рылееву. Идеи Завалишина оказали сильное впечатление на директоров РАК, которые самостоятельно изыскивали возможности закрепления русского присутствия в Калифорнии.

Завалишин с его связями и опытом общения в среде калифорнийцев виделся директорам идеальной кандидатурой на пост правителя конторы селения Росс. В ночь после восстания декабристов директор компании Иван Прокофьев сжег большую часть документов и писем, которые связывали руководство компании с заговорщиками. В число уничтоженных попали многие автографы Завалишина. Но сохранилась записка о колонии Росс, датированная 1825 годом, которую можно считать программным заявлением Завалишина по вопросу территориальной экспансии в Калифорнии.

В записке предлагалось расширить русские владения от 42-й параллели до залива Сан-Франциско, а вглубь материка – до реки Сакраменто.

Главными проблемами русской экспансии Завалишин видел нехватку людей и медлительность в занятии новых мест. Первую проблему он предлагал решать за счет крепостных крестьян, выкупленных РАК у бедных и малоземельных помещиков (это решение давно вынашивалось руководством компании). Дмитрий предупреждал, что «места сии должны быть заняты немедленно (выделено Завалишиным – Авт.) , ибо уже последнее ныне время основаниям колоний, и ежели в самом скором времени она не будет основана, исчезает надежда, чтоб когда-либо можно сие было сделать». 3

В середине 1825 года Завалишин поступает на службу в РАК и начинает готовиться к исполнению своей новой должности, но встречает препятствие в лице императора, который не решился отпустить нового правителя в колонии, опасаясь, «чтобы какою-нибудь самовольною попыткою Завалишина привести в исполнение обширные его планы он не вовлек Россию в столкновение с Англией и Соединенными Штатами».4

Завалишин остался в России.

Цитаты:

1. История Русской Америки: в 3-х томах. М., 1999. Т.2. С. 259.

2. Там же . С. 260.

3. Там же . С. 267.

4. Там же . С. 274.