Елена Говор

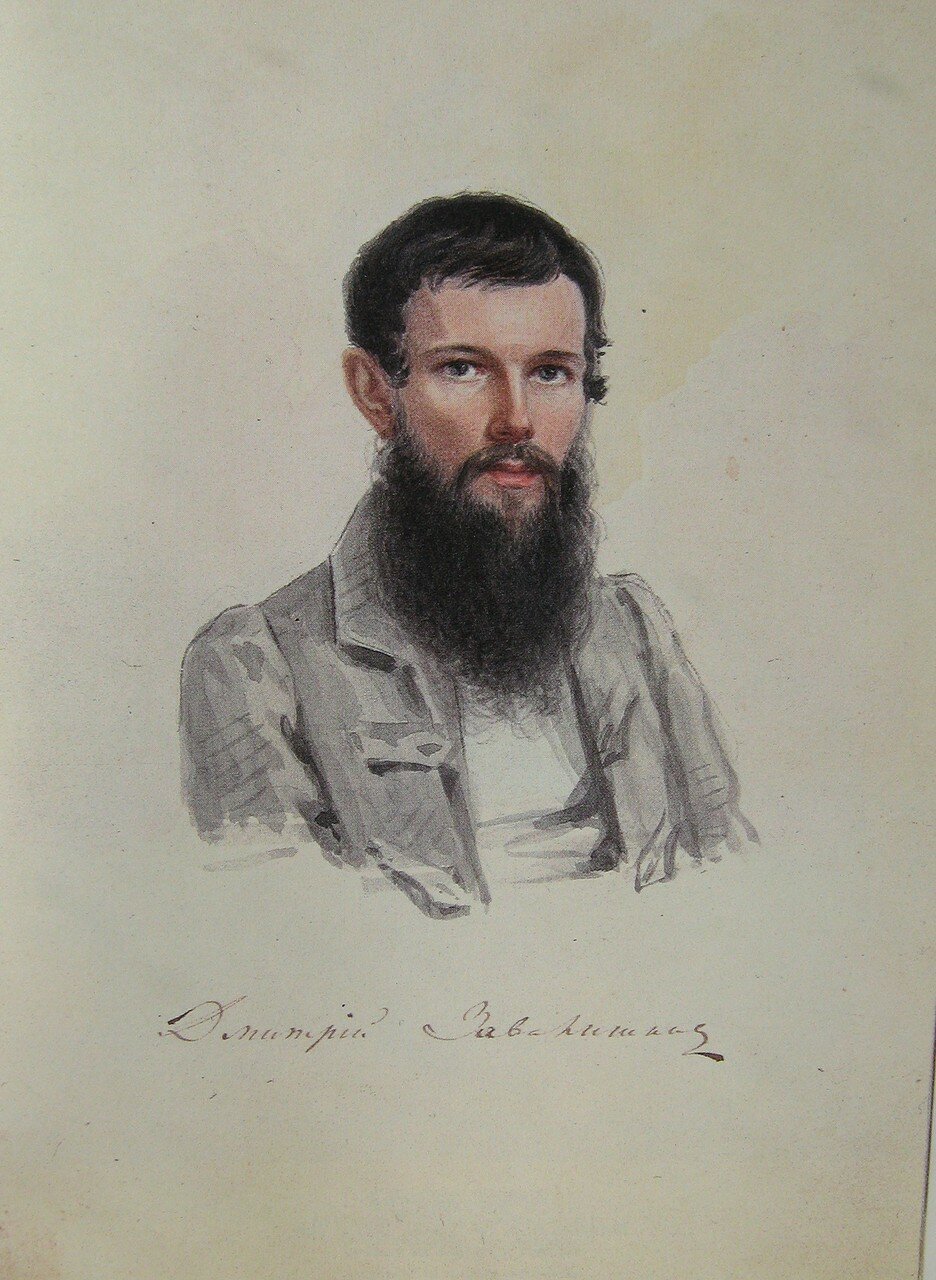

"Австралия и Полинезия" - забытый очерк декабриста Д.И. Завалишина.

В сентябре 1826 г. экипаж фрегата "Крейсер", незадолго перед тем вернувшийся из кругосветного плавания, был вызван на допросы следственной комиссией по делу декабристов. Разыгрывалась драма, которую еще не раз будет являть русская история: их недавний сослуживец лейтенант Дмитрий Иринархович Завалишин по доносу родного брата обвинялся в тягчайших преступлениях - государственной измене, шпионаже в пользу Англии, намерении во время кругосветного плавания стать "невозвращенцем". К чести капитана М.П. Лазарева, офицеров П.С. Нахимова, И.П. Бутенева, М.Д. Анненкова, Е.В. Путятина и других надо сказать, что они единогласно утверждали, что во время плавания не заметили никаких особых сношений Завалишина с иностранцами. Благодаря солидарности моряков, обвинения, грозившие ему смертной казнью, были отклонены[1], и Завалишин, арестованный первоначально лишь за недонесение об известных ему "преступных" замыслах декабристов, был приговорен к ссылке в Сибирь на вечную каторгу; в "Росписи государственным преступникам" о нем говорилось, что он "умышлял на цареубийство.., возбуждая к тому словами и сочинениями...".[2]

За плечами 22-летнего юноши, следовавшего в 1827 г. из Трубецкого бастиона Петропавловской крепости в Читинский острог, уже была жизнь, богатая таким количеством событий и поступков, что ей могли бы позавидовать многие его современники. Он торопился жить, как будто предчувствуя, как мало вольных лет ему будет отпущено и сколько еще времени ему придется провести в подневольном и поднадзорном состоянии. Судя только по началу пути Д.И. Завалишина, заложенным в нем способностям, интересам, он мог бы стать одним из выдающихся людей своего времени.

Отданный в 12 лет в Морской кадетский корпус, он уже в 16 был назначен там преподавателем, проводя занятия по астрономии, высшей математике, механике, высшей теории морского искусства. В то же время он постоянно продолжал учиться. "Я слушал ... лекции в Петербургском университете, в Медико-хирургической академии, в Горном корпусе.., посещал обсерваторию, Академию художеств, библиотеки, даже заводы и мастерские", - писал он.[3] к тому времени Завалишин уже владел десятью европейскими и древними языками.

В 18 лет, осознав всю глубину разложения государственного аппарата, он отваживается в одиночку вступить в борьбу, создает "Орден восстановления" и, уже находясь на борту "Крейсера", отправляет Александру I письмо с просьбой призвать его к себе. Он готов был пожертвовать своей мечтой, отказаться от заманчивой экспедиции, надеясь, со всей наивностью юности, раскрыть царю глаза на необходимость искоренения злоупотреблений и восстановления законности. К счастью, высочайшее повеление о возвращении Завалишина в Петербург застало его лишь в 1824 г. уже у берегов Русской Америки, и он успел совершить путешествие, воспоминания о котором освещали его тяжелую жизнь еще не одно десятилетие.

Александр I, ознакомившись с планами "Ордена восстановления" Завалишина, признал его Идеи "неудобоисполнимыми" и несвоевременными. Разочаровавшись в возможности сотрудничества с верхушкой государственного аппарата, Завалишин летом 1825 года сблизился с К. Рылеевым и другими членами Северного общества (вопрос о его членстве в этом обществе до сих пор остается открытым) , ведя одновременно агитацию среди моряков и привлекая новых членов в свой "Орден восстановления". Характерно, что большое значение он придавал личному самоусовершенствованию его членов. В самом восстании декабристов Завалишин участия не принял, находясь в это время в Казани, где он распространял "Горе от ума" Грибоедова, но вскоре был арестован, подвергнут многомесячному следствию и сослан в Сибирь. Отбыв 20-летнюю каторгу и будучи амнистирован в 1856 г., он постепенно перешел к историко-публицистическому труду, а после переезда в Москву в 1863 г. литературная работа стала основным источником его существования. Умер Д. Завалишин позже всех декабристов - в 1892 г., на 88 году жизни.

По мнению специалистов, написано им было больше, чем кем-либо другим из участников декабристского движения, однако оценки его вклада в историю общественной мысли диаметрально противоположны. Пустая личность, фантазер и фанфарон, по мнению одних, и прототип героев Л.Н. Толстого Пьера Безухова и декабриста Петра Лабазова, по мнению других; человек, чьи записки Толстой считал "самыми важными" из записок декабристов,[4] и к чьим многочисленным работам историки долгое время относились негативно. Однако время со всей очевидностью показало, что материалы Завалишина, посвященные кругосветному плаванию, представляют несомненный интерес для историков и этнографов и спустя более чем полтора века, а о нравственном, гражданском облике, круге знаний и интересов молодого моряка свидетельствуют и сама его жизнь, и его работы.

Материалы экспедиции, отправленной в 1822 г. на фрегате "Крейсер" и шлюпе "Ладога" в колонии Российско-американской компании для охраны ее берегов, были отчасти опубликованы. Наибольшую ценность представляет собой книга командира "Ладоги" А.П. Лазарева "Плавание вокруг света на шлюпе Ладоге в 1822, 1823 и 1824 годах", вышедшая в Петербурге в 1832 г. Краткая информация о плавании содержалась и в рапортах М.П. Лазарева, командовавшего "Крейсером".[5] Д.И. Завалишин также несколько раз обращался к своим впечатлениям. Первая его публикация - "Кругосветное плавание фрегата "Крейсер" в 1822-1825 гг. под командою Михаила Петровича Лазарева" - появилась в 1877 г. в журнале "Древняя и новая Россия" (№ 5-7, 9-11). Некоторые эпизоды из кругосветного плавания вошли и в его знаменитые "Записки декабриста",[6] первый вариант которых был написан еще в Сибири, но затем уничтожен самим Завалишиным, опасавшимся расправы со стороны местной администрации. Текст записок был восстановлен Завалишиным после возвращения в Москву, но при его жизни так и не увидел света. Эти две публикации хорошо известны специалистам и служат основными источниками информации о плавании "Крейсера".[7] Однако существует еще цикл очерков Завалишина об этом плавании, имеющих большую ценность, но не привлекших внимания специалистов.

История их создания такова. В начале 1880-х годов, разбирая архив умершей сестры, Екатерины Иринарховны, Завалишин отыскал подлинники своих собственных писем родным из кругосветного плавания, "содержащих изо дня в день все подробности" о посещенных им местах.[8] Это позволило ему подготовить ряд очерков с общим подзаголовком "Из воспоминаний бывшего моряка", посвященных о.Тенерифу, Бразилии, Тасмании, Океании, колониям Российско-американской компании, и опубликовать их в 1883-1884 гг. в "Московских ведомостях", где он был постоянным сотрудником. В предисловии он сам противопоставляет их широко известному краткому обзору в "Древней и новой России", отмечая, что этот обзор "был писан больше по памяти и притом обнимая целое путешествие не мог подробно распространяться об отдельных эпизодах".[9] Теперь же Завалишин получил возможность с документами в руках восстановить события 60-летней давности. Не исключено, что стимулом к этой публикации послужило и его крайне тяжелое материальное положение, необходимость содержать жену и четырех маленьких детей. По воспоминаниям современников, в то время заработок его в "Московских ведомостях" составлял не более 5 руб. в месяц, и он ютился с семьей в номерах Скворцова на Моховой. "Я не могу ... ни писать спокойно, ни иметь времени выправлять написанное, - писал он в одном из писем в те годы, - ... теперь я уже 2,5 года живу в одной [комнате] с детьми и должен писать среди шума и беспрерывных отвлечений".[10]

Сравнение всех текстов Завалишина, посвященных плаванию "Крейсера", показало, что цикл очерков в "Москвоских ведомостях" представляет собой текст наиболее полный и почти не повторяющий другие публикации. Здесь мы остановимся лишь на австрало-океанийской части этих очерков.[11]

"Крейсер", на котором находился Завалишин, в 1823 г. по пути к Ситхе посетил Хобарт на Тасмании, о-ва Раиваваэ и Таити. Текст о Тасмании печатался в трех номерах "Московских ведомостей" и составляет в общей сложности полторы газетных страницы. В Хобарте "Крейсер" и "Ладога" простояли около трех недель, давая отдых команде и запасаясь продовольствием, водой, дровами и углем. Ссыльная колония на Тасмании едва насчитывала в то время два десятка лет истории, а население Хобарта составляло около 7 тыс. человек. Первые сведения о состоянии и проблемах развития молодой колонии Завалишин получил вскоре после приезда во время обеда у губернатора У. Сореля, где кроме русских моряков присутствовал местный "свет" - главный пастор, начальник города, главный доктор, начальник военного отряда и др. "Разговор был исключительно деловой и в высшей степени интересный, особенно для меня, - вспоминал Завалишин, - который уже и в то время занимался положением Сибири как места ссылки" (№ 21). Завалишин видел преимущества Тасмании в том, что здесь наряду с ссыльными с самого начала "стали селиться и добровольные переселенцы, привлекаемые умеренным климатом" (№ 21). Его собеседники считали, что ссылка тормозит развитие земледелия, т.к. колонисты опасаются основывать фермы далеко от Хобарта. "Только мужеству моряков-фермеров, не побоявшихся добровольно переселиться к нам, - приводит Завалишин слова губернатора, - мы обязаны, что имеем нечто вроде земской полиции; а дерзость и искусство наших беглых каторжников ... таковы, что они умудряются даже обдирать медную обшивку у стоящих на рейде судов" (№ 21).

Завалишин видел не только экономические причины успешной колонизации Тасмании, но уделил внимание и этнопсихологическому аспекту - "характеру и привычкам" англичан, "делающим колонизацию успешною" (№ 23). В очерке он привел ряд "поучительных" примеров, показывающих глубокие различия между английским (вернее, уже австралийским) и русским подходом к колонизации. Отправившись раз ревизовать рабочий отряд матросов, занимавшийся заготовкой дров и угля в 40 верстах от Хобарта вверх по р. Дервент, Завалишин заблудился и не без опаски спросил дорогу у встреченного им на пустынном берегу человека, которого он сперва принял за беглого каторжника. Оказалось, что это первый житель недавно основанного города, которого Завалишин просто не заметил. "Колониальное начальство назначило тут быть городу, ... - рассказывал ему поселенец, - выпланировали местность, разбили на участки, обозначили улицы, площади и прочее..." Застройку своего участка он начал с возведения каменной изгороди. "Ну, думаю я, это не по-нашему", - заключает Завалишин (№ 23).

Интересен с психологической точки зрения и его рассказ о местном кузнеце, выполнявшем заказы М.П. Лазарева и представшем после окончания работ перед изумленными моряками настоящим джентльменом, которого они сначала даже не узнали. Характерна и такая деталь - в доме у кузнеца (которого и жена, кстати, никогда не видела в рабочей одежде) Завалишин обнаружил хорошую библиотеку карманных изданий английских классиков, а ведь происходило это в колонии, основанной совсем недавно. И уж совершенно необычным будущему русскому декабристу показалось единодушное мнение горожан Хобарта, что у них три домашних друга: пастор, доктор и полицеймейстер. Более странного для русского уха сочетания, чем полицеймейстер и домашний друг, нельзя было и придумать (№ 23).

Завалишин, как и другие русские моряки, с удовольствием описывает радушный прием, оказанный им жителями Хобарта и окрестностей, поведение которых было лишено "холодности и гордости, в которых привыкли упрекать британцев" (№ 21). Напротив, перед уходом кораблей жители попросили на память русский военный флаг, который решено было сохранять при городском управлении (№ 23).

Но Завалишина более всего "интересовала новая для нас природа, чем какие-либо развлечения в городе". Вскоре после приезда ему вместе с врачом "Крейсера" Петром Алиманом удалось организовать конную экспедицию во внутренние районы острова. Три дня они провели в седле, хорошо вооруженные против диких и каторжных, ночевали под открытым небом (№ 21). Людей на протяжении всей поездки им встретить не довелось, но нетронутая дикая природа началась сразу за последней фермой у Хобарта. Завалишин подробно описывает разнообразные тасманийские эндемики. Во время экспедиции Алиман собирал ботаническую коллекцию, сопровождавший их матрос-егерь Курков настрелял много птиц для изготовления чучел. Особенно заинтересовали русских путешественников эвкалипты. "В Россию мы первые привезли сведения о свойстве этого дерева уничтожать производящие лихорадку злокачественные испарения на болотистых местностях", - писал Завалишин (.№ 21). Однако и сообщение об этом докторов экспедиции П. Алимана и П. Огиевского, и выступление в печати самого Завалишина уже после возвращения из ссылки прошли незамеченными, и в России сведения о свойствах эвкалипта стали распространяться лишь после удачной интродукции его в Алжире.[12] В этом же очерке Завалишин отмечает, что их экспедиция первая привезла в Россию черных лебедей, белого ястреба, новоголландского филина и других птиц, а сам он сдал в Академию наук "7 огромных ящиков со всеми возможными разновидностями кораллов", но на "труды русских по ученой части слишком мало обращали тогда внимания, ... (и) об этих и о многих других доставленных нами вещах нигде не сделано было и помину" (№ 21). Имеются сведения и об изъятой у Завалишина при аресте этнографической коллекции.[13]

Как известно, во время стоянки на Тасмании часть команды "Крейсера", находившаяся на заготовке дров в 40 верстах от Хобарта, взбунтовалась. В официальном донесении капитала М.П. Лазарева было упомянуто лишь о побеге матроса С. Станкевича. Завалишин в очерке в "Древней и новой России" впервые рассказал об этом бунте, затем гораздо более подробно остановился на этом эпизоде в "Записках декабриста". Оказалось, что существует и третий, наиболее подробный текст Завалишина, посвященный этим событиям, - очерк "Адмирал граф Евфимий Васильевич Путятин: воспоминания бывшего сослуживца и начальника", опубликованный в "Московских ведомостях" в 1883 г. (№ 300, 301). Здесь, уже после смерти Путятина, Завалишин впервые смог назвать всех участников разыгравшихся событий. Оказалось, что начальником отряда взбунтовавшихся матросов был именно Путятин, которого М.П. Лазарев недолюбливал и сначала обвинил во всем происшедшем. Завалишин подробно останавливается на взаимоотношениях своих сослуживцев, на своей роли в разрешении конфликта и в восстановлении доброго имени Путятина, поскольку подлинным виновником недовольства команды был жестокий старший офицер И. Кадьян.

Возвращаясь к очерку "Австралия и Полинезия", отметим и ряд интересных фактов, связанных с посещением "Крейсером" о. Высокий (Раиваваэ) в группе Тубуаи. Если М.П. Лазарев в официальном донесении лишь упоминает, что "5 июля усмотрели остров Высокий",[14] то Завалишин в своем очерке описывает, как их экспедиция специально в течение двух дней занималась поисками этого острова, чтобы уточнить его положение, отклонившись для этого от прямого курса к Таити и следуя некоторое время по параллели (№ 25). Русские моряки считали, что островитяне не имели еще контактов с европейцами, не видели кораблей (они имели лишь сведения об открытии острова в 1791 г. В.Р. Браутоном и уточнении его местоположения Дж.Бассом). Ныне известно, что на этом острове еще в 1775 г. побывала экспедиция Т.Гаянгоса и Андиа-и-Варелы, материалы которой были опубликованы в начале XX в.[15]

Во всяком случае контакты с внешним миром у раивавайцев были в то время минимальные. В подзорную трубу русские моряки видели, как при приближении "Крейсера" огромная толпа туземцев собралась на берегу и махала руками, "как будто они хотели отогнать прочь от себя или испугать явившееся им нежданно чудовище" (№ 25). С большим трудом удалось пригласить часть островитян на корабль и завязать обмен. Завалишин, в частности, отмечает, что моряки выменивали у них "гребки или весла с весьма искусною резьбой". Интересен еще один факт: среди раивавайцев оказался полинезиец, имевший уже контакты с европейцами и знавший немного английский язык. "Он переезжал с острова на остров ... на своей лодке, но цели своей доездки не объяснил", а от предложения доставить его на Таити отказался, - пишет Завалишин (№ 25). На Раиваваэ он прибыл за месяц до прихода "Крейсера". Учитывая высокий авторитет, которым этот полинезиец пользовался у жителей острова, можно предположить, что это был один из странствующих проповедников секты ареои.

Не останавливаясь подробно на пребывании русских кораблей в зал. Матавай на Таити, описанном уже Завалишиным в "Древней и новой России", отметим лишь, что очерк в "Московских ведомостях" отличает острая антиевропейская направленность, чего нет, например, у А.П. Лазарева и врача П. Огиевского, также описавших пребывание экспедиции на Таити. Если во внутренних районах острова Завалишин почувствовал гармонию "между красотой природы и видом, обстановкой и образом жизни" таитян, то на побережье, в зал. Матавай, перед ним предстало общество, зараженное уже такими европейскими пороками, как пьянство, разврат, торгашество и попрошайничество. Особенно назойливыми просителями показались ему члены королевской семьи. Завалишин глубоко интересовался традиционным образом жизни таитян, все свободное время проводя во внутренних районах острова. Как и многие другие путешественники, он стремился постичь причины особого стиля и ритма жизни таитян; он отмечает иное, чем у европейцев, отношение к времени, к материальным ценностям, бескорыстие и природное благородство туземцев. "Мы заставали их почти всегда сидящих и мирно беседующих, потому что досуга у них много, - пишет он. - ... Все, что мы давали им добровольно, они принимали, по-видимому, скорее как знак памяти, нежели вознаграждение" (№ 25). Большое значение Завалишин придавал географическому фактору, естественным условиям, древней гармонии человека и природы. Причем на Таити он проницательнее, чем его спутники, обнаружил, как под воздействием вторжения европейцев эта хрупкая связь разрушалась - у прибрежных таитян изменялись ценностные ориентиры, манера поведения, жизнеспособность, что в конечном итоге вело к нравственной деградации и вымиранию коренных жителей. Как видно из материалов следственной комиссии по делу декабристов, опыт, приобретенный Завалишиным в кругосветном плавании, оказал большое влияние на формирование его мировоззрения будущего декабриста.[16]

[1] Подробнее см.: Петровский Л.П. История одного допроса (П.С. Нахимов, М.П. Лазарев и их друзья перед палачами декабристов) // История СССР. - 1975, № 6, с.81-85.

[2] Штрайх С.Я. Моряки-декабристы. М.-Л., 1946, с.III.

[3] Завалишин Д.И. Записки декабриста. - СПб., 1906, с.43.

[4] Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891-1910. - М., 1960, с.526.

[5] М.П.Лазарев: Документы. T.1. - М., 1952, с.246-250.

[6] СПб., 1906; то же. - 2-е изд. - СПб., [1910].

[7] См. напр.: Пасецкий В.М. Географические исследования декабристов. - М., 1977, с.74-81.

[8] Московские ведомости. - 1884, № 7, с.3.

[9] Там же.

[10] Цит. по: Еропкин Б.И. Декабрист Д.И. Завалипшн // Сибирь. - 1971, № 2, с.90.

[11] Завалишин Д.[И.]. Австралия и Полинезия: (Из воспоминаний бывшего моряка) // Моск. ведомости. - 1884, № 19, 21, 23, 25.

[12] Отметим, что к вопросам разведения эвкалипта в России не раз обращались в дальнейшем и такие специалисты, как А.Н. Краснов, Н.А. Крюков, Н.Ф. Золотницкий.

[13] Пасецкий В.М. Ук. соч., с.79.

[14] М.П.Лазарев: Документы, T.1.... с.249.

[15] Свет Я.М. История открытия и исследования Австралии и Океании. - М., 1966, с.191.

[16] Восстание декабристов: материалы. Т.З, М.-Л., 1927, с.217-405.