В. КОЛЕСНИКОВА

ДВЕ ТАЙНЫ ИВАНА ПУЩИНА

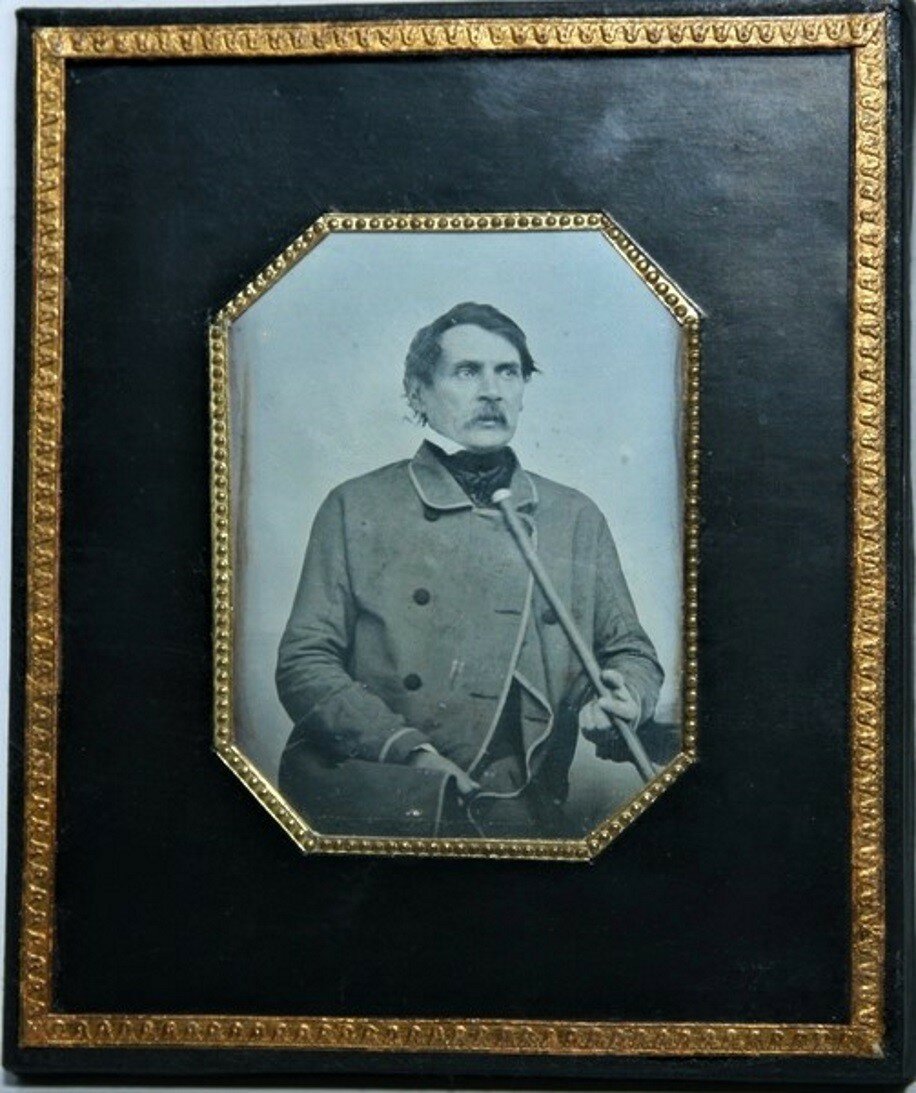

Вот что писал о И.И.Пущине декабрист Н.В.Басаргин, который несколько лет жил в Ялуторовске: «Пущин был общим нашим любимцем и не только нас, то есть своих друзей и приятелей, но и всех тех, кто знал его хотя сколько-нибудь. Мало найдётся людей, которые имели бы столько говорящего в их пользу. Его открытый, простодушный характер, его наружность, его готовность оказать услугу и быть полезным, его прямодушие, честность в высшей степени, бескорыстие высоко ставило его в нравственном отношении, а красивая наружность, особенный простой способ объясниться, умение кстати и безвредно пошутить и хорошее образование успокоительно действовали на всех». Но была у Пущина особенность, которую не мог объяснить никто: он был убеждённым холостяком.

Аннушка

Она появилась на свет 8 сентября 1842 года в Туринске, куда в 1839 году после каторги Иван Иванович был определён на поселение. Её рождение было тайной для всех. Хранителем тайны и крёстным отцом Аннушки стал лучший друг Пущина Евгений Петрович Оболенский.

Матерью девочки была не говорившая по-русски молоденькая бурятка, которая не испытывала к дочери никаких чувств и даже не хотела ухаживать за ребёнком.

Пущин поначалу спокойно, если не равнодушно, относился к малышке Аннушке – она доверена заботам доброй прислуги. Но постепенно девочка начинает занимать в его сердце и жизни самое главное место. В письмах к декабристам Пущин называет дочь не «моя Аннушка», а «наша Аннушка», «наша малютка» – она включена в декабристскую семью отца. А его, отца, ей велено называть «дядей».

В 1849 году Пущин уезжает на Туркинские минеральные воды для лечения. Но уже через неделю после отъезда из Ялуторовска он пишет Аннушке (ей скоро семь лет, она умеет читать и писать): «Сегодня вечером будет неделя, что я расстался с тобой, милая Аннушка, а всё ещё в двухстах пятидесяти верстах от тебя, друг мой. Как-то ты поживаешь? Будет ли сегодня с почтой от тебя весточка? Нетерпеливо жду от тебя письма. Хочется скорей узнать, что ты здорова и весела». В письмах к дочери – самые ласковые и нежные обращения: «милый друг», «малютка моя», «моя дырдашка»…

Девочка отвечала ему самой искренней, нежной любовью.

Он отсутствовал почти полгода. Вернувшись из путешествия, Иван Пущин впервые в жизни испытал настоящее чувство отцовства. «Она меня обрадовала радостью при свидании, не могу опомниться», – пишет он сразу по приезде.

В семь лет он определил Аннушку в ялуторовскую школу, которую основал для детей сибиряков декабрист Иван Дмитриевич Якушкин. Параллельно девочка стала заниматься музыкой, и настолько успешно, что Пущин понял: у дочери определённо музыкальный талант. Но в Ялуторовске было единственное старенькое фортепиано – у учителя музыки. В Сибири купить новый инструмент негде, да и денег у «государственного преступника» нет, и Пущин обращается в Петербург к старым друзьям-лицеистам.

Из письма к Ф.Ф.Матюшкину (9 сентября 1852 года): «…Если ты можешь купить фортепьяно и послать с зимними обозами в Тюмень… то мне сделаешь великое одолжение... Прошу только об одном: если нельзя, то сделай, как будто я и не говорил тебе о теперешнем моём желании. Чтоб моя просьба ни на волос тебя не затрудняла».

В ответном письме от 30 января 1853 года Матюшкин сообщал, что фортепиано – подарок Пущину от лицеистов первого выпуска – уже преодолевает семь тысяч вёрст от Петербурга до Ялуторовска.

«Ваше фортепиано – первое в нашем городке… – не во всяком уездном, особенно сибирском, встречается такое богатство музыкальное. Одним словом, ура Лицею старого чекана!» – отвечает ему Пущин.

Конечно же, Пущин не мог не поведать об этом Аннушке, а она не могла не понять, в какое прекрасное человеческое братство ввёл её любимый «дядичка»…

Аннушка подрастала. К Ивану Ивановичу всё чаще приходили тревожные мысли о будущем дочери. И тут судьба будто сжалилась над ним. В феврале 1855 года Пущин получает письмо от Марии Александровны Дороховой*. Она умоляла Ивана Ивановича помочь ей перенести страшный удар судьбы – внезапную смерть дочери – и прислать к ней для воспитания Аннушку, которую будет любить и лелеять как родную.

Пущин увидел в предложении Марии Александровны перст судьбы и благо для Аннушки – она не только обретёт любящую маменьку, которая сумеет её хорошо воспитать, но и получит прекрасное образование. Он соглашается.

В ноябре 1855 года 13-летняя Аннушка покинула Ялуторовск. Пущин тоскует по самому дорогому и любимому существу на свете. Почти во всех письмах друзьям рефреном звучат слова: «тоска», «не пишется», – он в глубокой депрессии.

Он часто пишет Аннушке, знает о ней всё – и как хорошо учится, и какие успехи делает в музыкальных занятиях, и как живёт, как любит свою maman Марию Александровну. Восторгается безмерно, узнав, что стала рисовать и здесь тоже обнаружился у дочери талант.

* * *

Наконец, в середине ноября 1856 года и сам он навсегда покидает Ялуторовск. В России новый царь – Александр II. Своё правление он начинает с освобождения из Сибири «друзей по 14 декабря» своего отца. Вернее, тех, кто остался к этому времени – через 30 лет – в живых. Путь Пущина на родину лежит через Нижний Новгород.

Радости свидания с Аннушкой не было границ. В одном из писем сообщает: «Малютка моя, как вытянулась, как хороша в институтском длинном платьице, уже болтает по-французски. А Дорохову называет maman». И, видимо, томят его предчувствие и тревога: «Как моя будущая жена отнесётся к её появлению в Марьино? Что скажут в семье? Как примут «незаконную» Пущины?»

К несчастью, тревога Ивана Ивановича оправдалась в обоих случаях. Ни та, ни те «незаконную» не приняли. И можно лишь догадываться, как разрывалось сердце Пущина, когда и на родине – самые близкие – не захотели признать его любимых детей.

* * *

Весь следующий, 1857 год он рвётся в Нижний. Но болезнь то и дело приковывает его к постели.

Отрадным было только венчание с Натальей Дмитриевной Фонвизиной. Впервые в жизни он называет женщину женой, впервые он не ведущий, а ведомый. Однако в его сердце – непреодолимая тоска, что любимой Аннушки нет рядом.

Лишь в начале июня 1858 года едет Пущин к дочери. Письма из Нижнего – не явно, но по многим признакам и «междустрочию» – дают представление, в какой безвыходности оказался Иван Иванович.

Н.Д.Фонвизиной (8 июня 1858 года): «…Мне здесь хорошо с Аннушкой… Она лучше, нежели я думал по некоторым заочным данным. Директриса терпеливо слушает мои замечания. Аннушка, кажется, понимает их лучше, нежели мамаша. Не я один вижу, что моё двухнедельное пребывание здесь, кроме отрады, будет не без пользы для птички, которую я здесь оставляю. Может быть, будущим летом они приедут к нам погостить в Марьино. Это ещё далеко и мудрено загадывать. Но мне хотелось бы поближе познакомиться с большим нашим ребёнком».

Бросается в глаза, как боязливо осторожен Иван Иванович, выражая свой восторг дочерью и любовь к ней. И как робко вставляет вроде бы естественные, но определённо чуждые жене – «наша Аннушка», «наш ребёнок».

Не прошло и года после свидания Пущина с дочерью в Нижнем Новгороде, как здоровье его резко ухудшилось. Пришлось вызвать Аннушку. И сделала это не любимая жена и «будущая маменька» Наталья Фонвизина, а друзья: Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин и Мария Дмитриевна Францева. Фонвизина же, оставив едва живого мужа на их попечение, пустилась в свои «имущественные» путешествия. Зато Аннушка могла свободно и легко ухаживать за «без меры любимым дядичкой».

Приезд дочери был так радостен и отраден для Пущина, что все решили, что больному стало лучше. Иван Иванович стал бодрее, принимался шутить и сам поверил, что кризис миновал. Он настоял, чтобы Аннушка с Марьей Александровной вернулись в Нижний – ведь в институте шли занятия.

Однако стоило им покинуть Марьино, как Пущину стало хуже. Павел Сергеевич понял, что развязка совсем близко. Он послал экипаж за Аннушкой. Но в живых Ивана Ивановича она уже не застала…

Судьба отпустила дочери Пущина совсем малый срок. 26 апреля 1860 года она вышла замуж – по любви – за Анатолия Александровича Палибина, но не прошло и трёх лет, как Аннушка скончалась, заплатив жизнью за рождение своей дочери. Ей был неполный 21 год.

Ванечка

И вторая тайна Пущина была связана с рождением внебрачного ребёнка. Раскрылась эта тайна только через полтора столетия – в наши дни, благодаря архивным разысканиям…

В августе 1846 года в Тобольске, куда приехал для лечения, внезапно умер его лицейский друг, 49-летний Вильгельм Карлович Кюхельбекер. К этому времени он был женат на дочери баргузинского почтмейстера Дросиде Ивановне Артеновой и имел двух малолетних детей.

Несмотря на то, что Дросида Ивановна была женщиной неуравновешенной, капризной и вздорной, Иван Иванович, известный своей добротой и всегдашней готовностью помочь, принял самое горячее участие в осиротевшей семье друга. Он помог Дросиде Ивановне перебраться в Ялуторовск, и она с детьми жила в его доме три года (1846–1849), пока родственники Вильгельма Карловича хлопотали в Петербурге о разрешении взять детей на их попечение.

Многие месяцы Дросида домогалась Пущина. И по доброте своей, и от неумения отказать даме он решился осчастливить вдову лицейского друга... Плодом этой уступки стал сын. Он родился 4 октября 1849 года, и Дросида в честь отца назвала его Ваней. Иван Иванович сам придумал легенду, которая бытовала потом полтора столетия: мать мальчика – молодая купеческая вдова, страстно влюблённая в Пущина. Так как он не захотел на ней жениться, она отказалась от ребёнка. Якобы по её просьбе Дросида и привезла мальчика Пущину, а сама затем отбыла в Иркутск.

С сыном Пущин был более сдержан и строг, чем с Аннушкой, но не менее внимателен и заботлив. А Ванечка был добрым, общительным – в отца, любил поговорить. Его даже прозвали «говорок».

Декабристы окрестили Ванечку Ванюковским – то ли прозвище, то ли фамилия, которой у мальчика не было. В Ялуторовске Пущину удалось записать сына в мещане под фамилией Васильев, отчество – по крёстному отцу Н.В.Басаргину – получил Николаевич.

Когда в ноябре 1856 года после амнистии Пущин с семилетним сынишкой отправился в родную сторону, Ванечку с доброго согласия Марии Александровны Дороховой оставил у неё в Нижнем Новгороде – пока не устроится сам. Там Ваня прожил чуть более полугода.

Пущин – Е.П.Оболенскому (18 августа 1857 года): «С 30 июля со мной Ванюковский. Я очень рад, что добыл его. Вырос, несколько развернулся, и добрый, живой мальчик. Теперь хлопочу о помещении его к Циммерману. Вероятно, в октябре, когда ему минет восемь лет, он будет помещён в это заведение; все хвалят этот пансион и самого Циммермана».

Е.П.Оболенскому (13 ноября): «…Его удивляет, что он Васильев, но я его успокоил тем, что Вася Давыдов был в корпусе Васильев, а Миша Муравьёв – Никитин, что мне нельзя записаться в гильдию, где он записан (речь идёт о записи Вани Пущина в купеческое сословие. – В.К.)».

Н.Д.Пущиной (7 марта 1858 года): «Циммерману послал Ванин пачпорт и просил переменить фамилию мальчугана. Ты можешь себе представить, что всё делалось с волнением радостным… Просил Циммермана объявить Ване, что он купец Пущин».

Ваню сразу после смерти Ивана Ивановича усыновил его брат Николай Иванович. И всю жизнь у сына Ивана Пущина был дом, любимые приёмные родители. Он окончил университет, стал врачом. И именовался Иваном Николаевичем Пущиным. Ему суждено было не только перешагнуть границы ХIХ века, но ещё и прожить 23 года в веке двадцатом.

И как знать, хорошо ли он помнил – уже будучи взрослым – доброго «дядичку», пожилого, нездорового человека, чьи глаза с нежностью и любовью смотрели на него с первых дней его жизни, кто неустанно заботился о нём?

Сразу по возвращении из Сибири Пущин делает попытки узаконить своё отцовство. Это не просто, главное – болезнь то и дело приковывает его к постели. Жена не хочет и не пытается ему помочь. Она, богатейшая в то время помещица, впустив в золотую клетку – своё имение в Марьино –Пущина, не захотела видеть рядом его детей. Она ни с кем не хотела делить возлюбленного Ивана – даже с его детьми. Как сумела убедить его, так горячо любящего своих дочь и сына, что пока он болен, официальное усыновление невозможно? Почему так безжалостна? Только ли ревность тому причина и эгоизм пожилой женщины или уже надвигалась болезнь (она стала слабоумной в последние годы жизни) – неведомо.

Но Пущин (он умер 3 апреля 1859 года), за два с половиной года на родине успевший повидаться и с родными в Петербурге, и с друзьями – лицейскими и декабристами, не успел самого главного: дать детям своё имя, открыться, что он не «дядичка», а их отец. Как не сумел обеспечить их будущее.

Пущин так и не услышал желанного обращения к себе «отец» и по сути не стал отцом своих детей.

*Мария Александровна Дорохова (1811–1887) – двоюродная сестра декабристов Ф.Ф.Вадковского и З.Г.Чернышова. В конце 40-х–начале 50-х годов – директриса Иркутского женского института, с конца 50-х – Нижегородского женского института.