Славный товарищ и храбрый солдат...

Виктор КРАВЧЕНКО

С нынешней датой рождения А.С. Пушкина начинается третье столетие его бессмертия. Гений поэта - вечен, а мир поэзии - безмерен. Дважды он был на Кавказе. Вторая поездка в 1829 г. была связана с творческими планами: показать главного героя "Евгения Онегина" среди декабристов. Для этого ему было необходимо увидеться с разжалованными, многих из которых он знал до восстания 14 декабря. О своих замыслах Пушкин оставил такие строки:

"Желал я душу освежить,

Бывалой жизнию пожить,

В забвеньи сладком близ друзей

Минувшей юности моей…".

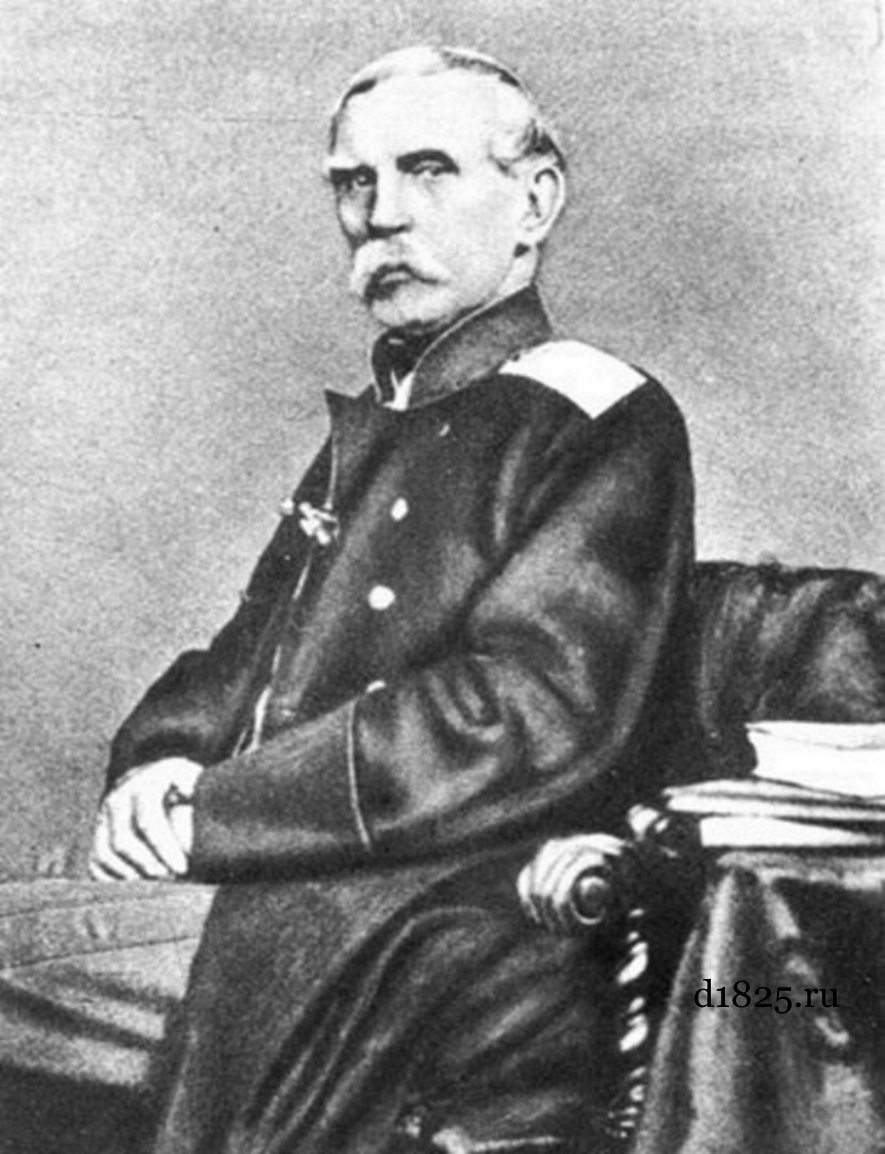

К этой плеяде, несомненно, относился и Михаил Иванович Пущин, родной брат его лицейского друга Ивана Пущина. Кстати, Александр Сергеевич характеризовал его как "славного товарища и храброго солдата". Сегодня о нем пойдет речь.

Он появился на свет в ноябре 1800 г. в Петербурге на набережной Мойки в доме деда Петра Ивановича Пущина адмирала, имевшего орден Андрея Первозванного - высший орден империи. Отец, Иван Петрович, был генерал-адъютант флота, сенатор. Мать, А.М. Рябинина, принадлежала к богатой московской семье. У Михаила Пущина было пять братьев и шесть сестер.

Двенадцати лет мальчика отдали в кадетский корпус, откуда он был выпущен прапорщиком в 1-й саперный батальон в декабре 1816 г. Через год Пущин - подпоручик. Еще два года спустя - поручик конно-пионерного эскадрона. Произведен в штабс-капитаны 26.12.1822 г. Будучи кадетом М. Пущин вместе с лицейскими друзьями А. Пушкина А. Дельвигом, В. Вольховским, В. Кюхельбекером и старшим братом Иваном состоял в "Священной артели" - ранней преддекабристской организации, насчитывающей всего пятнадцать членов. Позднее познакомился со многими будущими декабристами. В 1824 г. в чине капитана командовал эскадроном, в котором служил член "Северного общества" М. Назимов (впоследствии они взяли в жены родных сестер Подкользиных). Сам Михаил Иванович в тайном обществе не состоял, но знал о существовании и за два дня до 14 декабря, сблизившись с К. Рылеевым, начал посещать его собрания. На следующий день после восстания был арестован и содержался на гауптвахте в Петропавловской крепости. За время допросов М. Пущин не выдал никого из участников сходки у Рылеева. Документы следствия, хранящиеся в Госархиве Российской Федерации, подтверждают это.

Летом 1826 г. вынесен приговор: "Гвардии капитан Пущин за то, что знал о имеющем быть мятеже и не донес, лишается чинов, дворянского достоинства и записывается в рядовые до выслуги". Дальнейшее Михаил Иванович описывал так: "У крыльца ожидали нас две перекладные тройки, на одну сел Окулов (Николай Павлович - лейтенант гвардейского экипажа, декабрист. - Прим. автора.) с жандармом, на другую - я с фельдъегерем, и мы по выезде из Шлиссельбургской заставы уже на рассвете помчались в неизвестную нам сторону".

Ею оказалась Енисейская губерния. В Красноярском гарнизонном батальоне Пущин прослужил четыре месяца, откуда его перевели в Отдельный Кавказский корпус. В Тифлис он прибыл с П. Коновницыным. Декабристов представили командующему корпусом графу И. Паскевичу, который приказал отвести обоих к Ермолову и сказать, что "желает их назначения в 8-й пионерный батальон".

"Он не заставил нас дожидаться, - пишет Пущин. - Тотчас позвал нас в кабинет, где он с Раевским и Суворовым (внук А.В. Суворова, декабрист. - Прим. автора.) сидели без жилета и галстука в одной рубашке. Раевский, с которым я познакомился в 1821 г. в Могилеве, бросился меня обнять; Суворов просил его познакомить с нами, и знакомство наше, тут начавшееся, обратилось в душевную дружбу во все время пребывания Александра Аркадьевича Суворова на Кавказе. Тогда и Ермолов, вставая, сказал: "Позвольте же и мне вас обнять, поздравить с благополучным возвращением из Сибири…". Час этот, проведенный у Ермолова, поднял меня в собственных глазах моих, и, выходя от него, я уже с некоторою гордостью смотрел на свою солдатскую шинель".

Михаил Пущин активно участвовал в русско-персидской и русско-турецкой войнах. Зачисленный рядовым в 8-й пионерный (саперный) батальон, он, по существу, исполнял обязанности корпусного инженера, руководил осадными работами и лично осуществлял инженерную разведку подступов к турецким укреплениям, участвовал вместе с сосланными декабристами в самых рискованных операциях. После одного из сражений И. Паскевич, указывая на Пущина, сказал: "…Я хотел бы произвести в полковники, но не могу". По указанию Николая I даже корпусный командир не имел права на производство разжалованных декабристов хотя бы в унтер-офицеры…

И все-таки в ноябре 1827 г. Пущин "был произведен в унтер-офицеры с приказанием не употреблять его выше его звания". Однако Паскевич нередко использовал военные знания не только Пущина, но и других декабристов. В марте 1828 г. Михаила Ивановича произвели "за отличие в прапорщики". Осенью в сражении за Ахалцых Пущина тяжело ранило в грудь навылет. Сам он так описывал свое ранение: "… Почувствовал сильный удар в спину, взглянул на грудь и, увидев из нее вытекающую кровь, зажал рукой рану и пошел на… перевязочный пункт и упал, но не лишился ни чувства, ни памяти".

Он остался жив. Четыре месяца продолжалось лечение. Храброго офицера дважды представляли к высшей награде. Командир гренадерской бригады генерал-майор Н.Н. Муравьев (один из основателей "Священной артели") отмечал в своих "Записках": "За отличие, оказанное Пущиным под Карсом, я представил его к Георгиевскому кресту… Но старании сии имели мало успеха…".

Командующий Паскевич ходатайствовал о награждении Пущина за штурм Ахалцыха орденом Св. Георгия 4-й степени, рекомендуя его в самых лестных выражениях. Высочайшего соизволения на эту награду также не последовало. Вместо ордена храбрых ему был дан чин поручика и орден Св. Анны 4-й степени с надписью "За храбрость".

Несмотря на ранение, Пущин "делал кампанию 1829 г. и только по занятии Арзерума получил согласие главнокомандующего на отъезд из армии для пользования Кавказскими минеральными водами". В июне произошла его встреча с Пушкиным, приехавшим в действующую армию из Петербурга. В "Путешествии в Арзрум" мы читаем упоминание об этой встрече: "Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат".

Жарким августом М. Пущин и Р. Дорохов отправились из Тифлиса на Кавказские минеральные воды для лечения ран. Во Владикавказе их догнал А. Пушкин, и до Пятигорска они ехали вместе. "Время здесь провожу очень приятно, - писал М. Пущин брату Ивану Ивановичу в Читинский острог из Кисловодска. -Лицейский твой товарищ… приехал ко мне на воды, - мы вместе пьем по нескольку стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день, - разумеется, часто о тебе вспоминаем, - он любит тебя по-старому и надеется, что и ты сохраняешь к нему то же чувство".

Проводив Пушкина в Россию, М. Пущин до ноября оставался в Кисловодске, а на зиму переехал жить в Георгиевск. Весной 1830 г., получив из Петербурга разрешение на бессрочный отпуск до излечения раны, Пущин покинул Георгиевск и через Ставрополь, Новочеркасск отправился в Москву к родственникам, а затем в Псков к сестре.

О пребывании Пущина в Москве исправно докладывали А.Х. Бенкендорфу: "…Приехал из Тифлиса в Москву в том же июне (30) месяце, пользовался здешними искусственными водами, жил у дяди своего Рябинина на даче г. Кушникова очень скромно, съезжая к родственнику своему Набокову, который женат на его сестре".

В феврале 1831 г. Пущин - герой Кавказа! - уволен со службы под строжайший надзор полиции с запрещением въезда в Петербург. Через псковского гражданского губернатора А. Пещурова, состоявшего в дружеских отношениях с генерал-лейтенантом И. А. Набоковым, Пущин поступил в советники губернского правления. Летом 1832 г. определен чиновником особых поручений, с переименованием позже в коллежского секретаря. В дальнейшем служил попечителем псковских богоугодных заведений. Оставив гражданскую службу, в феврале 1835 г. поселился в имении отца в селе Паричи Бобруйского уезда Минской губернии.

Только в 40-е годы по ходатайству генерал-адъютанта, князя А.А. Суворова Пущину был разрешен въезд в Петербург с унизительным условием являться в III отделение для определения срока пребывания. И лишь в день коронования императора 26 августа 1856 г. коллежский секретарь Михаил Пущин освобожден от всех ограничений. С женой Марией Яковлевной он выезжает за границу на лечение. В апреле 1857 г. супруги вместе с двоюродным братом Михаила Ивановича - Михаилом Рябининым поселяются в местечке Кларан на берегу Женевского озера, где в пансионе Катерера произошло их знакомство с Л. Толстым. В мае Лев Николаевич пишет в Тулу Т. Ергольской: "…Я уже сообщал вам, дорогая тетенька, о том замечательном русском обществе, с которым я провел эти два месяца на берегу Женевского озера… Просто на подбор превосходные люди все. 1). Пущин - старик 56 лет, бывший, разжалован за 14 число, служивший солдатом на Кавказе; самый откровенный, добрый и всегда одинаково веселый и молодой сердцем человек в мире… 2) его жена - вся доброта и самопожертвование… потом Рябинин,.. который живет только для своих друзей и самый веселый товарищ. Эти три лица так любят друг друга, что не разберешь, кто чей муж и чей брат. С ними я жил в одном доме и проводил целые дни". Михаил Пущин и Лев Толстой часто совершали вдвоем пешие прогулки по окрестностям и водные - по озеру.

В другом письме писатель отмечает: "Проводил милейших Пущиных. Я их душевно люблю. Марья Яковлевна готовность добра бесконечная".

Из Кларана Пущины переехали на баварский курорт Киссинген, где лицейский товарищ его брата Ивана Пущина князь А.М. Горчаков представил Михаила Ивановича императору Александру II, приехавшему на отдых. После личного объяснения указом Сенату 27.7.1857 г. "во внимание к отличной выслуге и безукоризненному поведению" Пущину возвращен прежний чин гвардии капитана. Спустя 30 лет он получил и долгожданный Георгиевский крест.

Из Дрездена супруги Пущины вместе с А.Н. Толстым в конце июля вернулись в Петербург, где произошла долгожданная встреча с братом, вернувшимся наконец из Сибири. В августе Иван Пущин писал декабристу М.И. Муравьеву-Апостолу: "…Прикатил наконец ко мне из-за границы брат Михайло с женой. С ним не видался с Никольской куртины (с 1826 г. - Прим. автора.), после приговора, а она для меня новое знакомство. Не нужно говорить, как это свидание было отрадно, - брат совершенно тот же, только седой, а с ней как будто были вместе. Нам, двум женатым братьям, теперь очень ловко вместе".

Следует добавить, что М. Пущин принимал участие в подготовке крестьянской реформы 1861 г. в качестве члена Московского губернского комитета. Впоследствии дослужился до действительного статского советника, в мае 1865 г. "переименован" в генерал-майоры и назначен комендантом Бобруйской крепости. А четыре года спустя М.И. Пущин скончался, на десять лет пережив своего брата Ивана Ивановича.

Источник: "Ставропольская правда", 6 июня 2000 г.