Розен Григорий Владимирович

Материал из Википедии

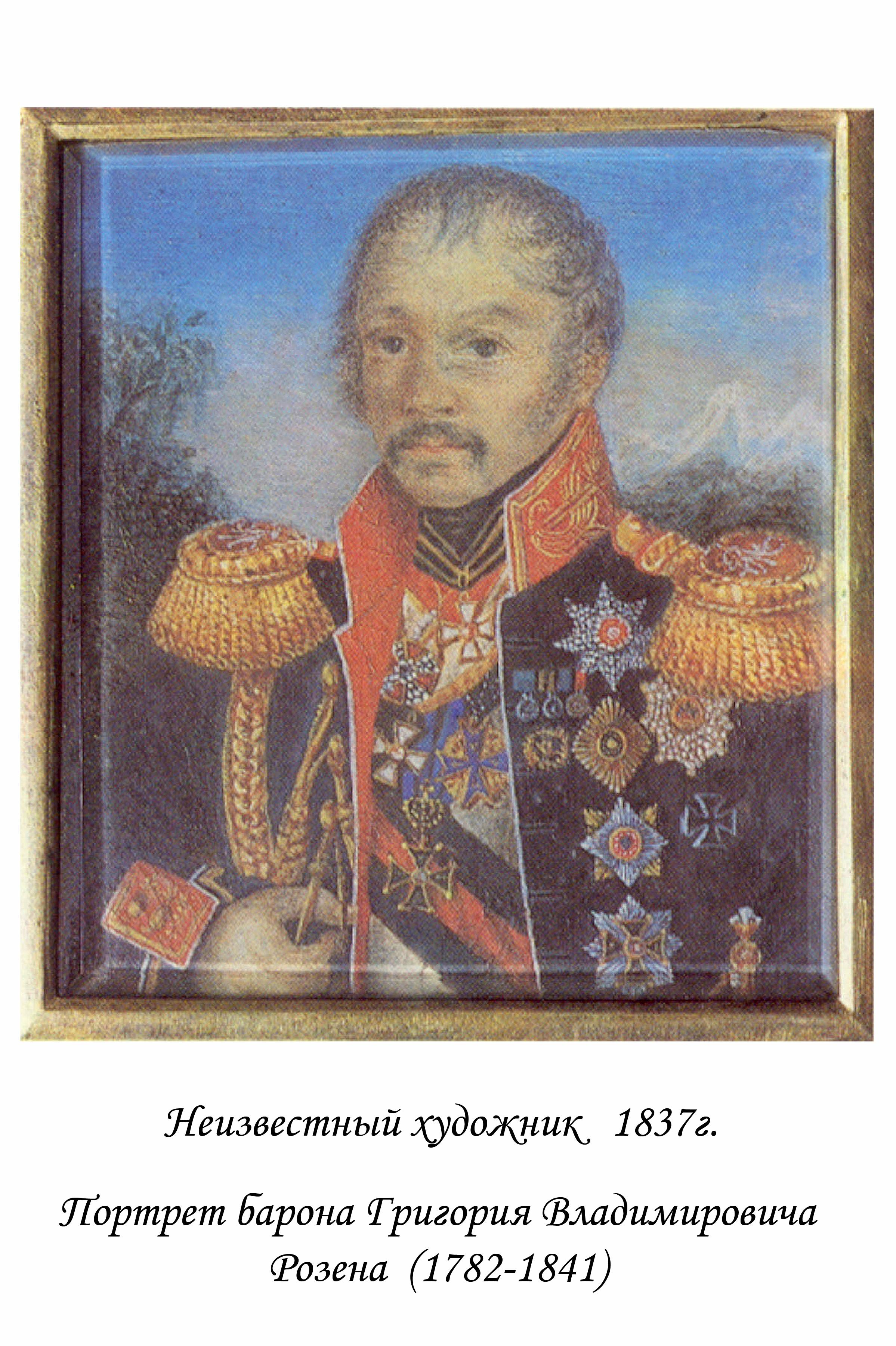

Барон Григо́рий Влади́мирович Ро́зен (2-й; 1782—1841) — русский военный деятель и администратор из эстляндского рода Розенов, генерал от инфантерии (1826), генерал-адъютант (1818).

Отличился в Польской кампании 1831 года, после чего был назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса.

В 1831—1837 годах главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области. Брат генерал-майора А. В. Розена.

Биография

Сын генерал-поручика Владимира Ивановича Розена (1742—1790) от брака с Олимпиадой Фёдоровной Раевской[2].

6 марта 1789 года был зачислен на службу сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк.

21 декабря 1796 года произведён в портупей-прапорщики, 21 января 1797 года в прапорщики, 9 сентября 1798 года — в поручики, 4 сентября 1799 года был произведен в штабс-капитаны, а 21 мая 1803 года в капитаны.

Участие в Наполеоновских войнах

В 1805 году участвовал в походе против Наполеона: с 17 октября, перейдя границу, побывал в Восточной Галиции, Силезии и Моравии, 20 ноября участвовал в битве под Аустерлицем, за которую был награждён золотой шпагой «За храбрость» .

В 1806 году возвратился в Россию через Венгрию и Западную Галицию, 29 марта того же года был произведен в полковники, а 15 января 1807 года — назначен шефом 1-го Егерского полка.

С 28 января 1807 года, когда начался второй поход против Наполеона, вновь находился при действующей армии, вступив в Пруссию.

Занимал должность дежурного штаб-офицера при графе Платове, участвовал во множестве стычек во время преследования французской армии от Кенигсберга через Гутштадт (с 8 по 17 февраля), 21 февраля участвовал в сражении при Лаунау, 28 февраля — в столкновении при деревне Альт-Кирхен, 13 марта вместе с казачьими полками участвовал в атаке на укреплённые селения Мальгу и Дембовицу, занятые частью корпуса Польских войск под командованием генерала Зайончека, который сначала потерпел поражение, но затем, получив подкрепление, дал русским войскам 30 апреля второй бой под Мальгой.

С 1 мая участвовал в атаках Аленштейна, получил контузию осколком картечи в голову, оставшись, однако, в строю до конца сражения. 28 мая при Гутштадте и два следующих дня при Гейльсберге находился в авангардных отрядах, принимавших непосредственное участие в сражении, а 4 июня участвовал в стычке при Велау, удержав противника на Немане, получив за это орден св. Владимира 3-й степени.

2 июня, перейдя Неман, возвратился в Россию. 27 декабря 1807 года получил за Аленштейн и Гуттштадт орден Святого Георгия 4-го класса № 820

« В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении 24 мая против французских войск при Гутштате, где с командуемым полком храбро отражал во всех местах неприятеля, поступая с неустрашимостию и ободряя к храбрости офицеров и нижних чинов. »

От прусского короля ему был также вручён орден «За достоинство».

Принимал участие в Русско-шведской войне 1808—1809 годов, в Финляндии находился с 29 августа 1808 года.

16 сентября возглавлял авангард в отражении шведского десанта при Гельзингере, за что 28 марта 1809 года произведен был в генерал-майоры.

В том же году, с 1 по 13 марта, он участвовал в зимней экспедиции по захвату Аландских островов, во время которой командовал авангардом центральной колонны.

После заключения мира вернулся в Россию через реку Кюмень и получил назначение бригадным командиром лейб-гвардии Преображенского и Семёновского полков с утверждением в этой должности 14 сентября 1810 года.

В 1812 году принимал участие в Комиссии по окончанию старых нерешённых дел Военного ведомства.

В период Отечественной войны находился с 12 июня во главе 1-й бригады, бывшей в арьергарде 5-го резервного (гвардейского) корпуса 1-й Западной армии.

9 августа сражался против французов на Днепре, в районе Пневой слободы, 10 августа участвовал в сражении при селении Михайловке, 13 августа — на реке Осме, 15 августа — на той же реке, около Семлёва, при селении Беломирском, 17 августа — в сражении при Вязьме, 23 августа — при Колоцком монастыре.

26 августа, командуя частью гвардии, участвовал в сражении при Бородине, за которое получил орден св. Анны 1-й степени.

После этой битвы принял командование над всей пехотой арьергарда и участвовал в сражениях 27 и 28 августа при Можайске и при отступлении оттуда, 29 августа — при селе Крымском, а 5 ноября, командуя особым авангардом генерала Тормасова, отличился в сражениях под Красным и селением Добрым, успешно обойдя противника и нанеся ему поражение.

16 декабря 1812 года он был назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка, а 3 июня 1813 года за успех под Красным получил орден Св. Георгия 3-го класса № 298

« В награду за отличную храбрость и мужество, оказанные в сражении против французских войск 4-6 ноября 1812 года под Красным. »

После преследовал неприятеля до реки Березины.

Затем его авангард соединился с армией адмирала Чичагова и выступил по направлению к Вильне.

В 1813 году, перейдя через Неман при Мирече, прошёл через герцогство Варшавское в Пруссию и Саксонию, 20 апреля участвовал в сражении при Люцене, получив 29 апреля назначение начальником 1-й гвардейской дивизии.

8 и 9 мая участвовал в сражении при Бауцене, проявив хорошие стратегические способности, за которое получил от прусского короля орден Красного Орла.

15 августа участвовал в битве при Пирне, 16 августа при отступлении по Теплицкой дороге атаковал французов у Гисгюбеля и Гелендорфа, а 17—18 августа отличился в сражении под Кульмом.

17 августа 1813 года произведен в генерал-лейтенанты и в тот же день награждён Прусским орденом Железного Креста.

4 и 6 октября барон Розен участвовал в так называемой Битве народов под Лейпцигом, а затем через Пилау, Наумбург, Веймар и Тюрингию прибыл во Франкфурт-на-Майне, а оттуда через Дармштадт и Великое герцогство Баденское — в Базель.

1 января 1814 года после перехода через Рейн вступил со своими войсками в Париж, после окончания войны через Нормандию до Шербура, а оттуда на корабле «Смелый» возвратился в Россию, в Кронштадт.

3 мая 1814 года был награждён орденом св. Владимира 2-й степени, а также серебряными медалями за кампанию 1812 года и за взятие Парижа.

Служба в мирное время

После войны возглавлял 20-ю пехотную дивизию, позже 1-ю гвардейскую пехотную дивизию.

В период пребывания императора за границей Розен занимал в Петербурге должность председателя особой комиссии по разбору дел и недоразумений, возникших между офицерами гвардейской артиллерии.

20 февраля 1818 года был пожалован в генерал-адъютанты с оставлением в прежней должности, а в мае того же года находился в Москве, командуя гвардейским отрядом, получив 26 мая 1818 года благоволение от монарха за хорошую службу.

14 марта 1819 года был назначен членом учреждённого 18 августа 1814 года императором комитета и за «неустанные труды в нем и полезную деятельность» получил 12 марта 1820 года 6000 десятин земли, вместо которых в 1830 году ему было выдано из казны 42000 рублей ассигнациями.

11 мая 1821 года возглавил 18-ю пехотную дивизию, за манёвры 29 августа 1823 года был награждён алмазными знаками к ордену св. Анны 1-й степени.

1 мая 1826 года возглавил сводную дивизию 5 пехотного корпуса, 22 августа того же года получил чин генерала от инфантерии с назначением командиром 1-го Пехотного корпуса.

2 октября 1827 года ему был вручён орден св. Александра Невского, 27 октября того же года он был назначен командиром отдельного Литовского корпуса, получив в 1827—1829 годах шесть раз благоволение от монарха за службу.

1 июля 1830 года был награждён алмазными знаками ордена св. Александра Невского.

Подавление Ноябрьского восстания

Во время Ноябрьского восстания в Польше 1830—1831 годов барон Розен был одним из главных военачальников.

Во главе 6-го пехотного корпуса, состоявшего из 26 батальонов пехоты, 24 эскадронов кавалерии и 120 орудий и 2-х казачьих полков, он 25 января 1831 года, перейдя границу в района Суража и Пионткова, выступил через Соколы на Высокомазовецк.

В ночь со 2 на 3 февраля сражался около Пневника с отрядами Скржинецкого, оттеснив противника с занятых позиций.

5 февраля сражался при Добре, на следующий день руководил боем в авангарде своего корпуса между Станиславовом и Окуневом.

7 февраля в генеральном сражении при корчме Вавер лично командовал корпусом и вынудил противника отступить к Праге (предместье Варшавы), спустя сутки продолжил успешное наступление.

Отличился во время Гроховского боя (13 февраля), пытаясь овладеть Ольховой рощей, обороняемой превосходящими силами дивизии Жимирского, что ему в итоге удалось сделать после 5-часового боя, с потерей нескольких орудий и благодаря подходу резервов генералов Толля и Нейдгарта.

Был награждён за этот бой орденом св. князя Владимира 1-й степени.

С 11 марта прикрывал сообщение действующей армии от неприятеля.

Спустя сутки был вынужден из-за удара превосходящих сил Скрижнецкого отступить к Бресту, где соединился со 2-м корпусом, затем принял на себя командование отрядом Гейсмара, отступившим к Дембе-Велке.

19 марта, имея 8000 пехотинцев и 2000 кавалеристов, вступил в бой с 40000 поляков и после 4-часового упорного сопротивления был вынужден отступить к Калушину, а затем к Ягодной у речки Костржины.

Вечером противнику удалось прорвать центр его линии, и в 2 часа ночи он отступил от Минска, при этом его арьергард сумел задержать поляков до 8-ми часов 20 марта.

Затем Розен на некоторое время отбыл в генеральный штаб, успев вернуться к разгару крупного сражений при Игане 26 марта, когда 6-й корпус был атакован всей польской армией, не приняв, однако, командования, ибо видел хорошее руководство боем со стороны Гейсмара, которому он передал командование до отъезда.

В тот день поляки были отброшены, спустя сутки Розен лично произвёл рекогносцировку со всей кавалерией, а получив 29 марта вступил в бой с противником на реке Муховце при деревне Игане, где ему удалось разбить врага и нанести ему большие потери.

В первых числах апреля прибыл с 6-м корпусом в Брест-Литовск, возглавив войска на правом берегу Буга и начав его укрепление, отправив в скором времени экспедиции в Ковельский уезд и в Беловежскую пущу, чтобы не допустить раздробления его сил мятежниками.

После переправы через Неман его войска стояли на Варшавское шоссе от Бреста до Седлеца.

В июле он выступил к Беловежской пуще против мятежников из Литвы под командованием Дембинского, через Семятыче выйдя к Цехановцу.

1 августа Розен направился от Брест-Литовска к Праге, а 8 августа, дойдя до Вавер, отошёл к Милосне, чем отвлёк внимание неприятеля от Варшавы.

Когда корпус Раморино выступил из Варшавы, Розен, несмотря на численное превосходство противника, сдержал его натиск, сохранив сообщение с Брест-Литовском.

Ему удалось отразить — 16 августа между Крынками и Мендзиржецом и спустя сутки при Мендзиржеце — попытки Ромарино пробиться сквозь его позиции, после чего фланговым маршем через Ломжу он прикрыл важный для русских Брест-Литовск, отразив от него 21 августа атаку Раморино.

Одержав победу, Розен преследовал его до австрийской границы, участвовал в сражениях 3 сентября при Вржеловеце, Ополе и Юзефове, 4 сентября — между Свенцыховым и Роховым, а также при деревне Касине, 5 сентября — при деревне Борове, после чего корпус Раморино был вынужден отступить в Галицию.

13 сентября 1831 года получил орден Св. Георгия 2-го класса № 89

«за поражение генерала Раморино в сражении при Рахове 4 сентября 1831 г.»

, а также польский знак отличия «За военные достоинства» 1-й степени.

Главноуправляющий Грузии

Барон Розен 13 сентября 1831 года был назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющим гражданской частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области.

Сдав командование 6-м корпусом своему преемнику, Розен 20 сентября отправился из действующей армии к месту своего нового назначения — в Тифлис.

Уже в 1832 году Розену удалось обнаружить в среде грузинского дворянства антиправительственный заговор, и по приказу было арестовано множество влиятельных лиц, хотя из всех привлечённых к следствию 120 человек в Сибирь было сослано только 4 главных виновника, остальные же остались на свободе. Административной работой он занимался очень активно, с бумагами нередко работал даже по ночам, лично знал всех подчинённых ему чиновников, привёл в точность все поземельные доходы, шедшие в казну натурой с мусульманских титульных имений Эриванской области.

В 1836 году вёл переговоры с персидским правительством о русском посольстве, находившемся в Тегеране, а также о выдаче Персией русских дезертиров.

В ходе этих же переговоров он ходатайствовал о выдаче пособия матери и жене убитого в Тегеране Грибоедова и сумел добиться этого пособия.

В 1837 году, когда император Николай I совершал своё путешествие по Кавказу, барон Розен лично встретил его в начале октября на берегу Чёрного моря, в укреплении Редут-Кале.

Оттуда через Ахалцихе и Эривань император отправился в Тифлис, осматривая учреждения как гражданского, так и военного управления. Он неоднократно выражал барону своё удовлетворение и в особенности обратил своё внимание на хорошее состояние военных госпиталей. Однако вскоре случилась большая неприятность: командир Эриванского полка флигель-адъютант полковник князь А. Л. Дадиан, женатый на дочери барона Розена, был уличён в злоупотреблениях, о чём было донесено Николаю I. Император во время парада 11 октября, вызвав перед строем князя Дадиана, в присутствии барона Розена снял с него аксельбанты и тут же надел их на смутившегося сына барона Розена — барона Александра Григорьевича (12 декабря 1812 — 24 января 1874), пожаловав его, таким образом, во флигель-адъютанты.

Возможно, истинной причиной немилости государя было то, что барон Григорий Владимирович противился установлению единого управления на вверенной ему территории. По его мнению, непосредственное правление и действие законов Российской империи должны были распространяться только на пять восточных её уездов; западные Имеретия и Гурия и Ахалцыхский район должны были на переходный период оставаться под контролем военно-гражданской администрации. Во время кавказского путешествия сенатор Павел Ган преподнёс эти воззрения императору в самом невыгодном свете.

Барон Розен был по собственному прошению уволен с должности командира Отдельного Кавказского корпуса 30 ноября 1837 года, но фактически продолжил управлять краем до прибытия нового командира корпуса, генерал-лейтенант Е. А. Головина.

30 ноября Розен, несмотря на то, что являлся полным генералом и генерал-адъютантом, был назначен не в Государственный совет, а в московские департаменты Сената.

Заслуженный генерал был очень сильно огорчён этим, и вскоре его разбил паралич.

Розен скончался 6 августа 1841 года, был погребён в Москве, в Даниловом монастыре.

Семья

18 февраля 1812 года женился на графине Елизавете Дмитриевне Зубовой (1790—1862), дочери графа Дмитрия Александровича (1764—1836) и Прасковьи Александровны, урождённой княжны Вяземской (1772—1835), родной племяннице Платона Зубова.

Елизавета была фрейлиной императрицы Марии Фёдоровны, посажёными родителями на свадьбе были Александр I и Елизавета Алексеевна.

В 1825 году за заслуги мужа была пожалована орденом Святой Екатерины (малого креста).

По словам современника, в молодости Елизавета Дмитриевна была очень хороша и имела в свете много успеха.

Но с годами следы её прежней красоты едва проглядывали сквозь полноту, которая, увеличиваясь с годами, под старость стала для нее тяжелым бременем, но в то время придавала ей только вид осанистой дамы, более почтенной, чем моложавой наружности. Каждый вечер гостиная баронессы была открыта для небольшого числа избранных посетителей, два раза в неделю, в четверг и в воскресенье, она принимала по вечерам все тифлисское общество.

В браке родились :

Александр (1812—1874), полковник; попал в немилость по службе из-за женитьбы на дочери В. Д. Иловайского против воли её отца.

Дмитрий (1815—после 1885), штаб-ротмистр, однополчанин Лермонтова в 1838-40 гг.

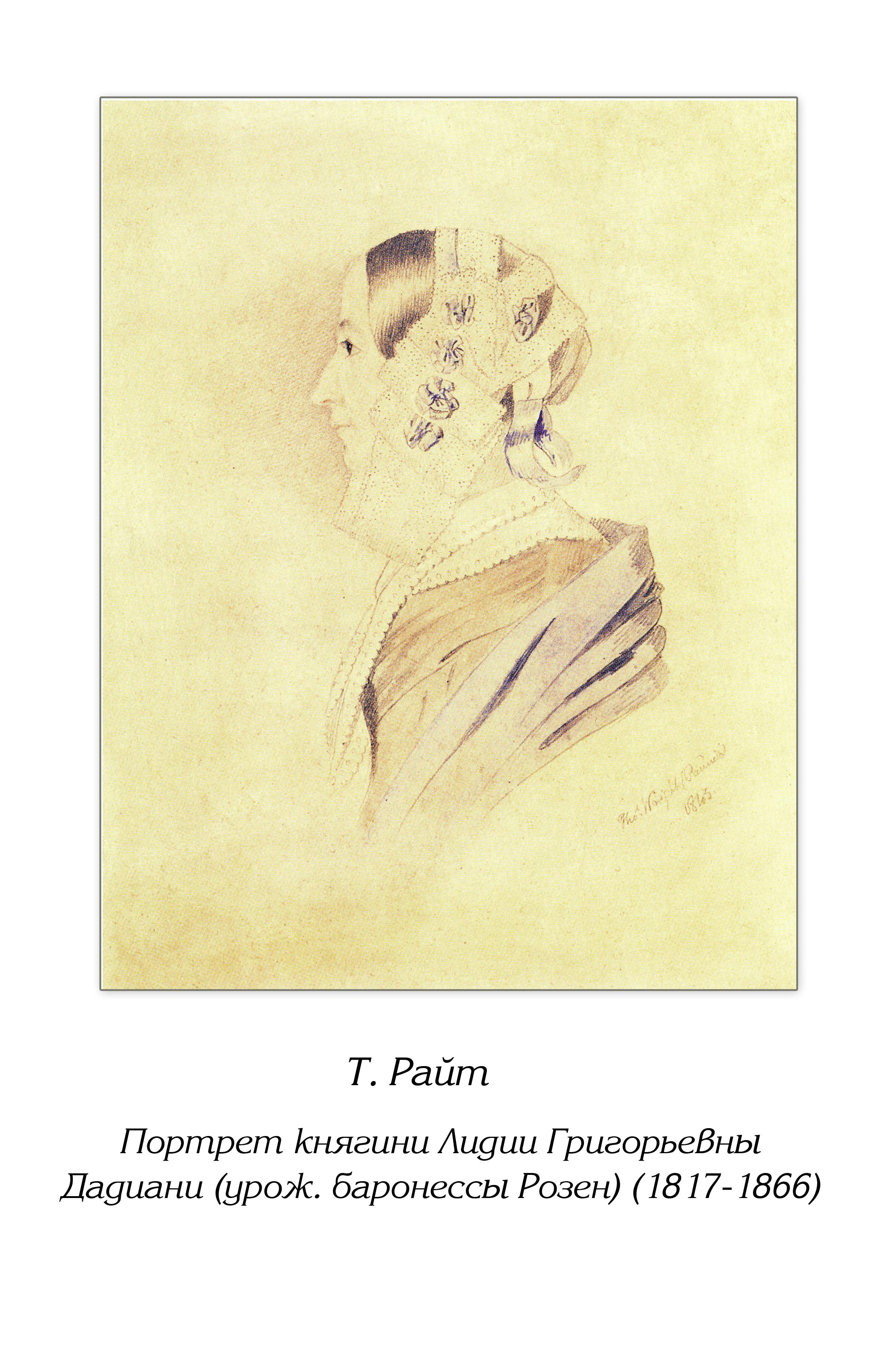

Лидия (1817—1866), фрейлина, с 1836 года супруга князя Александра Левановича Дадиана (1800—1865);

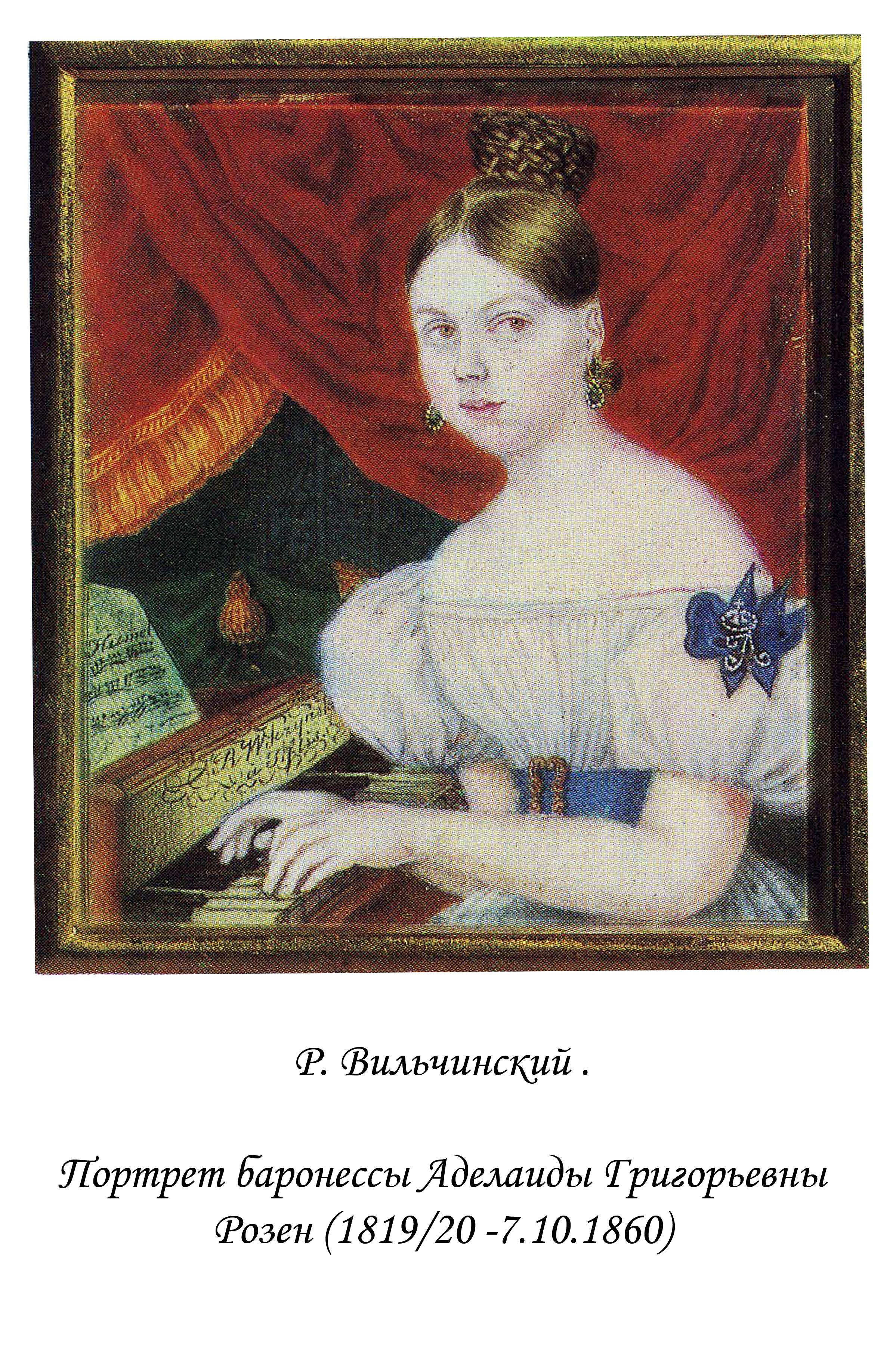

Аделаида (1819/1820—1860), фрейлина, тяжело болела, была прикована к инвалидному креслу, в 1854 году приняла постриг под именем Алексии;

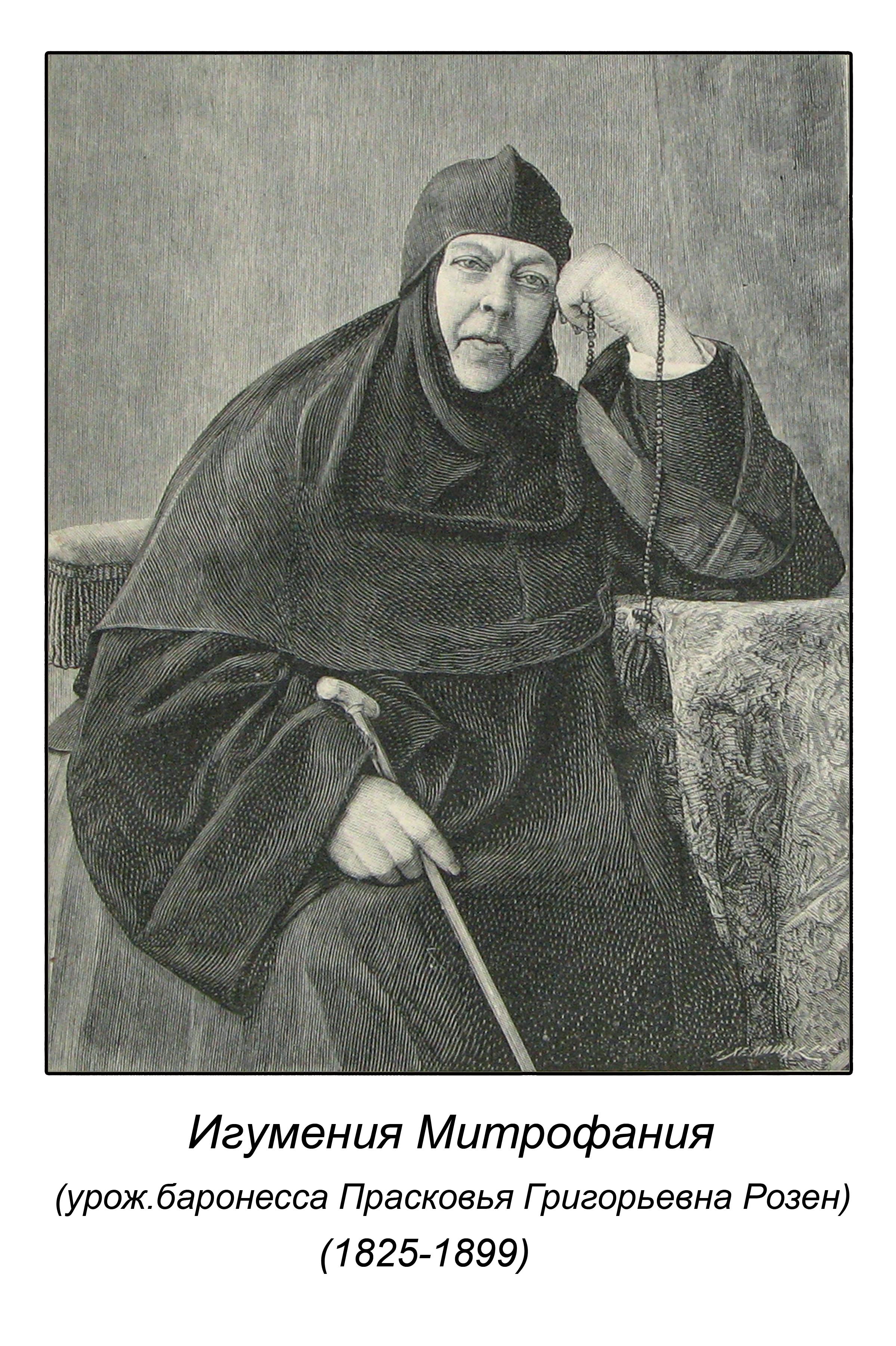

Прасковья (1825—1899), фрейлина, затем игуменья Владычного монастыря в Серпухове; под впечатлением от процесса по обвинению её в хищении написана пьеса «Волки и овцы».

Софья (1821—1900), супруга д.с.с. Владимира Семёновича Аладьина (1796—1876).