СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ТРУБЕЦКОЙ

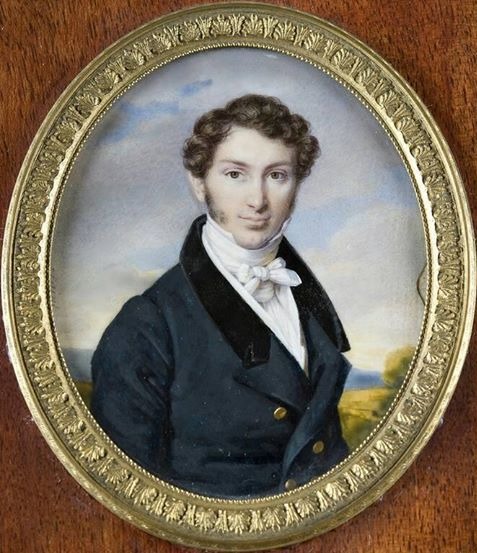

Неизвестный художник. Портрет князя Сергея Петровича Трубецкого. 1810-е гг.

Бумага, акварель, гуашь. 7x5,2 см (в свету, овал).

Всероссийский музей А. С. Пушкина.

Декабристы |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Декабристы » ДЕКАБРИСТЫ. » Трубецкой Сергей Петрович.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ТРУБЕЦКОЙ

Неизвестный художник. Портрет князя Сергея Петровича Трубецкого. 1810-е гг.

Бумага, акварель, гуашь. 7x5,2 см (в свету, овал).

Всероссийский музей А. С. Пушкина.

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Петрович, кн. (29.8.1790 — 22.11.1860), полковник, дежурный штаб-офицер 4 пехотного корпуса.

Отец — действительный статский советник, нижегородский губернский предводитель дворянства кн. Петр Сергеевич Трубецкой (14.7.1760 — 19.2.1817), мать — Дарья Александровна, светлейшая кн. Грузинская (ум. 1796); отец вторым браком за Марьей Крамина.

Потомок великого князя литовского Гедимина по отцу, грузинского царя Вахтанга VI и сподвижника Петра I — А. Д. Меншикова по линии матери, Трубецкой получил основательное домашнее воспитание.

Воспитывался дома, учителя: англичанин Изенвуд, немец пастор Лундберг, француз Стадлер; с 1806 слушал лекции в Московском университете.

В службу вступил подпрапорщиком в л.-гв. Семеновский полк — 10.11.1808, прапорщик — 25.10.1810, подпоручик — 2.6.1812, участник Отечественной войны 1812 (от Вильны до Бородина, Тарутино, Малоярославец) и заграничных походов (Люцен, Бауцен — награжден орденом Анны 4 ст., Кульм — награжден орденом Владимира 4 ст. с бантом, прусским орденом За заслуги и Кульмским крестом, Лейпциг, где ранен), поручик — 23.9.1813, назначен полковым казначеем — 16.6.1815, штабс-капитан — 29.8.1816, капитан — 4.3.1819, назначен старшим адъютантом Главного штаба — 4.5.1819, в отпуске за границей — середина 1819 — сентябрь 1821, переведен в л.-гв. Преображенский полк с оставлением в прежней должности — 24.1.1821, полковник — 1.1.1822, назначен дежурным штаб-офицером в 4 пехотный корпус (Киев) с оставлением в прежней должности — 22.12.1824.

Масон, член ложи «Трех добродетелей» — 25.1.1816, в 1818 и до 28.4.1819 — наместный мастер этой ложи.

Член Союза спасения, Союза благоденствия (председатель и блюститель Коренного совета), один из руководителей Северного общества, один из авторов «Манифеста к русскому народу», во время подготовки восстания 14.12.1825 намечен был в диктаторы, но на площадь не явился и участия в восстании не принимал.

Арестован в ночь на 15.12.1825 в квартире своего родственника австрийского посла Лебцельтерна, доставлен в Петропавловскую крепость — 15.12 («Трубецкого, при сем присылаемого, посадить в Алексеевский равелин. За ним всех строже смотреть, особенно не позволять никуда не выходить и ни с кем не видеться») в №7 Алексеевского равелина.

Осужден по I разряду и по конфирмации 10.7.1826 приговорен в каторжную работу вечно.

Отправлен закованным в Сибирь — 23.7.1826 (приметы: рост 2 аршина 11 1/4 вершков, «лицом чист, глаза карие, нос большой, длинный, горбоватый, волосы на голове и бороде темнорусые, усы бреет, подбородок острый, сухощав, талии стройной, на правой ляжке выше колена имеет рану от ядра»), срок сокращен до 20 лет — 22.8.1826, прибыл в Иркутск — 29.8.1826, вскоре отправлен в Николаевский винокуренный завод, возвращен оттуда в Иркутск — 6.10, отправлен в Благодатский рудник — 8.10, прибыл туда — 25.10.1826, отправлен в Читинский острог — 10.9.1827, поступил туда — 29.9, прибыл в Петровский завод в сентябре 1830, срок сокращен до 15 лет — 8.11.1832, до 13 лет — 14.12.1835. По указу 10.7.1839 обращен на поселение в с. Оёк Иркутской губернии, жене разрешено жить с детьми в Иркутске, С.П. Трубецкому приезжать туда на время — 11.1.1845, разрешено поместить дочерей Елизавету и Зинаиду в открытый в Иркутске девичий институт — 17.6.1845. По манифесту об амнистии 26.8.1856 восстановлен в правах дворянства, но без княжеского титула, который дарован детям особым высочайшим указом 30.8.1856.

Выехал в Европейскую Россию, прибыл в Москву — 29.1.1857, выехал в Киев, где жила его дочь А.С. Ребиндер (муж ее был тогда попечителем Киевского учебного округа) — 21.2.1857.

В мае 1858 разрешена поездка в Варшаву по семейным делам, в октябре 1858 переехал в Одессу, переехал на жительство в Москву — 19.8.1859, разрешено приезжать на время в Петербург для свиданий с дочерью А.С. Ребиндер (муж ее тогда — директор Департамента народного просвещения) — 30.11.1859.

Мемуарист.

Умер от апоплексического удара в Москве, после отпевания в церкви Св. Николая в Хлынове похоронен в Новодевичьем монастыре.

Жена — гр. Екатерина Ивановна Лаваль.

Братья: Александр (18.8.1792 — 14.4.1853), полковник, женат на Луизе Валентиновне Ростишевской (ум. 1881); Петр; Павел (16.1.1795 — 1802); Никита (6.8.1804 — 30.1.1855), церемониймейстер, женат первым браком на Александре Александровне Нелидовой, вторым — на Елизавете Николаевне Волковой.

Сестра — Елизавета (р. 1796 — 1870-е), в первом браке за Сергеем Павловичем Потемкиным, во втором — за Ипполитом Ивановичем Подчаским.

В семье Трубецких воспитывался сын сосланного в Сибирь в 1828 Александра Кучевского — Федор.

ВД, I, 1-145; ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., 1826 г., д. 61, ч. 26.

Алфави́т Боровко́ва

ТРУБЕЦКОЙ, князь Сергей Петров

ТРУБЕЦКОЙ, князь Сергей Петров. Полковник, дежурный штаб-офицер 4-го Пехотного корпуса.

Был в числе основателей тайного общества, имевшего целию изменение государственного правления. Сносился с членами Южного общества о введении республиканского правления, но решительного образа мнения не объявлял. Сообщением в 1817 году Александру Муравьеву нелепых слухов о возвращении будто бы Польше приобретенных от ней губерний возбудил Якушкина к решению на цареубийство. Знал как о намерениях Якубовича и обществ Южного и Соединенных славян покуситься на жизнь Покойного императора, так и о Положении истребить священных особ царствующего дома.

Ему известно было о сношениях Польских обществ с Южным и о предположении сего последнего открыть действия свои в 1826 году. Одобрял сие, изъявлял готовность содействовать и все устроить в Москве и Петербурге. Увеличенным изображением силы Южного общества подал повод решительнее приступить к возмущению на севере.При сем случае был избран Директором, и все члены обязались безусловным ему повиновением.

Вследствие сего он составлял планы для действия, в коих полагал внушить в солдатах сомнение к отречению цесаревича, возбудить их к мятежу, вооруженною силою заставить Сенат объявить манифест о собрании депутатов, учреждении Временного правления и арестования императорской фамилии, так же занять дворец и крепость. Планы сии сообщил он к исполнению своим сочленам, и сообразно оным было решено действовать 14-го декабря.

На одном из совещаний, которые происходили при нем и по его назначению, говорил о необходимости истребить ныне царствующего императора.По приговору Верховного уголовного суда осужден в каторжную работу вечно.

Высочайшим же указом 22-го августа повелено оставить его в каторжной работе 20 лет, а потом обратить на поселение в Сибири.

Трубецкой (князь Сергей Петрович) - один из наиболее известных членов тайного общества в царствование императора Александра I (так называемых, декабристов).

Родился в 1790 году, служил в гвардии и во время войн с Наполеоном обратил на себя внимание своей храбростью.

По возвращении из-за границы Трубецкой вступил в масонскую ложу "трех добродетелей", в 1818 - 19 годах был в ней наместным мастером, затем почетным членом.

Трубецкой вместе с Александром и Никитой Муравьевыми первые пришли, в 1816 году, к мысли о необходимости образования тайного общества, которое и составилось в феврале 1817 года под названием "союза спасения" или "истинных и верных сынов отечества"; устав его написал Пестель .

Во внешних приемах этого общества чувствовалось еще влияние масонства. По показанию Трубецкого, члены "союза спасения" преимущественно говорили "о обязанности подвизаться для пользы отечества, способствовать всему полезному если не содействием, то хотя изъявлением одобрения, стараться пресекать злоупотребления, оглашая предосудительные поступки недостойных общей доверенности чиновников, особенно же стараться усиливать общество приобретением новых надежных членов, разведав прежде о их способностях и нравственных свойствах или даже подвергнув их некоторому испытанию".

Вскоре "союз спасения" был преобразован и получил название "союза благоденствия", первая часть устава которого была составлена Александром и Михаилом Муравьевыми, П. Колошиным и князем Трубецким, причем они пользовались уставом немецкого тайного общества Тугендбунда.

Любопытно, что немецкий устав настаивает на освободительных мерах относительно крестьян и требует, чтобы каждый вступающий в союз обязался в течение того же хозяйственного года освободить своих крестьян, и превратить находящуюся в пользовании крестьян землю, обремененную барщиной, в свободную собственность, которая могла бы дать им достаточное пропитание; между тем в русском уставе помещикам рекомендуется только человечное отношение к крестьянам, забота об их просвещении и, в случае возможности, борьба с злоупотреблениями крепостным правом.

Проект второй части устава "союза благоденствия", написанный Трубецким, не был одобрен коренной управой общества и впоследствии уничтожен.

Трубецкой вербовал в члены общества даже людей, мало ему знакомых.

Так, в 1819 году он обратился к Жуковскому, но тот, возвращая ему устав, сказал, что он "заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, что он счастливым бы себя почел, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования, но что к несчастью он не чувствует в себе достаточной к тому силы".

Напротив, Н.И. Тургенев принял предложение Трубецкого.

После съезда членов "союза благоденствия" в Москве, в начале 1821 года, общество объявлено было уничтоженными, но на юге Пестель и другие не согласились с этим и немедленно образовали южное общество, в Петербурге же северное общество составилось лишь в конце 1822 года. Во главе его стоял Никита Муравьев, но в конце 1823 года нашли более удобным, для успеха дела, иметь трех председателей, и к нему присоединили князя Евгения Оболенского и Трубецкого, только что возвратившегося из-за границы.

В бумагах Трубецкого был найден впоследствии список (с неважными переменами) проекта конституции Никиты Муравьева, предполагавшего учредить в России монархию ограниченную, причем государю предоставлялась власть подобная той, которой пользуется президент Соединенных Штатов. Когда в 1823 году в Петербург приезжал Пестель и убедил князя Оболенского признать необходимость республиканского правления в России, то Трубецкой разубедил его в этом, доказав, что республику можно учредить не иначе, как истребив императорскую фамилию, что привело бы в ужас общество и народ. В 1824 году, по обязанностям службы, Трубецкой переехал в Киев. В октябре 1825 года, взяв отпуск, Трубецкой возвратился в Петербург и вновь избран был директором общества. Когда при обсуждении вопроса о том, что делать, если государь не согласится на их условия, Рылеев предложил вывезти его за границу - Трубецкой присоединился к этому мнению.

27 ноября члены северного общества узнали о смерти императора Александра и о присяге Константину Павловичу . Некоторые находили, что упущен удобный случай к восстанию, но Трубецкой утверждал, что это не беда, что нужно только приготовиться содействовать членам южного общества, если они начнут дело; тем не менее он присоединился к постановлению главных членов северного общества о прекращении его до более благоприятных обстоятельств. Известие, что Константин Павлович не принимает короны, возбудило новые надежды.

Трубецкой был выбран диктатором.

В своих показаниях он утверждал, что истинным распорядителем был Рылеев, последний же заявил, что Трубецкой "многое предлагал первый и, превосходя его в осторожности, равнялся с ним в деятельности по делам заговора".

8 декабря Трубецкой советовался с Батенковым относительно предполагаемой революции и будущего государственного устройства.

Они одобрили следующий план, составленный Батенковым:

1) приостановить действие самодержавия и назначить временное правительство, которое должно будет учредить в губерниях камеры для избрания депутатов.

2) Стараться установить две палаты, причем члены верхней должны быть назначаемы на всю жизнь.

Батенков (находившийся, вероятно, под влиянием Сперанского , у которого он жил и который после своей ссылки возлагал надежду на создание наследственной аристократии) желал, чтобы члены верхней палаты были наследственные, но, очевидно, Трубецкой на это не согласился.

3) Употребить для достижения цели войска, которые захотят остаться верными присяге императору Константину. Впоследствии, для утверждения конституционной монархии, предполагалось: учредить провинциальные палаты для местного законодательства и обратить военные поселения в народную стражу.

Трубецкой высказывал предположение, что первоначально войск за них будет мало, но он рассчитывал, что первый полк, который откажется от присяги императору Николаю , будет выведен из казарм, и пойдет с барабанным боем к казармам ближайшего полка и, подняв его, будет продолжать шествие к другим соседним полкам; таким образом составится значительная масса, к которой примкнут и батальоны, находящиеся вне города.

12 декабря князь Оболенский передал собравшимся у него членам общества, гвардейским офицерам, приказание диктатора - стараться в день, назначенный для присяги, возмутить солдат своих полков и вести их на Сенатскую площадь.

На собрании заговорщиков 13 декабря вечером, когда князь Оболенский и Александр Бестужев высказались за необходимость покушения на жизнь Николая Павловича, Трубецкой, по показанию Штейнгеля, соглашался на это и выражал желание провозгласить императором малолетнего великого князя Александра Николаевича (последнее предлагал и Батенков в разговоре с Трубецким 8 декабря), но, по свидетельству других, Трубецкой держался в стороне и вполголоса разговаривал с князем Оболенским.

Сам Трубецкой показал, что не может отдать себе ясного отчета в своих поступках и словах в этот вечер.

По свидетельству Рылеева, Трубецкой думал о занятии дворца.

Трубецкой на следствии заявил о своей надежде, что Николай Павлович не употребит силы для усмирения восставших и вступит с ними в переговоры.

Трубецкой в своих "Записках" так излагает планы заговорщиков. Предполагалось полкам собраться на Петровской площади и заставить Сенат: 1) издать манифест, в котором прописаны будут чрезвычайные обстоятельства, в которых находилась Россия, и для решения которых приглашаются в назначенный срок выбранные люди от всех сословий для утверждения, за кем остаться престолу и на каких основаниях; 2) учредить временное правление, пока не будет утвержден новый император, общим собором выбранных людей. Общество намеревалось предложить в временное правление Мордвинова , Сперанского и Ермолова . Предполагалось срок военной службы для рядовых уменьшить до 15 лет. Временное правление должно было составить проект государственного уложения, в котором главные пункты должны быть учреждение представительного правления по образцу просвещенных европейских государств и освобождение крестьян от крепостной зависимости. По показаниям Трубецкого и Рылеева, в случае неудачи, предполагалось выступить из города и распространить восстание. У Трубецкого был найден набросок манифеста от имени Сената об уничтожении прежнего правления и учреждения временного, для созвания депутатов. От времени до времени Трубецким овладевали сомнения в успехе дела, которые он к высказывал Рылееву. Однажды Трубецкой даже просил, чтобы его отпустили в Киев, в 4-й корпус, в штабе которого он служил, чтобы "там что-нибудь сделать".

Тем не менее Трубецкой не решился сложить с себя звание диктатора и должен был присутствовать в день 14 декабря на сенатской площади; но начальство над войсками, участвующими в заговоре, поручено было полковнику Булатову.

Однако в решительный день Трубецкой окончательно растерялся и не явился на Сенатскую площадь.

Храбрость свою Трубецкой доказал, несомненно, во время наполеоновских войн, по словам Пущина , он отличался крайней нерешительностью и не в его природе было взять на свою ответственность кровь, которая должна была пролиться, и все беспорядки, которые должны были последовать в столице.

В ночь с 14 на 15 декабря Трубецкой был арестован и отвезен в Зимний дворец.

Император вышел к нему и сказал, указывая на лоб Трубецкого: "Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник! Князь Трубецкой! Как вам не стыдно быть вместе с такою дрянью? Ваша участь будет ужасная!"

Императору было очень неприятно участие в заговоре члена такой знатной фамилии, находившего к тому же в свойстве с австрийским посланником.

Когда несколько позднее государю отнесли показание, написанное Трубецким, и позвали его самого, император Николай воскликнул: "Вы знаете, что я могу вас сейчас расстрелять!", но затем приказал Трубецкому написать жене: "Я буду жив и здоров".

28 марта 1826 года в каземат к Трубецкому вошел генерал-адьютант Бенкендорф и требовал от имени государя, чтобы он открыл, какие у него были сношения с Сперанским; при этом Бенкендорф обещал, что все сказанное останется в секрете, что Сперанский ни в каком случае не пострадает и что государь хочет только знать, в какой степени он может ему доверять.

Трубецкой отвечал, что встречал Сперанского в светском обществе, но никаких особенных отношений к нему не имеет. Тогда Бенкендорф сказал Трубецкому, будто бы он рассказывал о своем разговоре со Сперанским и будто бы даже советовался с ним о будущей конституции в России. Трубецкой решительно отрицал это. По требованию Бенкендорфа, Трубецкой записал какой-то разговор о Сперанском и Магницком , который у него был с Батенковым и Рылеевым, и отправил пакет в собственные руки Бенкендорфа. Очевидно, к этому случаю имеет отношение одно место в необнародованном в свое время приложении к донесению следственной комиссии, где говорится, что руководители северного общества предполагали сделать членами временного правительства адмирала Мордвинова и тайного советника Сперанского "единственно потому, что первый часто в совете изъявлял мнения, противные предположением министерств, а второго они (по словам князя Трубецкого) считали не врагом новостей".

Верховный суд приговорил Трубецкого к смертной казни отсечением головы.

По резолюции государя смертная казнь была заменена для Трубецкого вечной каторжной работой.

Когда его жена пожелала сопровождать мужа в ссылку, император Николай и императрица Александра Феодоровна пытались отговорить ее от этого намерения; когда же она осталась непреклонной, государь сказал: "Ну, поезжайте, я вспомню о вас!", а императрица прибавила: "Вы хорошо делаете, что хотите последовать за своим мужем; на вашем месте и я не колебалась бы сделать то же!".

В 1842 году Трубецкой, живший в то время на поселении в селе Оёке, около Иркутска, получил извещение от генерал-губернатора Восточной Сибири Руперта, что государь, по случаю бракосочетания наследника цесаревича, соизволил обратить внимание на поступки жен осужденных в 1826 году, последовавших за ними в заточение, и пожелал оказать свое милосердие детям их, родившимся в Сибири.

Комитет, которому повелено было изыскать средства исполнить волю государя императора, положил: по достижении детьми узаконенного возраста принять их для воспитания в одно из казенных заведений, учрежденных для дворянского сословия, если отцы будут на то согласны; при выпуске же возвратить им утраченные их отцами права, если они поведением своими и успехами в науках окажутся того достойными, но вместе с тем лишить их фамильного имени их отцов, приказав именовать по отечеству.

На это извещение Трубецкой отвечал Руперту: "Смею уповать, что государь император по милосердию своему не допустит наложить на чела матерей незаслуженное ими пятно и лишением детей фамильного имени отцов причислить их к незаконнорожденным. Касательно же согласия моего на помещение детей моих в казенное заведение, я в положении моем не дерзаю взять на себя решение судьбы их; но не должен скрыть, что разлука на век дочерей с их матерью будет для нее смертельным ударом".

Дочери Трубецкого остались при родителях и впоследствии воспитывались в иркутском институте.

Жена Трубецкого умерла в Иркутске в 1854 году.

Н.А. Белоголовый в своих воспоминаниях говорит о ней: "это была олицетворенная доброта; окруженная обожанием не только товарищей по ссылке, но и всего оёкского населения, находившего всегда у ней помощи словом и делом".

Помилованный императором Александром II, Трубецкой первоначально не пользовался правом жить постоянно в Москве.

Приезжая туда по временам, с разрешения полиции, он отказывался делать новые знакомства и ограничивался небольшим кругом своих родственников и старых знакомых, говоря, что не желает "быть предметом чьего бы то ни было любопытства".

По отзыву одного современника, он был в это время "добродушен и кроток, молчалив и глубоко смиренен".

Трубецкой умер в Москве в 1860 году.

О Трубецком и его жене см. его "Записки" (Лейпциг, 1863 и поздние лейпцигские издания), "Сказания о роде князей Трубецких" (издание кн. Р.Э. Трубецкой, Москва, 1891); Les princes Troubetzkoi "Histoire de la maisofl ducale et princiere des Troubetzkoi" (П., 1887; здесь переведена часть записки Т.), "Воспоминания князя Е.П. Оболенского" (Лейпциг, 1861), "Записки С.Г. Волконского" (декабриста), изд. князя М.С. Волконского (Санкт-Петербург, 1901). О найденной в бумагах Трубецкого конституции, сходной с конституцией Н. Муравьева, см. Богданович "История царствования Александра I" (т. VI, Приложение, стр. 56 - 57). В. Семевский.

Сергей Петрович Трубецкой. Копия маслом с акварели Н.П. Нератовой. 1983 г.

Князь Сергей Петрович Трубецкой с несколькими друзьями положил начало тайному союзу. Он стал инициатором, организатором, умом петербургского выступления 14 декабря 1825 года, пробудившего Россию. Он автор Манифеста к русскому народу — подлинной программы демократического преобразования России на много десятилетий вперёд. Через тюрьму и Сибирь он пронёс свои убеждения и отдал за них жизнь. Такой человек в оправданиях не нуждается. Это Россия нуждается в том, чтобы — ради своего прошлого и будущего — отдать долг признания и почёта замечательной, первостепенной личности российской истории.

Или нет пророка в своём отечестве?

"Унижения меня не пугают..."

Сергею Трубецкому история предопределила горькую участь. Его избрали «диктатором» – руководителем восстания.

Но он не вышел к товарищам своим на Сенатскую площадь.

Историческая литература не любит заниматься неудачниками. Может быть, поэтому о Трубецком написано немного. Как будто поступок его навсегда затенил десятилетнюю активную деятельность борца и основателя Союза спасения.

Беспрецедентный случай! Военный руководитель восстания в последнюю минуту скрылся. Восставшие войска несколько часов стоят на площади, пока в конце концов вечером орудийные залпы рассеивают их.

Разумеется, исход восстания зависел не только от того, что Трубецкой не пришел на Сенатскую площадь. Причин его поражения было много. Одна из важнейших – несогласованность в действиях, отступление от единого плана, невыполнение намеченных задач. Войска стоят в бездействии. Другие полки, которые должны были прибыть на помощь, не пришли. Якубович – на него была возложена задача привести морские экипажи к Зимнему дворцу, арестовать императора и его семейство – не выполнил приказа. Он отказался выполнить приказ, но занял место на площади как рядовой повстанец.

А Сергей Трубецкой?

Он проявил особенное малодушие. И скрылся не потому, что трус. Герой войны против Наполеона, он проявил «безумство храбрости». Он не пошел на площадь, потому что понял: восстание было обречено еще до того, как началось. Декабрист Д. Завалишин по этому поводу однажды справедливо заметил, что, когда избирали диктатора, не вполне видели разницу между военной храбростью и политическим мужеством, которые редко сочетаются в одном и том же лице.

После ареста Трубецкого по городу ползли чудовищные слухи. Николай I рассказывал приближенным, что якобы диктатор восстания упал на колени перед ним и умолял пощадить его. Вся правящая верхушка вовсю старалась приукрасить историю малодушного поведения Трубецкого.

Эту версию Николай I повторял также посланникам и иностранным гостям. Поэтому она появилась и в западной печати.

История, как мы уже говорили, преподнесла Трубецкому горькую чашу. Но от лживых слухов и сплетней его спасли товарищи по борьбе и заточению, которые выступили в его защиту. Они ему простили и вину, что он не явился на площадь, чтобы разделить с ними минуты надежды и минуты страшной развязки. Однако он разделил с ними тюрьму, каторгу и ссылку в Сибири, где его любили и глубоко уважали.

Декабристы имели свою мораль, свои законы прощения. Когда их отправляли в заточение, они обнимались, целовались и просили друг друга о прощении: за показания, которые давали перед Следственным комитетом, за признания, которые делали. С братскими объятиями и поцелуями они вычеркнули из памяти горечь, боль и обиды, которые наносили друг другу.

Но вернемся к сочиненной Николаем I клевете о Трубецком.

Для императора было страшным ударом, что князь Трубецкой – человек из знатнейшего рода (предки его – князья-рюриковичи) – оказался активным декабристом. Этот факт был еще одним доказательством, что в заговоре против трона были не только «бездельники-негодяи» и низшие чины.

Надо было любой ценой скомпрометировать доброе имя Трубецкого…

В то же время не было секретом и то, что Николай I пытался ухаживать за супругой князя Трубецкого – Екатериной, дочерью графа Лаваля. Он посещал их дворец, танцевал с Екатериной…

Обратимся к дневникам Николая I.

«По первому показанию насчет Трубецкого, – пишет он, – я послал флигель-адъютанта князя Голицына взять его. Он жил у отца жены своей, урожденной графини Лаваль. Князь Голицын не нашел его: он с утра не возвращался, и полагали, что должен быть у княгини Белосельской, тетки его жены. Князь Голицын имел приказ забрать все его бумаги, но таких не нашел: они были или скрыты, или уничтожены. Однако в одном из ящиков нашлась черновая бумага на оторванном листе, написанная рукою Трубецкого, особой важности. Это была программа на весь ход действий мятежников на 14-е число, с означением лиц участвовавших и разделением обязанностей каждому. С сим князь Голицын поспешил ко мне, и тогда только многое нам объяснилось. Важный сей документ я вложил в конверт и оставил при себе и велел ему же, князю Голицыну, непременно отыскать Трубецкого и доставить ко мне…

Князь Голицын скоро воротился от княгини Белосельской с донесением, что там Трубецкого не застал и что он переехал в дом австрийского посла, графа Лебцельтерна, женатого на сестре графини Лаваль.

Я немедленно отправил князя Голицына к управляющему Министерством иностранных дел графу Нессельроду с приказанием ехать сию же минуту к графу Лебцельтерну с требованием выдачи Трубецкого, что граф Нессельрод сейчас же и исполнил. Но граф Лебцельтерн не хотел вначале его выдавать, протестуя, что он ни в чем не виновен. Положительное настояние графа Нессельрода положило сему конец; Трубецкой был выдан князю Голицыну, и им ко мне доставлен.

Призвав генерала Толя во свидетели нашего свидания, я велел ввести Трубецкого и приветствовал его словами:

– Вы должны быть известны об происходящем вчера. С тех пор многое объяснилось, и, к удивлению и сожалению моему, важные улики на вас существуют, что вы не только участником заговора, но должны были им предводительствовать… Скажите, что вы знаете?

– Я невинен, я ничего не знаю, – отвечал он.

– Князь, опомнитесь и войдите в ваше положение; вы – преступник; я – ваш судья; улики на вас – положительные, ужасные и у меня в руках. Ваше отрицание не спасет вас; вы себя погубите – отвечайте, что вам известно?

– Повторяю, я не виновен, ничего я не знаю.

Показывая ему конверт, сказал я:

– В последний раз, князь, скажите, что вы знаете, ничего не скрывая, или вы невозвратно погибли. Отвечайте.

Он еще дерзче мне ответил:

– Я уже сказал, что ничего не знаю.

– Ежели так, – возразил я, показывая ему развернутый его руки лист, – так смотрите же, что это?

Тогда он как громом пораженный упал к моим ногам в самом постыдном виде.

– Ступайте вон, все с вами покончено, – сказал я, и генерал Толь начал ему допрос. Тот отвечал весьма долго, стараясь все затемнять, но, несмотря на то, изобличал еще больше и себя и многих других».

Но посмотрим, как описывает эту сцену сам Трубецкой.

«Ночью с 14-го на 15-е число, – пишет он, – граф Лебцельтерн приходит меня будить и говорит, что император меня требует. Я, одевшись, вошел к нему в кабинет и нашел у него графа Нессельрода в полном мундире, шурина его графа Александра] Гурьева, который пришел из любопытства и с которым мы разменялись пожатием руки, и флигель-адьютанта князя Андрея Михайловича Голицына, который объявил мне, что император меня требует. Я сел с ним в сани, и, когда приехали во дворец, он в прихожей сказал мне, что император приказал ему потребовать от меня шпагу; я отдал, и он повел меня в генерал-адьютантскую комнату, а сам пошел доложить. У каждой двери стояло по трое часовых. Везде около дворца и по улицам, к нему ведущим, стояло войско и разведены были костры.

Меня позвали. Император пришел ко мне навстречу в полной форме и ленте и, подняв указательный палец правой руки против моего лба, сказал:

– Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник Трубецкой!.. Как вам не стыдно быть вместе с такою дрянью, ваша участь будет ужасная…

Император, подав мне лист бумаги, сказал:

– Пишите показание – и показал мне место на диване, на котором сидел и с которого встал теперь. Прежде, нежели я сел, император начал опять разговор: – Какая фамилия! Князь Трубецкой, гвардии полковник, и в каком деле! Какая милая жена! Вы погубили вашу жену! Есть у вас дети?

Я: – Нет.

Император: – Вы счастливы, что у вас нет детей! Ваша участь будет ужасная! Ужасная! – И, продолжив некоторое время в этом тоне, заключил: – Пишите, что знаете. – И ушел в кабинет. Я остался один».

Сергей Трубецкой рассказывает далее, что начал писать самые общие слова о Тайном обществе, которое имело целью «улучшение правительства». Обществу казалось, что обстоятельства, сложившиеся после смерти императора Александра I, благоприятны для исполнения его намерений. Избрали его диктатором: членам общества нужны были его чин и знатное имя. И после того, как он понял это, отказался от участия в восстании.

«Этой уверткой, – пишет Трубецкой, – я надеялся устранить дальнейшие вопросы, к которым не был приготовлен… Когда я окончил писать, подал лист вошедшему Толю, он унес его к императору. Несколько погодя Толь позвал меня в другой кабинет. Я едва переступил дверь, как император закричал на меня в сильном гневе:

– Это что? Это ваша рука? Я: – Моя.

Император (крича): – Вы знаете, что могу вас сейчас расстрелять!

Я (сложа руки и также громко): – Расстреляйте, государь! Вы имеете право!

Император (также громко): – Не хочу. Я хочу, чтобы судьба ваша была ужасная!

Он повторил то же несколько раз, понижая голос. Отдал Толю бумаги и велел приложить к делу, а мне опять начал говорить о моем роде, о достоинствах моей жены и ужасной судьбе, которая меня ожидает… Наконец, подведя меня к столику и подав мне лоскут бумаги, сказал:

– Пишите к вашей жене. – Я сел, он стоял, я начал писать: «Друг мой, будь спокойна и молись богу!..»

Император прервал: – Что тут много писать! Напишите только: «Я буду жив и здоров». – Я написал: «Государь стоит возле меня и велит писать, что я жив и здоров!» Я подал ему письмо. Он прочел и сказал:

– «Я жив и здоров буду», припишите «буду» вверху. Я исполнил. Он взял письмо и велел идти мне вслед за

Толем. Толь, выведя меня, передал тому же князю Голицыну, который меня привез и который теперь, взяв конвой кавалергардов, отвез меня в Петропавловскую крепость и передал коменданту Сукину. Шубу мою во дворце украли, и мне саперный полковник дал свою шинель на вате доехать до крепости».

Николай I отправил коменданту Сукину записку: «Присылаемого Трубецкого содержать наистрожайше».

А через несколько дней он пишет на французском языке письмо сестре Сергея Трубецкого, графине Елизавете Петровне Потемкиной:

«Я счастлив, графиня, что тяжелая услуга, которую имел возможность Вам оказать, доставила Вам несколько минут утешения. Прошу мне поверить, как мне тяжело, что принужден прибегать к подобным мерам, которые, с одной стороны, необходимы для благополучия всех, а с другой – бросают в отчаянье целые семьи; думаю, что и я сам не меньше сожалею, чем они. Хотел бы иметь возможность быть Вам в чем-нибудь полезным. Используйте меня всегда и верьте, что это мне доставит удовольствие, что Вы мне тем самым окажете услугу. Отдано распоряжение о встрече, о которой меня просите.

Сохраняйте свое доверие ко мне и верьте в мое искреннее уважение к Вам. Искренне любящий Вас Николай».

Нева – холодная и капризная река. Гранитные берега знают силу ее гнева. В каменные стены, в лестницы набережных с яростной силой бьют ее волны. Даже в самые солнечные дни влажный ветер образует барашки на поверхности реки. По ней катятся стальные зигзаги волн.

Когда человек, путешествуя по Неве, бросит взгляд на старый Петербург, город ему покажется величественным и неповторимым. Здесь все позолочено: купола соборов, безмолвные архитектурные шпили. В элегантном, сонном покое застыли дворцы и имения бывшей знати по берегам Невы. Неисчислимо много античных статуй в столичном городе. Древние боги и богини с лицами античных юношей и девушек стоят здесь в каком-то чуждом одиночестве под этими северными небесами. Прекрасные мраморные существа «зябнут» от ветра, от влаги, от долгой зимы и высоких сугробов…

На Английской набережной стоит красивый дворец. Два каменных льва сложили лапы и поднимают добродушные морды навстречу прохожим. Они стоят здесь в почетной вахте перед парадным входом во дворец.

Именно здесь родилась молодая княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая – супруга князя Сергея Трубецкого. Дворец принадлежит ее отцу, Лавалю, одному из представителей петербургского высшего общества. Он славится своим тонким вкусом, несметными богатствами, щедростью и добротой. Пол банкетного зала дворца выложен мрамором, привезенным из Рима, из дворца императора Нерона. Некогда по этой древней итальянской мозаике ступали гордые римские патриции, расхаживали военачальники. По этой мозаике ходил сам Нерон!

А в России, в банкетном зале графа Лаваля, по итальянскому мрамору ходят другие, современные русские патриции. Здесь частый гость император Николай I. Он любит танцевать мазурку с Екатериной Трубецкой. Они разговаривают на французском языке, остроумно иронизируют, шутят. Их сближает молодость, общий круг знакомых. Екатерина красива, нежна, с безупречным вкусом. Отец ее граф Лаваль, француз по происхождению, получил графский титул от Людовика XVIII. В России был преподавателем в Морском кадетском корпусе. Женился на богатой русской наследнице, которая ему принесла в приданое заводы на Урале, имения и более двадцати тысяч крепостных крестьян. Лаваль служил в Министерстве иностранных дел, получил придворное звание. Одна его дочь, Зинаида, вышла замуж за австрийского посла в России графа Любцельтерна, который в ночь с 14 на 15 декабря 1825 года скрывал в своем доме декабриста Сергея Трубецкого.

Екатерина Трубецкая – первая жена-декабристка, которая покинула Петербург, отказалась от своей роскошной жизни и отправилась в Сибирь, чтобы разделить трудную судьбу своего любимого супруга.

Ее жертвенность переросла в подвиг!

Разгром восстания породил разные слухи и клеветнические измышления о декабристах Наступило холодное, эгоистичное время.

В связи с этим Герцен писал: «Тон общества менялся наглядно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку… Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже – бескорыстно».

Князь Петр Вяземский, друг Пушкина, потом напишет в письме Жуковскому и А. Тургеневу: «Поблагодарим жен, они дают несколько прекраснейших строк нашей истории!» И еще, по другому поводу, к тем же своим друзьям: «Дай боже, хотя бы они искупили гнусность нашего века».

Екатерина Трубецкая показала первый пример такого искупления. 24 июля 1826 года из дворца своего отца в Петербурге она отправилась в Сибирь.

Отправилась на другой же день, после того как Сергей Трубецкой, закованный в кандалы, пошел на каторгу в рудники.

Отец Екатерины старый граф Лаваль понимал, что, может быть, больше никогда не увидит свою любимую дочь. Перед его взором вставал предстоявший ей путь, тысячи верст до далекой Сибири, суровая и страшная природа. Но ведь он сам с огромным трудом сумел добиться разрешения императора, чтобы Екатерина уехала к мужу. Как же она будет жить там, утонченная аристократка, в незнакомом русском мире?

В карете уже сидит господин Воше, личный секретарь графа Лаваля. Он должен сопровождать молодую женщину до самой Сибири с наказом беречь ее от невзгод, трудностей и обид.

Но даже эта последняя забота ее отца окончилась неудачей. Еще в Красноярске француз Воше разболелся и решил вернуться назад. Старый француз чувствовал себя неловко. Он благословил молодую женщину, перекрестил ее, поцеловал ее руку и грустно смотрел на удалявшуюся карету…

Но ни молитвы, ни благословения не помогают Трубецкой. Ее карета вскоре сломалась посреди пути, она, не теряя лишнего времени, пересела со своим багажом в почтовую карету. Где-то впереди нее бежала тройка с каторжниками. Она спешит догнать своего мужа…

И успела! В Иркутске группа арестантов уже готова к отправке. Среди них Оболенский, Трубецкой… Казаки окружают их плотным кольцом. С какой-то буйной стремительностью к этой группе летит карета. Из нее почти на ходу спрыгивает Трубецкая, которая тут же попадает в объятия любимого супруга.

Стража им разрешила побыть вместе лишь несколько минут, чтобы проститься. И повели узников к тюремным каретам.

В Иркутске Трубецкая встретила новые трудности. Генерал Цейдлер запрещает ей продолжать путь до Нерчинска, приказывая вернуться. Напрасно молодая женщина показывает ему письмо от императора, с которым ей разрешили ехать в Сибирь! Напрасно она просит его о своем праве разделить участь супруга. Цейдлер имеет тайный приказ от императора: любой ценой должны быть возвращены назад жены декабристов! Секретная инструкция Николая I требует прибегнуть для этого ко всяческим препятствиям и всяческим угрозам…

Екатерина Трубецкая совсем одна в Иркутске, без чьего-либо совета или помощи. Но она твердо заявляет губернатору, что не намерена сделать даже шагу назад, к Петербургу. Прошло несколько месяцев. Она живет в Иркутске, пишет письма мужу. С жадностью читает письма, которые он умудряется присылать ей с рудника…

Последняя их встреча была в Иркутске 29 августа 1826 года. А накануне нового, 1827 года Екатерина все еще в Иркутске читала весточку от своего мужа:

«Знаю, что ты готова претерпеть все, чтобы быть со мной. Унижения как тебя, так и меня не пугают, потому что и я думаю, так же как и ты, унизить человека могут только его плохие поступки».

Прошло шесть месяцев… Губернатор Цейдлер непреклонен. Он отказывается встречаться с Трубецкой, сообщает ей, что болен. Но она просит ему передать, что останется в Сибири до тех пор, пока он выздоровеет и примет ее.

И Цейдлер наконец ее принимает. Он выслушал ее горячую и настоятельную просьбу. Некоторое время молчит, потом строго предупреждает, что единственный способ разрешить ей последовать к мужу… отправить в этапном порядке с конвоем и каторжниками.

Молодая женщина слушает его спокойно. Цейдлер ей объясняет, что она представить себе не может, насколько это ужасно: они идут группами по пятьсот человек и по пути мрут как мухи.

Трубецкая кивает головой. Да, она согласна. И этапным порядком, с конвоем.

Она садится и пишет письмо Цейдлеру, чтобы подтвердить свое согласие. «Я готова, – заявляет она, – преодолеть эти 700 верст, которые отделяют меня от мужа моего, этапным порядком, плечом к плечу с каторжниками, но только не будете больше задерживать меня, прошу Вас! Отправьте меня еще сегодня!»

Пройдут годы, и подвиг и самопожертвование Екатерины Трубецкой будут воспеты выдающимся поэтом русской революционной демократии, поэтом «мести и печали» Николаем Алексеевичем Некрасовым в его поэме «Русские женщины».

Бригита Йосифова. "ДЕКАБРИСТЫ".

Екатерина Ивановна Лаваль.

Портрет работы Л. Модюи.

1820 г.

Оригинал хранится во Франции у потомков графини З.И. Лебцельтерн.

Сергей Петрович Трубецкой

Родился 29 августа 1790 года в Нижнем Новгороде.

Представитель старинного княжеского рода Трубецких, Сергей Петрович по отцу был потомком великого князя литовского Гедимина, а по материнской линии – грузинского царя Вахтанга VI и сподвижника Петра I, Александра Меншикова.

Отец Сергея князь Петр Сергеевич (1760—1817) служил в конной гвардии, был российским посланником в Турине, действительным статским советником. В 1793 году в чине бригадира Петр Сергеевич вышел в отставку и поселился с семьёй в своём имении Лапшиха Нижегородской губернии, был губернским предводителем нижегородского дворянства.

Мать, урожденная светлейшая княжна Дарья Александровна Грузинская (Багратион) умерла в 1796 году, когда Сергею было 6 лет. Его отец вторично женился на Марфе Петровне Кроминой.

Сергей был старшим сыном в семье, у него было четверо братьев: Александр (1792 – 1853), Пётр (1793 – 1840), Павел (1795 – 1802), Никита (1804 - 1886) и сестра Елизавета, в замужестве Потемкина (1796 - после 1870).

Детство и юность Сергея прошли в отеческом доме, где воспитанию и образованию детей уделялось большое внимание.

До 16 лет Сергей был на попечении приглашенных в дом иностранных гувернеров и учителей. А в 1807 году отец отвез сына в Москву, где Сергей слушал лекции в университете.

Следуя семейной традиции, юный князь избрал для себя карьеру военную. В 1808 году в Петербурге Трубецкой поступил на службу в престижный лейб-гвардии Семеновский полк.

Отечественную войну 1812 года Трубецкой начал в чине подпоручика. Сражался под Бородином, Малым Ярославцем, при форсировании рек Неман, Висла, Одер, Эльба. В заграничном походе русской армии Трубецкой участвовал в сражениях под Люценом, Бауценом, Кульмом, Лейпцигом.

За боевые заслуги князь был награжден орденами Анны IV степени, Владимира IV степени с бантом, прусским орденом «За заслуги» и знаком «Железный крест».

В 1816 году Трубецкой был произведен в штабс-капитаны, а в мае 1819 года в капитаны с должностью старшего адъютанта Главного штаба.

В 1821 году князь был переведен в той же должности в лейб-гвардии Преображенский полк, где в 1822 году был произведен в полковники, а в 1823 году за отличную службу представлен к ордену Анны II степени.

Даниель Сен (Daniel Saint) (1778 -1846).

Портрет князя Сергея Петровича Трубецкого. 1820.

Кость, акварель, гуашь

Муниципальные коллекции искусств Болоньи (Collezioni Comunali d'Arte, Bologna), Palazzo d'Accursio.

В 1819 году в Париже, в салоне Татьяны Борисовны Потемкиной князь Трубецкой познакомился с юной графиней Екатериной Лаваль, дочерью действительного тайного советника, управляющего 3-й экспедицией Коллегии иностранных дел, камергера и церемониймейстера императорского двора графа Ивана Степановича Лаваль.

Даниель Сен (Daniel Saint) (1778 -1846).

Портрет княгини Екатерины Ивановны Трубецкой. 1820.

Кость, акварель, гуашь

Муниципальные коллекции искусств Болоньи (Collezioni Comunali d'Arte, Bologna), Palazzo d'Accursio.

Екатерина Ивановна родилась 27 ноября 1800 года в Петербурге.

Ее отец, происходивший из семьи марсельского винодела, после французской революции эмигрировал в Россию. Своей карьере, Жан Шарль Франсуа, как его звали во Франции, отчасти был обязан выгодной женитьбе.

Его супруга – Александра Григорьевна Козицкая была наследницей несметных богатств уральских горнопромышленников Мясниковых и Твердышевых.

Это были горнодобывающие и медеплавильные заводы, многочисленные поместья и более 12000 крепостных.

Семья Лаваль была настолько богата, что Иван Степанович одалживал деньги (300000 франков) французскому королю Людовику XVIII, за что в 1814 году был произведен во французское графское достоинство, признанное за ним в 1817 году и в России.

Екатерина была старшим ребенком. У нее было двое братьев, Владимир (2.02.1804—21.04.1825), корнет Конной гвардии, покончивший самоубийством и Павел (1811—1812), умерший от оспы и три сестры:

Зинаида (1801—1873), с 1823 года была замужем за генерал-майором и дипломатом бароном Людвигом Лебцельтерном (1774—1854),

София (1809—1871), фрейлина, с 1833 года бывшая замужем за графом дипломатом и камергером Александром Михайловичем Борхом (1804—1867),

Александра (1811—1886), с 1829 года бывшая замужем за графом, писателем, художником, церемониймейстером, посланником при мадридском дворе Станиславом Осиповичем Корвин - Коссаковским (1795—1872).

16 мая 1821 года, в Париже князь Сергей Петрович Трубецкой и графиня Екатерина Ивановна Лаваль поженились. Брак был счастливым. Супруги жили в роскошном особняке графов Лаваль на Английской набережной Петербурга.

Еще с середины 1814 года в полках русской армии вернувшейся из-за границы возникают офицерские кружки – артели, в которых молодые ветераны обсуждают увиденное и пережитое, размышляют о будущем Отчизны.

9 февраля 1816 года в Петербурге было создано первое тайное общество «Союз спасения».

Его учредили: Сергей ПетровичТрубецкой, Александр Николаевич Муравьев, Никита Михайлович Муравьев, братья Михаил и Сергей Ивановичи Муравьевы-Апостолы и Иван Дмитриевич Якушкин.

Своей задачей «союз» ставил отмену крепостного права и замену самодержавия представительным правлением.

В январе 1818 года в Москве было создано новое общество «Союз благоденствия».

Цели его были те же, но масштаб иной, от узкой конспирации решено было перейти к массовой организации.

Трубецкой принимает активное участие в работе управляющего органа общества – Коренной в управе. Часто участники тайного общества собираются в комнатах князя и его супруги, в особняке Лаваль.

С июня 1819 года по сентябрь 1821 года князь жил в Париже, где был увлечен не только делами сердечными, князь общался с известными политиками писателями, общественными деятелями, слушал лекции всех известных профессоров и прошел полный курс естественных наук, особенно увлекшись химией.

По возвращении Трубецкого в Москву в сентябре 1821 года «Союз благоденствия» был распущен, что стало началом создания двух новых обществ.

Трубецкой стал одним из лидеров «Северного общества» ему, как политику были близки идеи « Конституции Никиты Муравьева» и не близки радикальные идеи «Русской правды Пестеля». Полковник Трубецкой был автором программного документа общества – «Манифеста к русскому народу».

В феврале 1825 года Трубецкой приехал в Киев, где занял должность дежурного штаб-офицера 4-го Пехотного корпуса. Киевский дом Трубецких стал местом встреч и споров лидеров тайного общества.

Предполагалось выступить в мае 1826 года во время смотра в присутствии монарха 2-й армии, но неожиданная кончина Александра I изменила планы заговорщиков.

В ситуации междуцарствия решено было в случае отказа Константина Павловича от престола, помешать воцарению Николая.

Для координации действий был необходим опытный лидер – диктатор выступления. Парадоксально, но им был выбран князь Трубецкой, сторонник бескровного восстания, идеалом которого была конституционная монархия. Трубецкой же был основным автором плана вооруженного выступления и захвата власти.

План этот, однако, товарищами Трубецкого был полностью провален.

Невыполнение четкого плана стало основной причиной трагических событий 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга.

Провал плана и, следовательно, обреченность выступления опытный офицер Трубецкой понял, очевидно, ранее многих своих товарищей.

Трубецкому так и не пришлось исполнить обязанности диктатора. Выступление на Сенатской площади было разгромлено.

Утром 15 декабря на квартире своего родственника австрийского посланника графа Людвига Лебцельтерна, Трубецкой был арестован.

Первый допрос в Зимнем дворце проводил сам император, затем арестанта поместили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

Бесконечные допросы закончились 13 июля 1826 года, когда Верховным уголовным судом, государственный преступник Трубецкой был приговорен по первому разряду к 20-и годам каторги с последующим пожизненным поселением в Сибири.

В ночь на 24 июля 1826 года со второй партией осужденных, закованный в ручные и ножные кандалы, Трубецкой был отправлен в Сибирь.

Преодолев расстояние в 5725 верст за 36 дней, через Тихвин – Рыбинск – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Пермь – Екатеринбург - Тюмень – Тобольск – Нижнеудинск, в ночь на 29 августа 1826 года Трубецкой был доставлен в Иркутск. Впереди его ожидали 30 сибирских лет, 13 лет каторги и 17 лет поселения.

В губернском центре государственные преступники не задержались, вскоре вместе с Волконским и братьями Борисовыми Трубецкой был доставлен в Николаевский винокуренный завод в 70 верстах от Иркутска.

Переписка, общение с другими каторжниками, общение между собой на иностранных языках, государственным преступникам были запрещены.

Работы по заготовке дров были не тяжелы, тяжелы были душевные сомнения и терзания бывшего князя.

Спасением Сергея Петровича стала его жена. Еще когда Трубецкой был в крепости, только узнав, что муж не будет казнен, княгиня приняла решение разделить его участь.

25 июля 1826 года Екатерина Ивановна покинула роскошный родительский дом на Английской набережной.

Ее путь в Сибирь лежал через Москву, где в ожидании коронационных торжеств находилась царская семья, поскольку и на добровольное изгнание требовалось дозволение монарха.

За помощью жена каторжника обратилась к жене императора, и лучшего ходатая было не найти. Как ни был Николай I против этого «душевного порыва», отказать он не смог. Княжна Алина Волконская, видевшая в эти дни Трубецкую в Москве, написала своей матери: «Я видела Каташу, она уезжает в Сибирь, как на праздник».

Ни отсутствие сна и отдыха, ни поломка кареты, ни нападение разбойников не остановили княгиню на ее пути к мужу.

16 сентября 1826 года княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая приехала в Иркутск. Сопровождавшему Трубецкую швейцарцу Карлу Воше, секретарю ее отца было приказано вернуться в Петербург.

На следующий по приезду день княгиня смогла обнять своего мужа, но уже утром 6 октября княгиня узнала, что ее мужа вместе с семью товарищами куда-то увозят. Пребывание государственных преступников вблизи губернского центра император посчитал опасным, и распорядился о переводе их за Байкал в Нерчинские рудники.

8 октября 1826 года на двухмачтовом судне «Ермак» восьмерых декабристов переправили через Байкал и далее по большому Нерчинскому тракту отправили в рудник Благодатский, куда они прибыли 25 октября.

Княгиню ждали новые испытания, ее снова разлучили с мужем.

Повинуясь высочайшей воле, гражданский губернатор Иркутска генерал Иван Богданович Цейдлер всячески пытался отвратить княгиню от поездки в рудники, но все было тщетно. Княгиня подписала так называемые «условия» лишавшие ее многих гражданских прав и 19 января 1827 года получила официальное дозволение губернатора на отъезд за Байкал.

В начале февраля, вместе с нагнавшей ее в Большом Нерчинском заводе княгиней Марией Волконской, Екатерина Ивановна прибыла в Благодатский рудник, туда, где ее муж и семь его соузников добывали серебряную руду.

Благодатск представлял собою убогое поселение с покосившимися крестьянскими лачугами, в одной из которых, неподалеку от тюрьмы и были вынуждены поселиться первые декабристки.

Условия содержания в переполненной благодатской тюрьме были тяжелее самой работы. Физические и моральные силы узников скоро оказались сильно подорваны, и в этой ситуации, приехавшие княгини, оказались для них настоящими спасительницами, «ангелами - хранителями».

Женщины, оставшиеся без прислуги, достаточных денежных средств и сами жившие более чем скромно, думали только о том, что можно сделать для узников.

Их стараниями скоро был улучшен тюремный быт и питание заключенных, налажена их переписка с родными и друзьями, но главное, само их присутствие прибавило декабристам сил душевных.

Да и отношение тюремщиков к узникам с приездом женщин заметно смягчилось. Видеться с мужьями княгини могли только в присутствии дежурного офицера не более двух часов, два раза в неделю.

Еще с начала 1827 года декабристов партиями стали привозить в Читинский острог и в итоге здесь оказались почти 80 государственных преступников.

Чита представляла собой небольшое село из двух десятков изб и нескольких казенных домов. Помещения острога были заполнены до отказа.

В середине сентября 1827 года в Читу перевели и восьмерых узников Благодатского рудника.

Опережая мужей, в Читу на двух телегах отправились княгини. По прибытии они поселились у Александрины Муравьевой.

Поскольку в окрестностях Читы не было рудников, декабристов, по указанию коменданта генерала Станислава Романовича Лепарского, использовали главным образом на земляных работах. Они копали ров под фундамент возводимой для них тюрьмы и ямы для частокола вокруг нее, засыпали глубокий ров, который тянулся вдоль Московско-Сибирского тракта, и который прозвали «Чертовой могилой».

В зимнее время работали в помещении - на ручных жерновах мололи рожь.

Поначалу Трубецкая, Волконская и Ентальцева снимали комнату в доме местного дьяка, а к началу лета 1828 года декабристки обзавелись собственными домами.

Таким образом, в Чите из домов декабристок образовалась небольшая улица, прозванная узниками «Дамскою».

На деньги, полученные от матери приобрела дом и княгиня Трубецкая.

В начале 1829 года, после снятия кандалов, по ходатайству коменданта Лепарского декабристы получили возможность жить вместе с женами в их домах.

Таким образом, были восстановлены более или менее семейные отношения.

5 февраля 1830 года в жизни четы Трубецких произошло радостное и долгожданное событие, родился их первенец – дочь Александра и жизнь Трубецких наполнилась новыми заботами.

Между тем, оставлять «государственных преступников» среди массы ссыльных в Петербурге посчитали опасным. Поэтому для заключения декабристов был выбран Петровский железоделательный завод, удаленный от Нерчинских рудников на 1000 верст и расположенный за грядой Яблонового хребта. 7 августа 1830 года начался переход на новое место, читинские жители, собравшиеся у каземата, сердечно прощались с декабристами.

Путь от Читы до Петровского завода декабристы проделать пешком, в сопровождении усиленного конвоя.

23 сентября декабристы вступили в Петровский завод.

Новая тюрьма была построена с расчетом на одиночное заключение. Камеры не имели окон, свет проникал только из коридоров через маленькое оконце с железной решеткой в двери. К тому же в камерах было сыро — одноэтажное деревянное здание стояло на болоте.

Жены декабристов добивались улучшения жизни заключенных. Их письма к знатной родне явились своеобразным протестом против условий тюремного быта.

В столицах пошли толки о бесчеловечном обращении с «сибирскими изгнанниками». Под напором общественного мнения Николай I распорядился прорубить окна в камерах Петровской тюрьмы.

За первой уступкой декабристкам удалось добиться следующей. С 1831 года семейным ссыльным разрешили жить в домах, выстроенных недалеко от острога.

Из этих домов, как прежде в Чите, в Петровском заводе вскоре образовалась новая «Дамская» улица.

Дочери Сашеньке было 4 года, когда мама стала учить ее грамоте и когда 16 января 1834 года у нее родилась сестра Лиза, а через год 10 декабря – братик Никита.

Шел год за годом, петровская тюрьма постепенно пустела, друзья Трубецких выходили на поселение, они же покинули ее в последнюю очередь.

6 мая 1837 года в семье Трубецких родилась дочь Зинаида, еще через год 4 октября 1838 года – сын Владимир, которому было суждено прожить только 11 месяцев.

Смерть сына омрачила переезд Трубецких к месту поселения, которым было назначено село Оек в 15 верстах от губернского центра.

29 июля 1839 года Трубецкие покинули Петровский завод. Накануне отъезда, с последней почтой княгиня отослала в Неаполь своей сестре Зинаиде альбом с видами Читы и Петровска, сделанный руками декабристов.

К лету следующего года семья поселилась в Оеке во вновь выстроенном доме.

Устраивались основательно и надолго. Возле дома устроили сад и огород, завели домашних животных.

К этому времени графиня Лаваль прислала в Сибирь, в помощь дочери гувернантку, госпожу Кузьмину. И все-таки сил у княгини Трубецкой с каждым годом оставалось все меньше.

В конце августа дети Трубецких Зина, Лиза и Никита заболели скарлатиной, девочки поправились, а Никиту болезнь унесла в могилу, 15 сентября 1840 года его не стало.

28 января 1842 года, опасаясь скорой смерти, княгиня написала завещание, в котором просила своих сестер позаботиться после ее кончины, о ее детях и муже.

Забота о детях, об их воспитании и образовании стали основным содержанием повседневной жизни четы Трубецких.

Неожиданно о бесправных детях декабристов вспомнил император. 21 февраля 1842 года вышло Высочайшее повеление, позволившее детям государственных преступников поступить в казенные учебные заведения.

Высочайшая милость имела, однако, условие изменения фамилий детей, по именам их отцов.

Трубецкие отказались от такой милости, и в 1845 году их дочери Елизавета и Зинаида поступили во вновь открывшийся в Иркутске девичий институт, как внучки графини Лаваль.

13 мая 1843 года Екатерина Ивановна родила сына, названного в честь дедушки - Иваном.

Жизнь шла своей чередой. Семьи Трубецких и Волконских часто навещали друг – друга в Оеке и Урике, их дети были очень дружны между собой.

15 июля 1844 года княгиня родила четвертую – дочь Софью, но девочка прожила только 13 месяцев.

19 апреля 1846 года не стало графа Лаваль, приехать в Петербург и проститься с умирающим отцом дочери не позволили.

Графиня, пользуясь положением при дворе, хлопотала о переезде дочери с детьми в Иркутск и приобретении для них дома в Иркутске.

Эти хлопоты увенчались успехом, 11 января 1845 года разрешение было получено. Стараниями бабушки Лиза и Зина Трубецкие поступили в том же году в Девичий институт Восточной Сибири.

Это было последнее, что смогла для Трубецких сделать графиня Лаваль, 17 ноября 1850 года из Петербурга пришло известие о ее смерти.

Потеря детей и близких подрывала душевные силы княгини. Она находила опору в вере. Знакомство с архиепископом Иркутским Нилом началось еще с первых дней поселения. Архиепископ присылал княгине духовные книги, был с декабристкой в переписке духовного характера.

Вера в Бога и любовь, пронесенная сквозь годы, это те две опоры, которые помогли семье Трубецких вынести все тяготы сибирского изгнания.

К концу лета 1845 года Екатерина Ивановна с детьми, а чуть позже и Сергей Петрович поселились в просторном доме с красивым садом, неподалеку от стен Знаменского монастыря и реки Ушаковки.

По иронии судьбы дом этот прежде принадлежал губернатору Цейдлеру, тому самому, что пытался прежде, не пустить княгиню за Байкал.

Иркутский дом Трубецких был центром встреч и общения многих декабристов, живших на поселении в Иркутской губернии.

В этом доме жили пятеро приемных детей -воспитанников, взятых Трубецкими в семью. Это были дочери декабриста Михаила Карловича Кюхельбекера Анна и Юстина, сын ссыльнопоселенца Александра Лукича Кучевского Федор, дочь бедного иркутского чиновника Неустроева Мария и соученица Лизы и Зины по Девичьему институту, дочь заводского лекаря Янчуковского Анна.

Кроме того, дом Трубецких был приютом для большого количества «божьих людей» - богомольцев, бедняков и калек.

Хозяйка дома не знала пределов в благотворительности и христианском сочувствии.

Пока позволяло здоровье, княгиня принимала активное участие в жизни женского Знаменского монастыря.

Своими руками и вместе с дочерьми она делала замечательные облачения для священнослужителей.

Сергей Петрович главным своим долгом в Сибири видел в воспитании и образовании детей.

Подход декабриста к образованию был столь серьезным, что он даже сам составлял задачи по математике для своих дочерей.

Кроме того, в Сибири Трубецкой всерьез увлекся метеорологией и несколько лет вел записи метеонаблюдений.

В начале 1851 года в Сибирь, повидаться с отцом - декабристом приехал молодой конногвардеец Петр Васильевич Давыдов.

Прибыв после Красноярска в Иркутск, Петр, вскоре был очарован Елизаветой Трубецкой. 9 января 1852 года в Иркутске состоялось венчание сына и дочери декабристов. Вскоре после свадьбы молодые покинули Иркутск.

Следом пришел черед дочери Александры, 12 апреля того же года Саша Трубецкая стала женой кяхтинского градоначальника Николая Романовича Ребиндера.

Всю весну и начало лета 1854 года Екатерина Ивановна болела.

Летом того же года в Иркутск прибыла сестра декабриста светлейшая княгиня Софья Григорьевна Волконская. Та самая, которая в 1821 году в Париже была посаженной матерью и вела юную графиню Лаваль к венцу.

На закате своих дней княгиня получила возможность в мыслях еще раз вернуться к прежней, навсегда оставленной жизни.

14 октября 1854 года в окружении мужа и детей Екатерина Ивановна покинула этот мир.

Весь Иркутск провожал первую декабристку в последний путь, были и генерал-губернатор Муравьев – Амурский с супругой.

Гроб с телом княгини несли монахини Знаменского монастыря, в ограде которого, возле могил своих детей и нашла Екатерина Ивановна последний земной приют.

Княгиня не успела порадоваться счастью младшей дочери, свадьба Зинаиды и чиновника из администрации генерал-губернатора Николая Дмитриевича Свербеева состоялась 29 апреля 1856 года.

После смерти жены Трубецкой уехал к старшей дочери в Кяхту и вернулся в Иркутск только летом.

26 августа 1856 года, в связи с коронацией, новый император Александр II даровал государственным преступникам помилование.

Трубецкому были возвращены дворянские права, он получил возможность покинуть Сибирь.

Расставание с могилами детей и жены было тяжелым.

1 декабря 1856 года, оставив дом на попечение бывшего гувернера Петра Александровича Горбунова, и передав книжное собрание во ВСОРГО, Сергей Петрович с сыном Иваном покинул Иркутск.

В обеих столицах декабристу жить было не позволено, и он уехал в Киев, где жила семья старшей дочери Саши, а летом 1858 года вместе с Ребиндерами переехал в Одессу.

В августе 1859 года Трубецкому было позволено жить в Москве, где в ту пору в университете учился его сын.

Последним испытанием для декабриста стала смерть дочери Александры, она скончалась от болезни легких в Дрездене 30 июня 1860 года.

В ночь с 21 на 22 ноября 1860 года на руках сына и друга, декабриста Гавриила Степановича Батенькова Трубецкой скончался.

Похороны декабриста, состоявшиеся 25 ноября, были многолюдными. Среди провожавших гроб к кладбищу Новодевичьего монастыря было много студентов Московского университета.

За гробом друга декабрист Матвей Иванович Муравьев – Апостол нес образ Спасителя в терновом венце, как символ страдания за народ.

Использованная литература:

И.Н.Кологривов «Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая», журнал «Современные записки», Париж, 1936 год.

З.И.Лебцельтерн «Екатерина Трубецкая», журнал «Звезда» №12, Москва, 1975 год. С.179-194.

М.В.Нечкина «Декабристы», Москва, издательство «Наука»,1982 год.

Э.А.Павлюченко «В добровольном изгнании», Москва, издательство «Наука», 1986 год.

В.П.Павлова и А.Л.Вайнштейн «Декабристы и салон Лаваль», в сборнике «литературное наследие декабристов», Ленинград, 1975 год.

«С.П.Трубецкой. Материалы о жизни и революционной деятельности», автор-составитель В.П.Павлова, том I, «Восточно-Сибирское книжное издание», Иркутск. 1983 год.

«С.П.Трубецкой. Материалы о жизни и революционной деятельности», автор-составитель В.П.Павлова, том II, «Восточно-Сибирское книжное издание», Иркутск. 1987 год.

Рекомендуемая литература по декабристской тематике:

1) Э.А. Павлюченко «В добровольном изгнании». – М., «Наука», 1986.

2) Декабристы и Сибирь: Альбом. - Авторы-составители: М.Д. Сергеев, Н.Н.. Гончарова, А.Ф. Серебряков. – М., Советская Россия, 1988.

3) Декабристы в воспоминаниях современников. : Сост., общ. ред, вступ. Статья и комментарии проф. В.А. Федорова. - Издательство Московского университета, 1988.

4) Мемуары декабристов: Сост. и вступ. ст. А.С. Немзера.– М., «Правда», 1988.

5) Своей судьбой гордимся мы. Декабристы в Сибири.: Сост. М. Сергеев. – Вост-Сиб. кн. изд-во, Иркутск, 1977 г.

Сергей Петрович Трубецкой

Самая загадочная фигура из всех Трубецких – декабрист Сергей Петрович Трубецкой.

Всю свою жизнь этот странный человек мечтал о тех временах, когда в России закон будет главенствовать над самовластием. В конце 1825 года настал момент, когда Сергею Трубецкому показалось, что мечта его может осуществиться. После смерти в Таганроге императора Александра I в России разразился очередной династический кризис. Наследника у Александра не было. По всем законам на троне его должен был сменить брат Константин. Но за несколько лет до этого Константин женился на незнатной польке, и обещал не претендовать на престол. Вместо него по тайной договоренности наследовать трон должен был его младший брат Николай Павлович. Итак, Николай, было, предъявил свои права на престол, завещание брата. Но военный губернатор Петербурга генерал Милорадович сказал ему, что в России трон не передают по завещанию. И в тот же день гвардия присягнула Константину. В недоумении Николай отправил Константину гонцов с просьбой подтвердить свой отказ от престола. Но тот с ними говорить отказался, и просто послал их подальше нецензурными словами. На две недели в России воцарилось безвластие. Николаю ничего не оставалось делать, как издать Манифест о собственном восшествии на престол. С формальной точки зрения, это был самый настоящий государственный переворот, и армия вполне могла не подчиниться приказам императора, который назначил себя сам.

Этой ситуацией и воспользовались декабристы, рассчитывая, что отобрать власть у Николая, который был совсем непопулярен, будет не так уж трудно. Диктатором, то есть руководителем выступления был избран Сергей Трубецкой.

Но в день восстания князь Трубецкой так и не появился здесь на Сенатской площади. 14 декабря 1825 года он как будто бесцельно бродил по Петербургу – никаких разумных объяснений этому нет. Трусом его назвать не повернется язык – при Бородино он в полный рост стоял под французской картечью. Взглядам своим тоже вряд ли изменил – до конца жизни считал, что самодержавие – это беда для России. Может, он понял, что восстание обречено? Если так, то почему не предупредил остальных? Когда по каре мятежников ударили царские пушки, Трубецкой был совсем недалеко, у своей тещи, графини Лаваль. Настолько недалеко, что в окна дома попадали шальные пули, и к вечеру всем пришлось искать новое убежище.

Трубецкой нашел приют на набережной Фонтанки, рядом с Невским, в доме австрийского посланника при русском дворе Лебцельтерна – их жены были родными сестрами. Трудно себе представить, но вечером Трубецкой спокойно пошел в комнату и лег спать. А ночью за ним пришли. Граф Нессельроде и адъютант Николая князь Голицын объяснили изумленному Лебцельтерну, что его родственник – изменник царю и отечеству, и должен немедленно отправиться во дворец. Трубецкой вышел к ним при полном параде, в орденах, так что у пришедших за ним невольно вырвалось: "Да, конечно. На преступника он не похож".

Голицын, смущаясь, отобрал у полковника Трубецкого шпагу. В Зимнем дворце князя уже ждал новый император Николай I, он был вне себя: "Что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник, князь Трубецкой, как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью? И потом, у вас есть дети? Вы счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасна. Ужасна!" Пока князь спокойно писал свои показания, в комнату время от времени вводили для допросов новых заговорщиков. Вдруг император громко сказал Трубецкому: "Вы знаете, что я могу Вас сейчас расстрелять?" Трубецкой также громко ответил: "Расстреляйте, государь. Вы имеете право". Николай подумал, и, не понижая голоса, заявил: "Не хочу! Я хочу, чтобы судьба ваша была ужасная".

Все это время родные Трубецкого пребывали в волнении. Они, конечно, знали, что Сергей Петрович – либерал, но кто в те годы не был либералом? Как он мог покушаться на особу государя, когда не мог даже сделать выговора лакею. Жена князя Екатерина Ивановна, ее сестра и австрийский посланник Лебцельтерн ждали, что все обвинения рассеются, и Трубецкой вернется домой. Тяжесть ситуации они осознали, только когда из дворца принесли записку: "Не сердись, Катя, я потерял тебя и погубил себя, но без злого умысла. Государь мне просил передать тебе, что я жив и живым останусь".

Император не обманул. Трубецкого приговорили к смертной казни, но Николай заменил ее вечной каторгой. Из европейского Петербурга закованного в кандалы князя отправили на Нерчинские рудники. Об условиях тамошнего содержания даже говорить страшно. Зимой у спящих людей там волосы примерзали к нарам. Тяжелая работа в руднике была отдыхом по сравнению с жизнью в тюремных бараках.

Жена Трубецкого Екатерина решила ехать к мужу. Ее отговаривали все – родственники, знакомые, император и императрица. Угрожали, говорили, что ее лишат всех прав, даже дети не смогут носить фамилию отца и будут считаться незаконнорожденными. Когда же все поняли, что эта маленькая женщина совершенно непреклонна, Николай сказал ей: "Ну, поезжайте. Я вспомню о Вас". А императрица прибавила: "Вы хорошо делаете, что хотите последовать за своим мужем. На Вашем месте, я и не колебалась бы сделать то же". Екатерина в ответ только поклонилась. Но, наверное, в голове ее мелькнула мысль: "Повернись фортуна по-другому, и слова царской жены вполне могли стать реальностью".

Екатерина Трубецкая первой отправилась за мужем в Сибирь. Ей было всего 25 лет, у нее не было детей. Она вполне еще могла устроить свою жизнь. Но если бы она, а вслед за ней и другие, не поехали бы тогда в далекий Иркутск, а потом Нерчинск, вряд ли бы их мужьям удалось пережить все тяготы каторги и ссылки. Трубецкая, чуть позже - Мария Волконская, ехали на восток с большим энтузиазмом. Они представить себе не могли, что там ждало их. Дамы из высшего петербургского общества зашивали арестантские робы своих мужей рыбьими кишками. Нитки в Сибири были тогда большой редкостью. Марии Волконской, у которой разболелся зуб, пришлось самой раскаленным гвоздем прижигать его – о враче можно было только мечтать. В довершение всего от лица императора женам декабристов сообщили, что они теперь находятся как бы вне закона, то есть власть не будет защищать их от преступников. А преступники тогда в основном Сибирь и населяли.

Трубецкая прожила в ссылке 28 лет и скончалась 14 октября 1854 года, совсем немного не дожив до царского указа о помиловании. Ее муж князь Сергей Петрович пережил ее на 6 лет, и после смерти императора Николая смог вернуться и в Москву, и в Киев. Трубецкой мало с кем общался, приговаривая, что не хочет быть предметом чьего бы то ни было любопытства. Но до конца своих дней он так и не объяснил, почему в тот роковой день 14 декабря 1825 года он не пришел на Сенатскую площадь. Ведь его молодые товарищи очень рассчитывали на его имя, на его военный опыт, на его авторитет в гвардии, и, в конце концов, просто на его дружескую поддержку.

Вы здесь » Декабристы » ДЕКАБРИСТЫ. » Трубецкой Сергей Петрович.