Волконский Сергей Григорьевич

Сообщений 21 страница 30 из 89

Поделиться2215-12-2017 12:53:15

Князь Сергей Григорьевич Волконский: линия жизни.

Нина Поракишвили

1.Семья: Птенцы гнезда Петрова

Князь Сергей Григорьевич Волконский родился в удивительной семье. Ее родовитости, благородства, воинской и гражданской славы на благо служения Отечеству хватило бы на несколько семей и биографий. И в то же время это была семья на редкость прогрессивная по либеральности методов воспитания детей. Не удивительно, что все три сына и дочь Волконских отличались независимостью суждений и либеральностью взглядов.

Отец Сергея Григорьевича - князь Григорий Семенович Волконский - генерал от инфантерии, был сыном генерал-аншефа князя Семена Федоровича Волконского и княгини Софьи Семеновны, урожденной княжны Мещерской. Князь Григорий был одним из самых близких и любимых соратников Суворова, служил под знаменами Румянцева и Репнина, а в 1802-1817 годах был военным губернатором Оренбургского края. Суворов прозвал Григория Семеновича "неутомимым Волконским" и очень его ценил. Скончался Григорий Семенович в 1824 году, 82 лет от роду, будучи членом государственного совета. Судьба пощадила Григория Семеновича, не дав ему быть свидетелем ареста, следствия и осуждения на вечную каторгу любимого сына Сергея.

Мать - княгиня Александра Николаевна, урожденная княжна Репнина, дочь генерал-фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина и княгини Натальи Александровны, урожденной княжны Куракиной, была обергофмейстериной высочайшего двора и пользовалась огромным уважением и расположением императорской семьи.

Ее отец, князь Николай Репнин, последний представитель этого славного рода "птенцов гнезда Петрова", был известным Екатерининским дипломатом и полководцем, послом Ее императорского величества, в том числе в Варшаве, Константинополе, Берлине, главнокомандующим армией в Молдавии в 1789 и 1791 годах, победителем турецкой армии в Мачине, автором Кучук-Кайнарджийского мира.

И Волконские, и Репнины были потомками Рюриковичей.

У Григория Семеновича и Александры Николаевны было три сына и одна дочь.

Старший сын - князь Николай Григорьевич Волконский (р. 1778), в 1801 году по высочайшему указу был назван в честь своего деда князем Репниным, так как в роду князей Репниных не осталось мужчин, носителей родового имени. Герой наполеоновских войн, он был наместником королевства Саксонского, а затем - генерал губернатором Малороссии.

Средний сын - князь Никита Григорьевич Волконский (р.1782), генерал свиты Его императорского величества Александра Первого, герой наполеоновских кампаний, обладатель золотой шпаги за храбрость.

Сестра - княгиня Софья Григорьевна Волконская (р. 1786), фрейлина высочайшего двора и красавица, впоследствии супруга фельдмаршала, ближайшего соратника императора Александра Первого, начальника штаба Российских войск в Отечественной войне светлейшего князя Петра Михайловича Волконского. 30 августа 1814 года Софья Григорьевна была пожалована в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины.

Самый младший в семье - князь Сергей Григорьевич Волконский (р.1788), герой Отечественной войны, наполеоновских и турецких кампаний, участник 58 сражений, красавец и дуэлянт, обладатель золотой шпаги за храбрость, такого количества отечественных и зарубежных орденов и медалей, что его парадный военный мундир ослеплял блеском наград.

В семье царила обстановка взаимного уважения и любви. Детей в семействе Волконских физическим наказаниям не подвергали. Известен единственный случай, когда Григорий Семенович дал пощечину старшему сыну Николаю, еще подростку, за какой-то серьезный проступок и тот, в слезах и в отчаянии, убежал к себе в комнату и там заперся. Григорий Семенович так распереживался, что через некоторое время встал на колени перед запертой дверью сына и стал в нее стучаться и каяться в содеянном. Когда дверь наконец открылась оказалось, что за дверью сын Николай тоже стоит на коленях... Они обнялись.

Григорий Семенович любил и уважал всех своих детей, в особенности он обожал свою единственную дочь Софью и предоставлял ей нестандартную для молодой девушки по тем временам свободу суждений и поступков.

И конечно, как это часто бывает, в семье обожали, баловали и многое прощали самому младшему и любимому сыну Сержу. Хотя все три сына Волконских отличились в Наполеоновскую и турецкие кампании, именно младшего сына отец с гордостью называл в письмах - "наш герой, князь Сергей".

Чувство бескорыстной и братской любви, заложенное в детях родителями, их семейные ценности, сопровождали трех братьев Волконских и их сестру в течение всей жизни.

В своих Записках Сергей Григорьевич рассказывает, как еще юного Сержа Волконского пожелала сделать наследником большого состояния одна из его тетушек, сестра матери, супруга барона Каленберга. Каленберги были бездетны, но Серж от наследства отказался, посчитав это несправедливым по отношению к двум его старшим братьям - князю Николаю Репнину и князю Никите Волконскому.

В другом случае Серж и Никита отказались от наследства тетушки Анны Семеновны Олениной, сестры отца, так как это оставило бы без гроша почему-то впавшего в немилость ее собственного сына. Князь Григорий Семенович принял наследство сестры, но Никита и Серж тайком от отца передали имение в несколько сот душ оставленному без наследства Алексею Николаевичу Оленину.

Сергей Григорьевич впоследствии писал, что хоть и не лишними бы оказались эти средства для стесненной финансовыми обстоятельствами его собственной семьи по возвращении из Сибирской ссылки, но он ни о чем не жалеет и считает, что поступил правильно.

Ввиду того, что между братьями Николаем и Сергеем было десять лет разницы, князь Николай, семью которого молодой кавалергард Серж Волконский часто посещал, оказал значительное влияние на формирование характера младшего брата, и это безусловно должно вмениться ему в заслугу.

К сожалению, широкому читателю малоизвестен факт, что князь Николай Репнин и князь Сергей Волконский собирали средства и сами заплатили значительные суммы, чтобы выкупить у соседской помещицы и отпустить на волю талантливого молодого крепостного актера, ставшего впоследствии красой и славой русского театра - Михаила Щепкина. За него заломили огромные деньги и князь Сергей, тогда уже генерал-майор, специально надевал свой украшенный наградами военный мундир и ездил по окрестным помещикам, собирая средства, не считая это унизительным. Недостающую сумму братья добавили сами. Ни князь Николай, ни князь Сергей ни разу нигде об этом не обмолвились ни словом, и история освобождения из крепостного рабства стала известна лишь благодаря воспоминаниям самого Михаила Щепкина.

Еще один незаслуженно малоизвестный факт. Князь Николай и князь Сергей поселили безвозмездно на принадлежащих им землях семьи солдат и низших чинов, которые погибли во время военных действий, будучи под их командованием. Они считали, что должны принять на себя долю ответственности за потерю семьями их кормильцев.

Это благородство, скромность и щепетильность были одними из основных черт характера Сергея Григорьевича, его братьев и сестры. Неудивительно, что семейные взаимоотношения и традиции отражались на формировании мировоззрения молодого Сержа Волконского в духе человеколюбия и нетерпимости к рабству.

Нежно любили друг друга Сергей и его старшая сестра Софья, с большой гордостью он всегда отзывался о зяте, светлейшем князе фельдмаршале и министре Петре Михайловиче Волконском, супруге Софьи и их троюродном брате.

Князь Сергей обожал свою племянницу - дочь Софьи княжну Алину (Александру) Петровну Волконскую (в замужестве - Дурново). Именно она посещала в Алексеевском равелине Петропавловской крепости своего любимого дядю Сержа, а Софья Григорьевна и ее сын Григорий провожали князя Сергея в его печальный путь в Сибирь.

Когда разразилась "катастрофа", как тогда во многих затронутых бедой семьях называли декабрьское восстание и заговор, семья Волконских сплотилась перед лицом беды. Изначальный приговор князю Сергею и еще 30 заговорщикам первого разряда был страшен - смертная казнь отсечением головы.

После первого шока страшного приговора и светлейший князь Петр Волконский, и князь Николай Репнин молили высочайшей милости и смягчения приговора зятю и брату во имя заслуг перед отечеством всего рода Волконских и Репниных, но - безуспешно.

Князь Никита писал брату письма поддержки в Петропавловскую крепость. Его супруга Зинаида Александровна Волконская, урожденная княжна Белосельская, красавица и умница, хозяйка знаменитых салонов Москвы и Петербурга, не только писала деверю, которого любила и ценила, нежные письма поддержки в крепость и в Читинскую тюрьму, но так бранила правительство в своих салонах, что попала под полицейский надзор вплоть до своей эмиграции в 1829 году. В августе 1826 года директор канцелярии фон Фок докладывал шефу жандармов: "Между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство - княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг".

Именно княгиня Зинаида в пику новому императору Николаю Павловичу устроила в декабре 1826 года в своем Московском салоне публичные проводы невестки княгини Марии Николаевны Волконской в Сибирь к супругу Сергею.

Однако спасти жизнь своему любимому младшему сыну Сержу удалось только его матери - обер-гофмейстерине императорского двора старой княгине Александре Николаевне Волконской.

К сожалению, многие современные авторы пытаются совершенно незаслуженно представить Александру Николаевну эдакой сухой и церемонной статс-дамой, которая не пожелала оставить своего поста, когда сына Сергея отправили в Нерчинские рудники, и оставалась на нем до самой смерти. Надо отдать должное современникам тех трагических событий: они истинные мотивы матери князя Сергея понимали хорошо, за исключением семьи генерала Николая Николаевича Раевского, но у Раевских на то были личные причины, о которых мы поговорим позже. Взаимоотношения семейств Волконских и Раевских с момента ареста князя Сергея можно сравнить разве что с Монтекки и Капулетти, но, к сожалению, именно субъективное мнение Раевских почему-то возобладало ныне и оказалось на вооружении у наших интернет-пользователей и даже некоторых авторов печатных изданий.

Александру Николаевну очень любила и ценила вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать императора Николая. По некоторым данным современников, императрица пригрозила никогда более не разговаривать с сыном, если он не примет во внимание мольбы матери князя Сергея, который своим поведением на следствии (фактически не предоставляя необходимых сведений следственной комиссии) очень раздражал императора.

Трудно сказать, остался ли жить князь Сергей, а вместе с ним и тридцать других осужденных по первому разряду заговорщиков (выделить одного князя Сергея конечно же было невозможно) благодаря заступничеству вдовствующей императрицы и княгини Александры, либо император Николай собирался проявить милосердие и смягчить приговор Верховного суда, мнения по этому поводу современников разделились. Несомненно одно - и после "смягченного" приговора - вечная каторга, княгине Александре Николаевне удавалось в течение многих лет по крупицам улучшать положение в Сибири сына Сергея и его товарищей в беде.

Как она могла уйти с поста обер-гофмейстерины и первой фрейлины императорского двора, который давал ей единственную возможность через любящую ее императрицу-мать, а после смерти Марии Федоровны в 1828 году - благодаря сердобольной супруге императора Николая Павловича Александре Федоровне помогать своему сыну! Трудно переоценить все, что ей удалось сделать для узников, находясь на своем посту: снять кандалы через полтора года после начала срока каторги, уменьшить срок каторги с "вечной" до 20-летней, а затем и 10-летней, разрешить женам проживать вместе с мужьями в их камерах, чтобы у них наконец появились семьи. До самой смерти она оказывала постоянную финансовую поддержку не только сыну Сергею и его супруге Марии, но по их просьбам - и другим каторжанам. Наконец, когда после смерти старой княгини Александры Николаевны Волконской в 1834 году вскрыли ее завещание, в нем оказалась одна единственная просьба: разрешить сыну Сергею и его семье выйти на поселение. Император Николай последнюю просьбу княгини удовлетворил.

В этой связи невозможно не вернуться к сестре князя Сергея Софье Григорьевне. В обществе княгиня Софья Волконская всегда была известна независимостью характера. Ссылка в Сибирь любимого брата Сергея оказалась для нее столь тяжелым испытанием, что родные боялись, что она лишится рассудка и в своем горе пойдет на чрезвычайные шаги. Она сочувствовала брату, и не могла простить императору Николаю его строгости по отношению к князю Сергею. Ведь и сам князь Сергей и его семья всегда считали, что он пострадал исключительно за свои убеждения - ни в каком восстании он не участвовал и оружия в руки не брал. По мнению Волконских, наказание намного превышало степень вины князя Сергея, не в последнюю очередь из-за его упрямого поведения на следствии, но это - предмет наших будущих бесед.

Поговаривали, что у императора Николая были две неразрешимые задачи: чем наградить Петра Михайловича Волконского, который имел все российские ордена и которого он очень ценил, и как смягчить сердце его супруги княгини Софьи Григорьевны. Однако если в первом он преуспел (для награждения князя Петра специально изобретали новые знаки отличия, как то: портрет императора с бриллиантами, бриллиантовый жезл), то в последнем - потерпел полное поражение.

В расстройстве чувств и здоровья летом 1827 года княгиня Софья Волконская с дочерью Алиной уехала за границу, так как не могла заставить себя находиться в обществе императора Николая, а этого требовал придворный этикет и положение ее супруга. С этого времени Софья Григорьевна большую часть жизни проводила за границей, в том числе в Италии у своей невестки княгини Зинаиды Волконской.

Тем не менее, Софья Григорьева оказывала постоянную помощь семье брата Сергея и его сотоварищам по каторге, несмотря на запреты и препятствия. Так как по официальным каналам каторжанам можно было посылать лишь мизерные суммы, она отпускала на свободу своих крепостных, чтобы они уже как свободные люди отправлялись incognito по месту каторги и доставляли денежные средства, продукты и предметы быта семье Сергея Григорьевича.

Долгие годы княгиня Софья Волконская рвалась к брату, но смогла это осуществить только после кончины своего супруга-фельдмаршала, которому она не хотела портить карьеру и положение. В 1854 году, 68 лет от роду, Софья Григорьевна отправилась в Сибирь, в Иркутск, несмотря на предупреждение, что ее перестанут принимать при дворе, и провела там почти целый год, объездив с братом Сергеем почти всю Восточную Сибирь.

После амнистии 1856 года и возвращения князя Сергея с семьей "в Россию", как тогда говорили, они еще провели вместе много счастливых дней. Но ни брата Николая Репнина, ни брата Никиты Волконского в живых уже не было...

Вне всякого сомнения, воспитание, которое князь Сергей Григорьевич Волконский получил в своей семье, принадлежавшей к самой высшей российской аристократии, основанное на человечности, свободомыслии, скромности и честности, преданности Родине, предопределило формирование его мировоззрения, его восприимчивость к самым передовым идеям, ворвавшимся в Российскую империю вместе ураганом Отечественной войны 1812 года.

Поделиться2415-12-2017 12:54:49

2. Ученик аббата: герой, полководец, хлебопашец и инженер

Высокое происхождение князя Сергея Григорьевича Волконского и "заслуги прадедов и отцов", по его собственным словам (Записки), "нимало не дают веса сыновьям и правнукам, а более налагают на них трудную обязанность стать на уровень их".

Действительно, как и полагалось по семейному положению, молодого князя Сержа Волконского в "зрелом" восьмилетнем возрасте зачислили в сержанты и адъютанты ни более ни менее - к генералу Суворову, военному соратнику его батюшки князя Григория Семеновича. Однако прежде, чем улыбнуться этому факту, следует задуматься о глубоком смысле этих, казалось бы, курьезных младенческих назначений: как наследников трона готовили сызмальства к будущему тяжелому державному поприщу, так и "птенцов" лучших российских семейств готовили к не менее тяжелому и славному поприщу - эту державу защищать, что они и делали - с блеском и героизмом.

Однако дети получали и серьезное гражданское образование. Серж Волконский обучался дома вплоть до 14-летнего возраста, когда, в 1803 году, его определили в частный институт аббата Николя в Петербурге, на Фонтанке, предтечу и старшего брата менее привилегированного Царскосельского лицея.

Князь Сергей Григорьевич Волконский - ученик аббата Николя

Институт аббата Николя считался самым лучшим учебным заведением России. Совоспитанниками Сержа Волконского были герцог Адам Вюртембергский, князья Голицыны, Гагарины, графы Алексей и Михаил Орловы, графы Александр и Константин Бенкендорфы. Многих из них впоследствии связывала и дружба, зародившаяся в институте, и последующие ратные подвиги. Старшие братья князя Сергея, Николай и Никита, также воспитывались в этом институте.

Основатель института Доминик Шарль Николь родился в 1758 году в Руане и всю свою жизнь посвятил воспитанию молодежи в коллегии Св. Варвары. Он оставил революционную Францию в 1793 году и прибыл в Россию, где и открыл свое училище. Воспитанники его горячо любили, ценили родители, лестно отзывалась о нем и императрица Мария Федоровна. Ежегодная плата за обучение в "аристократическом пансионе" Николя составляла по тем временам огромную сумму в 1500 рублей.

С присущей ему скромностью князь Сергей в своих Записках отмечает, что система образования, полученная им в институте аббата Николя, не была энциклопедической. Но тем не менее окончивший институт в 1806 году Серж Волконский в совершенстве владел тремя иностранными языками, был обучен европейской литературе, фортификации, инженерии, математике. Все эти знания оказались чрезвычайно полезны князю Сергею в его долгой и необычной жизни.

Однако было еще одно качество, привитое аббатом Николем своим воспитанникам - это тщательное и добросовестное отношение к делу, за какое бы они не взялись, терпение и настойчивость в достижении цели. Этим качеством князь Сергей овладел в полной мере, и как же оно ему пригодилось!

Французский язык для русской аристократии был родной речью. Князь Сергей писал и изъяснялся в первую очередь по-французски, сильно при этом грассируя, так что рядовым солдатам и, впоследствии, сибирским мужикам, русская речь князя казалась картавой. Однако безупречное знание английского, и тем более немецкого языка, было уже достаточно редким сочетанием. Знание нескольких языков было оценено князем Сергеем вполне и во время наполеоновских кампаний, и во время его многочисленных странствий и путешествий по Европе.

География военных баталий, в которых принимал участие князь Сергей (всего - 58!) столь обширная, что ее невозможно привести в этом очерке, и я отсылаю заинтересованного читателя к первоисточнику - бесподобным по своей точности, искренности и занимательности Запискам князя Сергея Волконского. К тому же мы на ратных победах князя остановимся в следующем очерке. Действительно, боевые дороги 18-летнего ротмистра, 23-летнего полковника и 24-летнего генерала проходили по полям сражений России, Турции, Саксонии, Пруссии, Франции, и везде он проявлял не только героизм и мужество, но и качества отличного офицера, тактика и стратега.

Незадолго до Тильзитского мира, перед переправой через Неман ротмистр князь Волконский, свободно говоривший по-английски, был прикомандирован к английскому генералу Хатчинсону (Hutchinson), прибывшему в русскую армию в качестве советника и наблюдателя. Тогда же он познакомился с лордом Робертом Уилсоном (Robert Thomas Wilson), почти что своим ровесником, находившемся при генерале, и подружился с ним.

Забавную историю князь Сергей поведал в своих Записках по поводу подписания Тильзитского мира. Молодым русским офицерам очень уж хотелось воочию увидеть Наполеона Бонапарта, но переправиться на "французский" берег Немана можно было только по специальным "билетам", которые младшим чинам не выдавали. Тогда князь Сергей и его закадычный друг князь Лопухин переоделись немецкими крестьянами, разносчиками съестного (благо немецким языком Волконский владел!) и таким образом попали в Тильзит.

В 1810 году штаб-ротмистр князь Сергей Волконский, находясь на русско-турецком фронте и будучи адъютантом главнокомандующего Дунайской армией генерала Каменского, участвовал в осаде и взятии Силистрии. Несмотря на молодой возраст (21 год), князю было поручено участвовать в переговорах о её сдаче. "При заключении условий" он "был послан в Силистрию для получения ключей города и знамен войсковых".

В первые же дни Отечественной войны 1812 г. уже в ранге флигель-адъютанта императора Александра Первого князь Сергей Волконский получил ряд наиважнейших заданий, от которых зависел исход ключевых военных операций и которые он успешно выполнил. Это были поездки в расположение полков Войска Донского, проверка готовности к обороне крепости Динабург и самое ответственное и опасное - поездка с секретным пакетом к главнокомандующему 2-й Западной армией генералу Багратиону, находившемуся в арьергарде отступавшей российской армии. В пакете содержалось высочайшее распоряжение: идти на соединение с 1-й армией. Князю Сергею было строжайше наказано: в случае пленения пакет первостепенной важности - уничтожить!

Нашему герою предстояло пробираться через районы и города, которые были постепенно занимаемы французами. По мере приближения к арьергарду армии, ему стали попадаться отдельные отступавшие подразделения русской армии и эвакуирующиеся гражданские лица, которые в ужасе отговаривали гонца от продолжения пути. Скаковых лошадей стало брать неоткуда. Тогда, выбрав на основе рассказов очевидцев оптимальный маршрут, дабы не попасть в плен, и захватив извозчика, князь Сергей приставил два заряженных пистолета к голове несчастного и приказал ему скакать во весь опор через опустевшие населенные пункты. Жизненно важный пакет генералу Багратиону флигель-адъютант императора князь Волконский доставил в срок!

Позднее оказалось, что император был так уверен в невозможности выполнения возложенной на молодого ротмистра миссии ("mission impossible!"), что вдогонку ему отправил еще двоих гонцов, но уже по безопасному, обходному пути. Александр был поражен смелостью и находчивостью своего флигель-адъютанта и при следующей аудиенции ему заявил: "я убедился, что вы дельный малый... Я вас буду употреблять, служите и впредь так дельно, усердно, как вы теперь исполнили поручение". И император, и граф Аракчеев стали часто направлять князя Сергея с поручениями разобраться в сложном военном деле, в ситуации на месте, с положением в отдельных частях армии, где необходимы были сноровка, сметливость и находчивость.

В середине июля 1812 г князь Волконский в составе летучего отряда его любимого военачальника генерала Фердинанда Федоровича Винценгероде в должности дежурного штаб-офицера Казанского драгунского полка выполнял задачу нападения на тылы неприятеля. "Мы шли параллельно большой Смоленской дороге, - вспоминал Сергей Григорьевич, - и старались тревожить, где могли ... хвост французской армии".

Вскоре после Бородинской битвы летучему отряду князя Волконского распоряжением главнокомандующего было поручено как можно быстрее занять Звенигород и препятствовать передвижению войск Наполеона далее к Москве. На отряд князя была возложена очередная невыполнимая миссия: не дать возможности французам занять Москву в обход правого фланга русской армии, "держать через отряды летучие сообщения с главной армией, иметь отряды по тракту Ярославскому и Рязанскому и быть... вестником в Петербург о движении неприятеля по Московскому тракту".

С боями отступал отряд "к святой и милой для каждого русского, и в особенности в то время, белокаменной Москве", хотя французы пытались оттеснить его к Клину. Князь Сергей со своим отрядом одним из первых вступил в Москву и был потрясен видом разрушенного и сожженного города: "Развалины обгорелых домов, поруганные соборы и церкви... Вид погоревшей Москвы, поруганье, сделанное французами в храмах Божьих и над стеною Кремля, были горькие впечатления и, как само собою разумеется, утверждали в каждом русском, с тем и во мне, горячее желание изгнать врага из отечества".

За это еще одно безупречно выполненное "невыполнимое задание" 23-летний ротмистр князь Сергей Григорьевич Волконский был произведен в чин полковника и был назначен командиром партизанского отряда, состоящего из трех сотен казаков. В его задание теперь входило действовать в направлении главной дороги к Духовщине, "тревожить неприятеля в принятом им отступательном движении, уничтожать переправы, мосты и продовольственные средства и запасы, забирать пленных, одним словом, причинять ему всевозможный вред:". На Духовщине отряд Волконского, взяв в плен около 800 французов, вместе с отрядом генерала Платова участвовал во взятии Смоленска.

Вскоре отряд полковника Волконского получил новое задание и снова безупречно исполненное: "...открыл при городе Череге коммуникацию между главной армией и корпусом генерала от кавалерии графа Витгенштейна, равно был в деле на переправе неприятеля через Березину и в преследовании его от Лепеля через Вилейку до г. Вильны, за сие сражение награжден орденом св. Владимира" (послужной список князя Сергея Григорьевича Волконского).

В своих Записках обучавшийся фортификации и военному делу Сергей Григорьевич приводит собственные рассуждения и идеи по поводу организации штурма крепости, тактики наступления кавалерии, сравнивая русскую и английскую технику боя. К штурму он рекомендует "приступать тогда только, когда обстоятельствами исключительными, это необходимо для выигрывания времени и для избежания угрожающего натиска с тыла. В прочих случаях ограничиваться надо для обладания крепостью правильной осадой, при которой, смотря по состоянию крепостных укреплений и по способам, имеющимся к производству осады, можно назначить день... в котором крепость должна сдаться". В этих отрывках наглядно проявляется его талант военного деятеля и полководца.

Не только ратные, но и стратегические способности молодого полководца становились все более очевидны командованию, и князю Волконскому дают еще одно поручение чрезвычайной сложности и важности - уже во время отступления все еще могущественной армии Бонапарта. Французы бросили на Северную армию корпус маршала Удино, который теснил прусские войска. По приказу главнокомандующего русский корпус повернул назад, но его передовые отряды "подвергались большой опасности", так как ранее "им было дано приказание сильно выдвинуться вперед и тревожить неприятеля". Где находились эти отряды, было известно лишь приблизительно, шли ожесточенные бои.

Полковнику князю Волконскому было приказано организовать воссоединение авангардных отрядов и корпусов. В случае неудачи армия союзников (русские и прусские отряды) могли быть разбиты противником поодиночке и это могло повернуть ход всего сражения, а возможно и кампании, снова в пользу французов.

Задача была наисложнейшая. Полковнику Волконскому надлежало установить приблизительное местонахождение отдельных авангардных отрядов по отрывочным донесениям, составить правильный график и маршруты их движений, так чтобы они воссоединились одновременно в заданном пункте, разослать гонцов с приказами и поручениями. И это все - за три дня!

Чтобы справиться с задачей, князь Сергей за трое суток не спал ни одной минуты, от напряжения - во рту ни крошки. Когда же вся работа было проделана и гонцы разосланы, оставалось только ждать результатов. Его полк быстро продвигался по назначению, а сам полковник Волконский от перенесенного напряжения .... спал крепким сном прямо в седле, поддерживаемый с двух сторон под локти верными казаками.

Все его труды были вознаграждены. Авангардные отряды вовремя соединились с корпусом без встречи с неприятелем. 23 августа 1813 г состоялось сражение при Грос-Берене под Берлином, французы были разбиты и отброшены за Эльбу, на следующий день было получено известие об одержанной победе под Кульмом, а в это время Силезская армия Блюхера одержала победу при Кацбахе 26 августа.

Не пробыв в чине полковника и года, 24-летний князь Сергей Григорьевич Волконский был произведен в генерал-майоры.

Во время недолгих перемирий военных кампаний, и по завершении наполеоновских войн князь Сергей Волконский был принят с распростертыми объятиями в лучших домах Европы. В Париже он был знаком со знаменитой писательницей госпожой де Сталь и посещал ее салон, где встречался с писателем и публицистом де Констаном.

Во время Венского конгресса генерал-майор Серж Волконский заказал свой портрет-миниатюру модному живописцу Жану-Батисту Изабэ.

В мастерской художника он столкнулся с пасынком Наполеона принцем Евгением Богарне, и так с ним сдружился, что принц Евгений подарил Сержу Волконскому свой портрет кисти Изабэ. Во время посещения Лондона князь общался с представителями английской оппозиции, со своим давнишним другом лордом Робертом Уилсоном. Его считали интересным собеседником, его общества искали, к его советам и мнению прислушивались в Лондоне, Париже и Петербурге. Путешествовавший по Европе князь Сергей был так воодушевлен устоями европейской демократии, в особенности английским парламентаризмом, что намеревался глубже ознакомиться с республиканским строем правления, собирался с этой целью посетить Америку.

Некоторые исследователи не без оснований полагают, что во время своих путешествий по Европе, помимо удовлетворения характерной для Сержа Волконского неуемной любознательности, он выполнял тайные задания внешней разведки России. Прямых свидетельств тому нет, однако средства для путешествия, помимо матери, ему часто предоставлял зять князь Петр Михайлович Волконский, начальник главного штаба русской армии, который руководил внешней разведкой. В марте 1815 года, будучи в Лондоне, князь Сергей узнает о возвращении Наполеона во Францию (наполеоновские "Сто дней"). Узнав о том, что "чертова кукла" "высадилась во Франции" (слова лорда Уилсона), князь Сергей немедленно просит русского посла в Лондоне графа Ливена выдать ему паспорт для проезда во Францию. Посол отказывает, заявив, что генерал-майору русской армии нечего делать в занятой неприятелем стране и докладывает об этой странной просьбе императору Александру. Но император просьбу генерала Волконского (кстати, путешествующего как частное штатское лицо) поддержал. По Запискам Сергея Григорьевича заметно, что он не сомневался в положительном ответе императора.

Почему? Этого мы, скорее всего, никогда не узнаем с полной достоверностью. Известно только, что в занятом Наполеоном Париже князь Волконский провел всего несколько дней и вернулся в Лондон. В Записках князя есть и прямой намек на род его занятий: он был в Париже в качестве "служебного лица" и способствовал эвакуации русских офицеров, не успевших выехать на родину. Сам Сергей Григорьевич называет четверых русских: троих обер-офицеров и придворного врача Николая Арендта, застрявшего во Франции при раненых русских военных. Он также помог выехать из Франции в Лондон знакомой своей лондонской приятельницы Ольги Александровны Жеребцовой (и даже вывез ее драгоценности!). Возможно, этим его задания в Париже и не ограничивались, и когда-нибудь откроются новые архивы, но давайте, в отличие от некоторых современных исследователей, воздержимся от бурного полета фантазии. Биография нашего героя и без этого богата событиями.

Трудно решить, какие именно факты биографии князя Сергея Волконского наиболее удивительны - его жизни с избытком хватило бы на дюжину других, но один из них, подробно описанный в его же Записках, кажется особенно невероятным и несовместимым с мировоззрением будущего "декабриста". Сергей Григорьевич горячо поддержал план своего старинного друга по флигель-адъютантству графа Александра Христофоровича Бенкендорфа не более и не менее - по созданию жандармерии в России! Оба молодых героя - Серж и Алекс, как они друг друга называли, находились под большим впечатлением от пользы жандармерии во Франции.

Считая графа Бенкендорфа (не без основания) обладателем "чистой души и светлого ума", князь Сергей был согласен с Алексом, полагавшим, что "на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству". Алекс Бенкендорф пригласил и Сержа Волконского в эту когорту "добромыслящих", но император Александр Первый проект графа Бенкендорфа не утвердил, и осуществить его Александру Христофоровичу удалось лишь при императоре Николае Первом.

А жаль! Получил бы тогда Серж Волконский взбучку от своего друга Алекса за идеалистические прожекты по поводу изменения государственного строя в России, и не попал бы в Нерчинские рудники! Но это была бы уже совсем другая история...

Путешествия князя Сергея еще более укрепили его в убеждении, что государственное устройство России, в особенности крепостное право в сочетании с абсолютной монархией, пагубно для ее развития и не позволяет России занять то место в мировом порядке, которого она достойна, и которого для нее жаждал молодой генерал.

На вопрос Следственной комиссии, откуда он заимствовал первые революционные мысли, князь Сергей отвечал: "Полагаю: что с 1813 года первоначально заимствовался вольнодумческими и либеральными мыслями, находясь с войсками по разным местам Германии и по сношении моем с разными частными лицами тех мест, где находился. Более же всего получил наклонность к таковому образу мыслей во время моего пребывания в конце 1814 и в начале 1815 в Париже и Лондоне, как господствующее тогда мнение. Как в чужих краях, так и по возвращении в Россию вкоренился сей образ мыслей книгами, к тому клонящимися".

Поделиться2530-12-2017 21:07:56

К сожалению, все эти факты блистательной биографии князя Сергея Волконского, многочисленные свидетельства его эрудиции, ума и таланта, часто игнорируются некомпетентными русскоязычными интернет-источниками. Зато вовсю тиражируется характеристика, выданная князю в своем дневнике императором Николаем Павловичем во время первого допроса после катастрофы 1825 года: "набитый дурак", "лжец и подлец"!

Помилуйте, разве к умственным способностям князя Сергея это относилось? С точки зрения монарха, любого "здравомыслящего" чиновника или профессионального царедворца человек, принесший в жертву головокружительную военную карьеру, самое привилегированное положение при императорском дворе своей семьи, богатство и, наконец, личное семейное счастье - ради каких-то вольнодумных идей, несбыточных проектов и благородных мечтаний, пусть даже на благо своей Родины, нормальным казаться не мог! Почему "лжец и подлец"? Потому что молчал на допросе, "молчал как одурелый", с ненавистью записал император Николай.

И вот в декабре 1826 года князь Сергей, которому исполняется 38 лет, оказывается в Сибири. После тяжелейшего каторжного года, проведенного в Нерчинских рудниках вместе с семерыми товарищами по несчастью (в том числе князем Трубецким и князем Оболенским), его переводят в Читинский острог, где условия существования были несравненно лучше. Интересно, что остальных узников, осужденных по первому разряду, в том числе и автора "конституции" Никиту Муравьева, и несостоявшегося цареубийцу Александра Поджио, отправили прямо в Читу, и они чистилища Нерчинских рудников не проходили. Видимо, злосчастная "восьмерка" состояла из самых зловредных "набитых дураков", и неизвестно, как бы им удалось этот год пережить, если бы не появление в Дантовском круге ада двух самоотверженных женщин - Екатерины Трубецкой и Марии Волконской.

Уже в Чите лишь через два года (в 1829 году) с каторжан сняли кандалы и предоставили призрачную возможность заниматься какой-нибудь камерной деятельностью - садоводством, ручным трудом. Чем же мог заняться бывший князь, блистательный офицер и полководец, а теперь - каторжанин, после того как с него сняли кандалы? Как мог он применить, казалось, совершенно бесполезные знания и прежний жизненный опыт в остроге, чтобы облегчить свою участь, жизнь последовавшей за ним молодой супруге, а затем и родившимся уже в следующем каземате - Петровском заводе, детям Мише и Нелли?

И тут князь Волконский проявляет себя с совершенно неожиданной стороны! Видно, сказались уроки аббата - терпение и системное научное отношение к любому поприщу. Добавить к этому личные качества Сергея Григорьевича - он обладал неунывающим, любознательным, увлекающимся характером неисправимого оптимиста - и формула выживания в экстремальных условиях налицо.

Одним из самых трогательных примеров эпистолярного жанра, с моей точки зрения, можно считать переписку супруги князя Сергея Марии Николаевны с родственниками мужа - свекровью Александрой Николаевной, золовкой Софьей, невестками Варварой Репниной и Зинаидой Волконской, племянницей Алиной Волконской, из Читинского острога. Напомню, что переписка Маши со своим собственным семейством Раевских, не простившим ей отъезда к мужу в Сибирь, была спорадической и ограничивалась сестрами и редкими письмами отца. Никакой практической помощи семья Раевских оказавшейся в Сибири дочери не оказывала, проявляя удивительную черствость и недостаток христианского прощения и сострадания.

Необходимо пояснить, что самому Сергею Григорьевичу писать письма не разрешалось в течение 11 лет после осуждения, поэтому всю переписку вела Мария Николаевна (как созвучно сталинской формулировке веком позже - "десять лет без права переписки"!)

Что поражает в этих письмах Маши к Волконским, помимо нежного выражения благодарности и любви и различных просьб и бытовых пожеланий касательно облегчения их с Сергеем положения в остроге, так это диапазон литературы, которую она просит прислать. Рядом с французскими книгами и журналами, нотами (княгиня Зинаида Волконская в качестве сюрприза привязала к карете уезжающей в Сибирь Марии так называемое пирамидальное пианино) и словарями, что в общем-то неудивительно, соседствуют учебники по растениеводству, садоводству, табаководству, энтомологии. Она также просит свекровь прислать различные семена и передает список.

Дело в том, что неугомонный и деятельный князь Сергей затеял постройку теплиц, чтобы снабжать любимую супругу, а затем и детей свежими овощами и фруктами. Жена Мария вначале скептически относившаяся к затее, и смеявшаяся, что муж заполонил ее комнату в купленном ею доме в Чите, горшками с самыми разными ростками, "которые плохо идут", позже с гордостью докладывала свекрови, что князь Сергей собирает прекрасные урожаи.

Маша писала свекрови 5 июля 1829 года из Читинского острога: "здоровье вашего сына очень хорошо, он много занимается своим садиком, нашим домашним хозяйством, словом - всем. Я ни во что не вмешиваюсь - и все для меня готово, словно чародейством, как и в былое время". В этом, казалось бы, незначительном отрывке много важных деталей. Во-первых, он свидетельствует, с какой заботой князь Сергей всегда относился к жене - и раньше, до ареста, когда у нее было готово все, чего она бы ни пожелала "словно чародейством", а во-вторых - о его успехах в затеянном, казалось бы, безнадежном новом поприще.

"У меня есть цветная капуста, артишоки, прекрасныя дыни и арбузы, и запас хороших овощей на всю зиму. Надо видеть как доволен Сергей, когда приносит мне то, что взрощено его трудами. Прошу вас, милая матушка прислать ему Альманах опытного садоводника Туэна с дополнениями до последних лет и приложить, главное, атлас, а также Огородник Левшина и другие его сочинения по садоводству", писала 7 сентября 1829 года Маша свекрови из Читы.

Трогательно читать, как тот, кто еще совсем недавно дарил молодой супруге бриллиантовые и рубиновые гарнитуры, меха и дорогие безделушки, теперь с не меньшей радостью приносил ей выращенные своими руками капусту и артишоки.

В том же письме свекрови от 7 сентября 1829 года Маша описывает, как князь Сергей вырастил прекрасный урожай табака, но вот что потом с ним делать, было неизвестно, и тут же просит от имени мужа прислать учебник по производству сигар: "Сергей... очень благодарен вам за хлопоты, которых вам стоило отыскание сигар для него. Он сделал опыт разводки табака из семян, присланных вами и они взошли на славу. Рост стебля и размер листьев так же хороши, как на американских плантациях, но мы не умеем обрабатывать их для употребления. Сергей просит вас, милая матушка, прислать ему следующие книги: Наставление о разведении табаку и приготовлении онаго, Г. Ливотова, 1810 и Наставление о разведении и обработовании табака Д.Готгарда, перевод Жунковского, 1812".

На самом деле курительный табак был чрезвычайно важным для каторжан продуктом. Его употребляли не только для удовольствия, но и окуривались, чтобы уничтожить нательных насекомых (вшей и блох), к которым бывшие аристократы, конечно же, привыкнуть не могли. Иначе им приходилось обтираться скипидаром, и кожа с них сходила лоскутами! Табак свекровь Маши прилежно высылала, но его расхищали по дороге в почтовом ведомстве, так что новое предприятие князя Сергея было делом первостепенной важности.

Надо отдать должное княгине Александре Николаевне Волконской - все заказы невестки выполнялись ею беспрекословно и педантично. Притом ей доставляло особое удовольствие самой ездить по лавкам, покупать, упаковывать и отправлять покупки любимому сыну и невестке.

Позднее, уже в Петровском заводе, особенно после рождения сына Михаила и дочери Елены (родившаяся в Чите в 1830 году дочь Волконских Софья к несчастью не прожила и дня), князь Сергей расширил свои теплицы и оранжереи, и ему стал помогать давнишний друг по Южному обществу и родственник жены Александр Викторович Поджио. Мария Николаевна писала Волконским, что если Поджио работает по вдохновению, то Сергей все доводит до конца упорством и терпением. Плодами оранжереи теперь пользовались многие каторжане. Внук Сергея Григорьевича Сергей Михайлович Волконский писал, что слава теплиц его деда была жива в Сибири до самого конца века!

Еще до переезда в Петровский завод, в Чите, женам было разрешено проживать в камере с мужьями. Почему-то эта "милость" Марии Волконской была предоставлена в последнюю очередь. Она долго и упорно боролась за право "полностью разделить судьбу" с супругом и писала свекрови жалобные письма. Наконец, с помощью Александры Николаевны, это было дозволено в 1829 году, но уже в 1830 году узников перевели из Читы, где они обжились, в казематы Петровского завода - в сырые и холодные камеры без окон.

В Петербург посыпались жалобы дам, и было выдано разрешение окна прорубить. Маша с гордостью сообщала свекрови, что Сергей взял всю реорганизацию их камеры на себя и получилось очень уютно, даже непохоже на тюрьму: "В комнате сухо и температура хорошая. Сообщаю вам все эти подробности, потому что знаю, как это вам интересно ради Сергея и меня. Он положил много труда на нашу незатейливую меблировку, все сделано со вкусом, так что забываешь, что это жилище - ничто иное, как тюрьма" писала Маша свекрови 30 октября 1831 года из Петровского завода.

В Петровском заводе на свет появились Михаил Сергеевич (1832) и Елена Сергеевна (1834) Волконские. Добросердечный комендант Станислав Романович Лепарский разрешал каторжанам посещать камеры друг друга, сам часто заходил играть в шахматы. Собирались чаще всего у Волконских. Мария Николаевна играла на пианино и пела, а Сергей Григорьевич был замечательным рассказчиком и прекрасно декламировал стихи.

В 1835 году Сергею Волконскому с семейством в знак уважения последней воли скончавшейся матери, обер-гофмейстерины императорского двора Александры Николаевны, по высочайшему повелению было разрешено выйти на поселение. Однако "освобождение" было омрачено двумя обстоятельствами: слабым здоровьем детей и стесненным финансовым положением.

Волконские долго боролись за право поселиться в селе Урике, Иркутской области, рядом с декабристом доктором Фердинандом Богдановичем Вольфом, хотя по высочайшему повелению князя Волконского с семьей намеревались поселить в полной изоляции от остальных ссыльных. Помог граф Александр Бенкендорф.

После смерти Александры Николаевны Волконской и отъезда за границу сестры Софьи материальные обстоятельства князя Сергея и его семьи стали критическими. Государственного пособия и денег, присылаемых с седмицы его имений, которые полагались жене и весьма сомнительными способами управлялись ее братом Александром Николаевичем Раевским, не хватало.

Сергею Григорьевичу надо было найти способ содержать жену и малолетних детей в определенном достатке, а ссыльно-каторжным было дозволено заниматься исключительно земледелием. И вот потомок Рюрика, герой отечественной войны, блистательный полководец Сергей Волконский взял полагающийся ему надел земли, нанял мужиков, выписал соответствующую литературу и поставил "дело" на научную основу.

В его библиотеке в доме-музее в Иркутске хранится огромная коллекция книг по сельскому хозяйству. То, что бывший князь Волконский не чурался работы на земле, свидетельствует о его преданности семье, интеллигентности, истинном аристократизме и пренебрежении к мнению обывателей - а эти его черты были известны с молодости. Князь Сергей Михайлович Волконский, внук декабриста, в своих семейных воспоминаниях утверждал, что Сергей Григорьевич во многом повлиял на "уход в народ" графа Льва Николаевича Толстого, с которым встречался в конце 50-х гг. после ссылки.

Хлебопашество Сергея Григорьевича, как ранее и его растениеводство, оказались на редкость удачными. Урожаи были хорошими, и материальное положение семьи стало резко улучшаться. По свидетельствам, собранным краеведом И. Ивановым он "разрабатывал новую землю и покупал готовую, всего имел до 30 десятин. Выезжал в Иркутск и Оек ... в тарантасе на тройке. Имел повара, много мужской и женской прислуги для скотного двора и прачешной, у него было более 20 лошадей, много коров, свиней, а преимущественно коз (яманов). На лошадях пахали, а зимою отправлял под извоз".

Но это еще не все! Князь Сергей научил урикцев... печь вафли! Вот бы удивились столичные гурманы, чем баловали своих детей урикские крестьяне. Сергей Григорьевич сам приготовлял для вафель (крепель) специальные узорчатые формы и сам их пек. Сначала вафельницу нагревали в печи, потом заливали тесто (мука с водой, немного меда и масла), зажимали и опять отправляли в печь. Самый распространенный рисунок формы - герб Российской империи. Но были также кресты, цветочные узоры, рыбки, простые точки и кружочки.

Кстати, позже и другие ссыльнопоселенцы занялись "делом" - золотоискательством (Александр Поджио) и даже мыловарением (Горбачевский), но неудачно.

Первое впечатление от сельскохозяйственной деятельности князя Волконского, - это удивление: как мог добиться таких коммерческих успехов воин-аристократ? Но если ратные дела и были всегда одним из наиважнейших занятий рода Волконских, то не надо забывать, что они были и одними из самых крупных российских землевладельцев, то есть рачительное отношение и забота о земле у Сергея Григорьевича были в крови. "Труд есть доброе дело,- отмечал Волконский в одном из писем,- в особенности когда дает способ обеспечить свой быт и способствует быть полезным и другим".

Сергей Григорьевич в институте аббата Николя был обучен математике и фортификации. Поэтому он смог сам спроектировать и руководить постройкой большого особняка в Урике. Дом был двухэтажный, "громадного размера" и "находился на той же местности, на которой были дома Муравьевых и Вольфа. Все три дома стояли в одном порядке, разделенные отдельными заплотами, в которых были сделаны, для сквозного прохода, калитки, так что муравьевские гости или Волконского и они сами переходили друг к другу внутренними комнатами". "При доме насажен был сад, ... много служб, амбаров". Этот дом Мария Николаевна так полюбила, что просила Сергея Григорьевича перенести его как есть позже в Иркутск в 1845 году, что он и сделал - бревнышко к бревнышку.

Кроме того, Сергей Григорьевич сам спроектировал и руководил постройкой для семьи дачи в Усть-Куде, в 10 верстах от Урика, на правом берегу Ангары, которую называли "Камчатником". Летом там всегда проживала Мария Николаевна с детьми, часто наезжали другие ссыльнопоселенцы: Трубецкие, Муравьевы. И. Иванов писал о князе - "...дача устраивалась под его надзором, и он разбивал природный березняк дорожками, в природных каменных глыбах устраивал диваны, скамейки и разные сиденья на два, на три человека и окрашивал эти природные седалища красками".

Кстати, по свидетельству того же Иванова, Сергея Григорьевича в Сибири все продолжали величать князем, хотя он этого звания и был лишен. Видимо, уважение к человеку, равно как и его достоинство, государственным указом изъять невозможно!

Отзывчивый и чуткий, князь Волконский всегда находил время и средства помогать как товарищам по ссылке, так и местным жителям. По свидетельству сына Михаила Сергеевича, он был "ближе к рабочему люду, это была, можно сказать, его слабость; он входил в подробности занятий крестьян, их хозяйства и даже семейной жизни; они обращались к нему за советом, за медицинскими пособиями, за содействием". Так, например, он "по просьбе крестьян ездил в Казенную Палату хлопотать о неправильно назначаемых по очередям в солдаты" и для этого собрал и юридическую литератору в своей библиотеке.

Вот где сказались навыки строгого пансиона аббата Николя - к любому делу подходить с терпением и профессионализмом! Терпение терпением - но ведь и талант нужен недюжинный, и знания!

A propos о знаниях. Сергей Григорьевич был очень начитан, как я уже отмечала, собрал отменную библиотеку, и если не работал в поле, то вечно носился с неизменной книгой в руках (и искал очки, которые часто бывали у него на лбу!). Прямо по Маяковскому: "землю попашет, попишет стихи". Стихов ссыльный князь не писал, но воспитанием и образованием детей он и Мария Николаевна занимались очень серьезно, особенно, конечно, по тем временам, образованием сына Михаила. До поступления Миши в гимназию ему преподавали дома жившие поблизости друзья семьи и родственники.

Братья Йосиф и Александр Поджио, которых Миша и Нелли называли дядьками (Йосиф был женат на двоюродной сестре Марии Николаевны), и обожавший Мишу его тезка и давнишний друг Сергея Волконского по кавалергардской юности Михаил Сергеевич Лунин преподавали иностранные языки и математику, музыку, а отец преподавал детям литературу. Кстати, заядлым книгочеем, проводившим за чтением целые ночи, был в свое время и отец Сергея Волконского князь Григорий Семенович.

Интересно, что между друзьями Сергеем Волконским и Михаилом Луниным по поводу воспитания Миши Волконского возникли серьезные разногласия. Мишель Лунин, в отличие от своего друга Сержа, возможно в силу того, что не успел обзавестись семьей, или своего бунтарского характера, так и не угомонился и не остепенился, не смог адаптироваться, найти какое-то новое место в жизни в Сибири, найти себе применение. Он все время лез на рожон, продолжал "революционную" деятельность, хоть и всего лишь на словах, и отправлял письма-памфлеты на правительство сестре Екатерине Уваровой в Берлин, прекрасно зная, что эти письма перлюстрируются. Почему-то запоздалую браваду и бретерство Лунина принято превозносить и считать признаком какой-то особой его храбрости. Храбрости, возможно, но уж точно не ума, да простит меня Михаил Сергеевич! Я придерживаюсь того мнения, что способность к адаптации и к условиям жизни во благо других - признак интеллекта, и здесь Сергей Григорьевич - непревзойденный авторитет.

Между прочим, когда Лунина вторично арестовали и отправили в Акатуйскую крепость, где он и погиб, он тем самым поставил под угрозу всех других обитателей маленькой урикской колонии "декабристов". Многие ссыльные спрятались, другие стали уничтожать какие-то документы. Единственным, кто вышел к жандармам спорить и защитить друга, снабдил его одеждой и деньгами и проводил в печальный путь, был Сергей Волконский. Вот это - настоящее мужество и благородство!

Так вот, Лунин советовал, что в воспитании Миши Волконского акцент необходимо делать на физических упражнениях, охоте и спортивных играх. Сергей же Григорьевич, сам - бывший повеса и "проказник", считал, что элемент морального воспитания не менее важен, чем физическое или интеллектуальное развитие.

С этой целью в 1844 году Волконские пригласили польского ссыльного дворянина пана Юлиана Сабиньского заняться домашним воспитание Миши.

Вот как это описывает сам пан Сабиньский: "В дороге с Волконским, а здесь (в Урике - Н.П.) с обоими супругами мы много говорили о воспитании. После ужина он (Сергей Григорьевич - Н.П.) долго заполночь задержался в комнате, где я должен был ночевать, обсуждая со мною разные обстоятельства столь важного предмета. Он познакомил меня с главнейшими чертами характера своего сына, особенными склонностями, не умалчивая и о некоторых недостатках. Мы разбирали, какие средства могут быть самыми действенными для развития первых и исправления последних, какое для этого мальчика может быть направление сообразно настоящему положению родителей, их желаниям и месту, какое их сын может занимать в обществе".

Очень интересный отрывок. Почему-то сейчас принято считать, что воспитанием детей занималась исключительно Мария Николаевна, а Сергей Григорьевич в это время со всклокоченной бородой и граблями в руках носился с мужиками по полям. Пан Сабиньский свидетельствует, как тщательно занимался Сергей Григорьевич воспитанием сына, как он всегда надеялся, что Мише впоследствии удастся занять то место в жизни, которое ему было уготовано наследием отца. Так и случилось. Михаил Сергеевич Волконский при императоре Александре Втором стал членом государственного совета и товарищем министра просвещения России.

Все это будет впереди. А пока в Иркутске Миша Волконский заканчивает гимназию с золотой медалью, но как сыну ссыльно-каторжного ему не позволяют продолжить обучение в университете, и его принимает в должность чиновника по специальным поручениям губернатор Николай Николаевич Муравьев-Амурский.

Миша проявил себя сразу же дельным работником, и его стали часто отправлять в экспедиции, в том числе и на Камчатку, укрепляемую новыми фортификациями. Он был послан осматривать поселения на реке Мае и делать обследования тракта от Якутска до порта Аян на Охотском море, а также - на Амур для предварительных работ по устройству первых крестьянских поселений вдоль течения реки.

Именно с вопросами фортификации Камчатки и присоединения Амурской области связан очень интересный и таинственный эпизод из сибирского этапа биографии князя Сергея Григорьевича. Приблизительно в это же время князь Сергей стал отправлять письма ... кухарке своего друга и крестного отца Миши Ивана Пущина некоей Матрене Мешалкиной. К тому же эти письма в Ялуторовск отправлялись им не регулярной почтой, а исключительно с оказией. "Ты желаешь знать, что происходит у нас на Востоке" - пишет князь Сергей Матрене Мешалкиной, - "плавание началось 17 мая ... плавание и сношение с туземцами благополучное. Дай бог полного успеха предприятию, великого последствиями...", - пишет он с восторгом кухарке друга.

Конечно же понятно, что настоящим получателем писем был сам Пущин. Но к чему вся эта таинственность? Дело в том, что писал князь Сергей о секретных военных укреплениях и фортификации Амура и Камчатки. И тем не менее губернатор считал необходимым посвятить бывшего смертника и нерчинского каторжанина Сергея Волконского в государственные тайны. С какой целью?

Я не любительница фантазировать по поводу исторических событий без серьезных на то оснований, но по посланиям ссыльного князя кухарке Пущина очень похоже, что фортификационный опыт и инженерные знания Сергея Григорьевича были востребованы губернатором Муравьевым. В письме, посланном в Ялуторовск руками инженерного офицера Рейна, Сергей Волконский пишет, что Рейн был послан "с разными прожектами укрепления и защиты Камчатки и нового берега, занятого от устья Амура - от вражеских покушений" и добавляет, что в связи с оборонительной работой на Камчатке "неприятель ничего не предпринимает, а на будущий год - милости просим, лишь бы все предположения были одобрены в Питере".

В следующем письме, переданным эстафетой Матрене Мешалкиной, Волконский пишет ":Камчатке, полагаю, что с сильною волею, может быть дана сильная оборона. Честь и слава Завойко и всем защищавшим, но честь и слава Николаю Николаевичу (Муравьеву-Амурскому - Н.П.), предусмотрением своим и даже на собственную свою ответственность взяв отправление слабых средств столь много, помогших к обороне Петропавловска".

В этих словах звучит такая уверенность и знание деталей проекта укрепления Камчатки, которые могли основываться только на непосредственном знакомстве со всеми проектами обороны Камчатки и только что присоединенного Амура, и личном в них участии.

Удивительный факт! Каким же благородством и любовью к Родине надо обладать, чтобы после 25 лет каторги и ссылки не озлобиться, подобно Лунину, не уйти полностью в заботы о семье, подобно Трубецкому, не вести умозрительную жизнь стороннего наблюдателя, подобно Пущину, а все время находить в себе силы, желание и энергию для применения своих многочисленных талантов и эрудиции. И не только для себя и для своей семьи, но самое главное - для горячо любимой Родины.

Когда князь Сергей с семейством после амнистии вернулся, как тогда говорили, "в Россию", он принялся за свои знаменитые Записки с тем же юношеским задором, сопровождавшим его всю жизнь.

Большая часть его Записок посвящена ратным подвигам своей юности во благо Родины. Круг замкнулся. Но об этом - в следующем очерке.

Поделиться2730-12-2017 21:14:54

3. Боевые награды

"Вам все вершины были малы..."

(Марина Цветаева)

Ратные подвиги героя Отечественной Войны 1812 года князя Сергея Григорьевича Волконского известны достаточно хорошо, но все же не так широко, как хотелось бы. Первая часть его жизни - военные подвиги во славу Отечества - часто отходит на второй план, по сравнению с участием в заговоре "декабристов" и "испытанием Сибирью". Волконский-заговорщик и каторжник затмевает Волконского-полководца и героя. Это несправедливо хотя бы потому, что другого прецедента такого головокружительного взлета в военных рангах, да еще на полях тяжелейших сражений 1805-1814 годов, в истории России просто нет. Кроме Сергея Волконского никто в России не становился генералом в 24 года и главное - в самом пекле войны.

Я намеренно не буду использовать словосочетание "военная карьера", потому что карьерой подвиги князя Сергея не были, а были они бескорыстным и самоотверженным служением Отечеству, впрочем, как и его последующие идеалистические стремления к реформированию государственного строя. Никто не описал лучше и занимательнее самого князя Сергея в замечательных Записках военные кампании, сражения и битвы, участником которых он был. Довольно обширно на эту же тему высказался и внук Сергея Григорьевича князь Сергей Михайлович Волконский в своих воспоминаниях о декабристах. О талантах Волконского-стратега и полководца я упомянула в очерке "Ученик аббата".

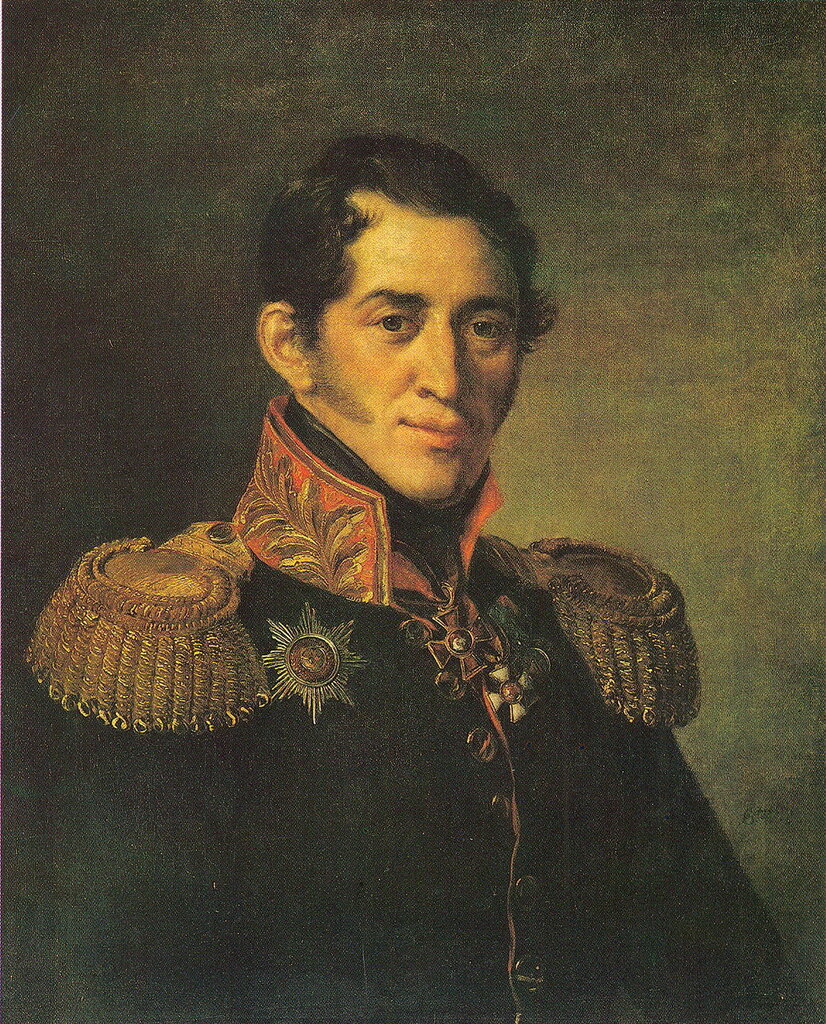

Здесь же мне хотелось бы поговорить о военных наградах князя Сергея. Некоторые из них показаны на портрете 34-летнего генерал-майора князя Сергея Волконского кисти Джорджа Доу, которому был заказан целый ряд портретов героев отечественной войны 1812 года для готовящейся к реконструкции Галереи Героев Зимнего дворца. Малоизвестно, что император Александр самым первым заказал художнику портрет именно князя Сергея Волконского - для пробы, и нашел такое поразительное сходство с оригиналом, что Джордж Доу был избран в качестве основного живописца для Галереи Героев. К сожалению, портрету государственного преступника Волконского не суждено было занять причитающееся ему место в Галерее Героев Отечественной войны до самого 1903 года...

Генерал-майор князь Сергей Григорьевич Волконский.

Портрет Джорджа Доу для Военной галереи

Но начну я с эпизода, заимствованного из записок современницы князя Сергея Анны Григорьевны Хомутовой. Она с друзьями расположилась в ложе в опере в Петербурге. Наполеоновская кампания завершилась, и военные части возвращались в Россию. Дверь в ложу отворяется, и входит генерал-майор князь Серж Волконский, флигель-адъютант его императорского величества. На нем шинель, что, конечно же, является нарушением этикета. Удивленные и заинтригованные обитатели ложи просят князя шинель снять. Он долго отнекивается, но потом подчиняется, и перед глазами ослепленного общества предстает мундир, весь объятый сверканием орденов и наград как солнечными лучами!

Так какие же ордена горели на груди генерал-майора князя Сергея Григорьевича Волконского, начавшего действительную службу 28 декабря 1805 года 17-летним поручиком в Кавалергардском полку?

1806 год: Орден Святого Владимира 4 степени с бантом

Этот самый первый свой орден восемнадцатилетний князь Сергей получил за храбрость и мужество, проявленное в целом ряде сражений с французами в Старой Пруссии в качестве адъютанта при графе Александре Ивановиче Остермане-Толстом. Юный поручик-кавалергард участвовал в следующих сражениях: 12 декабря - под Насельском, 13 декабря - под Стрекочиным, 14 декабря - в генеральном сражении под Пултуском.

Сергей Григорьевич вспоминал в Записках: "Пултуское сражение была боевая моя новизна; состоя при Остермане в должности адъютанта мое боевое крещение было полное, неограниченное. С первого дня я приобык к запаху неприятельского пороха, к свисту ядер, картечи и пуль, к блеску атакующих штыков и лезвий белаго оружия; приобык ко всему тому, что встречается в боевой жизни, так что впоследствии ни опасности ни труды меня не тяготили". В приказе о награждении князя Сергея орденом Св. Владимира говорилось, что он "во все время сражения посылаем был с разными приказаниями под выстрелами неприятельскими, что и исполняемо было им с усердием и расторопностью".

1807 год: Наградной золотой крест за битву при Прейсиш-Эйлау

Этот редкий золотой крест, выпущенный специально для офицеров, отличившихся в одном из самых ожесточенных сражений с французами, - битве при Прейсиш-Эйлау 26-27 января 1807 года, восемнадцатилетний кавалергард Сергей Волконский заслужил, исполняя обязанности адъютанта нового русского главнокомандующего - генерала от кавалерии барона Леонтия Леонтьевича Беннигсена. До этого поручик Волконский участвовал в боях 21 и 22 января 1807 года при Янкове, 25 января - при Гофе и Ландсберге.

Сражение при Прейсиш-Эйлау военные историки по значению и ожесточенности нередко ставят выше Бородинского. Сергей Григорьевич писал в своих Записках, "что все усилия французской армии сбить нас с позиции Прейсиш-Эйлауского сражения были неудачны :до конца наши войска стойко удерживали оную (позицию), отступление наше на другой день не было вынуждено новым натиском неприятеля, но было вследствие соображений главнокомандующего".

Отличившийся в этом бою поручик Сергей Волконский был тяжело ранен пулей в правый бок и награждён золотым знаком отличия. Князь Сергей так им дорожил, что лишенный всех орденов, по амнистии "декабристов", просил императора Александра Второго возвратить ему именно эту награду и полученный позже Георгиевский крест. Его просьба была удовлетворена.

1807 год: Золотая шпага "За храбрость"

Оправившись от ранения, восемнадцатилетний поручик кавалергардского полка Сергей Волконский в должности адъютанта при главнокомандующем заграничной армией бароне Беннигсене участвовал в следующих сражениях: 24 мая 1807 года - при селе Вольфсдорфе, 25 мая - при селах Деппене и Анкендорфе, 29 мая - в генеральном сражении при городе Гейльсберге. 5-6 июня два адъютанта главнокомандующего князь Серж Волконский и его закадычный друг князь Поль Лопухин участвовали в бою при Гутштадте. Генерал Беннигсен докладывал, что они "посылаемы были от меня с разными приказаниями, которые исполняли под ружейными и картечными выстрелами с особенною расторопностью и рвением". 14-15 июня состоялось генеральное сражение при городе Фридланде. Оба друга проявили незаурядное мужество и были награждены: Лопухин орденом Владимира 4-й степени, а Волконский - золотой шпагой с надписью "За храбрость".

Получение именного оружия считалось особым знаменателем военных заслуг. Если до 1788 года Золотым оружием жаловали исключительно представителей генералитета, то после 1788 года золотой шпагой "За храбрость" стали награждать особо отличившихся в боях офицеров. Кстати оба старших брата князя Сергея - князь Николай Григорьевич Репнин и князь Никита Григорьевич Волконский были также награждены именным золотым оружием.

Золотую шпагу "За храбрость" не имели право забирать у награжденного ни в случае его провинности, гауптвахты, ни в случае пленения. Князю Сергею с ней пришлось расстаться через неполных двадцать лет 7 января 1826 года в Умани в расположении своей бригады. Именную золотую шпагу, полученную за храбрость и героизм, он собственноручно отдал приехавшему его арестовывать генерал-адъютанту нового императора Николая Первого, Чернышову.

А пока, по заключении Тильзитского мира, поручик Кавалергардского полка Сергей Волконский возвращается домой в Петербург. На его груди блестят орден Святого Владимира 4-й степени, золотой наградной крест за Прейсиш-Эйлау, а с левого боку свисает золотая шпага с надписью "За храбрость". 11 декабря 1808 года двадцатилетний князь Сергей Григорьевич Волконский был произведен в штаб-ротмистры Кавалергардского полка.

Золотая российская молодежь считала Тильзитский мир, несмотря на отсутствие территориальных потерь и сохранение независимости Пруссии, поражением России. Сергей Волконский вспоминал, что весть о заключении Тильзитского мира и приказ о возвращении в Россию войск "не был по сердцу любящим славу России".

1810-1811 гг.: Турецкая кампания

Однако недолго князь Сергей оставался вне ратных дел. В 1810 году он добровольцем уходит на турецкий фронт. Будучи адъютантом главнокомандующего Задунайской армией графа Каменского 2-го, он перешёл с русской армией через Дунай и участвовал с 24 по 30 мая в осаде, бомбардировании, штурме и покорении крепости Силистрии, 11 и 12 июня - в бою под г. Шумлой. Затем в составе отдельного отряда генерал-лейтенанта Воинова штаб-ротмистр Сергей Волконский участвовал в экспедиции к Балканским горам и в сражении при Эски-Стамбуле. В июле он сражался против турецких войск под командованием Кушанец-паши, окопавшихся на правом берегу Янтры. 26 августа 1810 года князь Сергей участвовал в генеральном сражении близ села Батина. Сражение окончилось полным поражением турецкого корпуса. Затем Волконский принимает участие в блокаде и осаде крепости Рущук вплоть до 8 сентября 1810 года.

Переправа русской армии через дунай в 1811 году.

С турецкой кампанией в биографии Сергея Григорьевича связано два важных и часто неверно и даже клеветнически интерпретируемых эпизода. Они к наградам князя Сергея никак не относятся, но не могу их здесь не упомянуть, так как эти обстоятельства являются излюбленными темами интернетовских недоброжелателей нашего героя.

Молодые адъютанты графа Каменского рвались в бой. Однако командующий, к которому князь Сергей и его друзья, судя по Запискам, особого уважения не испытывали, и сам боялся находиться в гуще битвы, и своих адъютантов отпускать не любил, потому, что предпочитал оставаться в окружении "телохранителей". Поэтому молодые офицеры часто самовольно уходили в военные вылазки, скрывая это от главнокомандующего. Во время одной такой ночной погони за турками штаб-ротмистра Волконского сильно контузило пулей в грудь и от верной смерти его спасла только кавказская бурка. Последствия контузии князю Сергею пришлось перенести на ногах, так как вылазка была "несанкционированной", и о ней он докладывать командованию никак не мог.

Но это его, конечно же, не остановило. И вот во время следующей вылазки и штыковой атаки князю Сергею выбивают все передние зубы, и с этого времени он носит накладные зубы, причем так отлично сделанные, что никто и не подозревал. Такие же накладные зубы носила большая часть героев Отечественной войны и турецкой кампании, большинство офицеров, ходивших в штыковую атаку, но им никто публично в рот не заглядывал.

А вот Сергею Волконскому - заглянули, при освидетельствовании врачом поступившей в Нерчинские рудники первой партии закованных в кандалы аристократов. Вместе со шрамами от ранений, описанием чистого лица, тёмно-русых волос и серых глаз, установили и факт наличия накладных зубов: "конторою и всеми рудниками маркшейдеру" в "описании примет государственных преступников" в декабре 1826 года о Волконском было сказано "от роду 38 лет, ростом 2 аршина 8 с половиной вершков, лицом чист, глаза серые, лицо и нос продолговатые, волосы на голове и бровях тёмно-русые, на бороде светлые, имеет усы; корпусу среднего, на правой ноге, на берце, имеет рану от пули, зубы носит накладные".

Эти слова просочились в наши дни в интернет, и какая же началась фантасмагория!

Часть интернетовских троллей, утверждало, что "по свидетельству современников" (интересно, какие такие современники заглядывали в рот генерал-майору?) в молодости-то он был красив, но ко времени женитьбы на Маше Раевской 36 летний князь Сергей так одряхлел, что потерял все зубы и носил искусственные. Нет, отвечают другие, более терпимые к нашему герою, зубы он потерял в Сибири к 50-летнему возрасту и выглядел поэтому стариком.

Спешу успокоить и тех и других. Свои собственные зубы князь Сергей потерял в возрасте двадцати одного года, в результате штыковой атаки на поле боя, а вот искусственных не терял никогда, поэтому стариком ни в 36, ни в 50-летнем возрасте не выглядел, всегда оставался красавцем и любимцем прекрасных дам, о чем наш следующий очерк. А вот многие другие каторжане, как то братья Йосиф и Александр Поджио, князь Евгений Оболенский, действительно страдали цингой (скорбутом) и зубы теряли. Смею заметить, что в наше время все голливудские и прочие звезды и уважающие себя политики заводят накладные зубы и улыбки в самом начале карьеры.

Из всех Волконских князю Сергею Григорьевичу по праву принадлежит пальмовая ветвь победителя по привлечению интернетовских недоброжелателей, что само по себе представляет интересную психологическую загадку!

Вторая тема связана с прозвищем князя Сергея, которое ему дали друзья со времен турецкой кампании - Бехна. Бехна-Волконский, часто называли его приятели. Услышав незнакомое слово, современные тролли и даже некоторые "историки" и "писатели" скороспелых романов, имена которых не хочу здесь упоминать (плохая реклама - все же реклама), тут же принялись выискивать синонимы. И чего только не напридумали: и вроде это происходит от слова Бахус - то есть князь Сергей любил выпивать (не больше и не меньше других молодых офицеров). Или еще того хуже: проявляя чудеса логики и знания семантики, утверждали, что прозвище происходит от слова "брехня", то есть князь Сергей был лжецом и выдумщиком, когда в действительности, часто к собственному неудобству, он был чрезмерно открытым и правдивым человеком. В любом случае пытаются выискать оскорбительное толкование прозвища.

Вынуждена вас снова огорчить, господа недоброжелатели! Князя Сергея стали звать Бехна со времен турецкой кампании за его любовь к кавказской бурке, которая, как мы уже выяснили, спасла ему жизнь. По-персидски и по-чеченски Бехнам (Behnam) - это благородный муж, отец рода, человек безупречной репутации и герой. Святой Бехнам относится к ассирийскому эпосу. Вот так-то, господа, не пристает ваша клевета к нашему герою!

Русский офицер в бурке

С назначением генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова на пост главнокомандующего Дунайской армией князь Сергей Волконский находился при нём. Его посылали в самые опасные боевые дела. Под командованием этого прославленного полководца князь Сергей участвовал в боях 26 и 27 августа, 7, 10, 17, 23 и 25 сентября. 6 сентября 1810 года он за отличную службу был назначен флигель-адъютантом Его Императорского Величества.

13 октября в составе корпуса генерал-лейтенанта Маркова Сергей Волконский участвовал в переправе через Дунай, а 14 октября в генеральном сражении у села Малой Слободзеи. Турецкие войска были окружены, лагерь визиря взят штурмом, сам визирь бежал. 18 октября 1810 года за отвагу и отличие, проявленные во время турецкой кампании, князь Сергей Волконский в возрасте 21 года был произведен в ротмистры.

Приближалась Отечественная война 1812 года...

1812 год: Орден Святого Владимира 3 степени

С самого начала Отечественной войны 1812 года князь Сергей Волконский в звании Его Императорского Величества флигель-адъютанта в составе 2-й Западной армии участвовал в действительных сражениях при Могилёве и Дашковке. После этого ротмистр Волконский был послан в отряд генерал-адъютанта барона Фердинанда Федоровича Винценгероде, с которым его всю жизнь связывали взаимное уважение и дружба. В составе отряда Винценгероде князь Сергей участвовал в ожесточенных сражениях отступавшей русской армии: 28 июля, под Поречьем; 1 августа, при Усвяте; 7 августа - при Витебске; 31 августа - при Звенигороде и 2 сентября, на реке Москве, при селе Орлове.

14 августа 1812 года полковник Волконский был откомандирован в летучий отряд генерал-адъютанта Голенищева-Кутузова, и в составе этого отряда принимал участие в сражениях: при переправе через реку Воплю, при городе Духовщине и под Смоленском.

2 октября 1812 года в сражении при городе Дмитрове за храбрость и героизм и в знак признания его полководческих талантов (смотрите Очерк 2 - Ученик аббата) князь Сергей Волконский был произведен из ротмистра сразу в полковники, в обход чина подполковника - и это в двадцатитрехлетнем возрасте!

После этого князю Сержу Волконскому было поручено командование летучим партизанским отрядом (вторым параллельным отрядом командовал его друг граф Алекс Бенкендорф). Партизанский отряд полковника Волконского действовал между Оршей и Толочином и сыграл ключевую роль в обеспечении коммуникации между корпусами русской армии.

В знак храбрости, мужества и отличной службы полковник князь Сергей Волконский был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени. В формулярном списке Сергея Григорьевича сказано: ":открыл при городе Череге коммуникацию между главной армией и корпусом генерала от кавалерии графа Витгенштейна, равно был в деле на переправе неприятеля через Березину и в преследовании его от Лепеля через Вилейку до г. Вильны, за сие сражение награжден орденом св. Владимира 3-й степени".

Таким образом, к 1812 году наш герой стал обладателем уже двух орденов Св. Владимира. Слава ратных подвигов и полководческих талантов князя Сергея Волконского разнеслась широко. С этого времени новые награды на его груди стали появляться одна за другой.

К сожалению, широкой гласности не предавалась еще одна важная деталь биографии князя Сергея. Дело в том, что в знак признания его исключительной честности и личной скромности многие главнокомандующие, а в особенности любивший его генерал Винценгероде, поручали именно князю Сергею составлять списки для награждения отличившихся в боях офицеров. Естественно своего имени князь Сергей в списки никогда не включал, и поэтому большинство представлений его к наградам сделано генералитетом и главнокомандующими.

1813 год: Орден Святого Георгия 4-го класса

С 1813 года полковник Сергей Волконский - снова в самой гуще событий - в ключевой должности дежурного по корпусу графа Петра Христиановича Витгенштейна, который после смерти Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова в конце апреля 1813 года был назначен главнокомандующим объединенных русских и прусских войск. В составе корпуса Витгенштейна князь Сергей участвовал в заграничном походе и принял участие в нескольких генеральных сражениях, в том числе - и в ожесточенном сражении 2 февраля 1813 года, под Калишем.

По представлению самого графа Витгенштейна, который высоко ценил молодого полковника, за мужество и храбрость, 24-летний князь Сергей Волконский был пожалован орденом Св. Георгия 4 класса - одним из самых почетных боевых наград России, учрежденным в 1769 году.

За каждым награждением стоял подвиг, а иногда и несколько славных дел - вклад в общую победу над врагом, как в случае с князем Сергеем. По амнистии "декабристов" Сергей Григорьевич с успехом ходатайствовал о возвращении ему Георгиевского креста. Как печально, что, по свидетельству внука князя Сергея Михайловича, эти кровью добытые и возвращенные герою войны награды бесследно сгинули из разоренного большевиками архива Волконских...

Граф Витгенштейн и князь Сергей Волконский и после войны сохранили глубокое взаимное уважение, князь Сергей был в дружеских отношениях со старшим сыном главнокомандующего Львом Петровичем Витгенштейном, своим ровесником, который при полном неведении отца сам являлся членом Южного общества "декабристов". Когда Петра Христиановича назначили главнокомандующим 2-й армии, в которую входила дивизия и бригада члена Южного общества "декабристов" генерал-майора Сергея Волконского, князь Сергей твердо заявил "заговорщикам", чтобы они не обольщались на его счет - на Витгенштейна, своего старшего друга и боевого соратника, он оружия не поднимет. После того как некоторые "заговорщики" стали настаивать на возможности такого развития событий, князь Сергей в возмущении покинул собрание.

В 1826 году старый Витгенштейн никак не мог поверить в вину Сергея Волконского и заявил приехавшему в штаб-квартиру 2-й армии с дознанием генерал-адъютанту Чернышеву, что не разрешит арестовать Волконского. Однако возвратившийся в Умань из Болтышки после мимолетного свидания с женой и новорожденным сыном князь Сергей свое участие в заговоре подтвердил, и к ужасу командующего армией, был арестован.

Но вернемся в далекий, трудный, но тем не менее счастливый для князя Сергея 1813 год, год настоящего звездопада военных наград.

1813 год: Орден святой Анны 2-го класса украшенный алмазами

В составе армии Витгенштейна полковник Сергей Волконский 16 и 18 апреля 1813 года участвует в авангардных сражениях при городе Вейсенфелье, а 20 апреля - в генеральном сражении при городе Люцене. Принимает самое активное участие в организации переправы российских войск через реку Эльбу. В знак отличной службы и проявленного героизма князя Сергея Волконского награждают орденом святой Анны второго класса, украшенным алмазами.

1813 год: Прусский орден "За заслуги"

Из Очерка "Ученик Аббата" мы уже знаем, какую ключевую роль сыграл князь Сергей Волконский в координации совместного наступления на французов русской и прусской армий и фактического спасения прусских частей от истребления противником. В знак признания этих заслуг одновременно с Орденом Святой Анны 2-й степени ему был вручен Прусский орден "За заслуги" - "Pour le M?rite" (фр.) учрежденный в 1740 году прусским королём Фридрихом Великим.

Король дал этому ордену французское название, поскольку это был основной язык прусского двора того времени. Однако неофициально он назвался "Голубой Макс" - "Blauer Max" (нем). Этот орден был высшей военной наградой Пруссии и оставался таковой до самого конца Первой мировой войны.

1813 год: Шведский орден Военного Меча, в петлицу