Неизвестный художник. Портрет Василия Сергеевича Шереметева (копия с портрета Ф.С. Рокотова).

Конец XVIII в.

Декабристы |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Декабристы » ЛИЦА, ПРИЧАСТНЫЕ К ДВИЖЕНИЮ ДЕКАБРИСТОВ » ШЕРЕМЕТЕВ Николай Васильевич.

Неизвестный художник. Портрет Василия Сергеевича Шереметева (копия с портрета Ф.С. Рокотова).

Конец XVIII в.

Шереметевы в Горбатовском уезде

Нетитулованные Шереметевы длительное время владели селом Богородское, которое перешло к ним от князей Черкасских в XVIII веке. Один из них, Василий Шереметев, ушел в отставку в чине генерал-майора и поселился в этом селе. Также им принадлежал еще ряд сел и деревень вокруг Богородского.

Особенно прославились два сына Василия Шереметева: Сергей и Николай. Старшим по рождению был Сергей Васильевич (1792-1866), а известен он тем, что участвовал в подавлении восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825г. Тогда он командовал гвардейским полком. За это был пожалован чином флигель-адъютанта и пользовался особым доверием царя. В 1835г. ушел в отставку кавалерийским генерал-лейтенантом.

Как помещик, С.В.Шереметев проявил себя с одной стороны жестоким самодуром, а с другой — умелым хозяином. Так, например, он приказал вырыть в Богородском пруд, очертания которого изображали какую-то древнегреческую богиню, в центре пруда велел насыпать гору, а на вершине ее поставить беседку, из которой можно было рассматривать окрестности.

Шереметевы организуют в селе Богородском и деревне Лазарево сады. В Богородском строятся также оранжерея и зимний сад с бассейном для тропических лотосовых, также там тогда культивируется знаменитая Виктория Регия. Из зимнего сада к барскому столу подаются экзотические фрукты: персики, апельсины, ананасы и другие.

Занимаются Шереметевы и животноводством. В Лазареве они организуют молочную ферму породистого крупного рогатого скота и конный завод. Для этого выписывают из Англии маток и производителей. В 1848г. на заводе числилось 104 лошади. Шереметевские скакуны выступали на бегах Нижегородской ярмарки и неизменно получали призы.

Шереметевы прикупают еще ряд сел и деревень. Подвластные крестьяне несли денежный оброк и три дня в неделю работали на барщине.

С.В.Шереметев избирался на пост предводителя губернского дворянства.

Несколько иных взглядов, чем Сергей Васильевич, придерживался его младший брат Николай Васильевич Шереметев (1802-1849). Родился он в селе Богородском. В 1823г. поступил на военную службу прапорщиком в лейб-гвардию Преображенского полка. В полку он узнает о тайном обществе декабристов и вскоре вступает в него. Однако активного участия в нем не принимает и в восстании 14 Декабря не участвует. По следствию и по решению военной комиссии его переводят из гвардии в 43-й егерский полк на Кавказ. Он участвует в боевых действиях.

В связи с болезнью Н.В.Шереметев в 1831г. выезжает на лечение за границу — в Карлсбад, а в 1832г. увольняется из армии в чине штабс-капитана. В отставке он приезжает в свое имение Николаевку, неподалеку от Богородского. Вся его дальнейшая судьба связана с нижегородским обществом.

По его инициативе в Нижнем Новгороде создается Дворянский институт, Николай Васильевич является попечителем нижегородской гимназии, которая при нем становится лучшей в Поволжье. На протяжении трех лет (с 1845г.) он избирался предводителем губернского дворянства. Похоронен Н.В.Шереметев в Богородском, в фамильном склепе.

Остальные богородские Шереметевы — Петр Васильевич (1799-1838), Василий Петрович (1836-1883), Петр Васильевич (1882-1916) — оставались просто крупными сельскими хозяевами и промышленниками.

Другая ветвь Шереметевых была знаменита по всей России. Назовем ее представителей, владевших местной вотчиной. Основателем этой линии является Борис Петрович Шереметев (1652-1719), полководец, генерал-фельдмаршал (1701), граф (1706), сподвижник Петра I.

Его сын Петр Борисович (1713-1788), граф, генерал-аншеф (1760), обер-камергер, с 1780г. предводитель московского дворянства. Владелец знаменитых усадеб Кусково и Останкино. Создал балетную и живописную школы, крепостной театр.

Николай Петрович (1751-1809), обер-камергер. Был женат на крепостной актрисе Прасковье Ивановне Жемчуговой, а после ее смерти основал в Москве Странноприимный дом.

Их сын Дмитрий Николаевич (1803-1871), гофмейстер, известный благотворитель, жил в Москве.

Последним владельцем земель в Горбатовском уезде из графской ветви знаменитого рода был Александр Дмитриевич Шереметев (1859-1931) — меценат, музыкант. В 1884г. он восстановил хоровую капеллу, созданную его прадедом в 1750-х гг. В 1900г. учредил в С.-Петербурге «Общедоступные симфонические концерты», где выступал как дирижер, В 1902-1917гг. — начальник Придворной певческой капеллы. В 1918г. был вынужден эмигрировать.

В вотчины в Горбатовском уезде Шереметевы не ездили и управляли ими через своих старост и управляющих. О размерах их здешних владений говорит хранящийся в Государственном архиве Нижегородской области документ под названием «Вотчинное хозяйство Горбатовского уезда накануне реформы 1861 года».

Согласно ему Д.Н.Шереметеву принадлежали следующие вотчины и деревни (правда, некоторые населенные пункты принадлежали ему лишь частично, например, Комарово, Давыдово):

1)Ворсменская вотчина. В нее входили Ворсма, Коровино и ряд пустошей. Земли в ней было более 7009 десятин.

2)Самая крупная — Хвощевская вотчина. В составе ее были села: Хвощевка, Селитьба, Ивановское, Шарголи; деревни: Макариха, Крутиха, Поспелиха, Ключищи, Березники, Шилово, Новинки. К этому нужно прибавить ряд пустошей. Всего здесь числилось 17839 десятин земли.

3)Павловская вотчина. В нее входили село Павлово и деревни: Калинино, Завалищи, Таремское, Заплатино, Долгово, Бобровская, Меленки, Молявино, Крюки, а также к Павлову лес, пустошь Аполева. Всего земли в вотчине было 5387 десятин.

4)Тумботинская вотчина. В ее составе были: село Тумботино, деревни Вязовка и Хреново, пустошь Авечкина. Земли было 3146 десятин.

5)Село Давыдово и ряд пустошей. В них графской земли 450 десятин.

6)В деревнях Комарово, Мещеры, Мунькино и ряде пустошей — 225 десятин.

7)Деревни Леухово, Сергейцево, Сурулово, пустоши Яшник и Худалова. Графских земель тут было 509 десятин.

8)Владения при Сурулове, а к ним пустоши Щипачева и Селейко, земли при с.Батманове. Это 147 десятин.

9)Деревня Захарово с пустошами, в которых земли 124 десятины.

Во всех перечисленных графских вотчинах, селах, деревнях, пустошах земли было около 34 тысяч десятин. К этим владениям нужно прибавить еще принадлежавшую графу Д.Н.Шереметеву, но отсутствующую в вышеупомянутом архивном документе Панинскую и Салавирскую вотчину на юге Горбатовского уезда.

При таком количестве земли Д.Н.Шереметев постарался обделить своих крестьян при проведении реформы 1861 года. Так, например, среднедушевой надел земли крестьянам в Горбатовском уезде составлял 1,1 десятины. Граф дал в Павлове 0,75 десятины, а в Тумботине «спихнул» крестьянам 447 десятин можжевельника. Эту землю нельзя было обрабатывать, невозможно пасти на ней скот.

Иван ПАНКОВ

г. Горбатов

ШЕРЕМЕТЕВ Николай Васильевич (5.03.1804 год, с.Богородское Горбатовский уезд Нижегородская губ./ныне Нижегородская область – 6.02.1849 год, г.Нижний Новгород).

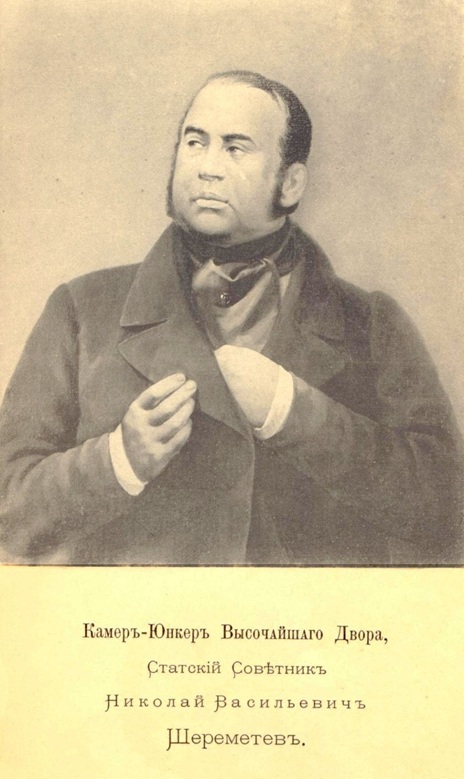

Государственный, военный и общественный деятель, штабс-капитан Лейб-гвардии Московского полка, нижегородский губернский предводитель дворянства (1846-1849 гг.), камер-юнкер, статский советник (23.03.1847 год), попечитель губернской гимназии и Дворянского института.

Самый младший из братьев ШЕРЕМЕТЕВЫХ , сыновей сподвижника Суворова генерала Сергея Васильевича ШЕРЕМЕТЕВА и Татьяны Ивановны Марченко - Николай придерживался несколько иных взглядов, чем самый старший - Сергей. Он также идет на военную службу, поступив в 1823 году прапорщиком в Лейб-гвардии Преображенский полк. Но …

Война 1812 года усилила брожение в дворянской среде. Заграничные походы, знакомство с Европой породили у многих иллюзии и соблазны. В моду стремительно входило масонство - приверженность тайным обществам, целью своей считавшим низвержение монархий и традиционных, основанных на христианстве, устоев жизни. Планы заговорщиков, основанные на масонских теориях, были один радикальней другого.

Драма разыгралась 14 декабря 1825 года, вскоре после кончины императора Александра I. Мятежники вывели на Сенатскую площадь около 3000 солдат гвардейских полков, перебив их командиров.

Недавнему выпускнику Пажеского корпуса и уже подпоручику Преображенского полка Николаю ШЕРЕМЕТЕВУ было всего 20 лет, когда он вступил в «Северное общество». Пришел ли он в роковой декабрьский день на Сенатскую площадь? Мнения на сей счет расходятся. Скорее, нет. Да и в круг заговорщиков попал, вероятно, из-за недомыслия и сентиментальности. В пользу такой версии говорит и мягкое наказание - заключение на 3 месяца в Кронштадтскую крепость, последовавшее после ареста 20 декабря 1825 года в Петербурге в доме отца.

Ведь что он до этого видел и знал? Родился в селе Богородском в имении своего отца. Не отличаясь крепким здоровьем, воспитывался вначале дома, затем в привилегированном закрытом учебном заведении - Пажеском корпусе Санкт-Петербурга. В 1820 году родители посылают его в Италию на лечение. Далее он попал из камер-пажей на службу в элитный полк (17.04.1823 год), где ему светили хорошие перспективы, карьера. Но, вращаясь в кругу передовых молодых офицеров, ШЕРЕМЕТЕВ, под их влиянием вступает в нелегальное общество …

Арест сына родители и вся семья восприняли как трагедию, и верноподданнические чувства отца были оскорблены. Варвара Петровна была свидетелем, когда прибыл великий князь Михаил на дом к ШЕРЕМЕТЕВЫМ для объявления об этом: «Государь посылает меня к вам, чтобы передать вам, насколько он огорчен случившимся с вами несчастьем; но он также вас извещает, что он не включен в несчастный заговор, то, что он, как ребенок, попался в сети. Он позволил записать свое имя в тайное общество и поступил противозаконно, потому что он присягал не принадлежать ни к какому тайному обществу, ни к ложе». Отец плачет и говорит ему: «Если мой сын в этом заговоре, я не хочу более его видеть и даже первый Вас прошу его не щадить. Я бы и сам пошел смотреть, как его будут наказывать». Великий князь говорит ему: «Государь велит вам сказать, что именно потому, что он принадлежит к такому семейству, как ваше, он не может ему простить, потому что, ежели, он простит Шереметева, но не будет иметь права наказывать других».

Сохранилась записка неизвестного происхождения того времени, из которой видно, что поручик ШЕРЕМЕТЕВ вместе с князем Кропоткиным и графом Прохольским (оба были корнетами) предстали перед военным судом. Но из-за недостатка улик следственная комиссия 5 февраля 1826 года была вынуждена освободить Николая из заключения. Вероятно, и заступничество старшего брата Сергея сыграло свою роль и спасло молодого офицера от сурового наказания. По решению военной комиссии и по Высочайшему Повелению за приналежность к тайному обществу 27 марта 1826 года ШЕРЕМЕТЕВА переводят из гвардии на Кавказ, в 43-й Егерский полк, с установлением за ним секретного надзора, который был прекращен только 29 мая 1831 года. На Кавказе он участвует в боевых действиях против горцев и персов. В начале 1827 года переведен в Ширванский пехотный полк, в мае — в Лейб-гвардии Сводный полк. ШЕРЕМЕТЕВ участвовал в боях за Аббасабад, Сардарабад, Эривань. Командующий Кавказским корпусом генерал Паскевич сообщал Николаю I, что подпоручик ШЕРЕМЕТЕВ в «делах против неприятеля проявил неустрашимость». Произведен в поручики.

Сохранилось его письмо к родителям от 18 ноября 1829 года, из которого видно, что Николай служит в крепости Грозная, а письмо посылает через Кизляр. Пишет, что находится вне опасности, и узнал из газет о награждении брата Сергея орденом Святого Владимира 3-й степени. Просит родителей о вызволении с Кавказа, что жизнь очень дорогая и 2000 рублей давно истрачены …

В конце концов, Николай Васильевич добивается от императора Николая I прощения и в связи с болезнью в 1831 году выезжает на лечение за границу – в Карлсбад, а 17 декабря 1832 года увольняется из армии в чине штабс-капитана Лейб-гвардии Московского полка. Он возвращается на Нижегородчину, в свое имение Николаевку, неподалеку от Богородского и остаток жизни проводит в трудах и заботах. Он становится почетным попечителем Нижегородского александровского дворянского института и губернской гимназии, в судьбах которых принимал активное участие, и личное, и материальное. Институт был создан по его инициативе, а гимназия при нем стала лучшей в Поволжье. С 1846-го по 1848 год Н.В. ШЕРЕМЕТЕВ занимает пост губернского предводителя дворянства (после своего брата Сергея).

Свой досуг Николай Васильевич посвящал псовой охоте и музыке, которой пленился с детства и сам неплохо пел. Варвара Петровна Шереметева, урожденная Алмазова, в ноябре 1825 года вспоминала: «Он страстный охотник до музыки, и мне всегда приятно его видеть в это время. Он не может остаться спокойным, все его тело в беспокойствие, он все еще очень толст, но ничего особенного, потому что он очень высок ростом».

Скончался, неудавшийся декабрист, в 45 лет в родовом имении селе Богородском и был погребен под алтарем богородской Успенской церкви, в фамильном склепе. Н.В. ШЕРЕМЕТЕВ был холост и наследников не имел.

П.И. Мельников на его похоронах сказал: «Человек родословный, патриот по душе и действиям, с благородным образом мыслей, глубоко сочувствующий всему высокому и прекрасному, он 15 лет жил с нами и 15 лет был предметом всеобщей любви, всеобщего уважения. Его благородные мнения у нас были мнениями общественными».

Печально сложилась судьба имения в Николаевке, которое через П.В.Шереметева хотел приобрести помещик Труворов. Послав своего доверенного по фамилии Вертлинский, он получил описание имения от 18.05.1870 года: «...из двух прудов уцелел один. Вместо парка непроходимый дикий лес, признаков дорожек нет, как и строений мало-мальских, за исключением одной избы...»

О нем: Восстание декабристов. Т.8. М.-Л.,1929; Воспоминания Бестужевых.М.,1951; В.Д.Зеленцов Декабристы-нижегородцы/ Записки краеведов. Горький,1975.

Шереметев 2-й Василий Васильевич (1794-1817).

Брат декабриста Николая Шереметева.

Шереметев 2-й Василий Васильевич (1794-1817) – штабс-ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка, младший брат генерал-лейтенанта Сергея Васильевича Шереметева 1-го (1792-1866).

Родился в 1794 году в семье генерал-майора Василия Сергеевича Шереметева (1752-1831) и его супруги Татьяны Ивановны Марченко (1770-1830).

В чине эстандарт-юнкера лейб-гвардии Кавалергардского полка участвовал в Отечественной войне 1812 года, сражался под командой полковника Карла Карловича Левенвольде (1779-1812) в составе 1-й бригады генерала Ивана Георгиевича Шевича (1754-1813) 1-й кирасирской дивизии 5-го корпуса, участвовал в сражениях при Смоленске, Бородино, Тарутино, Малоярославце и Красном, в октябре 1812 года - корнет.

Принимал участие в Заграничных походах 1813-1814 годов, отличился в сражениях при Люцене (Lutzen), Бауцене (Bautzen), Кульме (Kulm). Дрездене (Dresden), Лейпциге (Leipzig), Фер-Шампенуазе (Fere-Champenoise) и Париже (Paris).

В октябре 1813 года – поручик, в октябре 1817 года – штабс-ротмистр.

В 1815 году Шереметев увлекся известной балериной Авдотьей Ильиничной Истоминой (1799-1848), которая около двух лет была у него на содержании и жила с ним на одной квартире, однако, в ноябре 1817 года между ними произошел разрыв - Истомина уверяла, что она «давно намеревалась, по беспокойному его характеру и жестоким с нею поступкам, отойти от него», но в обществе предполагали, что Шереметев наоборот «по юным летам своим, вероятно, ничем другим пред нею не провинился, как тем, что обмелел его карман».

3 ноября 1817 года Истомина переехала на отдельную квартиру, а уже 5 ноября отправилась из театра вместе с губернским секретарём Александром Сергеевичем Грибоедовым (1795-1829) в гости к камер-юнкеру графу Александру Петровичу Завадовскому (1794-1856).

Спустя три дня Шереметев просил прощения у Истоминой, завез её к себе и грозил застрелиться, если она не останется - видя Шереметева «в таком чистосердечном раскаянии и не желая довести до отчаяния», Истомина согласилась и в течение двух следующих дней вынуждена была отвечать на бесконечные расспросы о том, не была ли она у кого-нибудь во время их ссоры, причём Шереметев грозил застрелить уже её.

Получив признания о визите к графу Завадовскому, Шереметев 9 ноября 1817 года вместе со своим другом корнетом лейб-гвардии Уланского полка Александром Ивановичем Якубовичем (1792-1845) явился к последнему и потребовал «тотчас драться насмерть».

Дуэль состоялась 13 ноября 1817 года на Волковом поле – Шереметев выстрелил первым и оторвал пулей край воротника у сюртука противника, ответная пуля прошла Шереметеву через живот и застряла в левом боку.

Секундант Якубович отвёз раненого на его квартиру, где тот и умер 13 ноября 1817 года в возрасте 23 лет, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры (император Александр Павлович, выслушав объяснения Завадовского, признал, что убийство Шереметева было совершено «в необходимости законной обороны»).

Сергей Васильевич Шереметев. Фотография, 1860-1866.

Сергей Васильевич Шереметев (28 августа 1792 — 6 января 1866) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года и подавления восстания декабристов, нижегородский губернский предводитель дворянства, тайный советник.

Принадлежал к ветви Шереметевых, происходивших от Василия Петровича, брата фельдмаршала, и был старшим сыном генерал-майора Василия Сергеевича от брака с Татьяной Ивановной Марченко. Брат декабриста Николая Шереметева.

В службу вступил 4 марта 1808 года корнетом в Литовский уланский полк. 1 мая 1809 года (возможно 1 января 1809 года) переведен в Лейб-Гренадерский полк прапорщиком, и в том же 1809 году в Кавалергардский полк. В Отечественную войну Шереметев участвовал в сражениях: при Бородине, при чём был ранен саблей в лицо и в правую руку, а пулей в ногу и награждён орденом святой Анны 3-й степени. В 1813 году при Кульме получил орден святого Владимира 4-й степени. В 1814 году при Фершампенуазе награждён орденом святой Анны 2-й степени. 14 января 1813 года произведен в поручики. 23 сентября того же года — в штабс-ротмистры, 15 октября 1818 года (год не точен) — в ротмистры и 15 февраля 1819 года назначен командиром эскадрона, а через месяц, 13 марта, произведен в полковники и 22 сентября того же года награждён орденом святой Анны 2-й степени с алмазами.

15 декабря 1825 года Шереметев, находившийся накануне в строю Кавалергардского полка против мятежников, назначен флигель-адъютантом. 22 августа того же года получил орден святого Владимира 3-й степени. 6 декабря 1827 года произведен в генерал-майоры, с назначением состоять при начальнике 1-й Кирасирской дивизии. 31 октября 1828 года назначен командиром 2-й бригады 4-й Уланской дивизии. Во время Турецкой кампании Шереметев в 1828 году был, по Высочайшему повелению, прикомандирован к Легкой гвардейской кавалерийской дивизии и находился при осаде Варны; в 1829 году, командуя авангардом отряда графа Крейца, напал 20 мая при деревне Эскимиле (близ Туртукая) на турок, находившихся под командой Гассан-паши, и разбил их, за что награждён орденом святого Георгия 4-й степени; затем он командовал при осаде Силистрии всей кавалерией осадного корпуса; 13 июля участвовал в сражении при Айдосе и получил орден святой Анны 1-й степени; 19-го разбил турок при Ямболи и 21-го занял город; 31-го в сражении при Сливно. За Ямболи и Сливну получил золотую с алмазами саблю. 23 августа Шереметев занял Демотику, Фереджик и Айроболь.

В 1831 году Шереметев участвовал в Польской войне; 11 мая разбил при Майданеке (Подольской губернии) отряд генерала Колышки «и освободил из плена генерал-маиора Щучного, 1 штаб-офицера, 10 обер-офицеров, две пушки и 50 тысяч рублей и гнал поляков до Австрийской границы»; 26-го участвовал в деле при Ухоне и 28-го при Хеяме. За Польскую войну награждён орденом святого Владимира 2-й степени. 1 августа 1832 года был отчислен от должности, а 2 апреля 1833 года назначен командиром 2 бригады 1 Лёгкой кавалерийской дивизии. 29 мая 1835 года Шереметев был уволен от службы по домашним обстоятельствам, а в 1837 году избран Нижегородским губернским предводителем дворянства. В этой должности пробыл до 18 августа 1839 года и был произведён в тайные советники.

Вторую половину жизни С. В. Шереметев провёл в Нижегородской губернии, где у него были обширные имения. Главной вотчиной его было «знаменитое когда-то» село Богородское (Горбатовского уезда), в котором вместе с 28 приписными деревнями числилось 4908 душ. Крестьяне, занимавшиеся кожевенным производством и торговлей, были на оброке, при чём наименьший оклад был в 25 рублей, а высший доходил до 1500 рублей. Село было очень благоустроено. В нём были: больница на 50 кроватей, при ней находился доктор, аптека и богадельня, с отделением для рожениц, три училища, запасные хлебные магазины и усыпальница при одной из четырёх каменных церквей. Богородское разделено было на 20 участков. В каждом участке домовладельцы избирали посредством баллотирования по два кандидата в должность «думчих» или окладчиков, из которых одного и утверждал помещик. «Думчие» ежегодно делали раскладку всех податей и повинностей, наблюдали за порядком, каждый в своём участке, и разбирали все тяжбы и споры между крестьянами. Делалось это так: тяжущиеся из 20 человек думчих отводили тех, которым они не желали поручать разбирательства своего дела. Из остальных же избирались трое по жребию. Приговор думчих представлялся на утверждение помещика и, по утверждении, приводился в исполнение. Бурмистр и староста также избирались обществом. Кроме того, в имении существовал сиротский суд. Несмотря на это, крестьяне были недовольны помещиком. Между прочим, они жаловались на то, что Шереметев приобретал у крестьян в полную собственность на весьма невыгодных для них условиях земли, купленные ими, согласно с тогдашними законами, на имя помещика. Шереметев весьма строго поступал с «закоренелыми» ослушниками, ссылая их в другое своё село Юрьино (Васильсурского уезда) и лишая их нередко всего благосостояния, каким они пользовались в Богородском. Как человек гордого и властного характера, Шереметев был в открытой вражде также и с местным начальством в лице губернаторов, князя М. А. Урусова и А. Н. Муравьёва. Особенно крупные столкновения с крестьянами и с губернатором Муравьёвым Шереметев имел перед крестьянской реформой, зимой 1858-59 годов.

Понимая, что неминуемо последует освобождение крепостных, Шереметев предложил крестьянам выкупиться на волю, при чём за каждый оброчный рубль крестьянин должен был заплатить 25 рублей капитальной суммы. После решительного отказа от выкупа со стороны крестьян, ожидавших предстоящей эмансипации, Шереметев принял против них разные жестокие и стеснительные меры. Сам уездный предводитель Стремоухов, открыто державший сторону Шереметева, должен был признать, что этот последний «усилил строгость свою в управлении, увлекаясь за пределы благоразумной и справедливой строгости», хотя и объяснял его действия «разными нелепыми толками в народе по поводу ожидаемой вольности». Губернатор, желая оградить крестьян от произвола Шереметева, приказал опечатать бумаги в Богородском вотчинном правлении и просил министра Внутренних дел назначить формальное следствие. 28 марта 1859 года, по Высочайшему повелению, был командирован флигель-адъютант граф Бобринский, с поручением, «войдя в личные сношения с Шереметевым, истребовать от него объяснения по сему предмету и, поверив оныя, если это окажется нужным, убедить его к прекращению неблаговидных и стеснительных для крестьян действий. ВВ случае же уклонения от того Шереметева, распорядиться о производстве формального следствия». Миссия графа Бобринского с внешней стороны имела большой успех. Горбатовские дворяне поднесли ему адрес, в котором благодарили его за «восстановление в глазах крестьян влияния и значения местных властей, дворянством избранных». В то же время Бобринский, уже 10 апреля, мог сообщить Муравьёву, что, «благодаря снисхождению тайного советника С. В. Шереметева, ему удалось привести крестьян его к повиновению, чему лучшим доказательством может служить то, что пред отъездом его крестьяне служили благодарственный молебен за милости, оказанные им их помещиком».

Шереметев сложил с оброчного оклада по 25 копеек с рубля и обещал «отныне даже не предлагать крестьянам выкупа, а ещё менее понуждать, предоставляя жить спокойно и заниматься своими промыслами, и, ожидая в скором времени окончательного преобразования быта помещичьих крестьян, вполне согласен не употреблять более переселения, как меры наказания, равным образом не отдавать своих крестьян в рекруты без согласия на то уездного предводителя дворянства». Но и после этого не прекратилась распря между Шереметевым и Муравьёвым: первый негодовал на то, что Муравьёв, опечатав его бумаги, поступил с ним, «как делается только с государственными преступниками, к числу которых он не может быть причислен по долговременной и преданной его службе престолу и отечеству». «К тому же», писал он по этому поводу, «в роде Шереметевых (мы все гордимся тем) изменников никогда не было и с Божией помощью не будет». Муравьёв в то же время жаловался на действия графа Бобринского и на «изветы» Шереметева и Стремоухова.

«Личная вражда и давнее соперничество обострили отношения двух современников, давно друг друга изучивших и нечаянно столкнувшихся на Нижегородской почве… Столкновение произошло резкое, беспощадное. Странным образом роли переменились: старый декабрист и мистик явился в роли карающего администратора, а старый солдат, враждебный движению 25 года, теперь явился человеком оппозиционным. Старые счёты всплыли между ними, и столкнулись две непреклонные воли». В конце концов Стремоухову, по Высочайшему повелению, был объявлен выговор, а на имя Шереметева из министерства Внутренних дел был прислан конфиденциальный пакет, содержание которого осталось неизвестным, а его и имение взяли в опеку. Результатом было то, что Шереметев «покинул навсегда Россию и уже глубоким стариком поселился в Женеве. Там, говорят, его встречали в церкви»… С. В. Шереметев, с «несомненным умом», был «замечательной личностью по неутомимой деятельности и по непреклонной силе воли». В то же время это был человек тяжёлого и неудобного характера", в котором сохранилась «военная закваска времён Александра I»… "Военные достоинства его были известны Императору Александру II, который однажды в разговоре с своим флигель-адъютантом С. А. Шереметевым, восхваляя эти достоинства его «тёзки», приговаривал: «C’etait un mauvais coucheur»!.

С. В. Шереметев умер 6 января 1866 года и погребён в Сергиевой пустыне, близ Петербурга.

Шереметев не был женат, но от крестьянки Надежды Зайцевой имел четверых воспитанников, получивших фамилию Сергеевых:

Василий Сергеевич (1857—1910)

Василий Сергеевич, младший (1858— ?)

Юлия Сергеевна (ум. 1910), замужем за Борисом Алексеевичем Шереметевым (1831—1886)

Надежда Сергеевна, замужем за Баланаки.

Пётр Васильевич Шереметев (1799—1837/1838) — подполковник Кавалергардского полка, чиновник дипломатической службы, крупный помещик.

Происходил из нетитулованной ветви рода Шереметевых; его отец, генерал Василий Сергеевич Шереметев, приобрёл поместье Юрино, где и родился его сын Пётр.

В кавалерийский полк он вступил в 1819 году корнетом, а через год стал поручиком и был назначен адъютантом командира Гвардейского корпуса. В 1823 году из-за болезни был уволен из армии и стал камер-юнкером.

С сентября 1827 года — на дипломатической службе: сначала — при посольстве в Париже; в 1828 году — при миссии в Турине.

С июня 1828 года — поручик Кавалергардского полка; штаб-ротмистр — с апреля 1830 года; в январе 1835 года вышел в отставку подполковником. В 1829 году лечился на Кавказских минеральных водах и в Кисловодске встречался с Пушкиным, который написал в первой главе «Путешествия в Арзрум» о некоем своём «приятеле Ш.», который по возвращении из Парижа говорил: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься».

В Санкт-Петербурге на Литейной улице, у Шереметевых был дом. Похоронен П. В. Шереметев на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, где ранее была погребена его дочь Татьяна.

Портрет Василия (1836—1893) и Елизаветы (1835—?) Шереметевых.

Нижегородский художественный музей.

Giuseppe Bezzuoli. 1843 г.

С 15 июля 1834 года был женат на Елизавете Соломоновне Мартыновой (1812—1891), сестре убийцы поэта Лермонтова Н. С. Мартынова. Она увлекалась искусством, профессионально писала акварели, её работы сохранились в музее «Новый Иерусалим». После смерти мужа жила десять лет, с детьми и подругой Чернышёвой, в Италии. Видевший их в 1849 году в Петербурге сенатор К. Н. Лебедев, писал: "Все это время я проводил с Шереметевой и Чернышёвой. Милые, добрые и прекрасные, особенно Чернышёва, они слишком свободны, даже грязноваты со своими папиросами, особенно Шереметева. Мне это так бросается в глаза, что я понять не мог, что это за женщина. Но это женщина умная, смелая, образованная... Она, Мартынова, вышла за Шереметева, и Мартыновой не дают места в обществе, которое хотела бы и должна иметь Шереметева, а оставшись вдовой, она уже не хотела переменить на другое свое новое имя, которое в России и вне России звучит богатством... Сверх того Шереметева сделает несчастными своих детей. Она очень дурно воспитывает сына. Дочь миленькая девочка. Замечательно, что у нее же живет и племянник, сын сестры, брошенной повесою Леоном Гагариным".

Скончалась в Риме в 2 февраля 1891 года. В браке имела детей:

Елизавета (20.05.1835—17.06.1923), замужем за Дмитрием Дмитриевичем Бибиковым (1831—1865), сыном тайного советника Д. Г. Бибикова.

Василий (20.08.1836—18.04.1893), поручик, женат на фрейлине Ольге Дмитриевне Скобелевой (ум. 1898), сестре М. Д. Скобелева.

Татьяна (19.08.1837—1838), умерла в младенчестве.

Е. С. Шереметева. Художник Д. Беццуоли (итал. Giuseppe Bezzuoli), 1843 год.

А.В. ЛЮБАВИН

Это был чарующий человек…

(О Николае Васильевиче Шереметеве)

Однажды, листая областные газеты второй половины 30-х годов прошлого века, мне попалась на глаза большая, на целых две полосы, подборка материалов, посвященных «проклятому прошлому», под общим названием «Под гнетом царских сатрапов, помещиков, фабрикантов, кулаков стонала до революции Нижегородская губерния». Среди помещенного в подборке, особо привлекла статья П. Осипова «Помещики Шереметевы». Имя автора, признаюсь, мне ни о чем не говорит, а вот строчки о Николае Васильевиче сразу же «запали в душу». Приведу их как можно полнее и объясню почему.

«При взгляде на портрет Н.В. Шереметева невольно вспоминается гоголевский Собакевич. Грузная, неуклюжая фигура, мясистое, почти квадратное лицо, обрамленное жесткими бакенбардами, короткая шея, плотоядные маленькие глазки, оживляющиеся при виде еды…

На один обед для гостей он тратил столько, что на эту сумму могли бы прокормиться целый год два-три десятка крестьянских семей.

Этот Шереметев был так толст, что не мог выезжать на охоту верхом и ему подавались дрожки. Трубили рога, порскали собаки, лошади скакали по полям, вытаптывая жалкие крестьянские посевы. Однажды крестьяне едва не побили одного из охотников, собутыльников Шереметева. В наказание Шереметев привязал к своим дрожкам несколько крестьян, и они бежали за помещиком всю дорогу до усадьбы»[1].

Прочитал и, улыбнувшись, подумал: как ловко все-таки передергивали факты в угоду политике. Ведь вроде так было, да не совсем. Не смутило слишком уж «пролетарского» автора даже то, что Николай Васильевич в декабристах числился[2], а уж им, первенцам свободы, в советские времена столько (и заслуженно) уделено было внимания!

Однако не все так думали, как П. Осипов. Приведу для сравнения отрывок из воспоминаний другого автора, более близкого по времени к Н.В. Шереметеву – П.С. Шереметева.

Граф Павел Сергеевич, родственник Николая Васильевича, родился в 1871 году, прожил долгую жизнь и умер в военный 1943 год в Москве. Он не бросил Россию в 1917-м, служил ей на культурном поприще и при царе и при большевиках. Благодаря ему многое сохранилось для потомков по истории дворянских родов и особенно усадеб. Для своих современников и коллег в этих вопросах он был непререкаемым авторитетом.

П.С. Шереметев в 1906 году совершил путешествие в Юрино и описал его. В 2012 году А.В. Краско, генеалог из Санкт-Петербурга, издала воспоминания графа. Не все, видимо, страницы сохранились, но то, что опубликовано, совсем по-другому передает «крутую» историю с Н.В. Шереметевым.

Павел Сергеевич рассказывает, что Николай Васильевич был не просто охотник, он «только тем и жил. У него в деревне Николаевке[3] близ Богородского, где он жил, было 600 собак. Гончих было до 300[4]… Однажды вот какой был случай. Охотились под Лысковым у Князя Грузинского; тоже страстный был охотник. А Николай Васильевич верхом не ездил. Очень был тучный[5]. В нем 9 пудов веса было. Какую лошадь ему не подадут, не могли выдержать, и потом он всегда ездил на тройке. Один охотник был, старый уже, все с собаками жил, заскакал раз по озимям. А по озими скакать, кованой подковой хлеб вышибает. Увидали мужики, сбежались, окружили, кричат на него, нешто возможно по чужому хлебу… И хотели они с ним разделаться. Он им сдался и говорит: «Позвольте мне в последний раз в рог протрубить!»… Он и затрубил «на драку». Услыхали все рог,.. прискакали… Николай Васильевич на тройке приехал. Уж досталось мужикам: приказал привязать троих сзади к коляске и поехал. Они бежали и падали. Потом бросил. И ничего. Николай Васильевич был добрый. Когда он умер (в 1849 году), крестьяне на руках несли его…»[6].

От себя добавлю, что любовь к Н.В. Шереметеву у крестьян была так глубока, что один из них, Константин Иванович Каплин-Тезиков, написал на смерть барина оду, которую, по преданию, заучивали и распевали жители села Богородского[7].

А Павел Сергеевич продолжает: «О Николае Васильевиче любопытно было бы узнать больше подробностей. Портрета его в Юрине нет, но в деле Нижегородского дворянства есть увеличенная фотография[8]. Лицо добродушное. Полный, бритый, с рукой за пазухой. По отзывам лиц, его знавших, это был чарующий человек»[9].

«Больше подробностей…», что ж, у любознательного читателя «БФ» такая возможность есть благодаря сохранившейся публикации в «Нижегородских ведомостях». Когда Николай Васильевич скончался, а это случилось в феврале 1849 года, в нашем губернском официозе появилась проникновенная статья в память этого незаурядного человека, и мы ее приводим без сокращений.

«Февраля 5-го в исходе 12 часа пополуночи в Нижнем Новгороде[10] скончался после кратковременной, но тяжкой болезни нижегородский губернский предводитель дворянства, почетный попечитель Александровского Дворянского Института и губернской гимназии, председатель Совета Нижегородского Дворянского Банка, Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА камергер, статский советник и кавалер ордена св. Владимира 4-й степени Николай Васильевич Шереметев.

Он родился 1802 года марта 5[11] здешней губернии Горбатовского Уезда в селе Богородском, которое принадлежало родителю покойного. Получив первоначально домашнее воспитание, Николай Васильевич поступил для довершения своего образования в Пажеский корпус. Из камер пажей он поступил на действительную службу в лейб гвардии Преображенский полк 1823 года апреля 17[12]. В чине подпоручика он находился в Персидской компании 1827 и 1828 годы, был при взятии Эчмиадзина, Аббас-Абада, Сардар-Абада и возвратился в Россию с сводным лейб гвардии полком, сопровождавшим в Санктпетербург персидские трофеи. Произведенный в поручики за отличие в сражении при Эривани, он находясь в лейб гвардии Московском полку 1832 года января 8 произведен был в штабс-капитаны. Разстроенное здоровье заставило Николая Васильевича отправиться в 1831 году к карлсбадским водам, лечение замедлялось и он, находясь за границею, принужден был просить по причине болезни отставку, которую и получил 1832 года декабря 17[13]. В следующем 1833 году он возвратился в Россию и поселился на родине своей, в селе Богородском. Высокия качества его благородной души, его истинно-аристократическое образованность, его светлый просвещенный взгляд на вещи, возвышенный образ мыслей и любовь ко всему высокому и изящному, тотчас же доставили ему возможность занять одно из первых мест в среде нижегородского дворянского сословия. На выборах, бывших в декабре 1833 года, его единогласно избрали на второе дворянское место в губернии – в звание почетного попечителя губернской гимназии. Николай Васильевич был первый, занявший эту должность в Нижегородской Губернии и он занимал ее до самого дня своей кончины. Его заботливости средние учебные заведения наши, бывшие до 1834 года не выше посредственности, обязаны тем, что в скорое время оне сделались лучшими во всем Казанском учебном округе. Первою заботою почетного попечителя было устройство при гимназии благородного пансиона, до тех пор несуществовавшего; заботы эти увенчались скорым успехом: в 1837 году при Нижегородской Гимназии явилось это заведение, прекрасно устроенное на 22 воспитанника в особом поместительном доме. За это по представлению министра народного просвещения он Всемилостивейше пожалован был в звание камер-юнкера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА (5 сентября 1838 г.). Устроивая пансион при гимназии, Николай Васильевич между тем развивал мысль дворянства об устройстве особого, совершенно отдельного от гимназии учебного заведения для образования молодых дворян Нижегородской Губернии, сообразного с их назначением в кругу жизни общественной. Эта мысль предложена была собранию дворянства в 1839 году, и она была одобрена единогласно. Следствием этого было учреждение в Нижнем Новгороде Александровского Дворянского Института, который и был открыт 30 августа 1844 года[14]. Честь прекрасного устройства этого института бесспорно принадлежит покойному Николаю Васильевичу. На выборах 1845 года избранный на пятое трехлетие почетным попечителем гимназии и института, он единогласно был избран и в звание губернскаго предводителя. Оставалось еще несколько дней до того, в который дворянство, готовилось снова единогласно избрать его в эти высшие дворянские звания, но неожиданная смерть положила всему предел: - за пять дней до открытия выборов не стало любимого, всеми уважаемого Николая Васильевича[15]. В продолжении пятнадцатилетней службы своей по выборам дворянства, покойный за ревностную службу свою получал Высочайшие награды: 1840 года сентября 10 пожалован в надворные советники, 1842 года сентября 23 в коллежские советники, 1844 года декабря 3 получил орден св. Владимира 4-й степени, 1847 марта 23 пожалован в статские советники и того же года декабря 5 в звание камергера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. Такова была служба покойного Царю и Отечеству.

С самого поселения своего в Нижегородской Губернии Николай Васильевич обратил на себя почтительное внимание дворянства: это внимание вскоре превратилось в ту общую любовь всего дворянского сословия, которою пользовался покойный до самой своей кончины. Эта общая любовь особенно выражалась на выборах: шесть раз балотировало покойного все дворянство губернии и шесть раз все шары бывали избирательные. Кто был на выборах 1845 года, тот помнит, с каким энтузиазмом дворянство избрало покойного в губернские предводители, кто был в Нижнем весною 1847 года, тому памятно как единодушно выразилась всеобщая привязанность здешнего общества к покойному, когда он отправлялся за границу. Его благородный образ мыслей был так высоко ценим дворянством, что в делах дворянских его мнения всегда делались мнением общественным. Его радушная приветливость, его русское хлебосольство, его благородная ровность обращения со всеми напоминало старинных бояр наших и надобно сознаться, что теперь у нас трудно найти того, кто бы вполне заменил нам покойного в этом отношении. Никогда Нижегородцы не забудут Н.В. Шереметева и его Никольское, где приветливый хозяин с такой предупредительностью встречал гостей своих, где среди цветов одной из знаменитейших оранжерей в России, или за роскошным столом, приготовленном со всей утонченностью гастрономии, посетители Никольского забывали как проходило время в умной и всегда оживленной беседе Николая Васильевича. Все высокое, все прекрасное находило отголосок в прекрасной душе его: цветы, музыка, литература и живопись – вот предметы, к которым особенно сочувствовал покойный. С цветами он проводил по нескольку часов в день, музыка всегда производила чрезвычайно сильное впечатление на его чувствительную душу, а произведения литературы и живописи находили в нем истинного знатока и любителя. Он был добр и чувствителен: несчастье других он всегда близко принимал к своему сердцу – доброта его была известна всем и каждому. Безукоризненно провел он жизнь свою и в мире нет человека, который бы лихом помянул покойника. Эта самая безукоризненность была причиной той необыкновенной бодрости духа, с которой встретил покойный свою кончину. Он был болен не более 36 часов, тяжкая болезнь развивалась в нем быстро, и вскоре больной сознал всю опасность своего положения. Бывши всегда истинным Христианином, он с глубоким благоговением исполнил последние обязанности, возлагаемые на нас религией, распорядился своими делами и встретил неумолимую смерть, как герой.

Погребение тела покойного назначено было во вторник, 8-го февраля, в 9 часов утра. В доме дворянского собрания собралось все дворянство и чиновники, воспитанники Александровского Дворянского Института и губернской гимназии и почетнейшее купечество. После литии, совершенной преосвященным Иаковом, епископом нижегородским и арзамасским соборне, дворянин Семеновского Уезда П.И. Мельников произнес у гроба следующую речь.

Милостивые государи!

Немного дней остаётся до того, в который дворянство нижегородское снова готовило Николаю Васильевичу Шереметеву единодушный выбор на две первые дворянские должности губернии. В тайне от земли, на небесах, в тоже время совершался иной выбор из среды нашего сословия и вот следствие этого выбора.

Да, это был выбор Неба, выбор того Высочайшего Добра, которое любит добродетель и окружает себя добродетельными.

Человек родословный, патриот по душе и по действиям, с благородным образом мыслей, с душою, глубоко сочувствовавшею всему высокому и прекрасному, он пятнадцать лет жил с нами и пятнадцать лет был предметом всеобщей любви, всеобщего уважения. Его благородные мнения были у нас мнением общественным. Шесть раз выражалось к нему всеобщее доверие нашего сословия, шесть раз был он избираем дворянством целой губернии, и никогда не было для него ни одного шара неизбирательного. Здесь, в присутствии всего дворянства, смело, с полным убеждением, говорю, что нет дворянина нижегородского, который бы в настоящую минуту не скорбел душою о потере достойного своего представителя.

И как он жил, и как он умер! Потомок и подражатель древних бояр наших, безукоризненно прошёл он житейское поприще, без трепета встретил он страшную кончину жизни. Среди нас, ММ. ГГ. (милостивые государи – прим. автора), есть много свидетелей последних минут его. Всегда был он истинным Христианином и умер христиански, всегда он был благороден и умер с благородством героя. Вы помните те минуты, когда друзья усопшего окружали его боровшегося со смертию. Тут не было места воплям и рыданиям, этим обыкновенным спутникам смерти: тут тридцать мужчин с глубокою, но тихою грустью окружали одр умиравшего и в мертвом безмолвии часа полуночного только иногда раздавался бодрый голос того, который так неустрашимо встречал страшную гостью.

Да, умирать так, как умер покойный, может только человек благородный, безукоризненно прошедший земной путь свой. С спокойной совестью смотрел он на прошедшее, с надеждой Христианина на будущее, и - мирен был конец его.

О таких-то людях глаголет Писание: блажени почивающие о Господи, ей, глаголет Дух, да почиют от трудов своих.

По окончании речи печальная процессия отправилась из дома дворянского собрания по Большой Покровке к церкви св. Николая Чудотворца, где было назначено отпевание тела. Процессия открывалась воспитанниками гимназии, которые шли по два в ряд, за ними в таком же порядке следовали воспитанники Александровского Дворянского Института, чиновники и учители обоих заведений. За тем шли певчие и духовенство, во главе которой находился преосвященный епископ, за духовенством следовали дворяне, потом тридцать дворян, бывши в полной парадной форме несли на руках гроб с телом усопшего. За гробом шли уездные предводители дворянства и почетнейшие дворяне. За ними ехали печальная колесница и траурная карета. Множество народа и длинная цепь экипажей заключали процессию.

В церкви св. Николая, которой вся внутренность была одета глубоким трауром, божественную литургию совершал преосвященный епископ Иаков. В обычное время духовник покойного, священник церкви Александровского Дворянского Института магистр Миловидов произнес надгробное слово. Отпевание совершено было преосвященным епископом со многочисленным духовенством.

По окончании отпевании, гроб был запаян свинцом и поставлен в засмоленный ящик. Этот ящик останется в церкви св. Николая до тех пор, пока, по получении надлежащего распоряжения, не перевезут его в село Богородское, где в Успенской церкви, в фамильном склепе Шереметевых, тело покойного Николая Васильевича будет опущено в землю»[16].

Прощание с телом Николая Васильевича Шереметева в селе Богородском состоялось 17 февраля. Об этом свидетельствует документ, сохранившийся в Центральном архиве Нижегородской области. Это «Слово на кончину его превосходительства ст. советника Камергера двора его императорского величества Николая Васильевича Шереметева говоренное по привезении тела в село Богородское»[17]. Ему есть и предисловие. «Надгробное слово мною читано, а потому весма назидательное для ума и сердца христианскаго. Села Богородского священник Иаков Рожанский». И еще. «Сказать наизусть одобряется цензор богородсковский воскресенский священник Василий Лебедев». Вот оно, это Слово.

«Бытописание повествует нам бл. сл., что праведный муж Иосиф, когда узрел кончину отца своего Иакова восчувствовал вполне тяжесть естественнаго с ним разлучения, плакал тогда неутешно, отдал долг любви, которую имел к своему родителю. Припад Иосиф на лице отца своего и плакася горько о нем, и облобызал его, плакал он не один, но со всем домом своим, рыдали с ним купно и братия его и весь дом отца его, и сродницы его рыданием великим и крепким зело. Плакал некогда болезненно и порфироносец Давид, услышав о кончине сына своего Авессалома, рыдала в сердечной горести и Ноемминь, лишившись мужа и двух сынов своих, проливал святейшие слезы и сам богочеловек Иисус Христос при гробе верного своего друга Лазаря, простительно и вам, слушатели, скорбеть, взирая на предстоящий пред очами вашими гроб сей и вас не меньшая оных горесть постигла и терзает сердца ваши, поелику потеря в умершей особе для вас столько же драгоценна, как и тех, друзья, и знаем и вси ощущают в лице скончавшегося утрату ничем не возвратимую: бедные не находят более в нем щедраго для них благотворителя; подвластные его осиротели без его, так сказать, общего их отца и добраго покровителя, а ближние и сродники его лишились предмета сердцу их любимейшаго, предмета во всю жизнь их незабвеннаго, а посему возможно ли не скорбеть в час сей, возможно ли не сокрушаться в минуты сии. Одно воспоминание имени преставившагося сильно есть поколебать дух и вызвать из очей каждаго обильные слезы. Для чего же бы уязвлять нежнейшия сердца и восхищать преждевременно из среды живых того, который находился в силах и не достиг еще маститая старости. Для чего исторгает от них того, который для многих занимал место благодетеля и друга человечества, но Боже праведный, в твоей деснице и бытие наше и смерть, кто советник тебе был, когда ты рек – да будет свет, и кто ж воспротивиться может воли твоей, когда воззовешь нас к судилищу твоему: наш долг, слушатели, повиноваться промыслу Божию, и веровать, что истинный христианин, умирая начинает только жить с богом вечно.

Благодеяния его незабвенны здесь, поелику резкими чертами изображены во глубине сердец, облагодетельствованных им, незабвенны и пред всеведцем богом – ибо начертаны в книге Живота писалом нечеловеческим, но ангелами, скажу только без всякаго приувеличения то, что оныя изливались на ближних всегда, и кончились при последних минутах жизни его, чему суть свидетели лица находящихся при кончине его.

Боже щедрот и утешения надеясь на твое милосердие к кающимся дерзаем у алтаря и жертвенника твоего проливать недостойные молитвы наши, ты заслугам единородного сына твоего, отверз еси всем верующим царство небесное приими убо и по неложным обещаниям твоим упокой душу и сего раба твоего болярина Николая в небесных твоих обителях.

Ты же преставившися от временныя жизни по плоти собрат наш гряди душею твоею в горний сион оныи се сопровождают тебя к небесам усердныя молитвы и воздыхания предстоящих здесь. Тело же твое да изнесут любящие тя в землю и кости твои да почиют мирно, якоже и кости Иякова в пещере со отцы твоими. Аминь».

К сожалению, не все в архивах дошло до нас в хорошей сохранности. Вот и этот текст, которым заканчивается рассказ о Николае Васильевиче, полностью не сохранился. А из него мы узнаем о последних минутах его жизни и о последних его благих деяниях: «Он (Николай Васильевич) пред самою кончиною отпустил на волю несколько человек … пропуск … когда совершен был на сие акт подписан … пропуск … начал томиться и помер».

P.S. История жестоко обошлась с богородскими Шереметевыми. Храм же Успения, усыпальница Татьяны Ивановны, Василия Сергеевича, матери и отца Николая Васильевича, и младшего их сына, чудом сохранившийся до нас пусть и не в первозданном виде, возрождается добрыми руками православных наших земляков. Ему в этом году исполняется 200 лет. Думаю, Церковь, власть и прихожане осознают: этот храм не просто очередная восстанавливаемая церковь, это наша историческая память и наша историческая совесть. В том числе и по Шереметевым. Считаю, что будет целесообразным и справедливым установить на стене храма памятный знак (мемориальную доску) с упоминанием их деяний.

[1] Горьковская коммуна. 1937, 21 сентября. Вообще-то за потраву посевов следовало наказание по закону, но, конечно, не в «пугачевском» стиле. Поступок же Н.В. Шереметева откровенно попахивает диким барством и одобрения моего никак не вызывает. Но я не за «белых» и не за «красных». Я за историю в том виде, в каком она нам досталась, с учетом времен и нравов.

[2] В ходе следствия по делу декабристов было подтверждено, что Н.В. Шереметев знал о существовании общества, но деятельного участия в нем не принимал. В день восстания был при своем полку (Преображенском), ни в чем противозаконном замечен не был, вместе с однополчанами давал клятву на верность новому императору Николаю I. Наказание, лучше даже сказать внушение, было мягким: отдать отцу под присмотр. После же освобождения из-под стражи он был переведен из гвардии в армию и направлен на Кавказ, где Персия пыталась взять реванш у России за предыдущее поражение в войне (подробнее об этом: Любавин А.В. «С душой высокой и прекрасной». Николай Васильевич Шереметев: опыт биографии // Во славу государства Российского (Материалы историко-краеведческой конференции. Богородск. 27-28 октября 2012 г.). Богородск. 2012. С. 109 - 139).

[3] Николаевка (Никольское). О ней см.: Косарев В.А. Судьба имения // Мое Березополье. 2010. № 6 (41).

[4] В Центральном архиве Нижегородской области хранится документ (ЦАНО. Ф. 933. оп. 1963. Д. 283. Лл.1-2 об. Без даты), озаглавленный «Свора Н.В. Шереметева». Он содержит прозвища охотничьих собак, принадлежавших Николаю Васильевичу. Среди них Крылат, Алтай, Разбой, Варвар, Голубка, Сайга, Обруга, Залётка… – всего 16 особей обоего пола. Здесь же перечисляются своры и других владельцев: фон Путерена, Николаева, Щербакова, Мельникова, Белова и тех, кем были подарены собаки: Беклемишев, Ермолов, Менделеев, Измайлов, Бабарыкин, Полтавцев, Приклонский. Допускаю, что это тот избранный круг, с которым Н.В. Шереметев предавался одному из любимейших своих занятий.

[5] Толстым Н.В. Шереметев был не от обжорства, а скорее всего по причине болезни, предположительно, диабета (Любавин А.В., Петряев С.В. «О, сколько нам открытий чудных…» или Путешествие с А.С. Пушкиным по Березополью». Н. Новгород, 2014. С. 51). Известно, что он трижды ездил на европейские курорты на лечение.

[6] Шереметев П.С. Поездка 18-25 апреля 1906 года в Юрино (очерк). Йошкар-Ола, 2012. С. 20.

[7] Ухин В.А. Люди творческой мысли. Горький, 1956. С. 171.

[8] Публикуемая в статье фотография Н.В. Шереметева размещена в «Историческом сборнике о нижегородских губернских предводителях дворянства. 1785 – 1896 гг.» (Н. Новгород, 1902). Об еще одном портрете Николая Васильевича упоминает наш земляк, выдающийся русский историк К.Н. Бестужев-Рюмин. Его семья была дружна с Н.В. Шереметевым, и в своих «Воспоминаниях» он говорит о нем так: «Этот необыкновенно добрый и милый человек оставил по себе всех знавших его чрезвычайно приятную память. Он был хорошо образован, много читал, и у него были в библиотеке не только романы: я брал у него Тьера и Луи Блана. Скончался он в 1849 году; портрет его у меня сохраняется; есть и несколько писем к отцу; он свободно писал по-русски – редкость в его время» (Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина (до 1860 г.). СПб., 1900. С. 7). Возможно, портрет Н.В. Шереметева сохранился до сих пор в фонде К.Н. Бестужева-Рюмина, находящемся в Пушкинском Доме Санкт-Петербурга.

[9] Шереметев П.С. Поездка... С. 20-21.

[10] Где в Нижнем Новгороде окончил свой земной путь Н.В. Шереметев, сказать в настоящий момент не могу. Н.И. Храмцовский, наиболее близкий к этому времени автор, в «Кратком очерке истории и описании Нижнего Новгорода» (выходил: 1857 – I часть, 1859 – II часть), рассказывая о Большой Печерской улице, отмечает: «Из частных домов этой улицы по красоте замечательны дома господ Веселовского и Шереметева: первый на правой стороне улицы и на углу Малой Печерской, второй – несколько далее на другой стороне» (Храмцовский Н.И. «Краткий очерк истории и описании Нижнего Новгорода». Н. Новгород, 1998. С. 199). Кстати, рядом располагалось здание Удельной конторы, в котором проживал И.П. Бестужев-Рюмин и у которого порой гостила семья его брата Николая (Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина (до 1860 г.). СПб., 1900. С. 11).

[11] В исторической литературе годом рождения Н.В. Шереметева порой называется 1804, но, даже не имея метрической записи, более приемлем 1802 год.

[12] Причастность Н.В. Шереметева к декабристскому движению в этой статье не упоминается.

[13] Впервые, насколько известно автору, Н.В. Шереметев посетил заграничные курорты еще во время обучения в Пажеском корпусе, почему и окончил его на год позднее - в 1823.

[14] О заслугах Н.В. Шереметева в области образования см.: Любавин А.В. Н.В. Шереметев: на службе России // Краевед Березополья (К 25-летию краеведческого движения в Богородском районе). Богородск, 2013. С. 145-151; Любавин А.В. Нижегородский период в жизни К.Н. Бестужева-Рюмина // Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Памяти русского историка. Богородск, 2014. С. 12-51.

[15] О деятельности Н.В. Шереметева в должности губернского предводителя дворянства см.: Любавин А.В. Н.В. Шереметев: на службе России // Краевед Березополья (К 25-летию краеведческого движения в Богородском районе). Богородск, 2013. С. 151-154.

[16] Нижегородские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1849, 9 февраля. № 8. Этот номер газеты хранится и в ЦАНО: Ф. 2148. Оп. 1. Д. 59.

[17] ЦАНО. Ф. 2148. Оп. 1. Д. 59. Лл. 5-7 об. В этом деле два документа: «Надгробное слово» и «Слово на кончину его превосходительства ст. советника Камергера двора его императорского величества Николая Васильевича Шереметева говоренное по привезении тела в село Богородское». Привожу второй – «Слово на кончину…». Оно более образное и к тому же доступнее для понимания современного читателя.

Вы здесь » Декабристы » ЛИЦА, ПРИЧАСТНЫЕ К ДВИЖЕНИЮ ДЕКАБРИСТОВ » ШЕРЕМЕТЕВ Николай Васильевич.