"БЕЗ НИХ ОНЕГИН ДОРИСОВАН..."

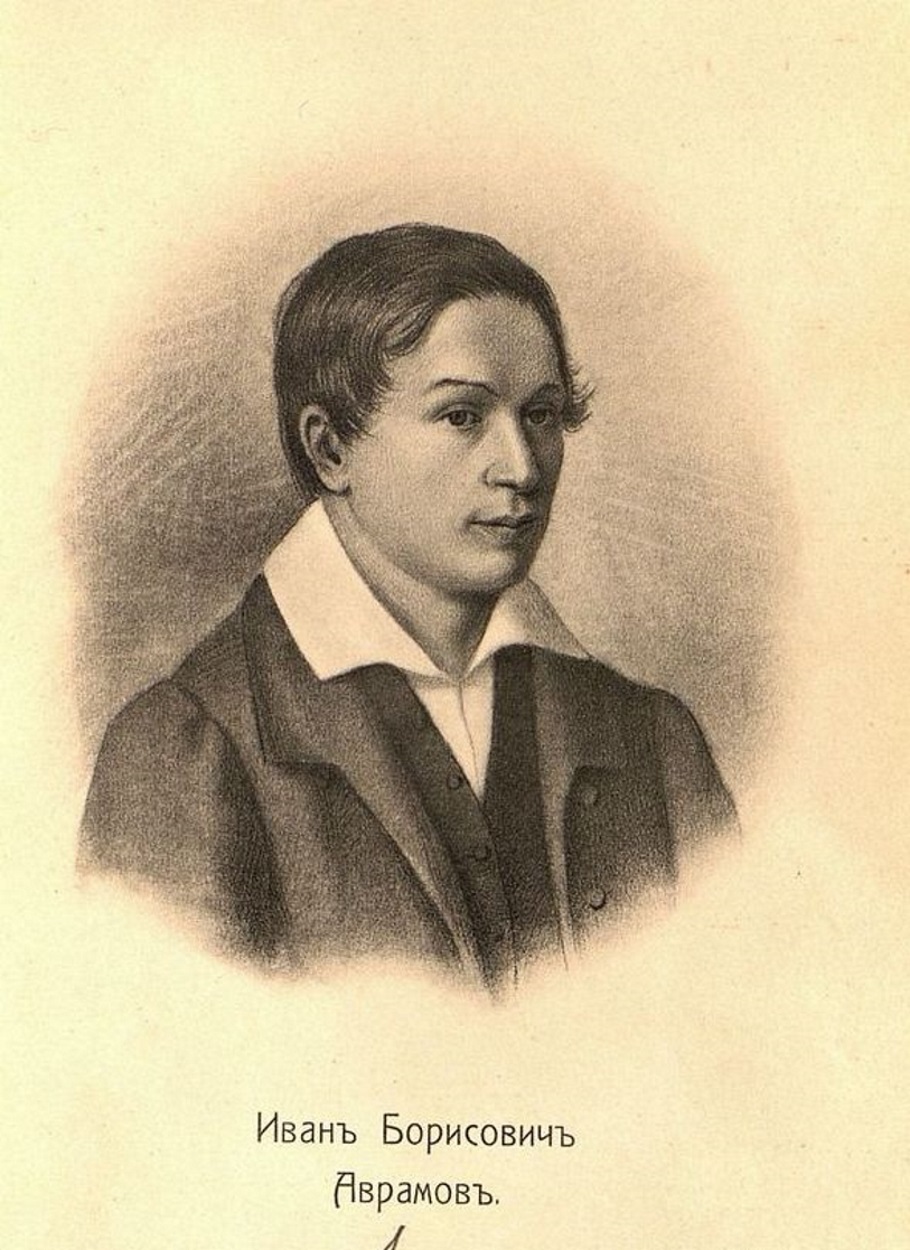

Аврамов не мог удержать возгласа удивления, увидев на берегу столько встречающих и впереди всех - исправника Добрышева. Такого еще не бывало. На секунду мелькнула мысль: уж не арест ли, но заметив в толпе улыбающееся лицо Лисовского, помахал приветливо рукой.

Он не знал о затянувшейся переписке туруханского исправника с Тарасовым, о беспокойстве Добрышева. Не об его персоне, разумеется: задержись еще Аврамов, или случись с ним что в дороге, - отвечать придется им уже не только перед окружным и губернским начальством, а - бери выше! Государственные преступники имели право скончаться на глазах у них, а вот исчезнуть бесследно - ни-ни! Потому и встречал Добрышев: в полном ли порядке?

Пристав Сидельников, сопровождающий Аврамова, доложил ему по форме, шепнул многозначительно: "вам сюльприз". Добрышев благосклонно махнул рукой Аврамову.

- Отдохнете, сударь, зайдите доложиться. На крыльце дома его встретила приветливо Анисья Семеновна. Из-за спины ее выглядывала ...Арина, не в силах сдержать радостной улыбки.

Через час, доложившись по форме исправнику, чем польстил ею самолюбию, Аврамов сидел в доме Сусловых. Михей встретил его спокойно, но несколько настороженно, или скорее всего смущенно.

- Садись, Иван Борисович, в ногах правды нет. - Ухмыльнулся. - Недолго, как видишь, купечествовал я в Енисейске. Лопнуло мое дело. Общипала меня енисейская купеческая братия, как рождественского гуся. Вот только что сожрать не успели - костистым показался. Словом - купец из меня не вышел. Сноровки нет. Увертливости. Как и у тебя...

- Нет, почему же, Михаил Иннокентьевич, поторговал я не так уж плохо. Как говорят, "навар" есть.

- У меня тоже по-первости был. Да не ко двору купеческой гильдии пришелся. Слухом пользуюсь: и ты им шибко не по нраву. Одно слово - поперечь горла встал. Не на их манер ты торговлишку ведешь. Вот оно как. А им через тебя - убыток. - Михей Суслов сочувственно продолжал: - Скажу тебе правду: прослышал ненароком, что енисейские купцы сговорились не продавать больше товаров ни тебе, ни господину Лисовскому. А окружной начальник господин Тарасов на их стороне. Он исправника депешами завалил. Окружной-то не от закону кормится, а от мошны купеческой. Какой резон ему тебя защищать, хучь ты и по закону торгуешь?

Аврамов подумал, что, пожалуй, теперь самое время известить обо всем, да как-то частным порядком, Щеголева. Похоже, что без его поддержки - все затормозится. Иван Борисович расстроился: ведь он шел к отцу Арины с определенной целью - свататься. Обнадежил его и ласковый взгляд Анисьи Семеновны.

Сейчас она, накрывая на стол вместе с невесткой, гремела посудой и бросала досадливые взгляды на сына. Он же, пряча в усах ухмылку, старался взглядов ее не замечать.

Чего греха таить - он мечтал о выгодном замужестве дочери. И поначалу от женихов отбоя не было. Но Арина сразу же проявила крепкий отцовский, а точней - бабушкин характер. Пригрозила, что руки на себя наложит, в Енисей кинется, если заставят ее насильно выходить замуж. Отец смирился до времени: куда спешить, если дочь-красавица и дела идут в гору? К тому же Арина очень легко устроилась домашней учительницей к енисейскому купцу Кытманову и кормила, как говорится, сама себя. Конечно, отцовская воля - закон. Отец и за косы мог притащить дочь и бросить к ногам жениха. Михей, сам человек свободолюбивый, хотя и крутой характером, так поступить не мог. Когда же из купечества ничего не вышло, и Михей Суслов обанкротился, - сватов не принимал из гордости. Отдавать любимую дочку в чужой дом из милости не позволяла натура. Уж лучше отдать за простого туруханского парня, ровню. Арина встретила известие о переезде к бабушке с великой радостью, чем обрадовала ни о чем не догадывающихся мать и отца. И только в Туруханске понял Михей, почему противилась замужеству Арина и так рвалась обратно.

И вот она, бабушка, и Иван Аврамов, "государственный преступник", человек с шатким настоящим н неизвестным будущим - сидят перед ним. Суслов вздохнул.

- Испортил ты мне дочь, Иван Борисович, - обучил девку грамоте, разных там мечтаний вдолбил в голову, вот и получилось из Арины - ни то ни се. Барские замашки усвоила, платья да разные там фигли-мигли шить, научилась. Кому она нужна такая?

- Мне! - воскликнул Аврамов. - Конечно, я понимаю, что мое положение пугает вас...

- Да, брось ты, Иван Борисович! - поморщился Михей, - ежели бы даже у тебя ноздри были рваные, а окажись ты крепким, да честным - разве я испужался бы? А с другой стороны - хотелось бы Арину покрепче устроить, штоб не маялась, как отец. Я-то опять в Дуднику подамся - одна дорога в промышленники. Сына да младшую дочь поднимать надо. А у тебя, говорю я, положение аховое. Того и гляди на моем месте окажешься: как в сказке, что читал Федор Петрович, - у разбитого корыта. Чем жену кормить будешь? И детей...

Аврамов понял искренность работящего, честного человека, пытавшегося выбиться "в люди", и рассказал о предложении Щеголева и попросил даже с письмом к нему. поехать в Красноярск, взять в кредит товары, а потом уже ездить торговать, а возможно, и осесть где приказчиком Щеголева, добавил, что тот просил подыскать ему нужных людей.

- Да чего ты тянул, Иван Борисович, с таким известием? - повеселел Михей. - Я-то, тоже в ум взять не могу - чего это красноярский купчина и с исправником и судебным заседателем дружбу завел. И к господину Лисовскому не раз заглядывал. А уж Кандин-то, Кандин, - прямо, как брат родной, тебя на весь Туруханск расхваливает. А оно вон как обернулось. - И крикнул громко. - Бабы! Чего вы там, как тараканы за печкой, шебуршите? Арника, шельма востроглазая! Садись с Иваном рядом. Начнем свадьбу по-сибирски, без растяжки...

Действительно, Щеголев вел разговор и с Лисовским, но Николай Федорович, как и Аврамов, не дал твердого согласия, а обещал лишь подумать, обговорить все с товарищем и тотчас сообщить в Красноярск.

Но неожиданно, буквально на следующий день после свадьбы, Аврамова и Лисовского вызвал к себе исправник. Это было непонятно: последнее время исправник заходил к ним сам, без официальностей. В канцелярии все разъяснилось: из Енисейска пришло строгое предписание задержать возможный отъезд государственных преступников до прибытия ревизора. Исправник заметно волновался.

- Не торговали ли вы, господа, чем-либо недозволенным? - Встревоженно шаря по их лицам спрашивал перепуганный Добрышев. - А может, вели неосторожные разговоры со встречными купцами? - Добрышев не прочь был иметь дополнительный куш от любой торговли, но слово "ревизор" повергло его в панику. Исправник сообразил, что все это интриги рассерженного на декабристов купеческого гнезда. На купцов ему было наплевать. Но за их спиной стоял окружной начальник Тарасов.

Инспекционная поездка нового енисейского исправника в Туруханск разрядила обстановку. Дмитрий Иванович Францев, молодой, образованный чиновник оказался в Енисейске преисполненный благородного стремления содействовать развитию северной окраины губернии. Действуя сообразно предписаний, он начал борьбу с лихоимством местных чиновников, со злоупотреблениями торговых людей.

Характеристика Аврамова и Лисовского, которую ему дали в окружном управлении - никак не вязалась с тем, что он здесь увидел и услышал. Уездный заседатель и исправник, весьма довольные подарками, а также жены их, польщенные обходительностью и вежливостью декабристов, отзывались о них, как о людях благопристойных, воспитанных, ведущих образ жизни в полном соответствии с их положением. Особенно рассыпался в похвалах отец Иннокентий, чувствуя себя на седьмом небе от выполненных обещаний Аврамовым и Лисовским. Еще осенью он получил списки от них через урядника Кандина, вернувшегося со Щеголевым с верховьев Тунгуски, и начал ходатайствовать об открытии церковно-приходской школы для инородцев. Так что и по его отзывам "государственные преступники" стали людьми и высоконравственными и благопристойными. Отец Иннокентий не только дал согласие исправнику сослаться на эти его слова, но и присовокупил, что тотчас вышлет в Красноярск подробную характеристику, ибо "умонастроение сих людей благонамеренное и отношение к святой церкви благолепное".

Исправник Францев был доволен всем услышанным. Проникнувшись чувством глубокого уважения к Михаилу Александровичу Фонвизину, только что, в 1834 году, водворенному на жительство в Енисейск, он не хотел верить, что в этой когорте есть стяжатели и развратники.

Аврамов и Лисовский, сидя за чаем в общей кухне, встретили енисейского исправника настороженно, готовясь к новому удару, но тот с первой фразы расположил их к себе. Приветливо улыбаясь, он вежливо поклонился.

- Господа Фонвизины из Енисейска просили передать вам самый теплый привет и наилучшие пожелания.

- Вы не шутите, господин исправник? - воскликнул Лисовский. - Когда они там появились?

- Совсем недавно. И они просили вас при первой возможности пожаловать к ним в гости. Встреча затянулась до поздней ночи, и исправник ушел от декабристов в расстроенных чувствах.

"Сколько прекрасных людей гибнет втуне!" - И понял он причину енисейских сплетен и гнева окружного начальника Тарасова. Аврамов и Лисовский, начав торговать по-новому, спутали все карты енисейским купцам. Торговлей своей внушали мысль инородцам, что пушнина их стоит гораздо дороже. И как ловко поступали они, показывая при досмотре Указ о запрещении частной торговли вином и водкой! Купцы же, в сговоре с приставами казенных магазинов, давно обходят Указ. Вот и пришлось приставам да вахтерам, скрепя сердце, лишая себя солидного куша, изымать вино из-за боязни, что новые "купцы" донесут начальству.

"Как же не злобствовать и енисейским купцам и Тарасову, заинтересованному в их барыше! - усмехался невесело Дмитрии Иванович.. - Уживусь ли я в Енисейске? Экий муравейник нужно ворошить! А каково им-то, ссыльным?"

В Енисейск декабристы и Францев выехали вместе, сначала в разных илимках, подальше от лишних разговоров, а затем на одной, коротая длинную дорогу в разговорах. Ехала с ними и Арина, счастливая, что муж не захотел оставлять ее одну.

Аврамов, поглядывая на молодого исправника, говорил обстоятельно, советуя в борьбе с лихоимцами быть чрезвычайно осмотрительным.

- Учтите, Дмитрий Иванович, местные купцы наловчились обводить вахтеров вокруг пальца. Да и не обязательно обводить: достаточно подмазать. Пускай это уже в прошлом, но мне по роду службы пришлось немало повозиться с интендантским жульем. Мой непосредственный начальник, генерал Юшневский, был великий дока по этой части. Он, как никто, умел выводить на чистую воду интендантскую братию. Солдаты боготворили его: если генерал начал ревизовать полк - никакие уловки не помогут. Так вот. Вам надобно знать, что приказчики и даже сами хозяева обязаны иметь накладные на весь товар, дабы исправно платить пошлину. Уже одно сокрытие товара от пошлины по закону влечет штраф или более серьезное наказание. Внутренние таможенники, или вахтеры, опять-таки по закону обязаны следить и за качеством товара. А ведь мало того, что они инородцам сплавляют гнилую муку и продают им вино, они и вино-то готовят для них по своему рецепту. Эдакую адскую смесь - из водки, табака и вываренного чая. Да вот, Иван Дмитриевич, смотрите! Плывут две илимки. Прикажите произвести досмотр. Пусть казаки не поленятся переворошить мешки. В нижнем ряду обязательно будет гниль, а в трюмах, залитых специально водой, бочонки с этой смесью. Ну, а нас, от разговоров подальше, прикажите высадить на противоположным берег.

Как и предполагал Аврамов, насмотревшийся уже на проделки торгашей, Францев, лично возглавивший досмотр, обнаружил и товар сверх накладных и всякую заваль и муку пополам со сметками и отрубями и, конечно, "настойку".

Пришлось одного из сопровождающих казаков отправить обратно в Туруханск, чтобы опечатанный товар и вино сдать местным властям согласно описи и акту.

Образцы табачной "настойки" Францев повез в Енисейск. Взял он также меру гнилой муки и кусок прелого сукна. Все это он решил предъявить окружному начальнику и отправить в губернскую канцелярию в Красноярск. После первого крупного "улова" рассвирепевший енисейский исправник не пропустил вниз без досмотра ни одного купца. Францев понимал, что этим самым он восстановит против себя енисейское начальство, а возможно, и погубит карьеру.

Дом Фонвизиных был каменным, новой архитектуры, в стиле "сибирского ампира" - с большими окнами и витиеватой лепкой по карнизу. Но не этим он отличался от других: подобных домов у зажиточных граждан Енисейска было немало. Здесь возле дома и во дворе, окруженном не обычным для сибирских построек глухим забором, а легкой оградой кованого железа, радужно сияли цветочные клумбы. Возле одной из них, с лейкой в руках, стояла миловидная молодая женщина, в темном не по сезону платье.

- Наталья Дмитриевна! - негромко окликнул ее Лисовский, - гостей принимаете?

- Боже, Николай Федорович! - радостно откликнулась она. - Какой нечаянный сюрприз, и Аринушка с вами, - Наталья Дмитриевна пристально вглядывалась в лицо Аврамова. - Если не ошибаюсь... Иван Борисович? Простите, не признала сразу: ведь прошло семь лет... И каких...

- Машенька! - обратилась она к девочке, - окажи любезность, скажи Михаилу Александровичу, что к нам пожаловали гости.

- Супруг все пишет, делает переводы, а вот я... - Наталья Дмитриевна грустно улыбнулась, - как пьяница в вине топлю свое горе в цветах.

Друзья уже знали о семейной трагедии Фонвизиных: Наталья Дмитриевна, следуя за мужем на каторгу, вынуждена была оставить дома двух малолетных детей. Такова была воля монарха. А дети, рожденные в ссылке, умирали один за другим. Невольно бедная женщина да и Михаил Александрович привязались к дочери исправника Францева, Маше, оказывая на нее самое благотворное влияние.

Много лет спустя Мария Дмитриевна Францева напишет о Фонвизине: "Радушная внимательность и сердечная признательность за малейшую услугу были отличительными чертами его характера".

- Друзья мои! - высокий, полный, с несколько одутловатым лицом хронического сердечника, Михаил Александрович Фонвизин показался на крыльце и широко распахнул руки. Приветливо поздоровался с Ариной, поздравил молодых, подмигнул заговорщицки Лисовскому и взял жену ласково под руку. - Танюша, уж ты распорядись сегодня с обедом сама, а вот уж вечером я расстараюсь! Пока готовишь на стол, мы покурим у меня в кабинете.

Рассадив гостей, предложив взять трубки с длинными чубуками, Фонвизин сказал:

- Вы, кажется, успели познакомиться с Шаховским? Федор Петрович был мне близко знаком. Пожалуй, был даже товарищем. Это был человек прекрасной и чистой души.

- Был?!

- Да, был... - Фонвизин страдальчески поморщился. - Федор Петрович скончался в 1829 году к Спас-Ефимовском монастыре к Суздале, тридцати трех лет от роду. Он первый - после казненных... Моя жена также близко знала Федора Петровича и его жену. Узнали мы об этом всего неделю назад. Потому Натали и в трауре.

- Что же произошло?

- Подробности смерти мне неизвестны. Сейчас в Енисейске, проездом, находится новый губернатор. Один из его чиновников сообщил только то, что я вам сказал. Мое мнение: с ним сделали в монастыре то, что не успели здесь сделать с Бобрищевым-Пушкиным - свести с ума. Ходят слухи, что последнее время у него, кроме стычек с Тарасовым, были серьезные столкновения с настоятелем Спасского монастыря - архимандритом Ксенофонтом. Только, господа, прошу - ни слова при Наталье Дмитриевне! Жестокие испытания сделали ее чрезвычайно набожной, и она веру в господа смешивает с верой в этого православного иезуита Ксенофонта. А он сделал немало, чтобы довести до душевного расстройства и Федора Петровича, обвинив его чуть ли не в ереси...

Когда друзья рассаживались за столом, Лисовский, услышав, как Фонвизин назвал жену Таней, шепнул Аврамову:

- Ты лучше меня знаешь Пушкина: даже знакомился с ним. Михаил Александрович всерьез верит, что Наталья Дмитриевна послужила прообразом пушкинской Татьяны?

- Друг мой, - тихо ответил тот, - я могу предполагать, что и друзья - соседки Пушкина - Анна и Евпраксия Вульф, знакомые ему с детства, могли стать ее прообразом. Но мне хочется верить, что "сквозь магический кристалл" он разглядел именно эту удивительную женщину.

- О чем вы шепчетесь, господа? - Наталья Дмитриевна шутливо погрозила пальцем.

- Извините, дорогая хозяйка! - Аврамов встал. - У нас зашел с Николаем Федоровичем интересный разговор, и я попрошу разрешения прочесть последние строфы из "Онегина".

Но те, которым в дружной встрече

Я строфы первые читал...

Иных уж нет, а те далече,

Как Сади некогда сказал.

Без них Онегин дорисован,

А та, с которой образован Татьяны милой идеал,

О много, много рок отнял!

Губы Натальи Дмитриевны предательски дрогнули. В комнате повисло тягостное молчание.

- Прошу вас, Наталья Дмитриевна, простите великодушно за бестактность! - смутился Аврамов, вспомнив, что Фонвизины всего лишь год назад похоронили родившуюся в Сибири малютку-дочь.

- Не надо, Иван Борисович, - я понимаю, что вы не хотели причинить мне боль. А рок... Он у многих отнял еще большее. И я счастлива тем, что не принадлежу к той низкой "троице" (Только три жены декабристов отказались от мужей. Дав им благословление на новое замужество, Николай I попрал и церковные каноны и российские законы, по которым двоемужие каралось отлучением от церкви и вечной каторгой. (Прим. авт.))

Фонвизин ласково погладил руку жены.

- Если бы не моя Танюша, не знаю - выжил бы я... Она избавила меня не только от одиночества. Вы только подумайте! - Михаил Александрович в волнении встал. - Она, когда я бывал болен, одевала мужской костюм, спускалась в сырое подземелье и выполняла мой каторжный "урок".

- Вот так всегда, - Наталья Дмитриевна, успокоившись, улыбнулась. - Мне все твердят: Татьяна, Татьяна... Да что мог найти во мне гений России? - Она зарделась, лукаво взглянула на мужа. - Ну разве, что сходство в девичьей влюбленности в одного московского донжуана? Это все друг Александра Сергеевича и мой друг Иван Пущин что-то рассказал Пушкину... И только... Канва, сюжет, интрижка...

Да, действительно, декабрист Иван Иванович Пущин рассказал Пушкину романтическую историю Наташи. Она влюбилась в московского щеголя Рунсброка, который отверг ее девичьи признания. Исследователь семейной переписки Фонвизиных А. Шенрок установил и такую деталь: встретив на балу уже замужнюю Наталью Дмитриевну, Рунсброк влюбился в нее.

Но не "канва" привлекала Пушкина. Он, по всей вероятности, много хорошего слыхал о Наталье Дмитриевне не только от Пущина, тайно влюбленного в нее, но и от других своих друзей. Есть сведения, что первоначально великий поэт назвал героиню своего романа Наташей.

Все без исключения собратья по каторге и ссылке преклонялись перед Фонвизиной, умной, обаятельной женщиной. Декабрист Лорер писал: "В ее голубых глазах светилось столько духовной жизни, что человек с нечистой совестью не мог смотреть ей прямо в глаза".

Образ Натальи Дмитриевны пленил и Льва Толстого, и, готовя материалы к роману "Декабристы", он хотел сделать главной героиней Наталью Апыхтину (девичья фамилия Фонвизиной - Апухтина). Познакомившись с письмами Натальи Дмитриевны, он назвал их "прелестным выражением духовной жизни замечательной русской женщины". И никто из исследователей не нашел нескромным искреннее, откровенное письмо Фонвизиной И. И. Пущину: "Ваш приятель, Александр Сергеевич, как поэт, прекрасно и верно схватил мой характер, пылкий, мечтательный и сосредоточенный в себе, и чудесно описал первое его проявление при вступлении в жизнь сознательную. Потом гадательно коснулся другой эпохи моей жизни и верно охватил главную тогдашнюю черту моего характера". Ну, а Михаил Александрович? Можно сделать такое вольное предположение, что и Фонвизин мог быть прототипом Гремина. Безумно храбрый, прямой и неподкупный, участник Аустерлица, герой Отечественной войны, генерал-майор. Разве этому "бойцу с седою головой" не пристало быть мужем Татьяны?

"Его фигура была колоссальна и величественна, - писал о Фонвизине декабрист Разен, - в нем было что-то рыцарское, но под суровой и угрюмой внешностью скрывалась внутренняя доброта".

Жизнь Натальи Дмитриевны и Михаила Александровича была полна прекрасных и трагических мгновений. Не напрасно ими интересовались, восхищались и Толстой, и Некрасов.

Великий поэт-демократ "с дрожью в пальцах" прикасался к письмам декабристов. И мы сегодня не перестаем поражаться: как смогли, где нашли душевные силы, нравственное мужество жены декабристов, чтобы ни единым словом не выказать свою боль? И не только переносить свои тяготы, но и помогать всем ссыльным? Некрасов не успел, не смог из-за цензурных рогаток закончить поэму "Русские женщины", где собирался раскрыть образ и Натальи Фонвизиной. Но эти строки в авторском примечании относятся и к ней.

Быть может мы, рассказ свои продолжая,

Когда-нибудь коснемся и других,

Которые, отчизну покидая,

Шли умирать в пустынях снеговых.

Пленительные образы! Едва ли

В истории какой-нибудь страны

Вы что-нибудь прекраснее встречали.

Их имена забыться не должны.

Фонвизину минуло 47 лет. Раны, Петропавловская крепость, каторга и ссылка расшатали могучий организм Михаила Александровича, но не отразились на его несгибаемом духе. Он по-прежнему много работал, и его несколько скептический ум, спокойная трезвость не только бывшего воина, но и политика, которым восхищались все, знавшие Фонвизина, нисколько не ослабли. Мысли свои он выражал с прямотой, свойственной натуре цельной и глубоко убежденной в своей правоте.

- А скажите, Михаил Александрович, - вдруг отбросив робость, невольно охватившую его при знакомстве с "воином и мужем", спросил Аврамов, - вы не жалеете о содеянном?

Фонвизин глянул на него из-под насупленные бровей.

- Если бы я не знал вас по читинской каторге, я мог бы и обидеться... О содеянном... Мы немало говорили об этом. Быть может, мы и поспешили, но все- таки это опыт, пример. Беда, что не было у нас ясной программы...

- Как, Михаил Александрович?! А "Русская правда" Пестеля?

- Это прекрасная утопия, друг мой! - Фонвизин поднял руку. - Подождите, выслушайте до конца мысль горькую, но по разумению моему - правильную. Наша беда, наша трагедия - это двойственность нашей задачи. Вспомните, кто делал Великую буржуазную революцию во Франции? Буржуа! Буржуа против дворянства... А мы руками дворян и только дворян намеревались проделать революцию буржуазную, создать республику на месте монархии.

Друзья слушали Фонвизина с большим вниманием. Мысли, которые он излагал, поражали своей новизной, хотя их убийственная логика вызывала у Аврамова какой-то неясный внутренний протест. Умозаключения Фонвизина безжалостно обнажали суть дворянского движения. И вместе с тем Аврамов чувствовал, что Фонвизиным руководит не скептицизм, не чувство раскаяния, что проскальзывали у импульсивного Лисовского, а глубокие аналитические размышления. Постепенно он понял, что Михаил Александрович не просто анализирует, не только размышляет о свершившемся, он свои мысли как бы примеряет, проецирует на будущее.

Аврамов сидел, не шевелясь, забыв даже подносить чубук трубки к губам. Если Лисовского чуть- чуть коробили жесткие выводы Фонвизина, то крепкая натура Аврамова воспринимала его слова, как удары кремня, высекающие искры. Именно такого разговора, обнажающего не только ошибки, но и без малейшей тени самомнения определяющего им место в истории, и не хватало до сих пор узникам Туруханска. То, чем закончил Фонвизин, было для друзей совершенно неожиданным.

- Вы не слыхали о Конституции Панина - Фонвизина? Фонвизина - это моего дяди, Дениса Ивановича. Не знаете? А вот Павел Пестель ее знал. И знал досконально. И не извлек надлежащего урока из нее. Конституция эта - тайная, она предназначалась сначала для Екатерины, а затем для Павла. Панин и Фонвизин ознакомили наследника с Конституцией, и тот так жаждал трона, что тотчас подписал ее, согласясь безоговорочно на ограничения самодержавия. Как видите, "Конституция" Никиты Муравьева и "Русская правда" Пестеля родились не на голом месте. Поначалу с Конституцией Панина - Фонвизина согласилась Екатерина II. К концу августа 1762 года, казалось, - как рассказывал мне отец, - осуществится реформа. Но ее отвергли, сначала сама Екатерина, затем и Павел I. И почему вы думаете? Ограничение власти самодержавия означало ограничение власти и дворян. Следовательно, конституционная монархия, как скажем в Англии, - для нас в России была бы уже шагом вперед. А Постель хотел сразу республику. Вот почему я отстаивал тогда и придерживаюсь убеждения поныне: революционные преобразования должны происходить постепенно, после тщательной подготовки.

- И все же, - возразил Аврамов, - деспотии, произвола честные люди России не могли больше терпеть! Мы дали пример. С нами жестоко расправились. Но пока мы живы - мы должны здесь, в Сибири, содействовать развитию самосознания народа.

- Но как? - Лисовский горько улыбнулся.

- Да хотя бы личным примером!

- Не очень-то большая утеха быть апостолом.

- Зачем так категорично, друзья мои? - поднялся Фонвизин. - Не надо быть апостолом - достаточно в любых условиях оставаться просто человеком. Уже одно это действует благотворно. На следующий день рано поутру в дом Фонвизиных пришел Францев.

- Есть приятная новость, - с порога объявил он. - Господин окружной начальник Тарасов изволили приказать: "Немедля расселить государственных преступников по разным домам, а будя изъявят несогласие - водворить силою в съезжую". Но услыхав такое указание, господин губернатор Копылов, к счастью оказавшийся в соседнем кабинете, вышел и сказал, поморщившись: "Полноте, господин Тарасов! Господам, Высочайшим Указанием, разрешен разъезд с целью торговли, и я не вижу в краткой встрече ничего предосудительного. Употребите служебное рвение на другое".

Господин губернатор весьма недоволен деятельностью окружного начальника. Ну, и главное, он просил вас, господа, всех троих, пожаловать к нему. Прошу отметить: просил, а не приказал, - закончил Францев.

В Енисейске Аврамов и Лисовский задержались. Исправник Францев сумел в выгодном свете представить благонамеренное желание "государственных преступников" направить свою энергию на необходимую краю частную торговлю. Невольную помощь оказал и находившийся в Енисейске губернатор. Не обладая качествами Степанова, он все же понял, в чем был секрет его авторитета, и играл в либерала.

Декабристов принял он довольно любезно и даже пригласил сесть в присутствии Тарасова. Окружной начальник оробел: ему доставляло особое наслаждение смотреть на стоящего перед ним бывшего генерал-майора Фонвизина. Правда, откровенное презрение на его лице доводило чиновника до исступления. Если бы знал он, как ненавидел, боялся и все же продвигал Фонвизина по службе "почивший в базе" император Александр I, как предлагал под "честное слово" отпустить его Николай I. Фонвзин не дал императору-палачу обещания быть верноподданным и отказался совершить побег за границу, задуманный его бывшими солдатами, которые несли караул в Петропавловской крепости.

Ничего не понимал Тарасов сейчас, слушая Фонвизина, разговаривающего с губернатором без тени подобострастия.

Приезд губернатора и встреча с ним также неожиданно сыграли решающую роль в личной судьбе Николая Федоровича Лисовского. Помог счастливой развязке и приехавший в Енисейск Щеголев. Купец Кытманов, отец Лизы, девушки тихой, мечтательной, с первого взгляда влюбившейся в Лисовского, дал понять ему: будет у тебя свое дело - будет у тебя и дочка моя. То, что жених значится в "государственных преступниках", не смущало его: Сибирь привыкла принимать людей разного сорта, и по сути была большей частью заселена людьми подневольными. Он уж было назначил свадьбу, да прослышав о гневе Тарасова, притормозил. Знал его крутой нрав. Боялся, что загонит ссыльного "куда Макар телят не гонял". Не уразуметь было ему, что "государственные преступники" не по зубам окружному: пакость сделать может, а судьбой распорядиться - не дано. Решил подождать и дождался. По городу пронесся слух: губернатор дал нагоняй окружному за грубое к ссыльным отношение. А тут подвернулся Щеголев и намекнул: положение Лисовского прочное и в бедняках ходить никак не будет.

Свадьбу сыграли решительно, тут же, в Енисейске. Щеголев вызвался быть на свадьбе посаженным отцом и приготовил молодым богатый подарок. Купечество покряхтело и смирилось. Ссориться со Щеголевым было накладно. Свадьба оказалась пышной: купцы в подарках старались друг перед другом и перед Щеголевым.

Не успели ссыльные декабристы возвратиться из Енисейска на места своего поселения, как прибыло известие: "Государственному преступнику Михаилу Фонвизину Высочайшим утверждением определен местом жительства Красноярск".

С радостью за изменение в его судьбе - все-таки Красноярск губернский город - друзья проводили Михаила Александровича..

Господин губернатор весьма недоволен деятельностью окружного начальника. Ну, и главное, он просил вас, господа, всех троих, пожаловать к нему. Прошу отметить: просил, а не приказал, - закончил Францев.

В Енисейске Аврамов и Лисовский задержались. Исправник Францев сумел в выгодном свете представить благонамеренное желание