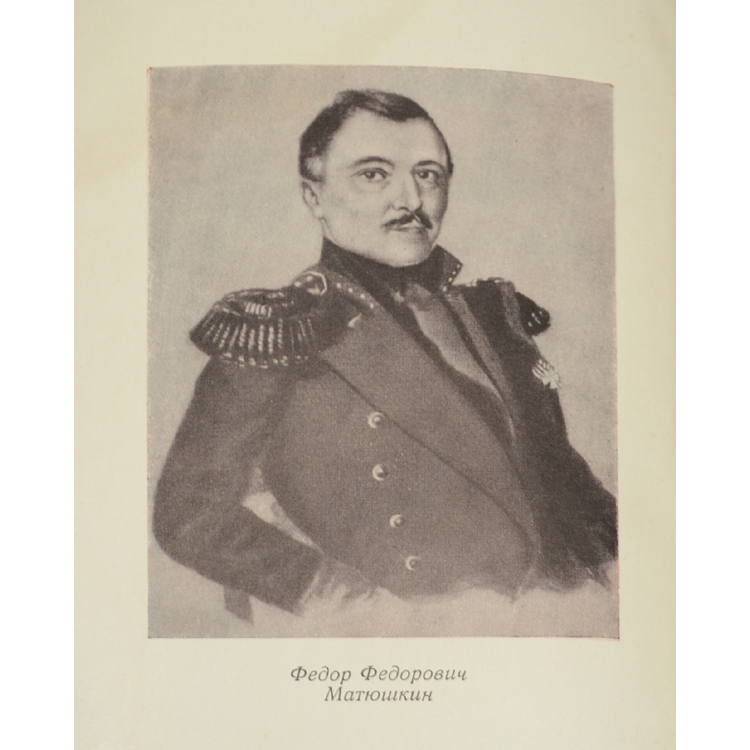

Фёдор Фёдорович Матюшкин — боевой адмирал, путешественник, охотник

Орлов Юрий Сергеевич

Счастливый путь! С лицейского порога

Ты на корабль перешагнул шутя,

И с той поры в морях твоя дорога,

О, волн и бурь любимое дитя!

А. С. Пушкин

Федор Матюшкин родился 10 июля 1799 г. в Штутгарте (Земля Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии), где отец его, имея чин надворного советника, служил при русском посольстве. Сохранились донесения Матюшкина-дипломата о событиях итальянского похода Суворова, датированные годом рождения сына.

По преданию, основателем старинного русского дворянского рода Матюшкиных был выехавший из орды в Новгород в начале XIII века Албауш, крестившийся и принявший имя Евсевий. Наибольшую известность получили Матюшкины в период царствования Алексея Михайловича Тишайшего. Этот государь выдвинул девиз: «Делу время, а потехе час». И часы отдыха он отдавал охоте с ловчими птицами. В его охотничьем хозяйстве, именуемом Сокольничьим приказом, содержалось до 3000 ловчих птиц — соколов, ястребов и др. Начальником Сокольничьего приказа был Афанасий Иванович Матюшкин, который по матери был двоюродным братом царя и с детских лет в ранге стольника воспитывался при царевиче во дворце. С царем Алексеем его связывала тесная дружба. В 1650 г. он был назначен московским ловчим и заведовал царской охотой. «В истории охоты царя Алексея Михайловича Матюшкину принадлежит исключительная роль и значение. Без преувеличения можно сказать, что во всем, касавшемся охоты, он был самым надежным и верным помощником царя: это было как бы “око государево”, неусыпно наблюдавшее за кречатней с ее птицами и многочисленной прислугой, с ее своеобразными порядками и обычаями. Матюшкин отдавал кречатне не только время, но и душу, работал, заботился и волновался делами охот не из страха перед гневом царя, но из великой любви к делу и еще больше к личности царя, с которым был связан узами родства, товарищества и тесной дружбы, покоившейся на единстве вкусов, на одинаковой любви к одному делу — охоте» — из «Исторического очерка» к «Царской охоте» Н. Кутепова.

В эпоху Алексея Михайловича были и другие представители рода Матюшкиных, причастные к благородной охотничьей страсти. Адмирал Федор Матюшкин, о котором наш очерк, не был прямым потомком Афанасия Ивановича Матюшкина. Однако, какие-то родственные связи с его внуком — вельможей екатерининской эпохи, видимо, существовали. Иначе отец адмирала не служил бы при посольстве в Штутгарте.

Отец Федора скончался еще в Германии, и мальчик с матерью переселился в Москву. Анна Богдановна, не имея никаких капиталов, получила должность классной дамы в Екатерининском институте для благородных девиц, а сын был взят в пансион при университете, откуда в 1811 г. вместе с Яковлевым, Вольховским и другими мальчиками из дворянских семей определен в только что открывшийся Лицей в Царском Селе. В Лицее будущего адмирала вначале звали Феденька или на немецкий лад Федернельке, но со временем за ним утвердилось прозвище «Плыть хочется».

Несомненно, что задатки Матюшкина как охотника и путешественника, обнаруженные им еще в молодости, были родовыми чертами и унаследованы от предков. Но, как и когда им овладела мечта стать военным моряком и плавать под парусами, осталось неизвестным. Ровесники Федора Матюшкина — Федор Литке и Фердинанд Врангель, совершившие с ним свое первое кругосветное путешествие под руководством В. М. Головнина на шлюпе «Камчатка», о профессии моряка начали мечтать, встретившись в детские годы с Крузенштерном.

Прозвище «Плыть хочется» лицеисту Матюшкину жить не мешало. Лицейские друзья относились к его мечте с пониманием. Первый выпуск Царскосельского лицея на века прославлен именами Пушкина, Пущина, Дельвига, Горчакова, Кюхельбекера, Яковлева. В этом же ряду стоит и имя мореплавателя Федора Матюшкина. Они на всю жизнь стали друзьями.

Матюшкин был любимым другом Пушкина. Их «кельи» оказались рядом, и мальчики имели возможность переговариваться перед сном через тонкую стенку. Их устремления, отношение к жизни оказались созвучными. Пушкин в одном из посвящений другу написал: «Завидую тебе, питомец моря смелый, / Дай руку — в нас сердца единой страстью полны». Поэт подчеркнул близость странствий реальных и «странствий воображения».

По окончании Лицея выпускники разъехались по домам, а Федор Матюшкин в чине коллежского секретаря остался в ожидании результата хлопот директора Лицея Е. А. Энгельгардта об определении его в состав кругосветной экспедиции капитана В. М. Головнина. Дождавшись решения о своем зачислении гардемарином в экипаж шлюпа «Камчатка», Федор отправился в Москву проститься с матушкой еще на два года.

В плавание гардемарин отправился 26 августа 1817 года. Из Михайловского, по некоторым сведениям, к отплытию успел прибыть Пушкин, чтобы проводить друга до Кронштадта. Биограф поэта П. В. Анненков отмечает, что Пушкин наставлял Матюшкина, как вести дневниковые записи, не забывать подробностей, избегать излишнего их разбора.

Восемнадцатилетний гардемарин Матюшкин отправился в море, не имея специальной морской подготовки. Положение его на бриге сначала было очень трудным. Ему пришлось доказывать более старшим по чинам барону Врангелю и будущему графу Литке, что он тоже «флотский». Врангель, кончивший кадетский корпус по первому разряду, привык везде и всегда быть первым. При этом он отличался нелюдимым характером. Литке, вспоминая себя молодым, пишет, что был заносчив. Искать поддержки и сочувствия у этих молодых морских волков было бесполезно.

От природы добродушный, Федор Матюшкин обладал стойкостью и терпением — чертами характера, которые определяют понятие мужества. Он преодолел все невзгоды и неприятности и вскоре, по словам В. М. Головнина, «исправлял должность наравне с офицерами». В процессе двухлетнего плавания гардемарин Матюшкин пересек Атлантический и Тихий океаны; посетил Лондон, Рио-де-Жанейро, Кальяо, Лиму; обогнул мыс Горн и через Индийский океан вернулся в Петербург 4 сентября 1819 г. профессиональным моряком, заслужившим чин мичмана и орден св. Анны 3-ей степени.

В научном мире Европы в то время шла острая полемика по проблеме северного материка. Географами владела идея открытия новых земель, в частности, «матерой земли» к северу от Восточной Сибири. Для обоснования поисковых работ в океане были реальные предпосылки: летящие осенью из океанских просторов гусиные стаи, покрытые снегом горы, периодически видимые летом на горизонте. Мечты о возможности открытия новых земель не покидали канцлера Империи Н. П. Румянцева и его окружение в Петербурге. К организации исследований подключился И. Ф. Крузенштерн и управляющий Адмиралтейским департаментом вице-адмирал Г. А. Сарычев. Для поисков «матерой земли» были организованы два отряда: западный — Янскиий и восточный — Колымский.

Янский отряд под руководством лейтенанта П. Ф. Анжу должен был провести опись побережья океана между устьями Лены и Индигирки. Начальником Колымского отряда, укомплектованного по рекомендации В. М. Головнина, стал Ф. П. Врангель, а его помощниками — Ф. Ф. Матюшкин и П. Т. Козьмин. Отряд был « назначен для описи берегов от устья Колымы к востоку от Шелагского мыса и от оного на север к открытию обитаемых земель, находящихся, по сказаниям чукчей, в недалеком расстоянии».

Экспедиция по поискам северного материка началась 3 апреля 1820 г. выездом Врангеля и Матюшкина из Москвы в Иркутск. Это была чукотско-колымская эпопея двух будущих адмиралов, началось их сотрудничество как начальника и подчиненного и соперничество как исследователей, первопроходцев и ученых. Исследователи провели огромную работу, хотя и не открыли таинственного материка. Мичман Матюшкин и штурман Козьмин сопутствовали Врангелю в походах во льдах океана на собачьих упряжках и совершали самостоятельные походы, проводя опись морских берегов. Матюшкин, кроме того, совершил два похода по берегам Большого и Малого Анюев.

Врангель, у которого был крутой нрав, но опыта руководства такой экспедицией не хватало, ценил помощь своих сотрудников. В первом же походе, который он совершил в 1822 г. без мичмана и штурмана, продвигаясь с проводником по реке Погиндене к месту ее впадения в Малый Анюй, заблудился и чуть не погиб с голоду.

Матюшкину принадлежит особая, если не решающая, роль в организации работ Колымской экспедиции — поиску «матерой земли» к северу от Чукотки. Но началась эта эпопея не совсем благодушно. Поисковые работы, связанные с маршрутными исследованиями среди дикой природы, и в прошлом, и в наше время во многом зависят от отношений между сотрудниками. Врангель и Матюшкин были совершенно разными людьми по характеру, воспитанию, представлениям о жизни. Устремляя взгляд в глубины веков, можно определенно сказать, что в 1242 г. предки Врангеля и Матюшкина бились врукопашную с разных сторон. Отсюда возможно и потянулась генетически обусловленная неприязнь, время от времени возникавшая между моряками во время экспедиционных работ. И все же в их совместной деятельности осуществилась мечта Бисмарка, любившего охотиться на медведей с императором Александром II Освободителем. Бисмарк утверждал, что в «сочетании с мужественной тевтонской расой русские дадут чудесный человеческий материал для истории».

Общей чертой характера, объединяющей путешественников Врангеля и Матюшкина, была увлеченность охотой.

В труде Ф. П. Врангеля «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820—24 г.г. экспедицией под начальством флота лейтенанта Ф. П. Врангеля» кроме его текста, опубликованы три главы, автором которых является Матюшкин и одна глава, написанная штурманом Козьминым. Таким образом, труд Врангеля следует считать коллективным творчеством. Особенно его последнее издание, в котором опубликованы письма Матюшкина директору Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардту. Эти письма считались утерянными, но были обнаружены в личной библиотеке принца Сергея Ольденбургского и опубликованы в описании путешествия по северным берегам Сибири лишь в 1948 году. В тексте приводится много сведений о наличии дичи: белых и бурых медведей, песцов, росомах, водоплавающих птиц. Сообщается состав ихтиофауны и сведения о рыбных промыслах. Описания Врангеля суховаты и лаконичны, а Матюшкина — полны эмоций. «Самая пища наша зависела от случая; убитый гусь, лебедь, олень, пойманная рыба заставляли нас радоваться, забывать прошедшее, и день промысла был для нас днем торжества», — писал он Энгельгардту из Нижне-Колымска 6 октября 1822 г.

Когда исследователи прибыли в Якутск, областной начальник посоветовал Врангелю отправить кого-нибудь в Нижне-Колымск для организации дальнейших работ экспедиции и приема всех сотрудников.

В золотой век советской геологии, который начался сразу после Великой Отечественной войны, при организации мелкомасштабных поисковых и геолого-съемочных работ в условиях Крайнего Севера, существовал этап, называемый «весновкой». В задачу «весновки» входило создание условий для работы коллектива специалистов в течение полевого сезона. Для этой цели на исходе зимы силами опытных лихих ребят, приспособленных к жизни в тайге и тундре, создавалась таежная база, куда самолетами, поставленными на лыжи, забрасывалось необходимое снаряжение и продовольствие.

На такую «весновку» (вернее, «зимовку») Врангель отправил Матюшкина. Надо было создавать базу для работы полярной экспедиции в течение нескольких лет. В первую очередь — закупить рыбу — «сельдей» и нарт с собаками «для скорейшего отправления на будущую весну». Кроме того, он должен был построить для астрономических наблюдений обсерваторию — «башню с четырьмя окнами на четыре стороны света».

Самостоятельная деятельность мичмана началась 2 августа 1820 года. В этот день он, попрощавшись с Врангелем, догнал выехавший на барже отряд лейтенанта Анжу. Баржа стояла на якоре у левого берега Лены, у начала Колымской тропы. Правый берег Лены в этом месте назывался «Ярмонкою». Отсюда уходили купеческие караваны в Нижне-Колымск, на Русское устье, в Охотск и другие отдаленные места. Улучив момент неожиданной остановки, Матюшкин на одном из островов Лены пошел стрелять уток. Врангель, через месяц следуя тем же путем, сразу занялся охотой на белых куропаток.

Мичман Матюшкин должен был по пути в Нижне-Колымск пересечь Лену, Алдан, Верхоянский хребет, истоки Яны, северные хребты нагорья Черского, Индигирку, Алазейское плоскогорье и по Колыме добраться до конечного пункта. Только отрезок пути от Якутска до Средне-Колымска по водоразделам был равен 2325 верстам. Возможность отдыха здесь ограничивалась 24 станциями, которые часто представляли собой пустые срубы, посреди которых можно было развести огонь. От Средне-Колымска путь пролегал по Колыме. В отличие от купеческих караванов двигался Матюшкин только с прикомандированным казаком, меняя лошадей и проводников-якутов на промежуточных станциях.

Утром 3 августа, поднявшись до восхода солнца, Федор Федорович, перекрестившись, устремился к правому берегу Лены. Выше и ниже Якутска русло Лены представляет собой систему островов и разделяющих их проток. Образовались эти участки суши течением реки, которое во время половодий одни острова намывала, а другие размывала. В результате кое-где возникали и сохранялись микроархипелаги, разделенные обширными плесами.

Впервые за истекшее время Матюшкин получил возможность как следует поохотиться, побыть наедине с собой и подумать о будущем. Пойма реки представляла собой царство водоплавающих. Выводки кряквы, шилохвости, свиязи, широконосок, чирков-свистунков и всевозможных нырков плавали кильватерными колоннами, кормились и набирались сил для осеннего перелета. Мичман взял ружье, пошел по острову и через час возвратился, «кряхтя под тяжестью убитой дичины». Это первое упоминание о роли охотничьей страсти в жизни адмирала Матюшкина — мореплавателя, воина, географа, полевого исследователя.

Путешественники-охотники бывают двух типов. Первые занимаются охотой только вдали от дома — в тайге, тундре, пустыне, в горах, в заполярье или тропиках, где добывают львов, белых медведей, тибетских яков и прочую экзотику, а вторые не позволяют угасать своей страсти и по возвращении домой, где весной ходят на тягу вальдшнепов, осенью — с гончими на зайцев. Как охотник, адмирал принадлежал ко второму типу. Выйдя в отставку, он приобрел охотничий домик на красивейшем озере у станции Бологое, где продолжал, вспоминая молодость, охотиться на уток.

А в экспедиции он охотился в течение всего путешествия. В письме своему благодетелю Энгельгардту он писал: «Ружье меня кормило в продолжение всей поездки до Средне-Колымска». К сожалению, подробно он дал описание только одной охоты: ожидая в Средне-Колымске лошадей для продвижения в Нижне-Колымск, он не стал отлеживаться, терять время и двое суток провел в зимней тайге, ночуя у костра вдвоем с юкагиром и лайками. Днем они расходились, мечтая встретить медведя. Охота получилась неудачной, но, как часто случается, удача ждала их при возвращении, когда уже можно было мечтать о предстоящем отдыхе за самоваром. Лайки обнаружили небольшое стадо оленей. Олени вышли сначала на юкагира, которому удалось сделать выстрел из винтовки. Матюшкин бросился наперехват и одним выстрелом поразил двух рогачей.

«Что со мной тогда сделалось, я право не знаю, я целовал ружье, убитых зверей... Юкагир, имевший с собою, исключая винтовки, лук со стрелами, убил трех и одного ранил, его нашли сегодня», — писал он Энгельгардту.

Со всеми тремя адмиралами — Врангелем, Литке и Матюшкиным — в начале их самостоятельной деятельности случились несчастья по причине неосторожности: барона Врангеля опасность поджидала, когда он устремился по пути Матюшкина в Нижне-Колымск. При переправе через Алдан он после проведенной на морозе ночи на разостланной медвежьей шкуре, не совсем адаптировавшись к условиям якутской тайги, легкомысленно не проверил состояние своих плавсредств. В результате перегруженная лодка стала пропускать воду, и если бы не подвернувшийся островок, на который удалось выброситься, экспедиция сразу бы и закончилась, едва начавшись. Выплыть на Алдане в середине сентября невозможно.

Адмирал Матюшкин и в молодости обнаруживал, что прозвище «Плыть хочется» заслужил по праву. Неожиданных несчастных случаев и катастроф в его практической деятельности не было. Однако неприятные приключения по неопытности и с ним случались, особенно в первом походе. Ступив в отменном расположении духа на правый берег Лены, он отправился за три версты в станок за лошадьми. Здесь, «вспомнив лицейские уроки актерского мастерства, хлопотал, просил, бранился, стращал» и в 8 часов вечера с конвоем из восьми лошадей и четырех человек отправился в путь.

Федор Федорович был доволен своей деятельностью, но опыта полевой жизни, где всегда надо быть готовым к неожиданностям, у него оказалось недостаточно. Пригнанные лошади отказывались вьючиться и сбрасывали с себя кладь. Такие неурядицы первого дня — обычное дело для всех вьючных караванов. Писал про них В. К. Арсеньев, несомненно случались они у Н. М. Пржевальского, у В. И. Роборовского. Но «флотский» не имел опыта работы с дикими лошадьми и совершенно не представлял, как их можно успокоить и дать себя завьючить.

Навьюченный караван начал движение только через три часа. Неприятные приключения продолжались. По дороге встретилось маленькое озеро, в котором плавал лебедь. В те годы лебеди не стремились в Красную книгу, рассматривались как обычная дичь, да и предки Матюшкина тешились охотой на них с соколами. Мичман не удержался и сделал меткий выстрел. Лошадь взбесилась и помчалась, не разбирая дороги. Путешественнику пришлось проскакать меж деревьев, «проволочиться по пням, кочкам и каменьям и ножом отрезать уздечку». После нескольких неудачных попыток оседлать ее, пришлось седлать и вьючить другую. И все же в этот день путешественники прошли 70 верст.

Далее путь Матюшкина пролегал между почтовыми станциями, где менялись лошади и проводники. Почтовые станции располагались в 50—100 верстах друг от друга и чаще всего представляли собой поварни или маленькие сараи с потолком, который служил и крышей. В нем было отверстие, заменяющее собой и окно, и дымоход.

17 августа караван, следуя вдоль р. Туколан, который «более водопад, чем река», пересек Верхоянский хребет. Перед перевалом он остановился ранее обыкновенного, чтобы дать лошадям отдых, но более из-за надвигающейся грозы, угрожавшей проливным дождем. «Мы остановились на островке, делаемом самим Туколаном и небольшим, отделившимся от него, рукавом. На невысоком яру, в густой траве, между несколькими осинами мы разбили палатку. Под нами Туколан. С шумом низвергается он тремя рукавами в бассейн, крутит, кипит и последние лучи заходящего солнца преломляются в брызгах его в 1000 радуг. ...Отвесно, почти стеною, поднимаются огромные исполины, между вершинами, в темных и глубоких пещерах и рытвинах, непроницаемых для лучей солнечных, лежит вечный снег и лед. Крутой резкий и угловатый гребень резко очерчивается в голубом эфире, ни жизни, ни зелени на них не видно, и вечное мертвое молчание, там царствующее, прерывается токмо свистом вихря и глухим шумом ручьев, низвергающихся бисерной полосой по ущельям... Тучи, остановленные в грозном молчании покрытым вечным снегом гольцом, сгустились, и вдруг загорелись ярким пламенем цепи гор, теряющиеся в туманном отдалении, ударил гром. ...Земля колеблется, горы рушатся, за молнией молния, гром за громом, эхо грохотало со всех сторон...» — письмо Энгельгардту (лицейские уроки словесности оставили свой яркий след!).

19 августа караван, перевалив через хребет, начал пересекать Янское плоскогорье. В этот день путешественники встретились с зимою. Лошади двигались по колено в снегу. 20 августа провели в поварне у подножия горы Улу-Тумула. Здесь Матюшкин получил возможность заняться этнографией. С реки Терях-Урья, впадающей в Яну, прибыли гости — семья тунгусов — князь с женой и княжнами. Тунгусы занимались рыбным промыслом и привезли в подарок деликатесную рыбу — хариусов. Мичман отдарил их табаком, «до которого они большие охотники».

Восточная ветвь тунгусского племени — эвены ему понравились: «Народ сей, как мне показалось, гораздо веселее и обходительнее якутов, любят русских, особливо женщины, беспрестанно поют и смеются, образ их жизни виною беспечного и веселого их характера» (письмо Энгельгардту).

Далее экспедиция прошла через станок Баралас — единственное постоянное место жительства на 700 верст между Алданом и Верхоянском. Через два дня была форсирована Яна и 28 августа Матюшкин прибыл в Верхоянск, который тогда именовался Бурунул. В Верхоянск только что была перенесена столица края из Зашиверска, он представлял собою пять юрт, разбросанных на пяти верстах, недостроенную церковь, часовню и кабак. Из Верхоянска Федор Федорович без особых приключений проследовал через станок Оюн-холм — Шаманское поле, расположенное на левом берегу притока Яны — р. Адичи, переехал вброд речку Табалах и вышел на речку Тостах.

Здесь должен был быть перевоз, но перевозчик оказался при смерти, а лодку в прошлый вечер унесло ветром. Ширина реки составляла четверть версты, и мичман, несмотря на протесты проводников, решил преодолеть ее вброд. Это приключение в письме Энгельгардту описано так: «С досадою я повернул лошадь и бросился в реку. Скоро потерялось дно, течение повлекло меня вниз — и с трудом, с опасностью, я выплыл на противолежащий яр. Казак, остававшийся на берегу, увидя меня в быстрине в волнах, бросился за мною, но с большим трудом, нежели я, спас свою собственную жизнь (лошадь его была хуже моей). Мне после сего безрассудного поступка стыдно было смотреть на казака».

Через Тостах Матюшкин с конвоем переправились все-таки на лодке, которая была в конце концов обнаружена.

От Табалаха, расположенного в бассейне Яны, на восток проглядывалась «зубчатая цепь гор, направленная почти по меридиану и замечательная правильностью своих вершин, которые, имея конусообразный вид, кажутся прикрепленными к сторонам хребта». (Именно такую цепь гор с вершинами конусообразного вида искал сто лет спустя геолог С. В. Обручев, проверяя заявку на россыпь платины.)

Матюшкин пишет: «9 сентября мы выехали на реку Калядину. Следуя вниз по ней между двумя хребтами (на коих множество диких баранов и оленей), мы приехали к устью ее, которое впадает почти против самого Зашиверска в Индигирку. И в тот же день (10 сентября) я переправился в карбасе на правый берег в город (упраздненный)». На реку Калядину, назвав ее Гулянтиной, вышел через месяц и Врангель. Современное ее название Иньяли. Зашиверск располагался на восемь километров выше устья Иньяли.

Возможно, что именно в период путешествия между хребтами левобережья Индигирки ружье кормило мичмана, о чем он упоминает в письме из Нижне-Колымска от 20 ноября. Не может быть, чтобы такой страстный охотник — потомок великих соколятников — упустил возможность уделить внимание снежным баранам и оленям, которых было «множество».

В 60 км вверх по течению Иньяли, по которой Матюшкин вышел на Индигирку, находится крупнейшая вершина левобережья Индигирки, известная у местного населения как гора «Чен». На якутском языке слово «чен» означает лед в углах юрты, скапливающийся зимой под нарами. Гора увенчана шапкой вечных снегов и видна отовсюду. По ущельям с нее спускаются ледники. Высота горы равна 2685 м. Она ниже самой высокой горы северо-востока страны — пика Победы — всего на 462 м.

Зашиверск основан в 1690 г. Когда его посетил Матюшкин, он считался заштатным городом. В отличие от Верхоянска, куда была перенесена столица уезда, он угасал. Врангель пишет, что в нем было пять домов и хорошо поддерживаемая церковь. Настоятелем служил легендарный миссионер отец Михаил, которому было уже 80 лет. «И в Петербурге трудно найти столько образования в духовном звании», — писал в письме Матюшкин. Отец Михаил, окормляя свой приход, каждый год, рискуя жизнью, проезжал, презирая все трудности, 2000 верст. За 60 лет службы он силою своих убеждений и лаской привел к православной вере и крестил до 5000 якутов, тунгусов и юкагиров. Бодрость и сила его не уменьшалась с годами. В Зашиверске он ловил силками белых куропаток, ходил в горы охотиться на снежных баранов. За короткое лето он выращивал на огороде редьку, репу и капусту. С тех пор известно сие место как северный предел огородничества.

Гостей отец Михаил угощал жирными щами, свежим ржаным хлебом и собственного рецепта рыбным пирогом. Прием путешественникам запомнился на всю жизнь. «Два дня, проведенные в хижине почтенного старца, принадлежат к почтеннейшим воспоминаниям нашей унылой поездки», — писал Врангель в отчете о путешествии по северным берегам Сибири. Там же он пишет: «Город располагался среди пространной равнины, богатой прекрасными лугами и усеянной озерами, богатыми рыбой. Здесь водятся сиги и чиры той же породы».

Через 106 лет С. В. Обручев, спустившись вниз по Индигирке, в восьми километрах от селения Тюбелях увидел на противоположном берегу устье Иньяли. Он стремился к истоку реки Чыбагалах, где предполагались россыпи платины. Ниже устья Неры путешественники, поднявшись на одну из вершин правобережья, ожидали увидеть низменность, а оказалось, что находятся в центре огромной горной страны. Так, по сути мимоходом, при поисках платины был открыт хребет Черского. Через четыре дня С. В. Обручев приплыл в Тюбелях. На месте, где когда-то стояла крепость Зашиверск, осталось две юрты, но вдали еще стояла та деревянная церковь, в которой сто лет назад служил отец Михаил.

Матюшкин, находясь в гостях у отца Михаила, с интересом слушал об охоте на чубуков в окрестностях Зашиверска у горы Чен.

А. Н. Хохлов в книге «Вершины охоты» пишет, что охота на чубуков — снежных баранов требует выносливости вьючной лошади, зоркости орла и при этом выдержки, мгновенного принятия решения, умения не поддаваться приступам азарта и неизбежным разочарованиям. Всеми этими качествами, видимо, обладал православный миссионер, который вынужден был охотиться на якутского снежного барана ради пропитания.

Каждому охотнику повезло, если он в молодости встретился с более опытным и увлеченным товарищем. Таким для Матюшкина оказался отец Михаил — настоятель Спасской церкви в Зашиверске..

После кратковременного отдыха в центре цивилизации Федор Федорович решил далее следовать водным путем. Знатоки местных условий — батюшка Михаил и врач Томашевский, возвратившийся после трехлетнего пребывания в Средне-Колымске, отговаривали его «неудобствами и трудностями горной дороги, происходящими от позднего времени года», но еще более они не советовали пользоваться водным транспортом на порожистой бурной реке.

Матюшкин решил стать первопроходцем в этом деле. Он кратко описывает это свое очередное приключение. Карбас налетел на подводный камень, вышибло доску, и судно утонуло вместе с грузом и экипажем. К счастью, это произошло на мелком месте. Всю кладь удалось спасти. «Вытащили лодку совсем на берег, приколотили нагелями (деревянными гвоздями), законопатили все пазы снегом и облили изнутри и снаружи водою, превратившеюся в лед».

Пережив кораблекрушение, выкинувшись на остров, починив карбас, Матюшкин продолжил плавание, пока не был остановлен ледоставом 16 сентября. Дальнейший путь команда, оставив карбас, совершала на лошадях. 25 сентября у озера Оринкино повернули к Средне-Колымску. На это озеро вышел и Врангель, добиравшийся из Зашиверска уже по зимней тропе. Далее дорога на протяжении 250 верст проходила по болотистой местности, изобилующей озерами, речками, непроходимыми бадаранами, таумаками и калтусами. Преодолев Алазейский хребет, Матюшкин вышел в бассейн Колымы.

После пересечения водораздела Алазеи с Колымой местность стала более проходимой, у путешественников мог появиться интерес к охоте на северных оленей: «...с удивительной скоростью пронеслись они мимо нас по льду, по берегам озера бежали за ними два волка». Врангель и Матюшкин следовали по тундре в период массовой миграции оленьих стад. Матюшкину удалось поохотиться на оленей по прибытии в Средне-Колымск в ожидании вьючных лошадей.

Дальнейший путь до Нижне-Колымска у Матюшкина и Врангеля совпал и, несмотря на наступившие морозы, прошел без приключений. До устья они передвигались на лошадях, а от Омолона пересели на нарты и впервые познакомились с веерным типом собачьей упряжки.

В Нижне-Колымск Матюшкин прибыл 22 октября 1820 г., сразу приступил к постройке обсерватории и отправился на взморье заготавливать рыбу на прокорм ездовых собак.

Врангель прибыл 2 ноября, затратив на дорогу на один месяц меньше. Видимо сказались более благоприятные условия продвижения по зимнему пути. Матюшкин возвратился с устья Колымы в хорошем настроении: все поручения начальника выполнены. В письме Энгельгардту он пишет «...собаки наши сцепились, а мы после трехмесячной разлуки обнялись». В следующем письме, отправленном в декабре, мичман сообщает, что они с лейтенантом живут душа в душу, что их пока двое, прибытие штурмана ожидается через три месяца, а доктор-натуралист прибудет «бог весть когда» У путешественников появилось время на воспоминания, на обсуждение конкретного плана работ.

Еще в Петербурге было решено сосредоточить поиски «матерой земли» непосредственно к северу от мыса Шелагского. Эта установка исходила от генерала-гидрографа Г. А. Сарычева. М. М. Геденштром, закончив опись Новосибирских островов, полагал, что загадочная земля находится к северу от устья Колымы. Плодотворную идею выдвинул и Матюшкин. Рассмотрев положение Новой Земли и Новосибирских островов, он пришел к выводу, что крупные архипелаги островов располагаются на береговых выступах побережья Северного Ледовитого океана. Таким образом, он предсказал местонахождение Северной Земли, расположенной к северу от мыса Челюскина и Таймырского полуострова и открытой через 90 лет Б. Вилькицким.

На каком-то этапе пребывания в Нижне-Колымске, Врангель и Матюшкин обсуждали вопрос о возможности поисков загадочного материка в океане двумя отрядами. Матюшкин был не против автономии. Однако после первого с Врангелем выхода в океан он писал Энгельгардту: «если бы я один пошел в море, я, может быть, и не воротился бы». Мичман считал, что имеет право только на одну попытку, и она не могла быть неудачной. К счастью, выяснилось, что экспедиция пока вообще не может путешествовать по льдам океана: нужны китовые ребра, которые следует подвязывать к полозьям нарт при прохождении мест с выступами морского рассола.

Врангель решил отправить Матюшкина с дипломатической и торговой миссией на ярмарку в крепость Островное. Сам же со штурманом Козьминым отправился в поход по морскому берегу к Шелагскому мысу. Матюшкину было выделено две нарты.

Поездка Матюшкина на ярмарку значительно расширила сферу ознакомления путешественников с проблемой поисков загадочного материка. Мичман провел дипломатические переговоры и подружился с почетными старшинами чукчей: «В крепость собрались Макамок и Леут — старшины с берегов залива Св. Лаврентия; Валетка, скитающийся с бесчисленными стадами оленей в тундрах, прилегающих к Шелагскому мысу, Эвражка, кочующий со своим племенем на берегах Чаунской губы, и многие другие».

Мичман объявил от имени государя, что экспедиции поручен осмотр Ледовитого моря и его берегов в целях развития дружеских взаимоотношений с местными жителями и выразил просьбу о содействии: «...все присутствующие старшины дали мне слово и руки, уверяя, что они не только примут нас по-дружески, но и употребят все зависящие средства для споспешествования нашему намерению. Договор к великому удовольствию моих гостей был скреплен порядочной порцией хлебного вина». С дипломатическим визитом он посетил ярангу главы племени Леута, где был принят его хозяйкой и семнадцатилетней дочерью. Женщины встретили посетителя громким смехом, в его честь вплетали в свои, намазанные жиром волосы бисер. Хозяйка была почти нагая, «дочь ее нисколько не старалась скрывать своих прелестей». Визит закончился угощением из оленьего мяса и китового жира, имевшего «необходимую приятную степень горечи».