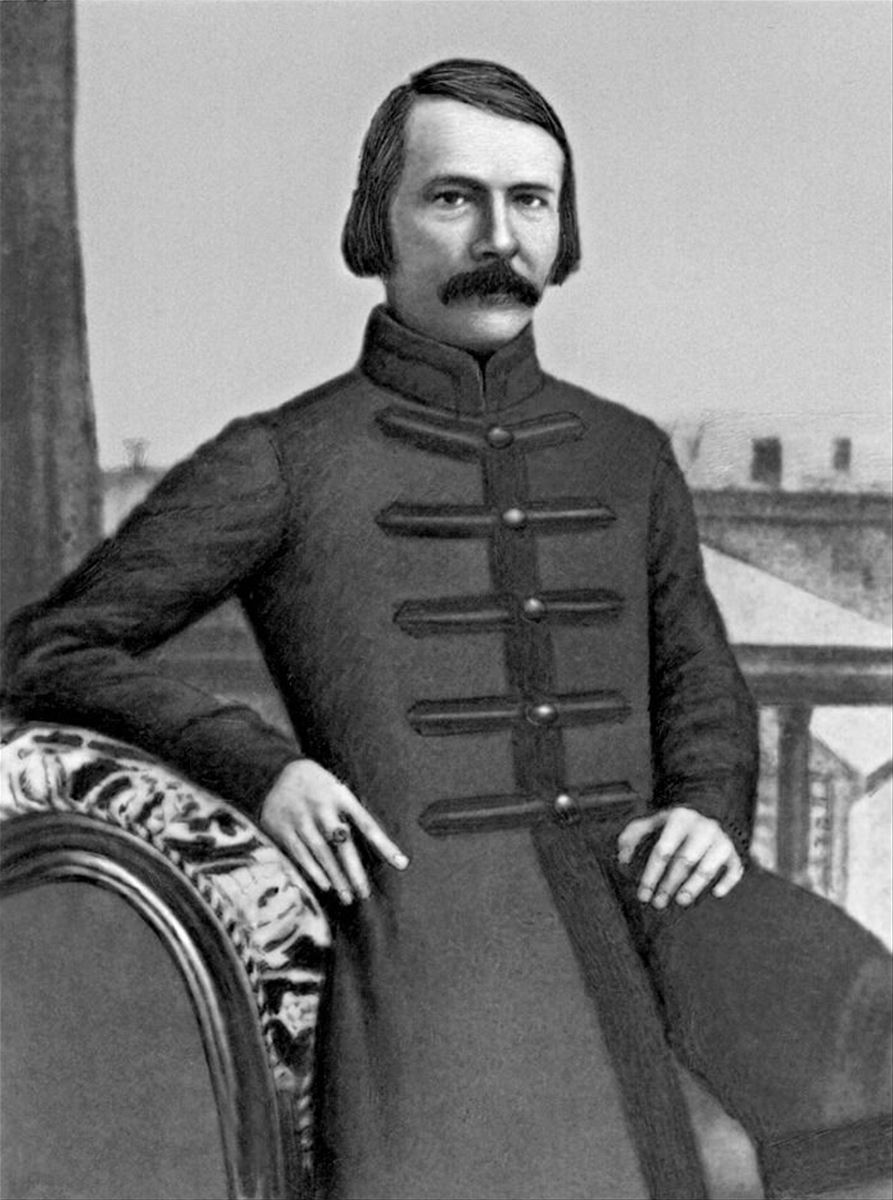

М. В. Беэр

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ЕЛАГИНЫХ — БЕЭР.

ВОСПОМИНАНИЯ.

Тетрадь 1

(1823—1870-е гг.)

Не нашел в себе, Не ищи в сем!

Qui n’est que juste — est dur, Qui n’est que sage — est triste.*

Моей матери, Екатерине Ивановне Елагиной, (урожд(енной) Мойер), было два года с небольшим, когда умерла ее мать Мария Андреевна (урожд(енная) Протасова).

Отец Екатерины Ивановны Иван Филиппович Мойер (Iohann Christian) был профессором хирургии и ректором университета в Дерпте. Мойеры происходили из Голландии (Van Moor), но предок их, переселившийся в Остзейский край, онемечился. Отец Ивана Филипповича был пастором в Ревеле при (Dom Kirche). В Дерпте у Ивана Филипповича был свой домик на Карловской улице, с прекрасным садом, террасами в гору, а на горе площадка с тенистыми деревьями и видом на город.

С Иваном Филипповичем жила его теща, Екатерина Афанасьевна Протасова, урожденная Бунина, и значит сестра Василия Андреевича Жуковского. На руках бабушки и росла моя мать. В доме у них жили два племянника Мойера и несколько студентов, знаменитый Пирогов и, кажется, Даль1.

Когда моей матери было 11 или 12 лет к ним переехали жить две внучки Екатерины Афанасьевны, Воейковы (Екатерина и Александра). Они окончили в Петербурге институт, и им некуда было деваться (младшая сестра Мария еще училась в институте). Их мать, Александра Андреевна (Светлана), уже давно умерла, а отец их, Александр Федорович Воейков, был негодный человек, и к тому же у него была вторая семья2. Сестры Воейковы были хорошенькие, живые, очень умные и веселые. За ними стали очень ухаживать студенты, и они очень флиртовали.

Мой дед Мойер испугался их пустого влияния на его дочь и, скрепя сердце, решил расстаться с ней, отдав ее из дома. Тогда в Остзейском крае дворяне часто устраивали для своих детей домашние пансионы в своих поместьях. Барон Штакельберг, потеряв свою жену (урожд(енную) Баронессу Тизенгаузен), отдал свою единственную дочь Sophie деду и бабушке Тизенгаузен на воспитание. Вот для этой внучки и был устроен пансион из 12 девочек, в числе которых была моя мать.

Была приглашена швейцарка M-lle Sorbiere, учительницы и учителя, а по воскресеньям приезжал из Дерпта танцмейстер, обучать девочек танцам и грации. Жизнь была самая семейная. Старики Тизенгаузен были прекрасные люди, уютный дом, прекрасная природа, отличные учителя и девочки были дружны между собой.

Дедушка Тизенгаузен очень любил общество, и когда в дурную погоду никто не приезжал в гости из соседей, или из Дерпта, старик хандрил, надевал халат и говорил, что он болен. Но чуть заслышатся колокольчики, или стук экипажа, он сейчас же бежал одеваться и выздоравливал. Когда в воскресенье кончался урок танцев, то старик принимался сам учить девочек выдуманным им танцам. Его очень любили все, и стар и млад.

В 1837 году, когда моей матери было 16 лет, переселился Мойер в Орловскую губ(ернию), в с. Бунино, которое он купил у родственников жены Вельяминовых, внучек Афанасия Ивановича Бунина. Мойер обещал своей жене Марье Андреевне, что их дочь Катя будет жить в России, узнает своих русских родных, которых так любила покойная Марья Андреевна.

И вот, в 16 лет мама рассталась с Дерптом, и со своими пансионскими подругами, и ничего о них не знала долгое время. Через 32 года, в 1868 году, ехали мы (Елагины) на пароходе в Дерпт (из Пскова по озеру Пейпусу и по реке Эмбаху). Мы возвращались из-за границы, где лечилась мама, и на возвратном пути решились навестить дорогого друга Зейдлица (друга Жуковского и Мойера).

Не доезжая 7 верст до Дерпта, сломалось что-то в машине парохода. Капитан предложил пассажирам не ждать починки, а сойти на берег и просить барона Нолькена, поместье которого находилось вблизи, доставить их на лошадях в город, что он всегда это любезно делает, когда происходит поломка на пароходе (что случалось часто).

Мои родители не захотели пользоваться любезностью барона, и мы остались на пароходе ждать починки. Вдруг подъехала лодка, из нее вышел молодой студент, рекомендовался: “Барон Штакельберг”, и сказал, что его дядя барон Нолькен, узнав, что еще пассажиры остались на пароходе, убедительно просит воспользоваться его лошадьми, и зайти в Лунию (его усадьбу). Когда мы уселись в лодку, моя мать спросила студента, не родня ли он Sophie Stakelberg, с которой она воспитывалась, оказалось, что это и есть баронесса Нолькен, к которой мы едем, и что старик Тизенгаузен еще жив, ему 92 года, и он живет с внучкой в Лунии.

Когда мы вошли в гостиную, и мама подошла к старику, сидящему в кресле, и еще не успела назвать себя, он поднял со лба зеленый абажур, внимательно всмотрелся в маму и воскликнул: “Katische! Bist Due es?” (Катишь, это ты?) А мама была уже седая, ей было 48 лет! Это было прямо удивительно! И очень радостно было это свидание. Мы остались в Лунии до вечера, и потом всю жизнь сохраняли дружеские отношения с Нолькен и ее дочерьми, переехав в Дерпт в 1873 году, когда мой брат Алеша поступил в университет.

Возвращаюсь к 1837 году. Дед мой, исполняя обещание жене перевезти дочь к русским родным, оставил службу, родных, друзей, свою любимую науку (он был знаменитый хирург и профессор) и переселился в глухую деревню Бунино, где перед тем он выстроил каменный дом и службы. При доме был большой фруктовый сад, но в первую же зиму их житья вымерзли все деревья, и дом очутился лишенным всякой тени, только в конце сада, близ колодца были ракиты, которые и вы застали через 50 лет.

Дед посадил много десятин леса, два фруктовых сада и чудесную березовую аллею вокруг 12 десятин, чтобы маме ездить по ней верхом, но пока все это выросло, Бунино было безотрадно и тоскливо. Земля в Бунине отличная, чернозем, но воды почти нет, кроме ручьев в оврагах и колодцев. Го р совсем нет, все поля и поля, и горизонт низкий. Осадков в Бунине почему-то всегда много и урожаи отличные.

Девицы Воейковы тоже переехали в Бунино, и еще там поселились две старушки Протасовы (сестры Андрея Ивановича, золовки Екатерины Афанасьевны) со своим многочисленным штатом прислуги. Дом был наполнен, но молодежь сильно скучала. Соседей было довольно много: Зиновьевы, Бурнашевы, Апухтины, Князевы, Боборыкины, Деревицкие, Плещеевы, Владимировы, но все же это не удовлетворяло, особенно Воейковых, привыкших в Дерпте к обществу веселой, удалой молодежи.

Жизнь текла однообразно. Гулять было негде, дела не было. Каждый вечер барышни поочередно садились со стариками Мойером и Екатериной Афанасьевной играть в преферанс, играли не на деньги, а на гвозди, которые были нужны Мойеру для стройки. Когда кончался вечер, то барышни шли к тетушке Елене Ивановне Протасовой в ее комнату. Она была очень милая и добрая старушка, в противоположность сестре своей Наталье Ивановне, глухой и сердитой. У Елены Ивановны приготовлялся самовар и разные деревенские лакомства: орехи, клюква с медом, пастила и прочее.

Дедушка был отличный, первоклассный музыкант (рояль). В Дерпте он на вырученные деньги от концертов основал бедный дом для 12 стариков и старух (который, кажется, до сих пор существует в расширенном виде).

В 40 верстах от Бунина жил помещик Владимиров, тоже хороший музыкант, и у него был отличный оркестр из крепостных людей, и вот иногда он приезжал со всем оркестром в Бунино, и играли с утра и до вечера, и так жили неделю и больше. Дед мой очень наслаждался, но окружающим музыка очень надоедала, кроме того, надо было кормить 40 человек музыкантов и ставить для них по 20 самоваров в день. Хозяйство вела моя мать и рада бывала, когда они уезжали.

Знаю, что один раз приезжал в Бунино гастролирующий в России чешский квартет, знаменитый музыкант Сметанка, а фамилии других были еще курьезнее: Поспешил, Навратил3, Непейпива! На эти концерты собирались и соседи послушать музыку. Вообще же у помещиков был главный интерес — сельское хозяйство, разговоры все “урожайные”, как называла их моя мать. Читали мало, и других интересов не было.

У Плещеевых в Черни (верст 40 от Бунина) было иначе. Петр Александрович Плещеев был родственник Протасовых, он был благороднейший человек, моя мать его называла “Chevalier sans peur et sans reproche” (рыцарь без страха и упрека). Он был очень живой, веселый, остроумный, его жена Марья Васильевна, урожд(енная) Адамович, тоже была веселая и живая. У них было много детей. В их доме постоянно устраивались танцы, шарады, спектакли и бунинские барышни очень любили туда ездить.

Я помню, как мама рассказывала, как у Плещеевых в день крещения соблюдался старинный обычай “праздник боба”. Кажется, это обычай заграничный. Запекался боб в пирог, и кому он доставался, тот на этот день становился королем или королевой и все должны были повиноваться ему или ей. Когда, однажды, моя мать сделалась королевой, она потребовала от Плещеева, чтобы он дал согласие на брак одной горничной с камердинером, мама знала, как им этого хотелось, и Плещеев немедленно повиновался. Так жили с Плещеевыми дружно и весело.

К сожалению, позднее что-то произошло в их отношениях, какая-то сплетня дошла до Мойера, он запретил барышням ездить в Чернь. Вероятно, Марья Васильевна распустила эту сплетню, она была порядочная сплетница. Никто никогда не узнал, что это было. И уже долго спустя, после смерти Мойера, поехали мои родители к умирающему Петру Александровичу, которого они горячо любили. Мне было тогда лет пять, и я смутно помню его комнату окнами в сад и его, лежащего в постели.

Плещеев был страстный охотник (борзятник) и, когда однажды он возвращался с охоты и проезжал мимо кладбища, он услышал стон из свежевырытой могилы. Он сейчас отрядил двух охотников в деревню за лошадьми. А сам с остальными охотниками стал кинжалами разрывать могилу. Вдруг прибежал священник и стал препятствовать им, говоря, что нельзя отрывать отпетого покойника, и, наконец, он бросился ничком на могилу, не давая им копать.

Тогда Плещеев велел связать его. Когда гроб вскрыли, нашли, что женщина в нем уже мертва, но лежит, перевернувшись лицом книзу. Конечно, священник озлобился на Плещеева, и все Плещеевы стали ездить в другую церковь. Но когда Петр Александрович умирал, то захотел помириться с попом и у него исповедаться, что он и сделал. Но поп вдруг потребовал, чтобы Плещеев письменно завещал ему сколько-то земли и запретил бы своим наследникам вредить попу, иначе не разрешит ему грехов и не даст причастия! Пришлось согласиться на требования мерзавца!

Мойер не только сделался образцовым хозяином, но и гуманным помещиком. Он очень поднял благосостояние крестьян. Все женские подати холстом, яйцами, курами, пряжей были отменены. Все эти продукты покупались на деньги, по мере надобности. Дедушка учредил артель нанятых рабочих, которые обрабатывали часть земли, он хотел со временем обрабатывать таким образом всю землю, но это не удалось ему сделать. Обращение с народом было гуманное, людей никогда не продавали, жениться позволяли по склонности.

Моей матери дали в горничные девочку 14 лет (на два года моложе мамы), Катерину, а в доме прислуживала другая девочка Ариша, того же возраста, Катерина была потом моей няней, а Ариша — кормилицей. Вот по их рассказам я знаю, как отличался Мойер от других помещиков, и как жилось в Бунине крестьянам и дворовым. Конечно, и по рассказам моих родителей могу судить об этом.

Насколько жизнь барышень в Бунине была скучна и однообразна, настолько весело жилось этим наперсницам мамы. Кроме своих дворовых были еще привезенные старушками Протасовыми. Знаю, что у них был специально человек для посылки в город (Орел) за 35 верст от Бунина, за почтой и за покупками. Дмитрий de Prota, как звали его молодые барышни, был мужской портной! Кучер, прачки, и горничные — вся эта ватага совместно с мойеровскими дворовыми по вечерам играла в горелки, пела песни и плясала. Няня Катерина вспоминала, как протасовский портной за ней ухаживал, (Катерина была хорошенькая, румяная брюнеточка), и как во время горелок он зацепился головой за кусты, с него слетел парик и он оказался совсем лысым. Это его совершенно погубило в глазах няни.

Когда я няню спрашивала, не наказывали их, няня говорила, что самое страшное было, когда Екатерина Афанасьевна брала за руку виноватую и говорила: «Пойдем к Ивану Филипповичу». Никогда она не довела их до него, да вряд ли Иван Филиппович стал наказывать их, но страх был ужасный, и они просили прощения.

У соседних помещиков большой частью были большие строгости, а у Тинькова, например, в Тулупове были всякие безобразия. Он женил своих крепостных по своему выбору и назначенью и пользовался правом «первой ночи», продавал детей врозь с родителями и прочее. С ним видались редко, вообще игнорировали его, что не мешало ему прислать просить руки «которой-нибудь из трех барышень», на что старушка Екатерина Афанасьевна отвечала: «Почему не четверых, она вдова и свободна».

Ближайшие к Бунину соседи Деревицкие (в 15 верст) тоже не уважались Мойером. Наталья Ивановна Протасова была очень глуха и строптива, и когда Деревицкий в первый раз приехал с визитом, и ей его представили, она никак не могла расслышать его фамилию, наконец, ей написали ее на бумажке, причем она вновь заворчала: «Я глуха, а не слепа, для чего такими крупными буквами пишете» и сейчас же вскрикнула: «Ну, вижу, что Деревицкий, да честный ли ты человек?» и ей пришлось опять кричать и писать: «честный», что не согласовывалось с истиной.

Наталья Ивановна всегда держала в руках кожаную мухоловку, и постоянно хлопала ею по столу, что еще больше затрудняло разговор. А когда в гостиной бывали гости, а Наталья Ивановна была у себя в соседней комнате (зеленой с перегородкой), то от времени до времени раздавалось во всеуслышание: «Матрешка! Подай горшок!»

Мойер пользовался репутацией отличного доктора, и соседи часто к нему обращались, но денег он не брал. Тогда они старались отблагодарить его подарками. Тиньков, например, прислал ему четвертную бутыль гофмановских капель4! Какой-то мелкопоместный помещик Кадмов прислал дедушке благодарственное письмо за его излечение, сохранившееся, как образец стиля; конец письма гласил: «Моя вдова (!) и шесть малолетних сирот (!) у престола Всевышнего не перестанут молить Господа о здоровье Вашего Превосходительства.

Верьте истинному Богу, что не хочу скрывать пред Вами чувств моих, которые суть следующего содержания. Ваш покорнейший слуга Кадмов слабый».

Дедушка, по завету старинных медиков, никогда никому не говорил, чем болен его пациент. Он больше 20 лет лечил соседа Князева, и только после смерти дедушки узнали, что Князев пил запоем.

В записках моей матери рассказано, что всю березовую аллею в саду дедушка собственноручно с работником посадил в одну ночь, вернувшись от одной умиравшей родильницы, смерть которой так напомнила ему смерть его жены, что он не мог уснуть.

В 6 верстах от Бунина, в Рябинках, жили старинные дворяне Боборыкины. Старик5 служил при Екатерине Второй, был честнейшим человеком, но от старости уже утративший память. Он спрашивал моего деда: «Скажите, как мне родня Александр Александрович?» — «Да он Ваш сын!» — «То-то я его так люблю!» Был еще день в неделю, когда он приезжал в Бунино обедать, и, входя в первую гостиную, всегда причесывался перед пустым простенком, не замечая, что там нет зеркала.

У Боборыкина был один сын и две дочери. С младшей была очень дружна мать. Я ее знала уже пожилой, женой, а потом вдовой сенатора Лебедева6, и всегда она представляется мне идеалом русской женщины, кроткой, любящей, до смерти верной своему долгу, глубоко верующей, и с такими чудными лучистыми глазами. Ее жизнь замужняя была пыткой, но она ради детей все кротко переносила, только с моей матерью отводила душу. Это она была матерью Н. К. Грифцовой.

Сын Боборыкина Александр Александрович был очень добрый, но очень скучный собеседник, тоже приезжавший раз в неделю обедать и ночевать в Бунино. Знаю, что Боборыкин сватался у дедушки за мою мать, но дедушка отказал ему, и даже ничего не сказал дочери об этом сватовстве.

Чем однообразнее была жизнь в Бунине, тем больше радости и веселья вносил приезд Елагиных из Петрищева (за 80 верст от Бунина). Елагины были совсем особенной семьей, все отлично образованные, талантливые и жившие духовной жизнью, а младшие два сына Николай и Андрей всегда готовые дурачиться.

Авдотья Петровна Елагина, урожденная Юшкова, по первому мужу Киреевская, была замечательная женщина, умная, образованная, изящная и очаровательная до глубокой старости. Ее дети от первого брака были известные братья Киреевские и бабушку часто называли «матерью Гракхов»7. Ее салон в Москве сыграл видную роль в развитии русских людей. У нее бывали Пушкин, Гоголь, Мицкевич, Баратынский, Языков (живший у них в доме), Аксаковы, Хомяков, Самарин, Грановский, Герцен, Огарев, Чаадаев, Даль, Кавелин и многие, многие другие. Жуковский же был родственником и самым верным другом семьи.

Петр Васильевич Киреевский был светочем и совестью для Елагиных и для моей матери. И действительно, он был почти святой, такая была у него кристальная душа. Жил он в 20 верстах от Бунина, в Слободке, и часто наезжал и в Бунино и в Петрищево.

У Авдотьи Петровны от Киреевского было два сына и дочь, от Елагина три сына и дочь. Ее дочь Мария Васильевна Киреевская была очень богомольная, кроткая, похожая на княжну Марью в «Войне и мире»8.

Все Елагины и Киреевские горячо полюбили мою мать, сначала как дочь боготворимой ими Марьи Андреевны, потом за нее самое. Мама была очень живая, резвая и остроумная. Все три сына Елагина влюбились глубоко в мою мать. Дед Елагин тоже очень полюбил мою мать, как дочь, об Авдотье Петровне и говорить нечего.

Когда барышень отпускали гостить в Петрищево, то это было прямо счастье. В Петрищеве жизнь била ключом. Василий Алексеевич (мой отец) — студентфилософ, глубоко вдумывавшийся в жизнь. Николай — чуткий, остроумный, Андрей — поэт, шалун и весельчак, все были счастливы, когда приезжали из Бунина кузины.

Дом в Петрищеве был небольшой, деревянный, некрасивый снаружи, но уютный внутри, и я не могу понять, как размещались все гости в маленьких комнатках, очевидно, спали уже на полу. В саду было несколько липовых, кленовых и еловых аллей. В одной из аллей происходили все объяснения, как мне рассказывал отец.

У деда Елагина был прекрасный конский завод рысистых лошадей, были и хорошие верховые лошади. Вся молодежь каталась верхом, особенно моя мать, была лихой наездницей. В Бунине у нее была отличная лошадь «Кролик», на которой могла она спокойно ездить одна.

На зиму Елагины уезжали в Москву (сыновья были в университете). В Петрищеве оставался хозяйничать один Алексей Андреевич, и только на короткое время наезжал в Москву. Сохранились любопытные письма сыновейстудентов к горячо любимому отцу с описанием их жизни, лекций, споров, т. д.9 Из этих писем видно, как образован был Алексей Андреевич, какое участие он принимал в духовной жизни Москвы.

Иногда Мойер отпускал дочь и племянниц зимой в Москву к Елагиной, но не любил, чтобы они надолго покидали Бунино. В Москве, в доме у Красных ворот (Елагиной) было очень весело, устраивались танцы, на которых плясали и профессора (Грановский, Крюков10 и другие). Грановский сватался за мою мать, но видно, сердце ее уже было занято другим. В одном письме моя мать описывала “бал” у Елагиных, причем пишет, что платья к балу барышни сшили сами из белого коленкора. Это показывает, как была проста жизнь!

Должно быть, в 1841 году ездила Авдотья Петровна лечиться в Карлсбад11 и брала с собой обеих дочерей и мою мать. Марья Васильевна Киреевская не расставалась с заветным образом, и носила его на груди, несмотря на его величину, что дало повод дяде Николе выдумать, будто в концерте какой-то англичанин ей сказал: “Mademoiselle. Votre saint vous sort!»(sein — грудь)*

По возвращении из-за границы за маму посватался Владимир Константинович Ржевский, женившийся гораздо позднее на Наталье Андреевне Беэр, своей кузине, сестре вашего деда Беэр12. Свататься он ездил в Бунино, захватив свою сестру Анну Ржевскую и кузину Наталью Беэр, которые в Москве бывали у Елагиных. По этому поводу дядя Никола сочинил шутовские стихи и пел их маме:

Подъезжая к Жидимиру Ржевская Аннет Говорит Владимиру «Ну, как дома нет?» Беэрша Наталья Ей на то в ответ: Все ты врешь, каналья! Ma cousine Annete!»

Около этого времени приезжал в Бунино Пирогов свататься за мою мать13. Были любопытные письма его к Екатерине Афанасьевне, в которых он очень длинно описывал свое чувство к Екатерине Ивановне и свою скорбь от полученного отказа. Пирогов страшно оскорбился отказом Мойера, и почему-то думал, что Мойер отказал ему против желания дочери, тогда как сердце моей матери уже было занято отцом моим. Пирогов никогда не мог простить Мойеру этого оскорбления и очень едко и несправедливо упомянул про Мойера в своих записках14. Моя мать, прочтя уже в старости эти записки, написала для нас, детей, опровержение этих изветов Пирогова. Позднее эти заметки были напечатаны в Русском архиве с горячим предисловием Семена Алексеевича Смирнова, знавшего и глубоко чтившего Мойера15.

В 1844 году умирал Андрей Елагин от порока сердца и перед смертью сказал братьям: кто-нибудь из вас непременно должен жениться на Кате Мойер. А Петр Васильевич Киреевский сказал им, что выбирать должна сама Катя, и нечего уступать друг другу.

Отличительной чертой в характере Василия Елагина было недоверие к себе (унаследованное и мной). Он всегда считал, что не может составить счастье Катерины Ивановны, и, кроме того, зная, как братья любят ее, уступал им дорогу.

Но вот, в 1844 году, после смерти Андрея, летом приехали Елагины в Бунино. Все поехали гулять в Муратово (за 8 верст) верхами и в коляске, и отец мой объяснился с Екатериной Ивановной, получил согласие, и, вернувшись в Бунино, пошел к Мойеру и взволнованно сказал ему: «Onkel, Ich habe Jhre.. Tochter unglucklich gemacht!» (Я сделал вашу дочь несчастной!) Так ему было страшно, что он недостоин ее. Мойер посмотрел на него через очки: “Wie so, mein Liber?”*

Тетя Маша Киреевская, Лила Елагина, и мама спали наверху в комнате с балконом. На другой день, поутру, видят, под дверь лезет какое-то письмо. Это Василий Алексеевич, не веря своему счастью, спрашивал, не раздумала ли она.

Я забыла сказать, что еще за год перед тем Жуковский устроил Воейковых фрейлинами при дворе, но старшая Екатерина не доехала до Петербурга, заболела скарлатиной и умерла в Москве в доме Елагиной.

У Екатерины Александровны был какой-то дар пророчества, когда она, сама того не замечая, предрекала будущее. Так, когда мой отец (кажется в (18)41-м году) уезжал учиться в университет за границу (окончив сначала блестяще Московский университет), Екатерина Александровна, прощаясь с ним, воскликнула: “Больше мы не увидимся”, чем очень напугала Авдотью Петровну. Когда она приехала в Москву перед переездом в Петербург, было получено письмо от Василия Алексеевича, что он возвращается и через неделю будет дома, то Авдотья Петровна воскликнула: “Вот видишь, Катя, как ты ошибалась”. — “Нет, он приедет, а я — уеду”. Когда мой отец приехал, он застал ее в гробу.

Мама рассказывала, что было много таких пророчеств, и Екатерина Александровна и сама она всегда сокрушалась: “Зачем я это сказала!” — но это вырывалось у нее бессознательно.

Свадьба Василия Алексеевича с Екатериной Ивановной была 14 января 1845 года16 в Бунине и была веселой, хотя, вспоминая смерть Андрея и грусть Николая, налетала тень. На свадьбу приехал Тидебель, мамин двоюродный брат, с ней вместе выросший. Его мама любила как родного брата. Особенно весел был дедушка Елагин, он с Тидебелем к концу вечера сварили жженку и постуденчески праздновали.

Молодые остались жить в Бунине, не желая покинуть бабушку и Мойера. Дедушка дал в приданое маме Муратово, и мой отец занялся управлением этого имения и главное, своими научными трудами. Но это была большая жертва оставаться жить при стариках. Отцу моему предлагали быть доцентом при университете, он мог сделаться профессором, а пришлось жить в глухой деревне, только с наездами в Петрищево. Сельское хозяйство отец не любил, а был вообще книжным человеком. Его любимый предмет был история и в нее он уходил с головой. В Петрищеве для молодых был приготовлен домик (бывшая баня) против дома, где теперь амбулатория. Там было три комнатки, и в спальне окна выходили в сад.

Через год с небольшим, 21 марта 1846 года внезапно скончался ударом Алексей Андреевич Елагин. Он еще не был стар, кажется, ему было 55 или 56 лет, но он был полнокровный и полный. Горе по нем большое, а моя мать, нежно его любившая, еще мучилась тем, что Алексей Андреевич не верил в божественного Христа. Мама умоляла Бога осудить ее душу, а спасти Алексея Андреевича.

Летом молодые Елагины приехали в Петрищево, и тут случился странный сон у мамы: она видит во сне, что Алексей Андреевич подошел к окну спальной, мама очень обрадовалась, отворила окно и говорит: “Идите, папенька, через окно” (окна очень низко от земли и от пола), Алексей Андреевич отвечает: “Нет, я пойду через дверь”. И вдруг дверь с шумом растворяется, мама просыпается и видит, что она стоит у отворенного окна, а дверь отворена настежь. В это время просыпается мой отец и спрашивает: “Где папенька? Ведь ты с ним сейчас говорила через окно”. Мама очень трезво относилась к подобным вещам, никогда не нервничала и не надумывала, но это ее очень поразило.

И еще, после смерти Мойера в 1859 году мама и мой брат Алеша17 несколько раз слышали игру на рояле ночью, внизу, а спали они наверху: и что там было странно, что мама и Алеша были совершенно не музыкальны, а мама тут узнавала знакомую пьесу, сыгранную дедушкой. Она спускалась вниз, но никого не находила, и рояль был закрыт.

Еще за четверть года до своего замужества, моя мать была однажды в гостях у своей приятельницы Боборыкиной в Рябинках, и сидя в гостиной, громко сказала, что скучно жить без детей, и что она была бы рада, если бы ей подкинули ребенка. Горничные, вероятно, подслушали эти слова, потому что через несколько дней в палисаднике перед домом нашли девочку 1,5 года, на ней был крестик и записка: “Крещена и названа Татьяной”. Мама взяла девочку, но ее крестили вновь и назвали Натальей, дедушка был крестным отцом, значит, по нему звалась Ивановной.

Моя няня и кормилица знали, кто были ее родители, она была дочь крестьян Николаевых с елагинских двориков, они переселились в Таврическую губернию, то есть попросту бежали на волю, в Таврии было много беглых. Вот девочка росла в доме, потом вышла замуж за Блуменау, который позднее был управляющим Бунина (после смерти дедушки) и она была матерью Екатерины Владимировны Ястребовой.

Должно быть, около этого времени переехала в Бунино к бабушке и молодая Воейкова, окончившая институт в Петербурге, Марья Александровна, и прожила там несколько лет, пока и ее Жуковский устроил фрейлиной к в(еликой) к(нягине) Александре Иосифовне18, где она скоро вышла замуж за блестящего гвардейца, красавца Бреверн де Ла Гарди19.

Через два года после смерти Алексея Андреевича Елагина пришло новое горе: скончалась моя тетка — Лила Елагина, 25-ти лет. Она 24 июня поехала к брату Ивану Васильевичу Киреевскому в Долбино на его именины. У Ивана Васильевича была очень злая и фальшивая жена Наталья Петровна, урожденная Арбенева. (Петр Иванович Бартенев, хорошо ее знавший, всегда звал ее «Каналья Петровна»). Это была женщина очень умная, образованная, но интриганка по влечению. Она вечно ссорила всех, лгала и клеветала. Из любви к Ивану Васильевичу все ей прощалось, и старались поддерживать мир.

Были очень жаркие дни. Лила поехала в кисейном платье, и не взяла теплого, так как хотела в Долбине ночевать и вернуться на другой день опять в жару. Вместо того, она вернулась ночью, и кучер рассказывал, что она всю дорогу плакала, а к утру уже лежала без памяти, как кажется, в нервной горячке, или мозговой. Лежала она в домике молодых, моя мать не отходила от нее, и чтобы освежиться после бессонной ночи, мама поутру обливала голову холодной водой из колодца, вследствие чего у нее потом сделалась страшная невралгия головы, и она совершенно поседела в 28 лет! Лила ужасно бредила, была беспокойная и, не приходя в сознание, умерла 7 июля 1848 года.

В это время цвели липы, и этот запах всегда напоминал маме смерть Лилы, которую она страстно любила. Так и не узнали никогда, что произошло в Долбине, отчего, Лила не осталась там ночевать и чем она так огорчилась.

Наталье Петровне прямо доставляло наслаждение устроить какую-нибудь каверзу, налгать и наклеветать. Однажды она что-то наговорила мужу на его кроткую, прекрасную сестру Марью Васильевну. Иван Васильевич взбесился, призвал сестру и стал ее упрекать. Тетя Маша уверяла его, что она ничего подобного не делала и не говорила. Иван Васильевич продолжал не верить. Тогда тетя Маша говорит: «Ну, Ванюша, ты знаешь, как я не люблю клясться, ну все же, я перед образом клянусь тебе, что я ничего подобного не говорила». Тут Иван Васильевич схватился за голову: «Боже мой! Перед этим самым образом Наташа клялась, что ты это говорила!» Конечно, он временами видел ложь жены.

Иван Васильевич был прямой, благороднейший человек, а все его дети фальшивы, пошли в мать. Хорошо, что он не видел их взрослыми, он умер в 1856 году от холеры в Петрограде (Петербурге), куда он поехал навестить своего сына Василия-лицеиста20.

Еще до смерти Лилы, в том же 1848 году 12 февраля, скончалась Екатерина Афанасьевна Протасова в Бунине, и в отсутствие мамы и отца моих, которые поехали в Москву. Это было особенно больно моей матери. Екатерина Афанасьевна не была так стара, как она рисуется мне, она родилась в год знаменитой московской чумы, значит в 1781 году21.

Тогда в Мишенское, где жили Бунины, вернулся из Москвы крестьянин, живший в учениках у портного. Он на толкучке купил какое-то платье, соблазнившись дешевизной, и, вернувшись в Мишенское, заболел чумой. Перепуганные Афанасий Иванович и Марья Григорьевна Бунины стремглав уехали в Бунино, но дома там не было, и там, в скотной избе родилась Екатерина Афанасьевна. Значит в (18)48 году ей было 67 лет, но она была не крепкого здоровья и состарившаяся.

Впрочем, и ее костюм ее старил. Когда умер ее муж, Андрей Иванович Протасов, Екатерина Афанасьевна была совсем молодой красавицей, она надела старушечий чепец и шушун и никогда не изменила фасона. Только в будни шушун был темный, в праздники белый. Дедушка Мойер очень ее уважал, любил и покоил. Все, знавшие ее, уважали старушку. В хозяйство она совершенно не вмешивалась.

У моей матери восемь лет не было детей, она была очень слабого здоровья, у нее очень часто повторялись воспаления легких, иногда печени, но духом она была чрезвычайно бодра, переносила на ногах свои немощи и дожила до 71 года22.

В(18)51 году поехали в Крым мои родители и с ними дядя Никола, мама купалась в море, очень окрепла, после чего в 1852 году (6 октября) родился мой брат Алеша. После 1848 года наступило затишье, т. е. лет семь смерть не вырывала никого из семьи23.

По зимам мои родители ездили на несколько месяцев в Москву и жили с Авдотьей Петровной и Николаем Алексеевичем. Дядя Никола никогда не мог забыть мою мать, никогда не женился и горячо любил всех нас. Свою жизнь он отдал обожаемой им матери. После смерти дедушки Алексея Андреевича, Николай Алексеевич взял на себя хозяйство в Петрищеве, и бабушка очень волновалась и расстраивалась, что все идет не так как при дедушке.

Дядя Никола решил устроить для матери совершенно беззаботную, тихую и красивую жизнь. В 2-х верстах от Петрищева в чудной местности на Уткинской пасечке, близ речки Бобрика, дядя выстроил прелестный, уютный каменный дом, собирался и церковь построить (на pente douce)*, но это уже не удалось ему. Развел дивный цветник, маленькую оранжерею с виноградом, персиками, сливами и тепличными растениями и не хотел строить ни конюшни, ни коровника, чтобы все хозяйство оставалось в Петрищеве, и чтобы бабушка им не волновалась.

Кажется, в 1856 году переехали в Уткинский дом. Мама рассказывала, что когда встали поутру и сели пить кофей, а сливок нет. Докладывают, что еще не привезли из Петрищева. Дядя скорее построил сарай для двух коров. Также и конюшню потом выстроил, но под горкой, чтобы из окон не было видно.

В доме для всех были приготовлены комнаты по вкусу каждого. У бабушки была большая, теплая спальня и небольшой, уютный кабинет, для моего отца была готова чудная библиотека с рукописями и комната с чудным видом на речку и лес. Для матери моей веселая изящная комната с дорогими заграничными обоями, с ее любимыми цветами chevrefeuille**, уютная детская.

Была внизу комната, посвященная искусствам, называлась beaux arts***, а попросту, базар. В ней были чудные издания по искусству, гравюры, вся Дрезденская галерея в гравюрах, галерея г(ерцога) Люксембургского, школы живописи всех стран, картины, фортепиано и книги. Впрочем, шкапы с книгами находились во многих комнатах, библиотека была огромная, особенно историческая.

Для себя дядя оставил самую маленькую комнату — келью. У бабушки в кабинете стояло знаменитое бюро Марьи Андреевны, сделанное собственноручно Зейдлицем. Его ей подарила моя мать, и бабушка чрезвычайно обрадовалась ему. За этим бюро бабушка ежедневно писала часа два-три, она переводила проповеди Vinet24 и многое другое.

Дядя составил и издал Белевскую Вифлиофику, анналы Белевского уезда, собранные им во время его посредничества25. Отличный мировой посредник, гласный и предводитель дворянства, крестьяне поминали его добром. Так, например, слышала я от крестьян, как однажды, уже после эмансипации, пожар уничтожил весь корм у петрищевских крестьян. Дядя взял весь скот их к себе на скотный двор и прокормил бесплатно всю зиму. Уткинцам и петрищевцам построил кирпичные избы. Всегда был готов помочь и делом и советом.

А искусство понимал тонко, особенно живопись и литературу. У дяди была чисто женская по чуткости и нервности натура. Всю жизнь отдал своей матери, своего личного счастья не знал и не хотел знать. Нашими интересами он жил, нашими радостями радовался. Мне горько, что когда я стала сознательно жить, и всей душой отзываться на его дружбу — его не стало!

В семье Елагиных духовная жизнь была ярка. Это видно из их семейной переписки. Особенно Василий Алексеевич Елагин горел прямо светочем — все terre a terre*, было ему чуждо. Он был горячо верующим православным христианином, но в нем не было ничего узкого, формального. Он уважал искреннюю веру в Христа, и в иноверцах и всегда выслушивал с уважением мнения других.